悬索桥支反力模型的试验研究分析

史振东,陈红英

(太原理工大学工程力学实验中心,山西 太原 030024)

0 引言

近年来对于中承式悬索桥的研究都侧重于测定试验静应变、静挠度、动力响应或利用有限元进行计算分析。中承式悬索桥是拱桥桥梁工程中的一种结构形式,由于它受力合理,外型美观,深受设计师们的欢迎,但其受力情况十分复杂,国内外既无完整精确的理论分析方法和设计标准,又无成熟的试验研究成果可以借鉴[1-3]。在此状态下我们利用早已成熟的相似理论采用有机玻璃做成桥的模型进行了研究分析。

1 试验方法

悬索拱桥是以主缆和拱作为主要受力构件的组合桥梁体系, 是在桁式拱桥的基础上,以自锚式悬索结构作为杆系, 构成新型的系杆拱桥桥式[4-5]。

中承式悬索桥采用有机玻璃制造大型实体模型。其材料参数为E=2140 MPa,μ=0.17。原型设计量纲和模型材料参数之比为10:1;位移比为40:1;几何比为40:1、恒载比为400:1;集中荷载比为16000:1;弯矩比为640000:1。实体模型跨度长1.65 m,桥面净宽0.47 m。模型结构设计由横梁21根、纵梁7根、拱圈2片及悬索杆组成。模型拱圈截面为矩形,在悬索杆的连接点处设横隔板(拱肋),通过悬索杆和桥面横梁连接。在所有连接点处安装精密测力传感器测量支反力,如图(1)所示,共计38个传感器。所施加荷载分为均布荷载和集中移动荷载。均布荷载采用增量法分五级逐级加载。集中移动荷载,模拟桥面实际受力情况,用砝码沿桥面中纵梁4、边内纵梁2、3依次移动加载,如图(2)所示共计30个加载点[6-10]。试验设备为江苏东华DH5922动态信号采集系统,力值位移均自动采集。

图1 中承式悬索桥的支反力模型侧面示意图Fig.1 Side schematic drawing of Normal Forces from Half-through Arch Suspension-bridge Models

图2 桥面集中荷载加载点示意图Fig.2 Schematic drawing of loading point on central load of bridge floor

2 试验结果与分析

2.1 均布荷载

均布荷载下的支反力的分布规律如图(3)所示。桥面横向两侧在均布荷载作用下的支反力变化和分布对称性好,大小一致[11]。实测承受的支反力,两个拱圈占到了总荷载的93%以上,表明主要承重由拱圈承担的特点。桥梁中部受力均匀,4~16号梁的连接点处测得的支反力都在30~38之间,在2号和18号横梁连接点处测得的支反力最大。

图3 均布荷载下左、右侧支反力的分布规律Fig.3 Normal forces’ distribution patterns of left and right side by exerting the uniformly distributed load

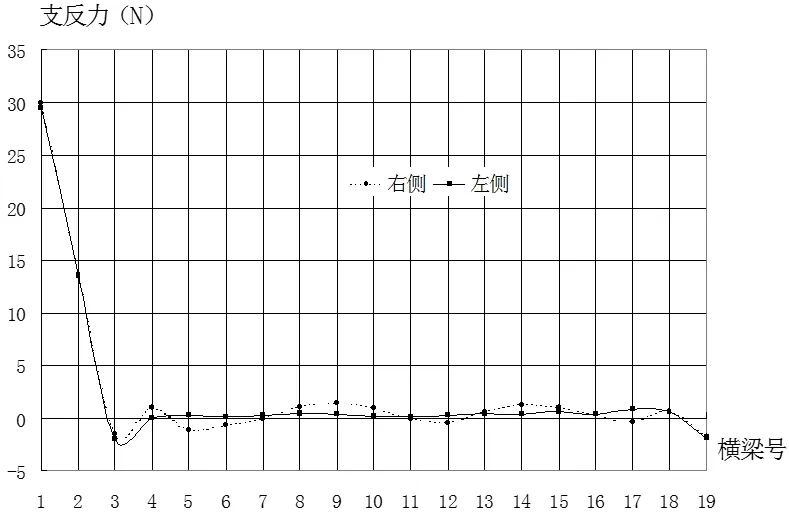

2.2 集中移动荷载

实体模型结构为对称结构,表1中数据说明:荷载施加在横梁中部时各横梁两端实测力值大小一致,分布对称,随着荷载向横梁外侧移动,支反力也有着相应的规律性变化,距加载点近的一端支反力明显增大,反之减小,这是模型结构真实的反应,和设计理论相一致。综合图表分析可知:加载点沿着纵梁方向移动时,在1~5加载点横梁两端支反力最大,其荷载主要分布在加载点两侧5根横梁的悬索杆上,约占总荷载的65%。当加载点移动到梁端6~10号靠近支坐时,支反力变得更加集中,加载点两侧5根横梁支点的反力约占总荷载的80%以上,此时最大支反力均出现在2号横梁的支点上,并不在各加载点横梁支点上,当加载点位于9号点时,2号横梁支反力达到最大值30.2 N,单点支反力占到总荷载的50%[12-14]。

表1 集中移动荷载下支反力Table 1 normal forces Under the concentrated load

加载点沿着边内纵梁2移动时。横向上,距加载点较近一侧的拱梁支点上支反力约占总荷载的95%,距离较远一侧的拱梁支点上支反力只占到总量的5%以内[15]。纵向上,得出的规律和荷载在中部时一致。

图4 加荷点1号左、右侧支反力的分布Fig.4 Normal forces’ distribution of left and right side in loading point NO.1

图5 加荷点10号左、右侧支反力的分布Fig.5 Normal forces’ distribution of left and right side in loading point NO.10

图6 加荷点20号左、右侧支反力的分布Fig.6 Normal forces’ distribution of left and right side in loading point NO.20

图7 加荷点11号左、右侧支反力的分布Fig.7 Normal forces’ distribution of left and right side in loading point NO.11

加载点沿着内纵梁3移动时,远端和近端拱梁横向支点反力的比为1:3,靠近模型纵向端部位置时,远端和近端拱梁横向支点反力的比为1:2.2。

3 结论

(1)模型承受均布荷载时支反力变化和分布对称性好,横梁连接点处支反力由悬索杆直接传给拱圈,拱圈承担了模型的大部分荷载,占总值的93%。桥梁中部受力均匀,4~16号梁的连接点处测得的支反力都在35 N左右。最大支反力位于2号横梁与悬索杆连接点处的支点。(2)在集中移动荷载作用下,当荷载施加在模型的边缘和端部时,模型承受的荷载更为集中,加载点附近集中承担了总荷载的95%以上。(3)拱圈和桥面横梁的交接点是多种加载方案下支反力集中体现的关键部位。