天海高旷 水月清华

——康有为梁启超书法展

今年是戊戌变法120周年。为纪念这一历史事件,弘扬康有为和梁启超的书法艺术,由广州艺术博物院、广东省博物馆联合主办的“天海高旷 水月清华——康有为梁启超书法展”于2018年9月9日至12月10日在广州艺术博物院一楼历代绘画馆展出。此次展览共有行草书、行书、草书、隶书、行楷书、楷书等七十多件(套)作品亮相并入选文化部2018全国美术馆馆藏精品展出季项目。

在中国近代史上,康有为和梁启超是两位非凡的人物。他们是中国近代史上重要的思想家、政治家、教育家,中国向西方寻求真理的主要人物,资产阶级改良主义的代表人物,戊戌变法运动的主要领导者。他们所创立的社会政治与民族文化学说,对中国传统社会结构和文化产生了强烈的冲击。

康有为和梁启超不仅是中国近代维新运动的领袖和杰出的启蒙思想家,也是中国近代著名的书法家和书法理论家、碑学派代表人物。与其非凡的政治气概一样,他们在书法领域也表现出非凡的艺术特质。

清乾嘉以来,碑学思想逐渐深入人心。至光绪康有为出,促成了碑学构建的最终完成和书坛的空前繁荣。而梁启超则继之崛起,也在碑学思想的指引下投身于时代潮流中。他们对晚清碑学的兴盛均起到了巨大的作用,以独特的方式确立了自己在中国书法史上应有的地位。

康有为

康有为(1858—1927),名祖诒,字广夏,号长素、更生、更甡、游存叟、天游化人,广东南海(今属佛山)人。继阮元和包世臣之后,康有为以其书法理论著作《广艺舟双楫》进一步对碑学做了全面总结,提出“尊碑”之说,主张以碑派书风取代帖派书风,意在矫正帖派辗转翻刻的流弊,将碑学运动推向一个新高潮。他擅长行书和草书,主要得力于北魏摩崖石刻《石门铭》,追求气势,不拘小节,体势洞达,宽博舒展,线条恣肆豪放乃至粗野荒率,如枯藤老树,苍莽凌厉而又富于节奏感。

康有为精于书法。他从学于朱次琦时,曾得朱氏传授执笔法。后从事科举考试,又习欧阳询楷体。32岁时,在北京上书不达,非常苦闷,友人沈曾植“劝勿言国事,宜以金石陶遣”。于是便日以读碑为事,尽观京师藏家之金石数千种,于光绪十五年(1889)写成《广艺舟双楫》。书中提出“尊碑”之说,推崇汉魏六朝之碑,认为这些碑刻能反映当时书法的真实面貌。书中还强调书法要随时代不断变化,书法家要博采众长,自成一格。这些理论直到今天,还是有启发意义的。

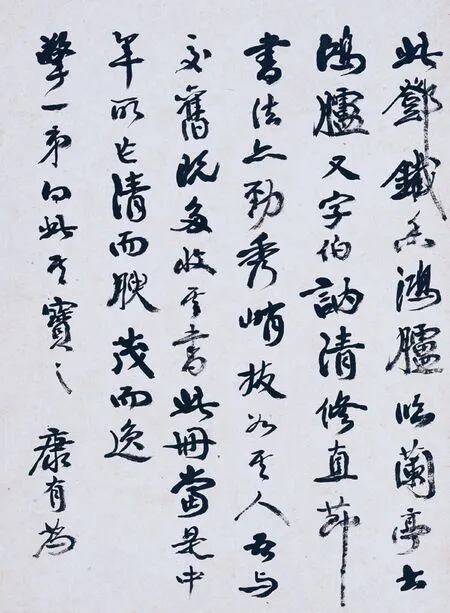

书挽星巢诗四首 行草 康有为

书邓承修临王羲之兰亭序跋 行草 康有为

康有为自己的书法,是实践其书学主张的。他在博览群碑之后,采用了以“圆笔”作碑体的特殊方法,因而有别于清代以“方笔”为主的碑派诸家。这种圆笔,实出自朱九江先生,也是“帖派”书家的老本领。绝世聪明的康有为,他一力提倡碑学,而在创作上却运帖入碑,一般人未能领会他的真功夫,只以为他光是碑派大师而已。沙孟海贬斥康有为,说他“大言炎炎”,并说北碑“方笔居多,康有为专用圆笔,是否他一直未觉察到刻手问题呢,还是他有意识地避开石刻上的刀痕而遗貌取神独自运笔呢?由历史条件推之,我以为是属于前者,不是后者”。商承祚又认为康有为刻意摹写唐人的《千秋亭记》,“并在该刻笔势的基础上,予以进一步的夸张,遂成‘康体’。我将此拓与康字对照,立即剥去他的伪装”。沙、商二氏未能找出康有为用圆笔的根源,而误以为他英雄欺人,而且他们的观点带有过于强烈的感情色彩,故不免有所偏颇。而马宗霍则云:“南海书结想在六朝中脱化成一面目,大抵主于《石门铭》,而以《经石峪》《六十人造像》及《云峰山石刻》诸种参之,然法误安吴(指包世臣),运指而不运腕,专讲提顿,忽于转折,蹂锋泼墨,以蓬累为妍,未为语于醇而后肆也。”马氏重帖学,对碑学多所批评,所论亦未免带有偏见。

康有为学习北碑之所以成功,正在于他能遗貌取神,独自运笔。他在《广艺舟双楫》中已把这点表述得很清楚,可惜许多研究者并没有细读他的书,便信口批评了。康有为在《碑品》中,以《灵庙碑阴》《石门铭》为神品,其一生得力亦在于此。康字的结体及运笔源出《石门铭》,而取《灵庙碑阴》的神韵,此外还受到稍早的书家邓石如、张裕钊等的影响,不专于一碑一家,博取兼收,汇百流于大海,这才是康有为真正的补天手段,前无古人,后少来者,所有学“康体”的近人,几乎都失败了,没有康氏的胸襟抱负、才情学养,仅仅去依样画葫芦是不成的。

…………

康氏在肯定书法艺术“阳刚”之美的同时,却否定了它的对立统一面“阴柔”之美,未免偏激,但在当时书坛的情势下,矫枉过正,恐怕是难免的了。

——陈永正《岭南书法史》

梁启超

梁启超(1873—1929),字卓如,号任公,饮冰室主人,广东新会人,康有为学生,与康有为合称“康梁”。他在政治上是康有为的得力助手,在书学思想上也深受康有为影响,但在书风上却独树一帜,与康有为反其道而行之。他擅长行书、楷书和隶书,行楷主要脱胎于北魏石刻《张玄墓志》,注重韵味,用笔精到,字形严谨,神态肃穆,风格高古。其清雅温润的视觉效果和娴静安详的古典气质,一反康有为一味霸悍的粗率之风,而近于帖派的儒雅气息,由此也造成了碑派书风多姿多彩的局面。

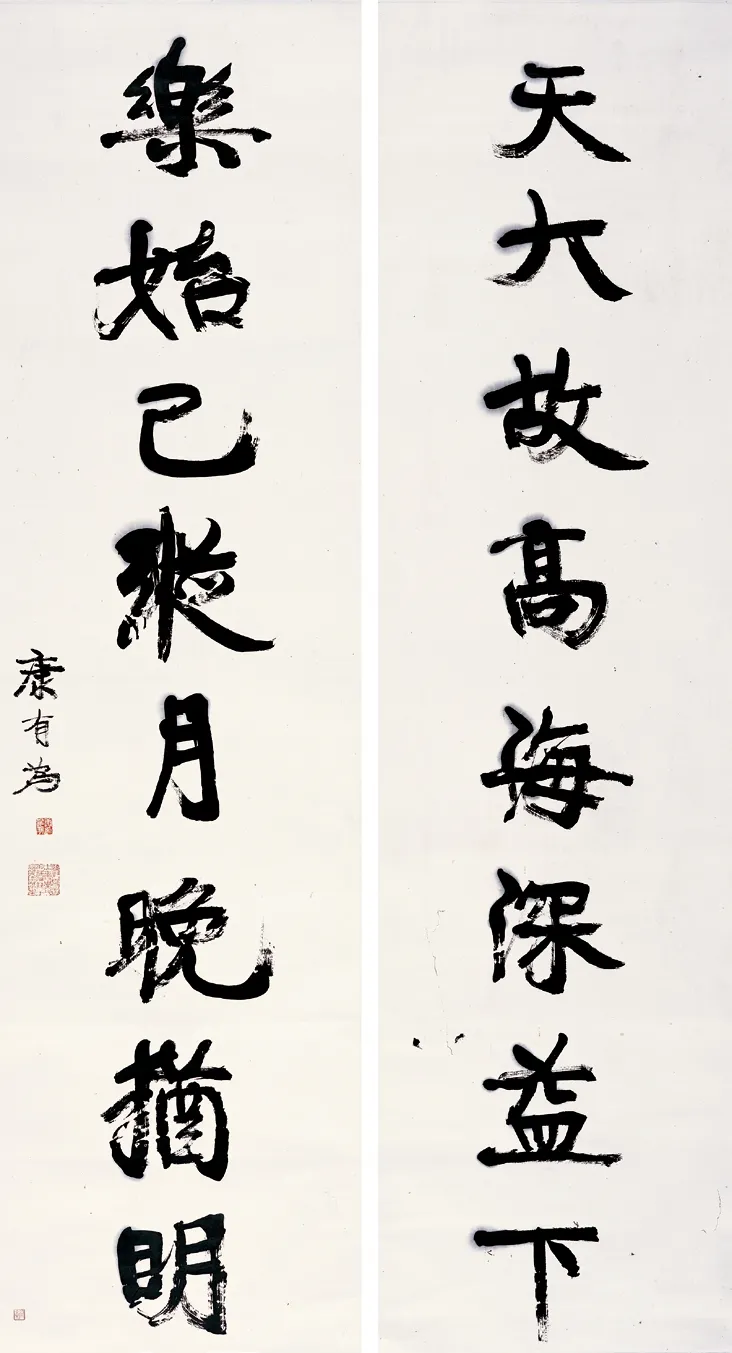

天大乐始 行书八言联 康有为

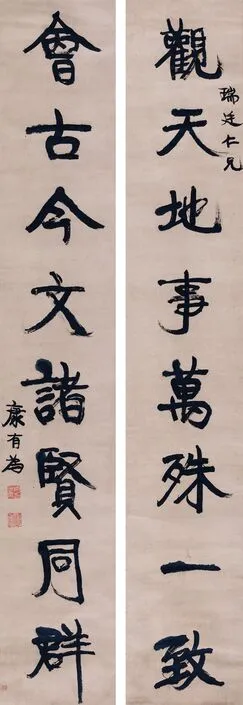

观天会古 行书八言联 康有为

作为近代著名的政治家、思想家、学者的梁启超,书法仅是他的“末技”而已。无疑,梁氏在书法理论上是受到他的老师康有为“尊碑”说的影响的,他毕生都宗尚北碑,但他却没有跟着康有为的老路走,更没有去模仿老师的大有名声的书法,而是自己去探索新路,并开创出个人独特的风格,这正是一位真正的学者和艺术家应有的态度。梁启超,绝世聪明,同是学碑,他却扬弃了康氏那种“霸悍”之气,而追求“平和”的书风,达到非常高的境界。温文儒雅、雍容恬静,坐对梁氏的书法时,只感到一股清气扑人眉宇。这正是康有为所缺乏的“阴柔”之美。然而,这种阴柔是从“阳刚”中产生出来的,即所谓百炼之钢,化为绕指之柔。

梁启超的书法,早年与一般读书人一样,学的是典型的干禄字欧体,但他对小欧尤有心得。梁氏晚年跋欧阳通《道因法师碑》中说:“大令学《兰亭》而加放,兰台学率更而加敛,皆摄其精神而不袭其貌,故能自立也。兰台得力《化度》最深,而收敛谨严,达乎其极,若书家有狷者,吾必以小欧当之矣。”而由小欧转入北碑,似较易入手,故从学康氏之后,转习六朝碑版,尤专注于《张黑女墓志》及《张猛龙》《晖福寺》《李超墓志》诸碑刻。丁文隽《书法精论》中论梁氏书云:“梁启超出南海之门,似于康氏所称道之碑,如《爨龙颜》《晖福寺》《张猛龙》及《张黑女》《李超》二志,致力最甚,其结字谨严,笔力之险劲、风格之高古,远出邓石如、赵之谦、李瑞清诸家之上。”陈滢《梁启超书迹赏析》一文指出梁书“受汉隶及北魏碑刻的影响,宁静中蓄含动势,整饬中透出遒劲,体势方扁,用笔方圆互见,造型凝练,丰茂厚重,隶意颇浓……他那劲健端凝的书法,体现出来的是幽静恬适、自然高远的情凋”。这种“神清气闲的学人风致”,正是梁氏书法深刻的艺术内涵,也就是所谓的“书卷气”。……陈代星谓其“取法于北魏《张玄墓志》,用笔精到严谨,神气内敛,中宫收紧,神态肃穆”。……这种恂恂儒雅的书卷气,是以书法为业的纯书家所无法梦到的。……

至于梁启超的行书,似乎比楷、隶还要精能。梁氏平生著述多达一千余万言,手稿皆用毛笔书写,故行书极其熟练,可说是无意于书,而自得书法的真趣。

——陈永正《岭南书法史》

行草书格言 康有为

朱敦儒双鸂鶒词 楷书 梁启超

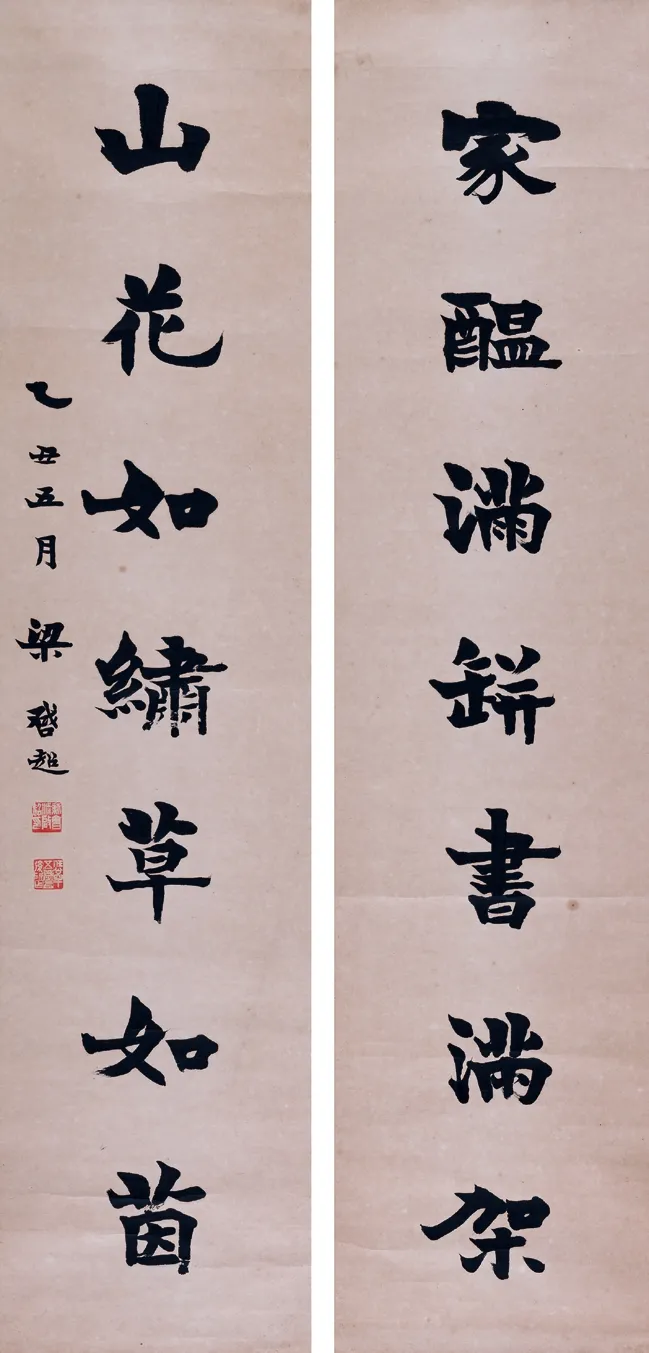

春水空山 行楷书七言联 梁启超

楷书七言联 梁启超

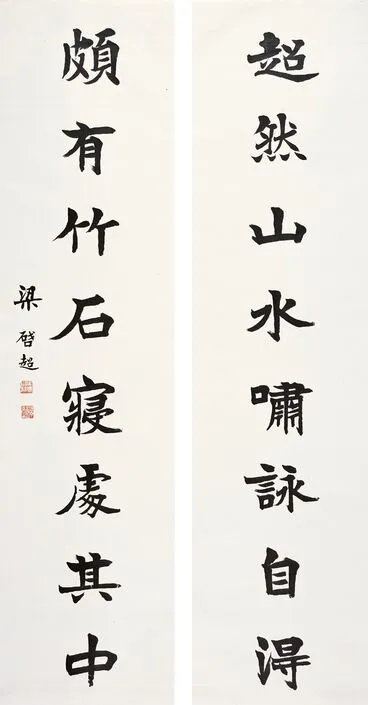

超然颇有 楷书八言联 梁启超