辨认与支持,促课程生长

邵爱红

“课程在教师和儿童共同的行动中”。教师在课程实践中的行动有许多种,而“辨认与支持”是其中最为重要的。本文所说的辨认与支持是指在幼儿园课程实践中,教师仔细观察并辨别课程可持续生长之处,然后努力以适宜的方法给予支持,从而使课程绵延和丰盈。几年的实践过程让我们体会到以下几个“重要时刻”需要教师加以辨认与支持。

一、当某一事件(现象)引发儿童认知冲突时

建构主义理论认为,儿童有时候是从不准确甚至错误认知中慢慢剥离出准确的认知来的。这是儿童认知发展所经历的重要时刻,它意味着儿童可以藉由大量感性经验,与原有认知图式发生同化与顺应,从而打破原有的认知图式,重构关于某一事件(现象)的认知。

认知冲突,有时会发生在同伴之间,即他们对某一事件(现象)的不同认知会引发冲突;有时会发生在儿童自身,即儿童面临的事件(现象)与其原有认知图式之间产生冲突。不管何种形式的认知冲突,于儿童而言都是非常好的学习契机,这也意味着教师对儿童认知冲突的辨认将成为课程的生长点。

初春的一天,大班的孩子在草坪上游戏。突然,一个男孩指着光秃秃的紫薇树高声叫了起来:“看,这里有一棵假树,它是假的!”听到他的叫声,许多孩子纷纷围了过来。“真的是一棵假树!”孩子们纷纷附和。这时,有一个男孩声音不大却坚定地说:“我觉得它是真的,要不然,老师不会把它种在泥土里。”L老师敏感地意识到孩子们对紫薇树的真假产生了分歧,出现了认知冲突。L老师借助科学领域核心经验作了进一步的思考:树的真假问题属于生命科学的范畴。这个问题所涉及的核心经验主要有:指向生物身体特征方面的“区分生物和非生物”——如果树是真的,它会生长,就说明是有机生物;指向生物生命周期方面的“感知不同生命体的周期长短和细节是不同的”——紫薇树相比其他树种,抽芽长叶都要滞后;指向生物多样性方面的“感受不同动植物的多样性”——与一般的树相比,紫薇树树干光滑,没有厚而粗糙的树皮,表现出独特性。在作了上述细致的分析后,L老师欣喜地发现由紫薇树的真假生发的探究活动能够较好地满足孩子对上述生命科学的核心经验的学习。于是,L老师的支持随即跟进了。

吃完午饭,L老师请最先发现“假树”的孩子报告了他的发现,并且询问其他孩子是否有兴趣观察“假树”。L老师这么做的目的是想看到其他孩子的反应,如果大家有共同的探究兴趣,就可以组织大家一起活动。如果只是部分孩子有探究兴趣,就开展小组活动。

与L老师预料的一样,班上的孩子都对这棵“假树”表现出了极大的兴趣。于是,在报告人的带领下,孩子们再次来到草坪上仔细观察紫薇树。午睡起来后,L老师果断地调整学习计划,准备开一场关于真树假树的辩论会。在L老师看来,孩子们虽然提出了真假的观点,但仅仅停留在直觉的层面,需要借助辩论让孩子清晰地表达自己的观点以及证明观点的依据,从而使问题得以清晰地呈现。

出乎L老师意料的是,第一次观点选择中,有28位孩子认定是假树,只有7位孩子认为是真树。双方分别陈述了理由。“假树”方的主要观点是:“别的树都有树皮,这棵没有树皮,所以是假的。”“别的树摸起来都是糙糙的,这棵树很光滑,一定是假的。”“周围其他的树都有绿色的叶子,只有它光秃秃的,肯定是假的。”“真树”方的主要观点是:“没有树皮也可以是树,就是样子奇怪点。”“它的树皮会不会像叶子一样,秋天脱落,春天再长出来呢?可能快要长出来了。”“我觉得是它叶子长得慢的关系,它一定是真的,因为种在泥土里。”有一个孩子还提出了“到时候树上有叶子的话,摘一片撕一撕,能撕得開就说明是真树(孩子借助了塑料叶子无法撕开的经验)。”有意思的是,辩论结束后的第二次观点选择时,认为是真树的孩子人数上升到了17人。

通过辩论,孩子们排除了非本质的依据,如不以是否种在泥土里作为判断真假树的理由,而以是否有树皮、树叶以及花等作为判断真假树的理由。孩子们也明确了下一步的行动——持续地观察。

经过四十多天的持续观察,孩子们终于看到紫薇树顶端萌发出了红色的芽,持“真树”观点的孩子兴奋得跳了起来,但是对于树顶的“红色”,有的说是叶子,有的则认为是花。L老师并不急于澄清,而是鼓励孩子继续观察。又过了几天,孩子们这样解释“红色”:“因为刚长出来的叶子很嫩,所以颜色是红的。继续长啊长,就变成绿的了。”

在这个课程故事里,基于起初的辨认,L老师通过询问其他孩子的兴趣来确定参与活动的对象,通过组织辩论会让孩子明确想探究的问题,然后提供充分观察的时间与空间,并给予孩子适宜的支持,帮助孩子在观察与探究过程中获得生命科学的相关经验,重建自己对“树是生物”的认知。

二、当融会、整合前后学习经验的时机出现时

经验的系统性、多样性、复杂性决定了儿童需要持续不断地感知、体验、迁移、运用,从而渐进式、螺旋式地建构学习经验。

在当下的幼儿园课程实践中,一个需要澄清的误区是,许多教师能根据儿童的兴趣和需要,设计一系列活动来引导儿童展开学习。但在具体实施过程中往往仅停留在一个活动接着一个活动做,以为只要活动做过了,于儿童而言就是发展了。然而,这样的学习缺失对活动之间内在经验的融会、整合,导致儿童的学习缺少深度。因此,我们需要以儿童发展为中心,正确认识儿童是如何渐进式、螺旋式地发展经验的。这也就意味着,一旦融会、整合儿童前后学习经验的时机到来,教师需要敏感地辨认并给予适宜的支持。

中班的孩子正在进行蜗牛的主题活动,他们在经历了捕捉蜗牛、饲养蜗牛等一系列活动后,自然地向研究蜗牛的行动方式拓展。为了让孩子们清晰地观察蜗牛爬行的路线,C老师提供了黑色的底纸。片刻后,绝大部分的孩子露出喜悦的表情:“蜗牛走路弯弯扭扭,真好玩!”“黑纸上留下的白色痕迹是它的黏液,摸上去黏黏的。”另有几个孩子则露出了沮丧的表情,他们观察的蜗牛纹丝不动,自然也就没办法看到它爬行的路线了。

如果教师仅仅想着解决当下的问题,那么让孩子直接去自然角换几只活跃的蜗牛似乎是最便捷的方法。可喜的是,C老师从中发现了隐含的学习契机:要想使一动不动的蜗牛爬行起来,幼儿势必需要联系并迁移前期学习的经验,进行进一步的观察、验证。

C老师在快速作出判断后,将孩子们集中了起来。她先请那些成功观察到蜗牛爬行轨迹的孩子分享所见所思,又请几名没有观察到的孩子描述问题并求助。“怎样让蜗牛爬行起来”的问题引起了孩子们的兴趣。有一个孩子说可以试试用小棒轻轻地驱赶,他的提议得到了大家的响应,于是孩子们从美工区拿来小棒纷纷尝试。结果蜗牛不仅没有爬行起来,反而将身体缩得更紧了。孩子们表示:“这个方法不行,蜗牛会害怕,更不动了!”一直观察着孩子们行为的C老师此时提出了问题:“刚才蜗牛被你们驱赶,看样子它不喜欢这样的方法。有没有什么办法是它喜欢的?”

“喜欢”这个词似乎触发了孩子们的思考。接下来,他们分别尝试了不同的方法:有的孩子在蜗牛的前方放上最新鲜的菜叶,因为蜗牛喜欢吃菜叶;有的孩子拿纸挡住光,因为蜗牛不喜欢阳光;有的孩子在黑色纸上喷了点水,因为蜗牛喜欢潮湿的环境。结果,喷水的方法让蜗牛爬行起来了。于是,用什么方法能让蜗牛爬行成了那段时间孩子们最喜欢探究的活动。

最终能否让蜗牛爬起来已经不是最重要的了,重要的是孩子们在这一过程中积极回顾、迁移前期的经验,并主动地运用到对新问题的探究中。爬行实验的事实告诉孩子们科学探索有可能获得成功,也有可能要面对失败。所有的这一切都能助推孩子们获得良好的学习品质和科学素养。

分析C老师在这期间的支持行为,可以看到,她先是基于中班孩子的水平,放手让孩子用小棒试误,继而用语言适时点拨,既启发孩子注意所用实验方法要尽量避免伤害蜗牛,又用“喜欢”这一关键词支持孩子的探究行为。

三、当儿童表现出强烈游戏动机时

从某种角度而言,游戏是儿童经验的映射,儿童通常通过游戏再现、梳理他们所学到的知识、习得的经验。当儿童开展某一主题游戏时,围绕这一主题的相关经验均有可能被融入其中。儿童的游戏过程就是相关经验逐渐呈现的过程,同伴之间的观察与模仿、冲突与质疑能让儿童的经验得以修正、完善。

然而,只有当儿童表现出强烈的游戏动机时,他们才会愿意去发展游戏,与他人分享内心世界,与外界环境产生交互作用,经历经验的修正和完善。在这个过程中,儿童进一步积累经验,不断获得新的认知。因此,当儿童表现出强烈游戏动机的时候,教师需要及时辨认并给予适宜的支持。

一天,经营外贸公司的家长给班里送来了许多玩具汽车,有个孩子马上玩起了“倒车”的游戏,嘴里还不停地喊着:“倒车,请注意!倒车,请注意!”这一游戏引发了其他孩子的模仿,大家争先恐后地想把车停进游戏区。H老师观察到,这一天中孩子们几乎一有空就玩倒车、停车的游戏,但又经常因为车位问题产生矛盾。

刚开始,H老师还不那么肯定是否要进一步支持孩子的这一游戏。但在以后几天里,当更多的孩子加入到游戏中,并且持续表现出强烈的游戏动机时,H老师认识到随着参与游戏的人数增多,孩子之间一定会因为空间问题发生矛盾。如果幼儿强烈地想玩这个游戏,那么他们必须解决车辆进出、停放等问题。H老师甚至预见到收费站、车位序号、泊车标志等元素极有可能出现在后续的游戏中。而这些元素涉及对小额钱币的认知、对序数的理解与运用、对抽象符号的阅读与理解等,这些正好是中班幼儿数学学习、社会认知、前阅读方面的经验。

于是,H老师组织孩子们谈话,说说各自的游戏体验。孩子们有的说“停车游戏我很喜欢,但是停车的时候总要碰到别的车”;有的说“我的车好好地停着,可过一会儿就被别人挤到一边去了”;还有的说“我们应该画好框,每个框内停一辆车,我们小区就是这样的”……

接着,几个能力强的孩子设计了停车场的图纸:中间是空的,四面各有8个停车位。孩子们用长方形纸表示停车位,按设计图在游戏区设置了一个停车场。游戏开始不久,孩子们马上意识到虽然停车没有问题,可是进出停车场时总是要撞车。H老师提议大家和爸爸妈妈一起观察、调查自家小区里的停车场。第二天,改变发生了,孩子们在游戏区设置了两个车道,并且用箭头分别表示进和出的方向。渐渐地,孩子们在游戏中达成了默契:一辆接着一辆有秩序地进出停车场。

随着游戏的持续和深入,问题也在不断地产生:一层停不下车了怎么办?怎么能够让收费站(其实是个大纸箱)的摇臂上下摆动?大家都想当收费员怎么办?款式一样的车停进去后无法辨认自己的车在哪个位置怎么办?最终,孩子们通过尝试与探究,逐一解决了这些问题。

在这个课程故事里,H老师的辨认是很慎重的,她在确定幼儿有强烈游戏动机的前提下才生发了“停车场”的活动。虽然在初期H老师已预见到游戏中幼儿会碰到一些问题,但这并没有成为她控制游戏进程的理由,否则后面的“搭建双层停车场”“制作车牌号码”等游戏内容也就不可能出现。H老师的支持体现在看到游戏中的问题所蕴含的价值后,等待儿童自主解决,仅在儿童凭自身力量无法解决问题时,才给予参考建议或材料支持。

四、当儿童的突发兴趣偏离主题预设方向时

许多教师都有这样的体会,即在开展主题活动时,儿童会突然对主题活动内容之外的某个点产生极大的兴趣。很多教师此时会困惑于是否要接这个“球”。如果不接,心中无儿童;如果接,它明显与当下探究的主题脉络偏离。实际上,在回答这个问题时,我们需要打破固有的“教”的视界,转向儿童“学”的视界。理解无论儿童学习的载体是什么,目的都是助力儿童获取相关的核心经验。

当孩子的突发兴趣偏离主题预设方向时,教师需要辨认孩子当下的兴趣能否支持其发展,是否蕴含与该阶段孩子发展相一致的核心经验?如果答案是肯定的,就值得去支持孩子进行深入的探究和学习。

大班的孩子正在进行“瓜瓜行动”的主题活动。之前,孩子们已经研究了瓜类具有的共同形态特点,并对瓜到底是长在树上、泥土下还是其他地方产生了新的疑问,研究似乎正往这个方向发展。

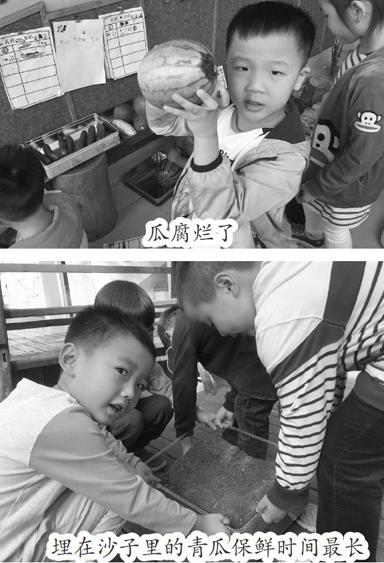

某一天午饭后的自由活动,一个孩子兴奋地告诉大家:“快看快看,苦瓜烂了!”同伴们围了过去:“颜色都变黑了。”“好像有点难闻。”“为什么别的瓜没有烂呢?”

M老师听到了孩子们的探讨,没有立即回应,决定再等等,继续观察孩子们的反应。过了两天,孩子們又有了新的发现:“丝瓜也烂了,是从头上开始烂的。”“切开的南瓜也开始烂了,但完整的南瓜还很新鲜。”

这时M老师尝试对幼儿的表现进行分析:幼儿对腐烂现象的关注,从表面看似乎偏离了原定主题活动的行进方向,但从内在考量,它依然围绕着科学领域的观察与比较、猜测与验证、分析与表征的核心经验。幼儿所关注的腐烂现象,可以追溯到生物多样性方面的“感受生物的相似性和差异性”——同属瓜类的果实腐烂发生的时间不一,以及生物与环境相互作用方面的“体会环境的性质对生物行为模式的影响”——空气、水分等对瓜的腐蚀作用。

于是,M老师的支持开启了。她先引导孩子制作观察记录表,记录每一种瓜开始腐烂的日期及程度,然后根据孩子们的想法组织他们讨论“能否找到让瓜慢点腐烂的方法”。孩子们提出了不同的方法:放在冰箱里(对于妈妈日常行为的模仿);直接浸泡在水中(突发奇想);埋在沙子里(过年时去北方外婆家学得的经验);用保鲜膜包起来放窗台上(认为需要隔绝空气)。孩子们还因此组成了四个实验小组。接着,教师又引导孩子思考怎么确定实验材料。孩子们提出为了提高实验的科学性,四个组都要使用青瓜,青瓜要一次性从菜场购买,并且大小、长短都要差不多。随后,各组开始了较长时间的连续观察和记录。实验结果出乎大家意料,埋在沙子里的青瓜保鲜时间最长。获知这个结果的当天,M老师又请孩子们用图画的方式表达自己对实验结果的解释。令人惊喜的是,好几个孩子的解释已经非常接近事实:沙子让青瓜保持了干燥,又隔离了空气,这才是青瓜保鲜的秘密。

从上述四个故事里我们不难发现,辨认可以发生在课程实践的每一个进程中。初期的辨认可以帮助教师明晰学习的主题:幼儿的言行表现出对该学习对象的兴趣如何?这个兴趣强烈而持久吗?它有进一步生长的可能吗?实际上,伴随着学习活动的持续开展,辨认时刻发生。课程实施过程中的辨认,帮助教师看到深度学习生发的契机,看到儿童可能获得的发展。与此同时,教师的支持亦和辨认行为如影随形。只不过,支持会因为儿童的年龄差异、学习能力差异、行动方式差异而呈现出不同的方式。在课程里,辨认是课程出发的前提,支持是课程行进的动力。辨认与支持一直与课程同行。