由数南瓜籽活动引发的研讨

梁瑛

在大班主题活动“南瓜的世界”的后期审议中,教师对其中的“数南瓜籽”活动产生了分歧,分歧的焦点在于教师引导孩子学习群数的支持策略是否适宜。我们认为弄清楚这一问题有助于教师立足儿童视角,不断反思自己的教育行为,从而促进儿童的深度学习。由此,大班教研组开展了一次相关的研讨活动。

一、问题回顾

主持人:上次在大班主题活动“南瓜的世界”的后期审议中,大家对“数南瓜籽”活动中教师的支持策略是否适宜产生了分歧。今天我们一起来分析、研讨。先请李老师把情况详细介绍一下。

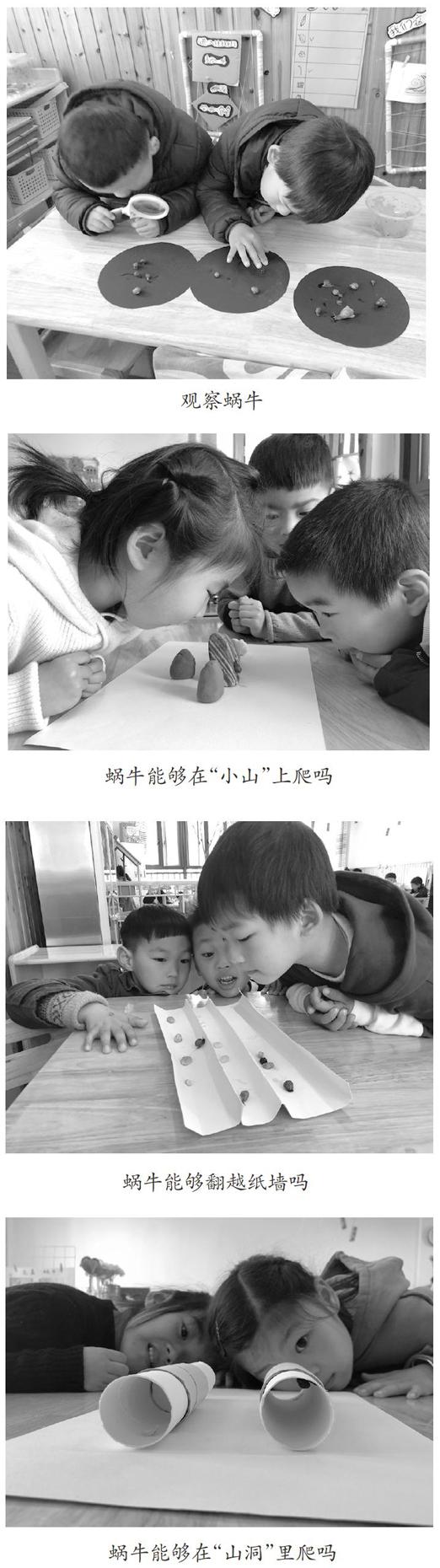

李老师:“数南瓜籽”是主题活动“南瓜的世界”开展过程中生发的活动。孩子们在观察南瓜内部时发现南瓜籽很多,他们都认为自己组的南瓜籽最多。究竟哪个南瓜的籽多呢?我就顺应孩子们的兴趣开展了“数南瓜籽”集体活动。我首先请孩子们猜想南瓜籽的数量,并让他们把猜想的数字写在该南瓜皮上。接着,我问:“你们可以怎么数?”孩子们说:“1个1个数。”我继续追问:“除了1个1个数,还可以怎么数?”孩子们说还可以2个2个数,5个5个数。我听到孩子们说出了2个、5个群数的方法后,非常欣喜,因为在预设活动方案时我认为在数100左右大数量东西时,10个10个群数是最简便快捷的方法,所以这次活动的主要目标就是让孩子学习10个10个群数。于是,我马上跟进:“我们还可以10个10个数。”然后,我拿出很多纸杯,在每只纸杯上写上数字“10”,提醒孩子们每只杯子里放10颗,然后10颗10颗数,比一比哪个南瓜的籽最多。于是,孩子们每数出10颗南瓜籽就放到一只纸杯里,最后得出了结论,比出了“大肚南瓜王”。

主持人:这个活动主要指向数学领域的按群计数,按群计数是指幼儿计数时不再依赖于一一点数的方式,而是以数群为单位计数,如,2个2个数、5个5个数、10个10个数等。当时大家争议的焦点在于教师引导孩子学习群数的支持策略是否适宜。现在请大家简要陈述自己的观点。

教师A:我们认为教师的引导策略是可行有效的。因为“2个2个数”“5个5个数”的群数方法是孩子先说出来的,说明孩子有一定的群数经验,教师在此基础上提出“10个10个数”的方法,并且提供了纸杯作为支架,可帮助幼儿较快地学习用10颗一组的方法数出南瓜籽的数量。一个南瓜的籽有上百颗甚至几百颗不等,对这么大的数量,10个10个数确实简便快捷且不容易数错。

教师B:我们认为,教师应该注重幼儿的学习过程而不是学习结果。在这个活动中,数出的南瓜籽的数量准确与否并不是最重要的,重要的是过程中幼儿对数数方法的探究和数数能力的提升。而李老师似乎过于重视孩子的操作结果,急于把自己认为简便快捷的10个10个数的方法教给孩子,所以早早地提供纸杯,使我们没有办法看到孩子们是怎样2个2个数、5个5个数的,他们是否真的掌握了群数的方法。

教师C:我不否认纸杯对数出结果的作用,但这不是孩子自己想到的方法,而是教师直接给予的。活动中孩子看似在自主操作,实则是教师要求孩子这样做的。其实我们很想看看大班幼儿在没有教师的直接指导和支持下,能否探究出各种数数的方法。

主持人:现在多数教师的想法是:如果没有纸杯作为支架,幼儿能否探究群数的方法?如果没有教师的直接指导,幼儿是否具有自我学习、自我探究的可能?

二、观察分析幼儿的真实表现

主持人:根据大家的意见,两天前我们在大一班益智区投放了两个南瓜,分别标为1号南瓜和2号南瓜,试图观察没有教师的直接指导、支持,孩子们会有哪些真实的表现。下面请大家观看两组幼儿在数南瓜籽过程中的四个典型视频片段,分析幼儿的行为表现。

第一组:泽泽、婷婷、宝宝、萱萱

〔片段一〕这四个孩子负责数1号南瓜的籽。宝宝和婷婷一组,各自1颗1颗数起来。泽泽和萱萱一组,泽泽第一次拿了3颗,直接数“3”,第二次又拿了3颗,数“6”,萱萱放进了1颗,犹豫着不知该数几。泽泽叫着:“7、8的7。”泽泽又放进3颗,数“10”。因为萱萱每次放1颗,泽泽每次放3颗,所以他们数着数着就乱了。萱萱说:“3颗太多了,我们放2颗吧。”然后两个孩子开始尝试每次拿两颗。泽泽每次放两颗后是这样数的“2、4、6……”,而萱萱却是这样数的“1、2……3、4……5、6……”

主持人:在这个视频片段中,你们看到了什么?

教师A:我看到了孩子的“自我调整”。按3个3个群數比按2个2个群数难得多,所以,萱萱就建议:“太多了,放2颗吧。”

教师B:2个2个群数时,萱萱仍是数“1、2……3、4……”,这说明她还未完全达到按2个群数的水平,处于1个1个数和2个2个数的中间水平。

教师C:我是泽泽的班主任,泽泽的数数能力很强,所以他能尝试3个3个数。从这4个孩子的表现可以看出,孩子发展的个体差异是比较明显的。

〔片段二〕婷婷看到泽泽他们的数数方法便对宝宝说:“我们也这样数。”婷婷便左右开弓,两手食指同时拨拉南瓜籽,嘴里数着“2、4、6……”,而宝宝则快速地连数两颗“1、2……3、4……5、6……”。一开始两个人数的速度比较快,但数到50以后速度就慢下来了。等他们数完后,教师走过去说:“你们这次数的方法不一样!”婷婷说:“这次我是2个2个数的。”教师说:“除了2个2个数,还可以怎么数?”一旁的泽泽凑过来说要4个4个数、10个10个数。泽泽先把南瓜籽分成4颗一堆,婷婷开始数:“4、8、12、16、20、24、28、36……”数着数着她迟疑了一下说:“好像不对。”这时其他孩子认为4个4个数比较难。泽泽说:“我们要不要试试10个10个数?”婷婷说:“10个10个数更难。”泽泽说:“我觉得10个10个数不难。我们先把南瓜籽分成10颗10颗一堆,再数一共有几堆就可以了。”于是,4个孩子一起先把南瓜籽分成10颗10颗一堆,共有10堆,然后把剩下的4颗放在一边。婷婷开始数:“10、20、30……100、104。”刚数完她就高兴地说,“10个10个数真的比较简单。”

主持人:在这个视频片段中,你们看到了什么?

教师A:按群计数一般以2个、5个、10个为一群。虽然在量上10个一群比较大,但在数数技巧上,10个10个数反倒比2个2个数、3个3个数更简单。婷婷原先的认知“10个10个数更难”在真实的学习历程中得到了纠正。我认为这样的学习才是有意义的学习。

教师B:虽然孩子们按4个群数没有成功,但是意义很大。他们把南瓜籽分成4颗一堆其实就是群数的策略。

教师C:孩子之间是会互相模仿学习的,并且会通过操作、探究找到最便捷的数数方法。比如婷婷在泽泽的影响下,马上尝试10个10个群数,并认识到这是比较简便的方法。

教师D:我们不能被个别能力强的孩子所蒙蔽,不能因此认为所有孩子都学会了10个10个群数。在一日生活中还需要多观察孩子,在按群计数方面做跟进性的指导,让孩子真正理解群数的意义。

第二组:东东、阳阳、雅雅、梦梦

〔片段一〕他们数的是2号南瓜的籽,刚开始时采用的方法是4个人各自1颗1颗点数,最终数出了4个不同的结果:108颗、114颗、98颗、110颗。他们意识到自己肯定数错了。于是,东东提出要在南瓜籽上做标记,以免漏数。他每数一颗就用笔在数过的南瓜籽上点个黑点。因为画黑点需要时间,所以他一边点数一边不断地重复念数字“17、17、17……18、18、18……”。后来,他因忙着点黑点而忘记数到哪里了,只能作罢。接着他们想出把瓜子分成四份,每个孩子负责数一份,第一个孩子数完后,第二个孩子接着数……这次4个人数出的结果是114颗。为了确认答案是否准确,他们又各自数了一遍。梦梦说:“我们把4个人数的数字加起来就是总数了。”他们4人数下来的结果分别为37、27、26、24,加起来到底是多少呢?他们看着这些数字发愣了。

主持人:在这个视频片段中,你们看到了什么?

教师A:虽然这次孩子们没有得出一个准确的结果,但我们看到他们调动很多已有经验来解决遇到的问题。

教师B:孩子们先采用同伴合作接数的方式,再采用分开数最后把部分数加起来的方法,减轻数数负担和减少差错率,这说明他们明白整体和部分之间的关系,而且数数水平比较高。

教师C:为了避免遗漏和重复,孩子们先想到了在南瓜籽上点黑点的方法。因为南瓜籽的数量较多,一次性难以数清,他们又把南瓜籽分开来数,从而减少了每个人数数的量,这都是孩子们解决问题的策略,他们真的很棒。

〔片段二〕第二次,4个孩子还是把所有的南瓜籽放在一起1颗1颗点数。这时第一组的婷婷走过来说:“我们是10颗10颗数的。”东东一听受到启发,马上从一堆南瓜籽中1颗1颗地数出10颗放到一旁,第二次再数出10颗与前面数出来的堆在一起。这样每次加上10颗的时候,他都要停下来想一想数到多少了。结果数到70后就乱了,他停下来想了想说:“我们应该先分成10颗一堆10颗一堆,然后再数总数。大家一起来数吧。”大家一起数一起分,最后分成11堆,其中有一堆是14颗。东东开始数总数了:“10、20……”其间他绕过放在中間的14颗那一堆,先数10颗一堆的。数到100后,他停了数秒后说“114”,然后记录成“10014”。

主持人:在这个视频片段中,你们看到了什么?

教师A:虽然该组幼儿学习按10个群数的经验是借鉴别人的,但体现了从借鉴到自我学习的过程。如,东东第一次将1个1个数和10个10个数两种方法夹杂在一起,没有成功。第二次他想到先分成10个10个一堆,再按堆群数,最后成功了。

教师B:这组孩子对最后“14”的处理很有意思,第一组把“14”分成了“10”和“4”,而他们是把“14”作为一个整体,最后群数时也都先绕过“14”的这一堆。

教师C:“10014”这一记录方式很独特,真实地展现了孩子的认知水平。我分析东东知道100和14的写法,但不知道114的写法,所以东东运用以往的经验记录成了“10014”。

三、深度分析与反思

主持人:通过观察、分析幼儿的真实行为表现,再来看当初的那个分歧点,大家有什么新的认识吗?

教师A:现在我确信“孩子是有能力的学习者”。他们会迁移自己和同伴的经验,尝试用不同方法解决学习过程中的问题。在这一过程中,他们经历了观察、分析、讨论、模仿、探究、创造等,这样的学习更有价值。

教师B:我觉得很多时候教师要给孩子一定的时间和空间,满足他们自主探究的需要,更要静下心来观察孩子的真实行为表现,了解孩子学习当前内容的经验基础是什么,难点在哪里。

教师C:我们还要关注孩子的个体差异,小部分能力强的孩子懂了,不代表其他孩子都会了,所以让孩子充分体验、探索是很有必要的。

教师D:我觉得李老师的纸杯策略本身是好的,可以把10个10个数的过程清晰地呈现出来。我在杂志上还看到过让孩子把10颗南瓜籽粘到一条红色长纸条上的方法,与纸杯的方法相类似。这样的呈现方式能让孩子清晰地看到每一个10的数量,方便孩子比较、验证。能力较弱的孩子也可以借此不断地尝试10个10个群数,以逐步建立按10个群数的概念。

主持人:本次研修活动给我们带来哪些反思?对现在正在做或将要做的活动有什么启示?

李老师:我觉得在课程实践中,我们不能牵着孩子往自己预设的方向走,应鼓励和支持孩子尝试和探究。只有这样,我们才能看到儿童最真实的表现。这让我想到我班的“真假南瓜”活动。那天孩子认为长长的、葫芦状的南瓜不是南瓜,我便及时生成了“真假南瓜”的活动。他们先观察南瓜的外部,认为南瓜应该是圆圆的、绿绿的,老了会是黄黄的,所以面前这个葫芦状的瓜不是南瓜。但在切开后做内部观察时,他们又发现里面的瓤、籽、瓜肉与南瓜一样,所以这个葫芦状的瓜也是南瓜。遗憾的是,当时我着急地作了小结:“对了,这些都是南瓜,只是品种、样子不同。”现在想来,我应该跟进提问:“为什么你们认为长长的、葫芦状的瓜也是南瓜呢?”即使孩子说不清楚也没有关系,后续还可以通过调查活动、阅读活动不断观察比较、陈述理由,修正原来的认识。

主持人:是啊,在课程实践中,我们要具备“慢教育”的意识,静静地观察儿童,不急于解决问题,不急于赶着儿童往预设方向前行。

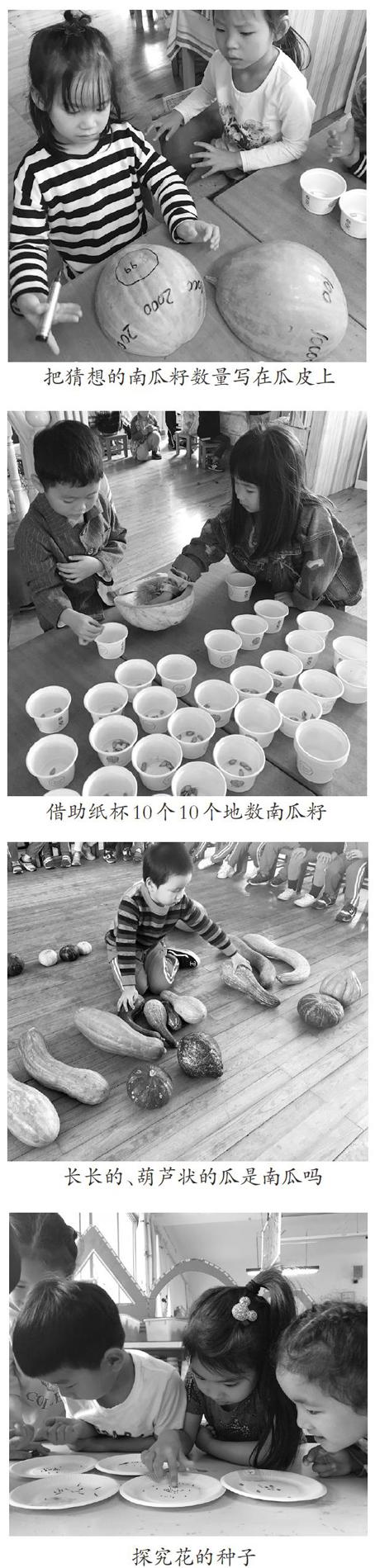

教师A:今天的研修活动给我班的种植活动带来了很大的启示。我班孩子在对花的观察中生发了种花的想法。我的预设是发动孩子收集花的种子,组成种植小组,满足孩子种植的愿望。上周五,孩子们带来了花的种子,引发了热烈的讨论,有的孩子觉得像芝麻的不是花种子,有的孩子认为黑色长长的一粒粒的是黑米而不是花的种子……奇形怪状的种子打破了孩子对种子原有的认知。我觉得接下来可以借此机会引导孩子对花的种子做些探究,让孩子感受种子的多样性。

教师B:我感悟最深的是我们要支持孩子进行深度学习,鼓励孩子在活动中提出问题,并积极主动地解决问题。比如,在我班的“蜗牛”主题活动中,孩子们就“蜗牛爬”生发了一系列活动,不仅有观察活动,比如蜗牛怎么爬?会在哪里爬?爬后会留下怎样的痕迹?还有实验活动,比如怎样让不动的蜗牛爬起来?孩子们调动已有经验先猜测用什么方法可以促使蜗牛爬起来,然后逐一验证,后来发现在蜗牛周边喷水可以让蜗牛爬起来,这一点恰好与蜗牛喜欢潮湿环境的习性相吻合。接着,我们引导孩子继续探究“在增加障碍的情况下蜗牛会不会爬”,孩子们先自由组成小组设计方案,猜测蜗牛能否在铺有小石子的“跑道”上爬,能否在用报纸垒高的“城堡”上爬,能否在用纸卷筒做的“山洞”里爬,等等,然后验证。在此基础上,我们继续增加障碍难度,如,蜗牛能够在沙子里爬吗?能够在更高的“小山”上爬吗?孩子们在猜测、验证、调整、再猜测、再验证、再调整的过程中,不断寻求解决问题的方法,这个学习过程是孩子们深度认知的过程。

主持人:是啊,教师也要像孩子一样好奇,并且在适当的时候为孩子们的深入探究提供支持。如果教师具有促进孩子深度学习的意识,就会不急不躁,不断创设条件和机会让孩子在一次次认知冲突中自主建构有价值的学习经验。最后,让我们一起来品读一句名言:站在一边静静地等待一会儿,给学习让出时间和空间,仔细观察儿童的所作所为,从中有所发现、有所感悟,而后,你的教学就可能不同往常。