水厂除藻技术的研究进展综述

李国平,戚 菁,兰华春

(1.上海城投原水有限公司,上海 200125;2.中国科学院生态环境研究中心饮用水科学与技术重点实验室,北京 100085;3.清华大学环境学院环境模拟与污染控制国家重点联合实验室,北京 100084)

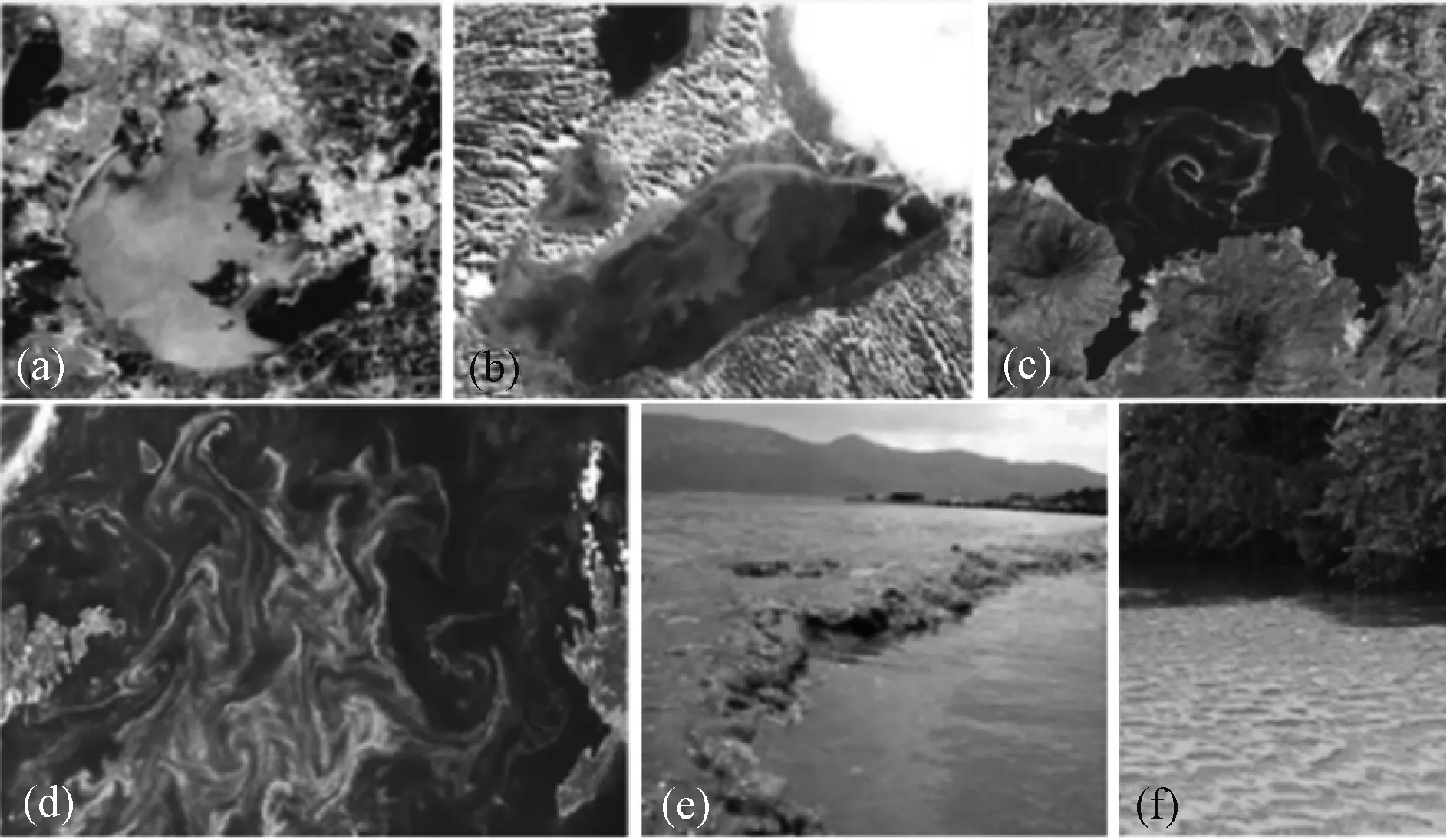

随着工农业的迅速发展,大量污染物被排放到水体中,造成水资源的严重污染。2016年5月20日,国家环保部公布的2015年《中国环境公报》中指出,我国地表水污染状况依然严峻:七大流域、浙闽片河流、西北诸河、西南诸河及太湖、滇池和巢湖等水体仍存在不同程度的污染问题[1]。蓝藻水华是最为常见的淡水水华中的一种,也是危害最为严重的一种。近20年来,世界范围内越来越多的湖泊与河流都面临着蓝藻水华的问题(图1)[2-3],其暴发生长的原因可归为以下几点:

(1)当磷盐浓度低于0.2 mg/L时,磷浓度的增加可促进蓝藻水华优势藻——微囊藻的生长,使水体中的蓝藻成为优势藻种[4-5];

(2)大多数蓝藻细胞的最佳生长温度都高于绿藻和硅藻,据报道蓝藻细胞在高于25 ℃的温度条件下生长速率最快[6];

(3)蓝藻细胞具有能利用橙、黄和绿波段光的藻胆蛋白,使蓝藻细胞具有比其他藻类更宽的光吸收波段[7];

(4)许多蓝藻细胞中具有能使其悬浮在水体中并垂直迁移的气囊,这也有利于蓝藻细胞与其他藻类竞争光照和营养盐[8];

(5)蓝藻可以通过二分裂形成细胞数目很多的群体胶鞘,使浮游动物难以摄食,从而具有更强的生长竞争优势[9];

(6)蓝藻细胞可通过分泌它感物质和产生毒素的方式来抑制其他藻种的生长[9]。

注:(a)中国太湖(微囊藻属);(b)美国加拿大伊利湖(微囊藻属);(c)瓜地马拉阿特兰湖(林氏藻属);(d)芬兰波罗的海海湾(节球藻属、鱼腥藻属、微囊藻属);(e)中国滇池(束丝藻属);(f)美国北卡罗来纳州Neuse河河口(微囊藻属)图1 不同水体环境中的有害蓝藻水华[9]Fig.1 Harmful Cyanobacterial Blooms (CyanoHABs) in a Variety of Aquatic Environments[9]

上海青草沙水库是具有代表性的大型人工水库,对保障上海供水水量和水质具有重要作用。根据《青草沙水库水质变化及藻类演替规律初步研究(2009年5月~2010年6月)》和《青草沙水库水质监测报告(2010年12月~2011年2月)》,青草沙水库在施工和运行期间,水体中氮磷含量均达到富营养化水平,水库已具备藻类暴发所需的营养条件。

蓝藻可以在生长过程中利用水体中的氮磷等营养物质以及其他微量元素合成细胞内有机物质。其中一部分有机物质,会因藻细胞代谢或受损而被释放到水体中,如臭味物质、藻毒素等,这些有机物质不但会影响水的感官性状,还会对饮用水的水质安全产生不利影响;另外,藻细胞在光合作用过程中会生成大量的OH-,导致水体pH的显著升高。

1 蓝藻水华对水处理的影响

1.1 干扰混凝沉淀过程

藻细胞带负电,具有很高的稳定性,难以混凝,同时藻类代谢物会在混凝过程中与混凝剂的水解产物反应生成络合物并附着在絮体颗粒表面,阻碍颗粒间的有效碰撞和聚集,这就需要增加混凝剂的投加量,来补偿这些络合物对颗粒脱稳和絮凝造成的影响[10-11]。同时,蓝藻水华时水体pH偏高,使可选择的混凝剂种类减少,降低铝盐和铁盐等混凝剂的水解产物所带电荷,不利于藻细胞和絮体颗粒脱稳,严重影响混凝效果。此外,由于藻细胞密度小、形成的絮体结构松散、强度低、沉降性差,导致出水中仍可能有大量的藻细胞,增加水处理难度[12]。尤其是细胞中含有气囊的藻类,如铜绿微囊藻,不但拥有更小的藻细胞密度,且细胞在水体中所受的浮力更大,更不易沉降[13]。另有研究报道,藻类光合作用中产生的氧气会在絮体中形成气泡,进一步降低沉降速率[14]。

1.2 缩短滤池运行周期

常规的混凝沉淀过程不能有效地将水体中的藻类去除,导致出水中未去除的藻类进入后续滤池中,这些藻类会黏附在滤料的表面,使滤料结块、堵塞甚至穿透滤池,恶化水质,大大缩短了滤池的运行周期,增加了反冲洗频率、强度及水量,而且被藻类黏附的滤料也不易被冲洗干净,增大了生产成本,导致实际产水量下降[15-17]。有研究报道,当水体中微小蓝藻细胞占所有藻类的比例从10%~50%增加到85%~100%时,会导致更多的藻细胞穿透滤池进入到管网中,这一结果说明相比其他藻种,微小的蓝藻细胞,如微囊藻,对水处理工艺的影响会更为严重[18]。

1.3 破坏工艺构筑物

水体中的藻类可在钢筋混凝土构筑物的表面附着生长,通过物理、化学及生物作用加速混凝土的腐蚀,从而破坏管道[19-21],使构筑物的表面老化粗糙。这种腐蚀作用是有机酸的产生或电化学电池的形成引起的[19]。被腐蚀后的构筑物更容易被藻类附着生长,增加了构筑物表面的清洗难度及所需消毒剂的量,导致生产成本的增加。

1.4 影响消毒工艺消毒副产物

在高藻水中,水体中的藻类及代谢物,包括碳水化合物、蛋白类化合物和氨基酸等,是主要的DBPs前驱体,具有较高的DBPs生成势,会造成消毒工艺过程中DBPs的形成[22-24]。另外,藻类有机物(AOM)中富含有机氮,在氯化过程中可产生比NOM(天然有机物,如腐植酸)更高量的N-DBPs[23],其相比C-DBPs具有更高的毒性和致癌性[25-26],严重威胁饮用水安全。

2 水厂强化除藻技术

常规的混凝-沉淀工艺去除藻细胞的效率并不理想,强化混凝是一种在水处理常规混凝过程中采取一定的技术措施提高除藻效果的化学方法,按其作用机理,可主要分为混凝剂强化法和预氧化法。强化混凝除藻不改变水厂原有的工艺流程,并且不需要增加构筑物和大型设备。另外,由于藻类密度较小,一般接近于水的密度,其形成的絮体不易沉淀,传统的混凝沉淀法很难达到较好的藻去除效果,因此,近年来气浮除藻的方法受到了广泛的关注[27-29]。超声除藻因其技术简便可靠,且效果显著,正成为一种新的发展方向[30]。电化学法除藻兼顾了混凝剂投加和絮体的去除,不仅可以有效去除藻类,对水中其他杂质也有一定的去除能力[31]。此外,高级氧化法除藻也因其优秀的除藻能力、反应条件要求低,而倍受国内外学者的关注[32]。

2.1 混凝剂强化法

常规的硫酸铁、三氯化铁、硫酸铝等混凝剂对高藻水的处理效果不佳,为了提高混凝除藻效率,可从混凝剂的角度来强化混凝。强化方法可分为以下3种。

(1)增加混凝剂投加量,即增加水中反离子的浓度,使藻细胞脱稳,并在絮体的吸附作用下从水中沉降。但是这种方法不但会导致水处理成本的增加,而且可能会因混凝剂残余离子浓度的增加危害人类健康,如铝超标而导致的阿尔茨海默病等健康风险[33-34]。

(2)添加助凝剂[35]、开发新型高分子混凝剂(如投加藻原酸钠、活性硅胶[36])、采用新型有机混凝剂聚二甲基二烯丙基氯化铵[37-38]和新型无机混凝剂聚硅硫酸铝[39]等方法,均可强化除藻效果。

(3)使用改性混凝剂,如改性黏土,弥补传统混凝剂除藻效率不高、沉降性能较差等不足[40]。Anderson[41]曾提出黏土是最有前景的絮凝除藻材料,后来陆续报道了许多关于使用不同方法对黏土进行改性的研究,进一步证实了改性黏土在除藻方面的优良性能[42-45]。

2.2 预氧化法

水厂除藻一般使用氧化剂进行高藻水的预处理,通过灭活藻细胞达到提高混凝除藻效果的目的[46-47]。通过向高藻水中投加化学药剂将藻细胞直接杀死,目前常用的氧化剂有氯、二氧化氯、臭氧、KMnO4等,它们与常规水处理工艺配合是强化混凝解决高藻水源藻类问题的有效途径之一。这些氧化剂可以破坏藻细胞的细胞壁、细胞膜和胞内物质,从而杀死甚至解体藻细胞。

氯是水处理中应用最为广泛的预氧化剂,在工程实际中,一般是以次氯酸钠或氯气的形式投加到水体中。在常规的水处理pH范围内,氯主要以具有较高氧化能力的次氯酸形态存在于水体中,通过氧化、加成及亲电取代等反应达到氧化污染物的目的。对于藻细胞浓度为2×104cells/mL的水样,经初始投加量为1 mg/L的氯预氧化,可将聚合氯化铝混凝除藻的效率提高10%[48]。但是,现有的预氯化强化混凝除藻机制都是通过破坏、杀死甚至解体藻细胞的途径来达到强化混凝除藻的目的。这一机制下的预氯化强化除藻方法会造成胞内有机物(IOM)释放,进而导致氯化DBPs浓度增加等饮用水安全问题,危害人体健康。

二氧化氯氧化藻细胞的速度极快,具有显著的杀藻效果[49],可有效地控制DBPs和异臭味,但其成本和生产要求高,使用过程中还会产生亚氯酸盐和氯酸盐等对人体有害的物质[50]。

臭氧作为一种优良的强氧化剂,能够在杀藻的同时氧化去除部分有机物,能够与有机物中的-C=C-反应,降低有机物分子量,使有机物的芳香性消失,使极性和可生化性增强。臭氧预氧化可将三氯化铁混凝除藻的效率提高10%~15%[51],将气浮除藻的效率从75%提高至93%[52]。但是臭氧一般不易贮存且发生装置较为昂贵,因此设备投资和运行费用都很高。

KMnO4可以同时发挥氧化、消毒和微絮凝的作用。与臭氧相比,它不但价格低且生产使用方便。KMnO4对混凝除藻效果的强化作用十分显著[47],当铝盐混凝剂的投加量为0~40 mg/L时,使用1.7 mg/L的KMnO4预氧化可以将藻细胞去除率提高10%~30%[53-54]。但是,由于KMnO4的水溶液呈紫色,使用不当容易造成出水色度和锰离子浓度超标的问题。

2.3 气浮除藻

气浮除藻是通过微小气泡与藻絮体的结合使絮体跟随气泡上浮,从而达到固液分离的一种物理除藻方法[55]。气浮技术主要分为电解凝聚气浮、生物及化学气浮、分散空气气浮和溶解空气气浮[36]。其中,溶解空气气浮包括压力溶气气浮和真空溶气气浮两种,水厂中一般采用的是压力溶气气浮,这种方法能够稳定产生10~100 μm的微气泡[56]。

气浮过程中的分离效率高度依赖于藻细胞与气泡之间的碰撞和黏附效率。与藻细胞类似,气泡也是带负电荷的,这可能是气液界面处不对称偶极子的存在造成的[57]。藻细胞和气泡所带的同性电荷不利于它们之间的碰撞和黏附,从而抑制气浮除藻的效率。已有研究提出,通过引入表面活性剂来促进气泡对藻细胞的黏附作用,然而这种方法仍无法实现更高的藻细胞去除效率[58]。相反,通过聚合物的架桥作用可以实现藻细胞的有效去除,但却会导致处理后水体中高浓度聚合物的存在,这是因为聚合物不容易黏附到气泡上[59]。因此,压力溶气气浮除藻的方法需要进一步的优化,以避免藻类暴发期间各种水处理问题的发生。

研究报道,混凝过程的引入可以增大颗粒粒径进而强化气浮除藻效果[55];相比沉淀工艺,气浮使絮体上浮至水面而去除的速度要比沉淀工艺快得多,对高藻水的除藻效果显著[60-61]。胡澄澄等[62]通过中试研究对比了混凝/沉淀和混凝/气浮两种工艺单元处理太湖原水的效果,直接证明了混凝/气浮工艺比混凝/沉淀工艺更能有效地去除藻类。然而,气浮除藻的效率高度依赖于混凝剂投加量和混凝过程中形成含藻絮体的能力[18]。由于藻细胞低密度、高运动性、形态多样的特点和AOM的干扰导致传统的铝盐混凝过程难以实现藻的高效混凝[15,63-64],且所需增加的混凝剂投加量无法在化学计量的基础上预估[65],最终导致无效气浮[66]。无效气浮引发一系列的问题,例如出水浊度高、缩短滤池运行周期[67]和出水中含藻毒素等[68-69]。因此,气浮之前混凝过程的进一步优化对避免藻类暴发期间出现上述问题具有关键作用。

2.4 超声除藻

超声除藻是利用超声波引发质点高速往复运动,通过物理作用使藻细胞受损、破裂;同时,产生的超声空化作用会破坏藻类蛋白活性,通过抑制光合作用减缓藻类生长[30];另外,水分子在高压高温的空化泡中能产生羟基自由基,可与胞内有机物接触进行热解反应,实现对藻类的灭活和分解[70-71]。

超声除藻的主要优势在于可以快速去除藻类,且不需要额外药剂,安全无害;操作技术和控制方法简单容易,可以使用自动化控制手段,节约成本。这种方法的主要缺点是超声波在传播的过程中频率会迅速降低,限制了使用的场景[30];限于治理成本,超声除藻的初期投资以及自动化技术的发展都制约了超声除藻的普及。

2.5 高级氧化除藻

高级氧化除藻是指通过反应产生具有强氧化性的羟基自由基与藻类进行氧化反应,从而使包括藻细胞与胞外物质在内的有机物氧化成低毒或者无毒的小分子物质的一种除藻工艺[72]。由于羟基自由基具有氧化性强、反应速度快、反应条件简单的特点,高级氧化除藻工艺也广受关注。根据羟基自由基的生成方式不同,可以将高级氧化除藻工艺分为臭氧氧化法、芬顿氧化法和电化学氧化法三类。虽然高级氧化法除藻高效无污染[72],但是反应制得的羟基自由基浓度较低,且反应时间较长,这些都是目前遇到的关键难题。

2.6 电化学除藻

电化学除藻是通过电絮凝和气浮两方面进行作用[73]。一方面,在外加电源的作用下通过牺牲阳极进行氧化反应,阳极金属(铁、铝)溶解产生大量金属离子,再经过水解和聚合作用形成金属氢氧化物和多羟基配合物[74-75],最后絮凝形成絮体去除水中藻细胞和杂质颗粒;另一方面,在阴极上发生还原反应产生氢气,这些气体迅速扩散至水体中形成微小气泡,与絮体接触并附着在表面[73-76],最终絮体被浮力带到水面通过刮渣机分离出去。相比加压溶气法和机械法产生的气泡[73],电解产生的气泡直径更小,分布更密集,更易与絮体黏附,具有显著的分离效果[73-77]。

电化学法同时为除藻提供了混凝剂和固液分离的能力,无需额外投加药剂,且新生成的金属离子混凝效果也强于预制药剂。此外,电化学过程中的电氧化反应对水体中的其他污染物如COD、氨氮等也有一定的去除能力[31]。虽然电化学法有诸多优势,但是它的缺点也很明显。在电解过程当中,阳极很有可能会发生钝化现象[78],这会使电耗增加且金属离子溶解减少,影响絮凝效果;另一方面,电解效果受水质影响较大,水体电导率过低时需要加入电解质来改善电解条件[79-81]。

表1 各种除藻技术的主要特征Tab.1 Main Characteristics of Various Kinds of Technologies for Algae Removal

3 结语

随着水体富营养化的加剧,水华暴发越来越频繁。水厂迫切需要一种能够高效净化高藻水,同时能够减少DBPs前驱体产生的处理工艺。如何在不破坏藻细胞完整性的前提下除藻,是目前的一种研究思路。当前,水厂使用的强化除藻技术如混凝剂强化法、预氧化法、气浮法、超声法、高级氧化法、电化学法都存在一些问题:混凝剂的添加是否会增加成本或因混凝剂残余离子浓度的增加影响人类健康;氧化剂的投加如何避免DBPs前驱体的产生;气浮过程中如何提高藻细胞与气泡间的碰撞和黏附效率;如何在保证处理能力的前提下降低超声法的前期成本;高级氧化法的反应时间能否缩短;电化学法对低电导率的水体是否有较好的效果。总之,综合利用各种方法,取各家所长,避各家所短去除水厂源水中的藻类是城市供水水质安全的一项重要课题。