四座惊夸顾玉君

管鑫杰

2017年7月的《上海采风》杂志上刊登了戏剧评论家鲍世远先生的《上海记忆中的扬剧》一文,开篇就提到了1953年周恩来总理在延安西路200号文艺会堂观看由扬剧名演员顾玉君、丁曼华和蔡元庆主演的折子戏《上金山》和《偷诗》。周总理尤其对《上金山》赞不绝口,并赞扬说“扬剧很美,曲调丰富,表演细腻,耐听耐看”。这既是对扬剧作了高度的赞赏和评价,亦是对顾玉君、丁曼华表演的充分肯定。

1956年,揚剧史上的第一部电影《上金山》在上海诞生。剧中“白娘”的扮演者顾玉君精彩的演技感动了无数的观众,至今仍令许多人记忆犹新。风风雨雨、世事沧桑,扬剧如今在上海销声匿迹了近50年,昔日的当家青衣也已经是一位耄耋老人,在上海安度晚年,过着深居简出的生活。顾玉君,就是上海扬剧的“代名词”。经过多次努力,老人终于破例答应接受我们的采访,同我们聊起了她和扬剧的故事。

学戏并非是志趣爱好

顾玉君之所以学戏,同那个年代许多艺人的理由一样,不是因为志趣爱好,而是由于家贫无奈。20世纪30年代的战争和灾荒一下子掠去了苏北地区十几万人的生命。为了活命,一个名叫冯金宝的男子夹着行李、带着妻儿从南京流亡到上海,为的是让一大家子于乱世中能谋上一口饭吃。可被称为“冒险家乐园”的上海滩,岂是那么容易立足?他每日辛勤工作还是无法喂饱这三张嘴,终于有一天,身为人父的冯金宝不忍心看到年幼的女儿受冻挨饿,一咬牙一跺脚,背着自己的妻子把女儿卖给了一家顾姓人家。亲生女儿换来的是一袋银洋钱和一纸卖身契。顾玉君直到中华人民共和国成立以后在大世界派出所的协助下,才看见了当年的这纸卖身契,才知道了自己原名叫“冯三英”。

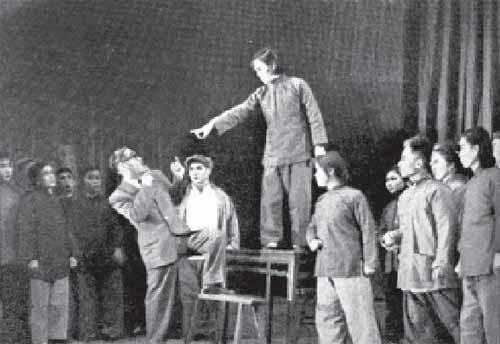

电影版《上金山》剧照,房竹君饰小青顾玉君饰白娘

姓顾的养父母,那时在洋人家里帮佣,日子说不上有多富裕,但起码养育一个孩子的吃饱穿暖是不在话下的。养父是个老实人,对这个买来的女儿是疼爱有加,如同亲生一般;养母则不然,总期盼着顾玉君长大后能为她赚点钱财,毕竟当时买下这个女儿,也是花了“血本”的。

人不能选择自己的出生,但可以选择出生以后的道路。顾玉君9岁那年,养母望着渐渐长大的她,给了3条人生道路让她选择:一是去唱戏;二是去做舞女;三是去做妓女。年幼的她毫不犹豫地选择了第一条道路,宁愿唱戏挨戏班子师傅的打,也不愿去干那些勾当。经人介绍后,顾玉君拜在了京剧艺人穆春山的门下。穆春山是个严师,年幼的顾玉君在练习翻跟斗时,动作稍许慢一点点,穆先生的藤条已经在她腿上留下了一条红印。养父实在不忍心看着年幼的孩子受此苦难,可又不舍得把女儿送进“地狱门”。

《金针刺目》饰李亚仙

说来也巧,正对着顾家后门的是一个裁缝铺,里面的老师傅边做裁缝,边教人家唱扬州戏。这个老师傅就是扬剧老艺人董世耀。老先生教授学生,均是以“两大”(《大烟自叹》《种大麦》)和“两小”(《小尼姑下山》《小寡妇上坟》)为教材,以唱入手,再教身段。每天上午集中教学,下午个别辅导和轮番训练。对待学生耐心细致,百问不厌,百教不烦,可谓是手把手地言传身教,学生也易学易懂,成长很快。董世耀所收的徒弟,均以“玉”字排行,顾玉君入科后,董老先生给她取艺名为“小玉金”,但顾玉君觉得“金”字有些俗气,不喜欢,遂改为“君”字,这就是“顾玉君”这个名字的由来。

在他精心、辛劳地培育下,顾玉君与她同门师姐妹石玉红、陈玉霞、林玉英、潘玉兰、尹玉香等也都成为了日后扬剧界的骨干力量和优秀的人才。

靠的就是这股“耿”劲

熟悉顾玉君的人都觉得她的脾气有一些“耿”(上海话“倔强”之意)。都说人的脾气性格会随着年龄的增长而变化,可偏偏在顾玉君身上失了效。顾玉君年幼时向穆春山学习了京剧的基本武功,每天天不亮就爬起来“耗腿”“拿顶”。靠着这股“耿”劲,忍住了老师的棍子,打下了基本功。后来她正式登台演出,看着别的演员功夫都比自己好,再拜师学艺吧,自己拿不出一笔“拜师金”,没有办法,只有当别的艺人在台上演出时,自己偷偷地扳着门帘看,边看边学。顾玉君靠着这股“耿”劲,数年如一日地长期“扳门帘”,从而学到了前辈艺人的许多绝艺,如尹玉香的《方玉娘唱塔》,石玉红的《断桥》《合钵》,林玉英的“撞肩”“跌怀”绝技,通过日复一日的长期观察,顾玉君掌握了她们的表演优点,充实丰富了自己的演出。谈到此,她也会幽默地自嘲道,“人家说我耿,一点不错,就是这样。我如果不是这样的脾气,我怎么练功呢?”

成为扬剧改革第一人

扬剧自“大开口”时期直至中华人民共和国成立前的表演,都是“幕表戏”,先让演员了解剧情、自己扮演的角色和每场演出任务,至于唱词及表演动作,都是由演员上台后临场发挥的。

《黄浦江激流》顾玉君饰卢志英,陆永庭饰日本大班

身为演员的顾玉君,闲暇之余就是观摩话剧、电影和其他剧种的演出。越剧同扬剧一样,当时也是个很年轻的剧种,但却发展得很快。年轻的顾玉君很快就明白了其中的道理,越剧的表演已经不再走形式主义了,而是在走人物内心。她心想越剧可以改革,我们扬剧为什么不能改革?于是1951年春节,顾玉君同其所在的艺宣扬剧团,在同孚大戏院上演了神话剧《纣王与妲己》,这是扬剧史上第一个剧本制剧目,而且全面革新导演制,音乐、舞美也作出了相应的改变。随后上海各个扬剧团根据中央关于戏曲改革的方针,进行改制、改人、改戏工作,铲除陋习陋规,实行民主管理。《王魁负桂英》是顾玉君代表作中典型的内心戏,1962年北京的十个专家到广州开会,路过上海,特地到大世界点名来要看她演出《王魁负桂英》。演出结束后,老舍先生写了那首《雨夜在大世界听扬剧名演员顾玉君》的诗,这才留下了“四座惊夸顾玉君”的名句。

坚守阵地,不忘初心

由于“四人帮”大搞文化专制主义,扬剧和其他地方剧种一样命运多舛,各剧团被迫停演,一些主要演员、编剧、导演和行政管理人员被揪斗和遭受摧残,个别人员被迫害致死。在“斗、批、改”中,所有人员下放到五七干校劳动。终于1971年12月经当时所在区的“革命委員会”决定,上海市的扬剧团全部撤销,人员全部转业。顾玉君先是被分配到农场开垦,再转入电风扇厂做流水线工人,忍受了各种磨难,但是她心里还是没有忘记扬剧,期盼着终有一天扬剧在上海能够重振旗鼓。

《偷诗》(1954年华东区戏曲观摩大会)顾玉君饰陈妙常,蔡元庆饰潘必正

“文革”之后,上海的扬剧人得到了妥善安置,一部分剧团的演职人员以业余的身份开始组织演出。上世纪80年代一部分爱好者自发组成了“扬剧之友社”,上海扬剧同仁又建立了上海扬剧艺友联谊会。顾玉君则在社会上奔走呼吁,盼望着能恢复重组扬剧团,1980年第6期出版的《上海戏剧》上还刊登着她所写的《扬剧为什么不能恢复?》一文。但最终因条件所限,未果。相信如此结果不仅仅对顾玉君他们来说是一种遗憾,对上海所有扬剧人、爱好者来说,也是一种遗憾。

在重建扬剧团无果的情况下,顾玉君和其先生陆永庭(原上海华联扬剧团导演)二人并没有消沉,他们在利用一切可以利用的机会,展示扬剧、宣传扬剧、坚守扬剧。

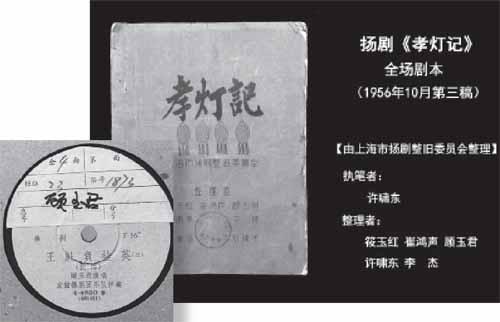

上世纪90年代,上海市文化局准备编写《上海扬剧志》,邀请了顾玉君、金玉昆、蔡元庆、石玉红、小金运贵等这批原来舞台上的主力演员作为顾问,他们热情主动、积极参与。顾玉君更是把自己在“文革”中冒险“偷藏”的大量资料毫无保留地提供出来,使得《上海扬剧志》内容更为丰富。

步入新世纪之后,陆永庭和顾玉君夫妇二人继续为扬剧在发挥余热。一个是家喻户晓的名角,一个是才华横溢的导演,他们从不计报酬,为扬剧戏迷票友们说戏,教他们演唱、身段和表演。从咬字运腔、念白行韵,到身段走台、出场亮相,顾玉君都是躬身力行,不厌其烦。陆永庭对扬剧十分认真而且严肃,“无理不成戏,无情不感人”是他的导演理念,对每一处细节都严格要求。他创作灵感来时,经常推翻既有构思而重新设计,熟悉他的人总说,“老陆导戏一天要换好几个主意”。这样一个老人,去世前一月在病榻上还为朋友策划扬剧演出。为自己,不计得失;为朋友,有情有义;为扬剧,鞠躬尽瘁。他们夫妇二人那颗对扬剧无限热爱,挥之不去的虔诚之心,感动了许多人。

现在顾玉君年事已高,基本处于闭门谢客的状态。笔者无缘目睹当年扬剧在上海的灿烂光辉和顾玉君这辈演员的台上风姿,但庆幸的是扬剧在上海仍有业余组织活动,当年周总理赞赏的“扬剧很美,曲调丰富,表演细腻,耐听耐看”的美好印象还能在上海的记忆之中延绵不断。今年又逢顾玉君的九十大寿,祝愿她老人家身体健康,寿比南山!