急性心肌梗死急诊经皮冠状动脉介入时冠状动脉内不同剂量替罗非班治疗的疗效比较

房兆飞 陈国雄 王红娜 方波 孔倩雯 邹金林 邬小花

急性心肌梗死作为心内科重症,病死率、致残率均较高,急诊经皮冠状动脉介入治疗(percutaneous coronary intervention,PCI)是急性ST段抬高型心肌梗死(STEMI)最有效的再灌注方法[1],然而在PCI术中使用球囊扩张及支架释放等操作容易进一步加重血管内膜的破坏,导致血小板激活,造成冠状动脉血栓负荷过重及继发冠状动脉远端微循环栓塞、微血管痉挛以及内皮功能障碍,术中往往会出现慢血流甚至无复流现象,从而影响治疗效果[2]。替罗非班为血小板膜糖蛋白Ⅱb/Ⅲa受体拮抗剂,有良好的抗血小板作用,因此术中冠状动脉内应用替罗非班已成为中国专家共识,且常与直接PCI治疗联用。有研究表明,直接PCI时冠状动脉内注射替罗非班可改善心肌灌注,预防和治疗术中出现慢血流或无复流现象的发生,改善近期预后[3-4]。但临床对于替罗非班的使用剂量、用药途径与疗效及安全性,尚无定论,本研究通过在急性STEMI患者PCI术中冠状动脉内注入10μg/kg低剂量和25μ/kg高剂量的替罗非班[5-6],比较不同给药剂量在急性STEMI患者PCI术中的安全性和有效性,以明确高剂量替罗非班在临床实践中的可行性,现将研究结果报道如下。

1 对象和方法

1.1 对象 选择浙江省舟山医院2015年4月至2017年10月就诊并行急诊PCI的STEMI患者136例,男 123 例,女 13 例,年龄 54~67(61.5±5.2)岁;诊断均符合STEMI诊断标准并有急诊PCI指征,术前均排除严重肝肾功能不全、凝血功能障碍、严重贫血、血小板疾患、活动性出血等疾病。均符合2015年中华医学会心血管病分会制定的标准,符合急诊PCI及术中使用替罗非班的适应证,无明确禁忌证,且术前均未行静脉溶栓治疗。纳入标准:(1)年龄<75岁;(2)出现急性胸痛症状持续时间>30min但<12h;(3)常规心电图提示至少2个相邻导联ST段抬高,肢体导联≥0.1mV或胸导联≥0.2mV。排除标准:(1)有活动性出血史,或合并血小板减少症,术前血小板计数≤80×109/L;(2)1周内曾进行过静脉溶栓治疗;(3)2周内使用过血小板糖蛋白Ⅱb/Ⅲa受体拮抗剂;(4)有严重肾功能不全,术前血肌酐>176μmol/L 或血肌酐清除率<30ml/min;(5)1 个月内曾行冠状动脉旁路移植(cornary artery bypass grafting,CABG)术;(6)存在抗凝禁忌,包括持续的严重高血压、1年内的出血性脑卒中史;(7)既往对替罗非班过敏;(8)1个月内有严重的躯体创伤史,或曾行大的外科手术;(9)1年内有脑血管疾病史,并长期使用抗凝药物史。本研究经相关伦理委员会批准,并所有患者予术前签署知情同意书。采用随机数字表法将患者分为高剂量组和低剂量组各68例,高剂量组男 62 例,女 6 例,年龄 54~66(60.7±5.72)岁;低剂量组男 61例,女 7例,年龄 56~67(61.2±4.80)岁;两组患者性别、年龄比较差异均无统计学意义(均P>0.05)。

1.2 方法 两组患者术前均常规给予硫酸氢氯吡格雷片600mg(波立维,杭州赛诺菲制药有限公司)及阿司匹林肠溶片300mg(拜阿司匹灵,拜耳医药保健有限公司),两组患者均依据病情需要决定是否给予他汀类及硝酸酯类药物。术前按100U/kg一次性静脉给予普通肝素钠,手术时间每延长1h追加肝素1 000U。低剂量组在导丝通过病变处时球囊预扩后即刻冠状动脉内注入替罗非班10μg/kg(欣维宁,鲁南制药集团股份有限公司),然后按0.1μg/(kg·min)微泵持续静推维持至术后36h。高剂量组方法同低剂量组,盐酸替罗非班剂量为25μg/kg。急诊PCI术中均只干预梗死相关血管。所有患者PCI术后均入冠心病重症监护室(CCU)治疗,药物治疗给予口服阿司匹林肠溶片100mg/d、硫酸氢氯吡格雷75mg/d、低分子肝素5 000U每12h一次皮下注射、连续应用5~7d,并且服用双联抗血小板聚集治疗至少12个月,同时强化口服他汀类药物降血脂稳定斑块,根据患者血压及心率情况酌情口服ACEI和(或)β受体阻滞剂。所有患者在治疗过程中,若发生严重出血并发症时立即停用替罗非班。

1.3 评价指标

1.3.1 采用TIMI血流分级评价PCI治疗前后即刻梗死血管血流恢复情况 冠状动脉TIMI血流分为4级:TIMI0级:即血管闭塞部位及远端无前向血流(造影剂)充盈;TIMI1级:部分造影剂通过闭塞部位,但不能完全充盈冠状动脉狭窄远端;TIMI2级:造影剂可完全充盈狭窄远端,但充盈速度与正常血管相比明显减慢,超过3个心动周期;TIMI3级:前向血流充盈远端血管快速而完全,冠状动脉血流正常。

1.3.2 术后2h测定两组患者ST段抬高回落率(ST-segment resolution,STR) 分别在术前、术后2h记录12导联心电图。以ST段抬高J点后20ms为基点开始测量,计算ST段抬高总和:(1)下壁心肌梗死,计算Ⅱ、Ⅲ、aVF的ST段抬高总和;(2)前壁心肌梗死,计算Ⅰ、aVL、V1~V6的ST段抬高总和;(3)同样方法计算出所有患者术后2h的STR数值,并与术前STR比较。完全回落为术后2h STR≥70%;部分回落为30%~<70%;未回落为<30%。

1.3.3 比较主要心血管不良事件(MACE) 以住院期间及PCI术后1个月内为限:MACE包括频发心绞痛、心功能不全加重(Killip分级增加)、术后低血压、支架内急性血栓、心源性休克及死亡。

1.3.4 术后心肌酶谱及左心室舒张末径(LVEDd)、左心室射血分数(LVEF)的测定 PCI术后24~72h检测肌酸激酶同工酶(CK-MB)水平变化(化学发光酶联免疫法),术后10~15d应用M型左心室长轴法测量LVEDd、LVEF(荷兰PHILIPS HD11型彩超机)。

1.3.5 住院期间出血事件评估 (1)少量出血:鼻、牙龈出血、穿刺部位瘀斑及小血肿、肉眼血尿;(2)中量出血:血色素急性下降<50g/L、柏油样便;(3)大出血:大量鲜血便、呕血、颅内出血或血色素急性下降≥50g/L。

1.4 统计学处理 应用SPSS18.0统计软件,计量资料以表示,比较采用t检验;计数资料以百分率表示,比较采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者行急诊PCI前后TIMI血流情况比较见表1。

表1 两组患者行急诊PCI前后TIMI血流情况比较[例(%)]

由表1可见,急诊PCI术前,两组患者梗死血管TIMI血流分级比较,差异均无统计学意义(均P>0.05);行PCI治疗术后,高剂量组达到TIMI3级血流率明显高于低剂量组,差异有统计学意义(P<0.05)。

2.2 两组患者PCI术后MACE发生率、CK-MB峰值及STR比较 见表2。

表2 两组患者PCI术后MACE发生情况、CK-MB峰值及STR比较

由表2可见,低剂量组术后MACE发生率、CK-MB峰值均高于高剂量组,差异均有统计学意义(P<0.05或0.01)。患者术后2h内复查心电图,高剂量组STR高于低剂量组,差异有统计学意义(P<0.05)。

2.3 两组患者术后超声心动图结果及出血事件比较 见表3。

由表3可见,高剂量组患者LVEDd小于低剂量组,LVEF高于低剂量组,差异均有统计学意义(P<0.05)。两组出血事件比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

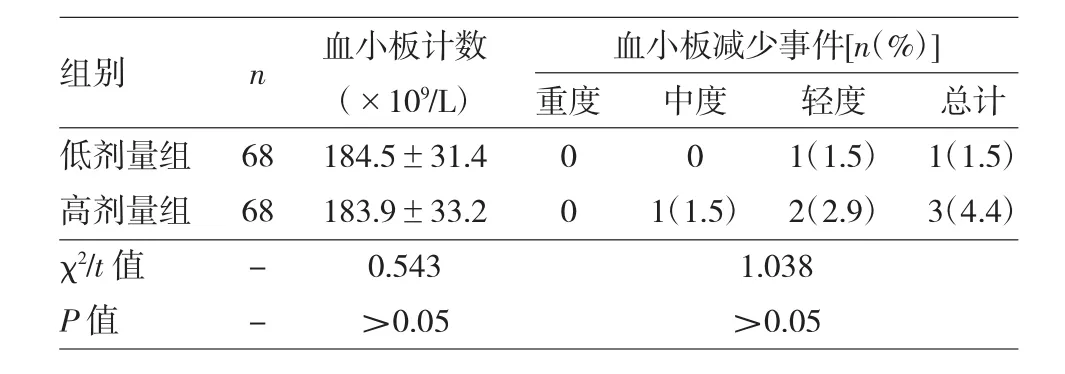

2.4 两组患者术后血小板计数比较 见表4。

由表4可见,两组患者术后血小板计数、血小板减少事件差异均无统计学意义(均P>0.05)。

3 讨论

近年来,国内外急性心肌梗死的总发病率呈现上升趋势,目前PCI仍作为首选治疗方法,可有效降低STEMI患者病死率。急诊PCI治疗能尽早、充分、持续地开放梗死相关血管,是国际公认的一种对STEMI患者最有效的血运重建方法,而早期快速地恢复心肌再灌注是救治急性心肌梗死的关键,可能有助于改善左心功能、降低患者病死率[7]。然而,PCI中可能出现冠状动脉慢血流、无复流等现象,严重影响着 PCI的疗效及患者预后[2,4]。

表3 两组患者术后超声心动图结果及出血事件比较

表4 两组患者术后血小板计数比较

盐酸替罗非班作为一种新型可逆性非肽类血小板表面糖蛋白(GP)Ⅱb/Ⅲa受体拮抗剂,通过竞争性抑制纤维蛋白原和血小板GPⅡb/Ⅲa受体的结合,静脉注射可剂抑制体外血小板聚集的最后通路,延长出血时间、抑制血栓形成,并能有效抑制缩血管物质及炎症因子的释放,早期改善微循环,进而明显降低AMI后的MACE发生率[3-4]。早期国外大规模、多中心、随机、对照临床试验[8-9]证明替罗非班能明显降低STEMI患者急诊PCI术后死亡、非致命性再梗死、靶血管血运重建(TVR),心绞痛频发等MACE的发生,然而这些研究中替罗非班主要采用术前或术中静脉给药方法,我国最新指南强调了急诊PCI术中冠状动脉内给药方法更加安全有效,说明冠状动脉内给药较静脉用药能更加增多梗死相关血管内的血药浓度,从而发挥更强的抗血小板作用,但使用剂量及给药时机目前仍存在争议。我国现有的报道中替罗非班用药剂量、途径及时机均不一致,早期多数单位急诊PCI时应用替罗非班主要以静脉注射途径为主,因顾及较大剂量药物出血不良反应,常采用10μg/kg的低剂量,近年来急诊PCI时冠状动脉内注射给药虽得到应用,但仍以10μg/kg低剂量为主,偶有15μg/kg的较大剂量,极少报道有使用25μg/kg的高剂量替罗非班[5-6]。本研究在急诊PCI术中分别于导丝通过后、球囊扩张后或支架释放后即刻冠状动脉共推注替罗非班针总量为25μg/kg,结果显示,高剂量组STEMI患者急诊PCI术后TIMI3级血流获得率高于低剂量组,差异有统计学意义,表明应用高剂量替罗非班冠状动脉内注入的方法能获得较好的冠状动脉血流灌注,可能与冠状动脉内注射为最直接的使用方法有关,且局部有较高的血药浓度,能发挥最大的药效。药理研究显示,低剂量的替罗非班并不能充分抑制血小板激活,临床效用较弱,而增加替罗非班的使用剂量(25μg/kg),可以有效增强临床效用[10]。冠状动脉内注射高剂量替罗非班的方法可使冠状动脉及微循环内的局部药物浓度迅速升高,微循环中几乎所有的GPⅡb/Ⅲa受体均能与药物处于结合状态,而不能与纤维蛋白相结合,最终减少冠状动脉微血管内的白色血栓形成,从而达到改善心肌血流灌注的效果。

我们认为,替罗非班冠状动脉内给药的时机为冠状动脉梗死血管的闭塞端刚刚开通前向血流的即刻、这样可使抗血小板药物替罗非班药物能迅速进入闭塞远端的冠状动脉血管、小分支血管及微血管局部,最大限度抑制小血管及微循环的血小板血栓,高剂量更易快速达到梗死相关动脉供血区域内局部的高浓度,达到提高药物有效性,降低全身无关反应的目的,从而改善冠状动脉微循环、有效减少慢血流或无复流发生,尽早恢复心肌再灌注,提高临床疗效。

本研究显示,高剂量替罗非班组患者的STR及LVEF均明显高于低剂量组;住院期间及术后30d内的MACE发生率明显低于低剂量组,差异均有统计学意义,因此提示高剂量替罗非班的应用可以显著改善冠状动脉血流和心肌组织灌注水平,有益于改善心功能,而低剂量替罗非班的应用则不能达到此程度,本结论与国内外的多数报道一致[6,9,11]。同时高剂量替罗非班组患者心肌梗死再发率也较低剂量组低,提示在急性心肌梗死患者中使用高剂量的替罗非班治疗可以有效降低患者PCI术后的复发率。

目前已知替罗非班的主要不良反应为血小板计数减低及出血(如牙龈出血、穿刺部位皮肤瘀斑及小血肿、颅内出血、血尿等)。本研究详细观察了不同剂量组替罗非班在行直接PCI治疗的STEMI患者中应用效果,高剂量组出血率与低剂量组比较差异无统计学意义,所有发生出血事件均为小出血事件,如牙龈出血、穿刺部位渗血需延长压迫、皮肤瘀斑及少数黑便等情况。

高剂量替罗非班组没有发生消化道大出血及脑出血等严重出血事件,少数患者出现血小板计数减少,也在停药后自行恢复,两组患者的消化道大出血、脑出血、肺出血等致命性出血事件发生率差异无统计学意义;两组累积总出血事件发生率差异也无统计学意义,因此提示高剂量替罗非班的应用并不会增加总出血事件的发生率,临床应用相对安全。当然我们认为,尽管本研究表明低剂量与高剂量应用替罗非班的应用中出血并发症差异无统计学意义,但并不能完全包揽临床全部,故个体化实施,才可保证疗效及安全性。当然本研究的样本小、也需更大规模的研究。

综上所述,冠状动脉内应用高剂量替罗非班在急性STEMI患者PCI治疗中作用效果显著,可以明显冠状动脉微循环、恢复心肌再灌注,减少冠状动脉慢血流或无复流,减轻心肌灌注对心肌细胞的损伤,改善心功能,降低并发症和不良心血管事件发生率,改善临床预后,且安全性可靠,值得临床运用推广。