多层螺旋CTA与超声造影联合在颈动脉斑块稳定性评估中的临床应用*

1.山东省滨州市第二人民医院(沾化区人民医院)超声二科

2.山东省滨州市沾化区计划生育服务站检验科 (山东 沾化 256800)

3.山东省滨州市第二人民医院(沾化区人民医院)CT-MRI室

4.山东省滨州市第二人民医院(沾化区人民医院)神经内科普通病区 (山东 沾化 256800)

5.山东省滨州医学院附属医院超声医学科 (山东 滨州 256600)

王 超1 王启荣2 李明春3王明涛4 王 霞1 周文姬1崔广和5

颈动脉粥样硬化是临床上常见的全身性疾病,主要是由于动脉壁变厚、失去弹性,颈动脉易损斑块继发血栓或破溃形成[1]。颈动脉硬化斑块是引起颈动脉狭窄的主要原因,而颈动脉粥样硬化斑块的不稳定性是引起缺血性心脑血管疾病的重要因素之一,因此,准确评估颈动脉斑块稳定性对于临床治疗有重要意义[2]。近年来随着影像学技术的发展,彩色多普勒显像、超声造影、多层螺旋手段血管成像、磁共振成像于临床上得到广泛应用[3]。多层螺旋CTA可以清晰显示斑块性质,确定狭窄程度,超声造影(CEUS)可以显示血管走行、管腔内径、管壁内-中膜厚度及血管内斑块形成[4-5]。本研究多层螺旋CTA与超声造影联合在颈动脉斑块稳定性评估中的临床应用价值,报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2017年2月至2018年5月我院收治的颈动脉斑块狭窄患者120例,先后进行颈动脉CTA、CEUS检查。其中男性75例,女性45例;年龄42-73岁,平均(56.98±5.71)岁;临床症状为头晕31例,轻度偏瘫35例,发作性眩晕29例,步态不稳15例,短暂黑朦10例。

1.2 纳入及排除标准 纳入标准:①符合全国脑血管病会议制定的诊断标准[6],确诊为颈动脉斑块狭窄患者;②经医院伦理委员会批准该项研究;③患者及家属知情并同意,自愿参与研究。排除标准:①合并心肺功能障碍;②合并下肢血管溃疡斑块;③合并下肢深静脉血栓形成;④合并夹层动脉瘤;⑤造影剂使用禁忌患者。

1.3 方法

1.3.1 颈动脉CTA检查:通过GE 64排螺旋CT扫描机,患者取仰卧位,肩部尽量下垂,扫描时嘱咐患者避免吞咽动作。通过高压注射器经肘静脉注射优维显,注射速率3.0-4.0mL/s,扫描范围由足侧向头侧扫描,从主动脉弓至颅底Wills动脉环。扫描参数包括管电压120kV、管电流120mA、探测器排列64×0.625、准直器宽度0.625mm、层厚0.9mm、层间距0.45mm。应用后处理工作站进行重建,图像重建层厚2.0mm,重建间隔2.0mm,通过横断面图像寻找病变,然后通过不同后处理重建技术结合多角度旋转、切割以显示病灶。重建方法包括最大密度投影、多平面重组、曲面重组、容积重现。

1.3.2 超声造影:使用百胜My Lab Classic彩色多普勒超声仪,探头频率为7-13MHz。患者取仰卧位,垫高患者肩部以暴露颈部,头略后仰并略偏向检查对侧,声束与血管纵径夹角<60°,通过常规彩色多普勒超声扫查颈动脉内中膜厚度以及斑块情况。将斑块处局部放大后行超声造影,造影剂采用声诺维,剂量为59mg,采用5mL生理盐水配制,经充分震荡后,经左侧肘正中静脉注射2.0mL造影剂,利用低机械指数谐波超声造影程序进行造影成像,储存动态图像2min,利用Qontraxt软件进行分析,获取斑块增强曲线,计算斑块处狭窄率。

1.3.3 病理检查:120例颈动脉狭窄患者入组本研究,手术共获得120个颈动脉斑块,每个组织块经统一病理处理。

1.4 观察指标

1.4.1 多层螺旋CTA对颈动脉斑块稳定性的评估标准[7]:①稳定性斑块:钙化斑块,表面光滑的纤维斑块,表面光滑且以钙化为主的混合型斑块;②易损斑块:软斑块(CT值≤50Hu),表面粗糙的纤维斑块,溃疡斑块及混合型斑块。

1.4.2 超声造影对颈动脉斑块稳定性的评估标准[8]:①稳定性斑块:斑块内无血流或见1-2处点状血流;②易损斑块:斑块内3处以上点状血流或1处以上条状血流。

1.4.3 病理诊断颈动脉斑块稳定性评估标准[9]:根据AHA指南,将斑块分为Ⅰ型:肉眼无阳性改变,镜下表现为少量含脂滴的泡沫细胞;Ⅱ型:镜下见大量巨噬细胞,有时有少量肥大细胞,大体标本有时可见脂质条纹;Ⅲ型:镜下有细胞外脂滴和孤立的脂池;Ⅳ型:又称粥样瘤,属于进展期早期,形成界限明显的脂质核心,而不伴有其他复杂病变,如表面缺损、斑块内出血和血栓形成等;Ⅴ型:存在大量新生纤维结缔组织,伴有脂质核心时定义为Ⅴa型、伴有脂质核心时定义为Ⅴb型、无脂核或脂质含量很少时定义为Ⅴc型;Ⅵ型:指在Ⅳ型、Ⅴ型上发展的复杂病变,伴表面溃疡定义为Ⅵa型、伴斑块内出血或血肿定义为Ⅵb型、伴血栓形成定义为Ⅵc型。稳定型斑块包括Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴa型、Ⅴb型、Ⅴc型;不稳定型斑块包括Ⅵa型、Ⅵb型、Ⅵc型。

1.5 统计学方法 本文数据采取统计学软件SPSS19.0进行处理,数据均采取双人录入EXCEl表格,计量资料以()表示,符合正态分布且方差齐时,两组间采取独立样本t检验;计数资料采取%表示,组间比较采取χ2检验;以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

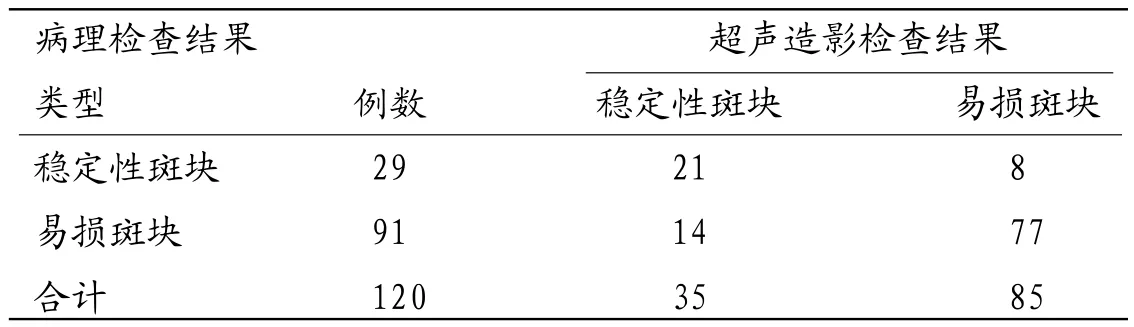

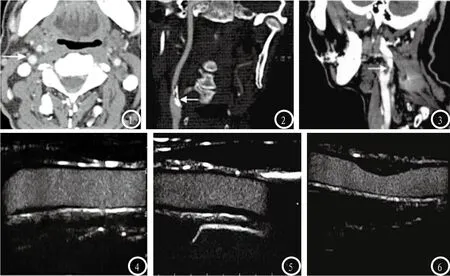

2.1 颈动脉CTA检查与病理检查结果比较 120例颈动脉斑块CTA检查中,与病理检测结果一致性准确度81.66%,灵敏度60.00%,特异度90.59%,Kappa=0.533,P<0.05,见表1。CTA检查影像结果见图1-3。

2.2 CEUS与病理检查结果比较 120例颈动脉斑块CEUS检查中,与病理检测结果一致性准确度88.33%,灵敏度72.73%,特异度94.25%,Kappa=0.70,P<0.05,见表2。超声造影检查影像结果见图4-6。

表1 颈动脉CTA检查与病理检查结果比较

表2 颈动脉超声造影检查与病理检查结果比较

表3 颈动脉CTA与CEUS联合检查与病理检查结果比较

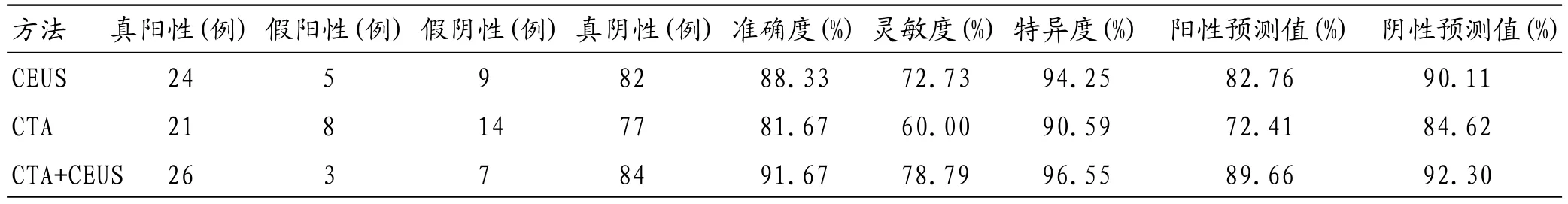

表4 CTA、CEUS以及二者联合检测诊断效能比较

图1-3为颈动脉CTA检查图,图1 颈动脉壁增厚;图2 稳定性斑块;图3 易损斑块。图4-6为颈动脉超声造影图,图4 超声造影内中膜增厚;图5 稳定性斑块:内无血流;图6 易损斑块:超过3处以上点状血流,未见条状血流。

2.3 多层螺旋CTA与CEUS联合检查与病理检查结果比较 120例颈动脉斑块CTA与CEUS联合检查中,与病理检测结果一致性准确度91.67%,灵敏度78.79%,特异度96.55%,Kappa=0.783,P<0.05,见表3。

2.4 CTA、CEUS以及二者联合检测诊断效能比较 CTA联合CEUS评估颈动脉斑块稳定性,其准确度、灵敏度、特异度、阴性预测值、阳性预测值均高于单独CTA与单独CEUS检测,见表4。

3 讨 论

颈动脉粥样硬化是缺血性脑梗死最主要的病因和危险因素,近几年研究发现脑卒中风险不仅与颈动脉狭窄程度有关,同时与斑块的易损破裂有关,斑块的形态由简单变为复杂、性质由稳定性变为不稳定性,斑块破裂形成血栓,最终将导致颅内动脉梗塞的发生[10]。据研究发现由于动脉管壁的代偿性扩张,即使斑块体积有一定程度的增加,管腔面积仍然可保持长时间不变,因此,单纯的颈动脉中度狭窄并不易导致脑缺血症状,这类斑块被称为稳定性斑块,而斑块出现破裂、出血、脱落或阻塞血管将造成脑组织缺血,这类斑块被称为不稳定斑块[11]。粥样斑块的稳定性判断,对患者预后评估具有重要提示作用,在临床上越来越受到关注。

超声造影是一种新型无创技术,可以通过准确测量狭窄,并能反映斑块性质,从而用于评估斑块的稳定性,而超声造影剂具有与红细胞类似的血液流变学特征,可用于观察组织的灌注情况,研究表明破裂斑块内微血管密度明显高于未破裂斑块,超声造影可以显示颈动脉粥样硬化斑块内的新生血管以及密度,可用于反映粥样斑块的稳定性[12]。而超声受操作手法和颈内动脉的走行位置限制,往往只能检查到颈内动脉起始段2-3cm长的范围,超出此范围往往难以探测,颈动脉分叉部位较高时,也不利于超声的检查,此外超声检查空间分辨率和对比率不高,对于斑块的轮廓、边缘形态、不均匀软斑块内部成分显示不佳,特别是对于钙化表面的斑块,由于其后方声影的影响,无法对其成分进行评估。CTA具有成像快,时间分辨率以及空间分辨率较高,能够显示血管畸形,能够分辨血管壁钙化的程度,显示范围广、能够显示从主动脉弓到Willis环之间的血管树,能够用测微计计算狭窄程度。但CTA无法提供斑块生物学信息,如斑块内新生血管及斑块炎症以及是否发生溃疡。

本研究中采用CTA与CEUS评估颈动脉斑块稳定性结果与病理诊断结果具有一致性,且超声造影较CTA更有优势,这可能与超声造影可显示斑块内新生血管情况,而CTA无法观察到斑块内新生血管情况有关,孙晓峰等[13]研究结果支持本结论。梁辉清等[14]研究发现,联合多层螺旋CTA与超声造影,以CTA螺旋扫描技术、静脉团注对比剂及计算机图像重组来获得三维重建图像不仅弥补了超声的不足,还能根据CT值的不同判断斑块的性质及特征,可增加颈动脉斑块稳定性检测准确率,本研究中通过联合多层螺旋CTA与超声造影评估颈动脉斑块稳定性发现:CTA联合CEUS评估颈动脉斑块稳定性,其准确度、灵敏度、特异度、阴性预测值、阳性预测值均高于单独CTA与单独CEUS检测,与其研究结果一致。

综上所述,多层螺旋CTA与超声造影联合在颈动脉斑块稳定性具有积极作用,可显著提高诊断准确率。