近40年来现代汉语外来词的演变※

——以《现代汉语词典》第1版所收外来词为例

陈练文

(武汉大学文学院/中国语情与社会发展研究中心,湖北 武汉 430072)

一、研究缘起及数据来源

外来词是汉语词汇中的重要组成部分,是汉语与不同语言、不同文化接触、交流的产物,对汉语的发展产生了重要的影响。自罗常培先生《语言与文化》专门列出一章论述外来词以来,关于外来词的研究一直属于汉语词汇研究中的热点,高名凯、潘允中、王力等大家都有过专书或章节进行论述。但此前关于外来词的研究热点主要集中在这几个方面:一是外来词的名称和性质问题,如关于外来词、借词、外来语等名称的使用,不少学者各有自己的主张;二是外来词的界定和分类问题,尤其是关于意译和借形的词语是否属于外来词的类别问题,学者们分歧较多。孙常叙将其分为借词和译词,张永言增加一类分为三类:音译词、仿译词、形译词,王力却认为“译词不应该算作外来语”;三是外来词的来源问题,讨论源自日语的借形词较多,如顾江萍;四是外来词的规范问题,如周有光、周定国等。

过往研究偏重于外来词从无到有的过程,近年讨论尤多的是对其产生的各种理论分析,如齐冲、党敬鹏,而对已经进入汉语词汇系统的外来词的发展演变着墨不多。本文拟就此问题,以《现代汉语词典》(以下简称《词典》)1978年第1版中收录的外来词为研究对象,考察其在之后不同版本中的存废情况,以反映这40年来已经进入现代汉语语言系统的外来词的发展趋势。

学界对外来词的界定莫衷一是,本文以史有为《汉语外来词》中的定义为基础进行材料选择,即外来词“是指在词义和外族语中某词有源流关系或相关关系的前提下,语音形式上全部或部分借自相对应的该外族语词、并在不同程度上汉语化了的汉语词;严格地说,还应具备在汉语中使用较长时期或有相当频度的条件,才能作为真正意义上落户汉语的外来词”。根据这个定义,外来词必须包括音译成分,因此大多数日语借形词和仿译词被看作是准外来词,不在我们的分析范围之内。

1978年,中国实行改革开放政策,截至目前刚好40年。这段时期内整个社会政治经济文化各方面都在快速发展,社会面貌发生了巨大的变化。这种变化同样影响到汉语语言系统,其中一般词汇的变化趋势尤其明显。《现代汉语词典》第1版出版于1978年,到2016年出版第7版,时间上和中国改革开放时期刚好同步。且《词典》由中国社会科学院语言研究所词典编辑室编写,是目前我国最权威的现代汉语词汇总典。虽然其在收录外来词时比较谨慎,数量上不能概括社会使用外来词的全貌,但由于《词典》本身的权威性和规范性,以《词典》作为外来词的语料来源是可信可行的。

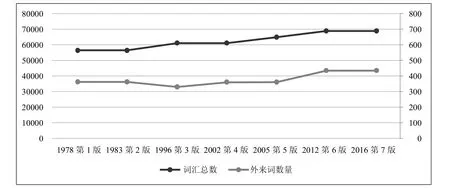

本文在统计外来词时,以在《词典》中有特殊标记的为准,即外来词一般在词语最末用方括号[],括号里注上所借的语言名称。本文据此对《现代汉语词典》1—7版所收录外来词进行统计,具体考察结果如下:

图1:《现代汉语词典》1—7版词条总数与外来词发展趋势

上图可见,外来词的数量在现代汉语词汇中保持相对稳定,除了1996年第3版外,其余变化趋势和词典总词汇量变化趋势相符。

二、《现代汉语词典》(第1版)所收外来词在之后各版本中的变化

1.总体数量变化统计

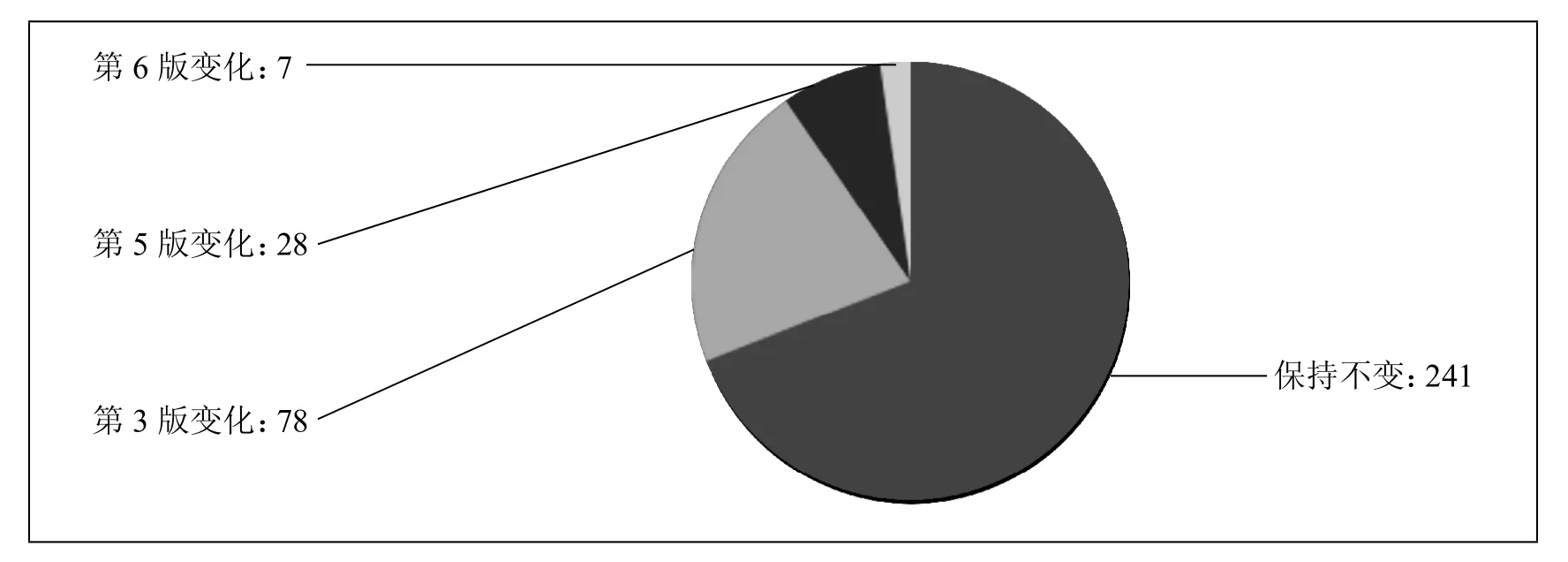

1978年,《词典》第1版正式出版,其中共收录364个外来词,只占词典总条目的10000分之65左右,此后几次修订,这个比例变化不大。我们将这364个外来词以及它们在之后6个版本中的存废情况统计如下:

图2:《现代汉语词典》第1版外来词在此后各版本中的总体变化情况

从上图可以看出,第1版的364个外来词在此后40年的发展中总体上保持了稳定,有241个词条一直保留到了第7版,只有113个发生了变化,约占总数的三分之一。发生变化的时间主要是1996年第3版和2005年第5版。其中第3版变化总数78个,占总变化数目的七成。究其原因,这和词典的修订以及社会的发展都有关系。从《词典》的编纂工作来看,1983年第2版主要是对1978年的查漏补缺,没有对词条进行大幅修改,2002年第4版出版时称为第3版的增补版,所以改动也不大。而第3版和第5版是在社会语言面貌发生了激烈变化的情况下进行的全面修订,自然对词条的改动较多。

从社会发展状况来看,自1978年改革开放一直到20世纪90年代,中国社会面貌发生了翻天覆地的变化。之前几十年,人们基本处于封闭的社会状态,现在一下子打开了国门,西方世界各种新奇的现象和观念扑面而来,整个社会的语言使用状况产生了很大的变化,反映到语言系统中,影响最大的就是一般词汇。1996年修订的《词典》第3版是对这18年来词汇发展变化情况的反映,外来词变化较大是情理之中的。2005年第四次修订,又是一个十年的阶段。在这十年中,中国继续开放,信息技术的普及和网络社会的发展进一步改变着社会精神面貌和人们的思想观念,所以这个版本的外来词变化比例仅次于1996年的第3版。

2.分类统计

本文还按照词语内容、借用类型和来源三个不同的角度,对《词典》第1版外来词中变化部分的词条进行了分类,具体数据见下列表格:

表1:《现代汉语词典》第1版外来词变化情况:按内容分析

2.1 按照内容分类

外来词从词语内容角度,可以细分出很多类别。本文将其归为五个大类,分别是医药生化、科技机械军事、日常生活、政治经济和文化艺术。

从内容来看,前两类的外来词在几次修订中变化最大,尤其是1996年第3版修订时,54条医药生化类词语发生变化,占到当次外来词修订总数的69.2%,比这类词语条目在总条目中35.7%的比例高出不少。很多表示化学成分名称的词条,如“匹拉米洞”“碘仿”“卡巴胂”等,被直接删除。也有一部分改成了人们更熟悉的词语形式,如“虎伏”原本是“滚轮”的另一种称呼,后来“滚轮”被保留下来,“虎伏”作为词条在1996版中不再收录。与此相似的还有“涡轮机”挤掉了“透平机”,“可卡因”保留而“高根”“古柯”被删掉等等。究其原因,1978版词典收录了大量医药化学类词语,如“盘尼西林”“呋喃西林”等,但这些词语专业性太强,在人们的日常生活中使用频率并不是很高,因而后来将其归入了专业术语范畴,不作为一般词汇收入词典中。从图1也可以看出,《词典》7个版本的发展趋势中,只有1996年第3版在总体词汇量上升的情况下,外来词数量还出现了下降,这和此次大量修订科技医药类词语应有直接的关系。

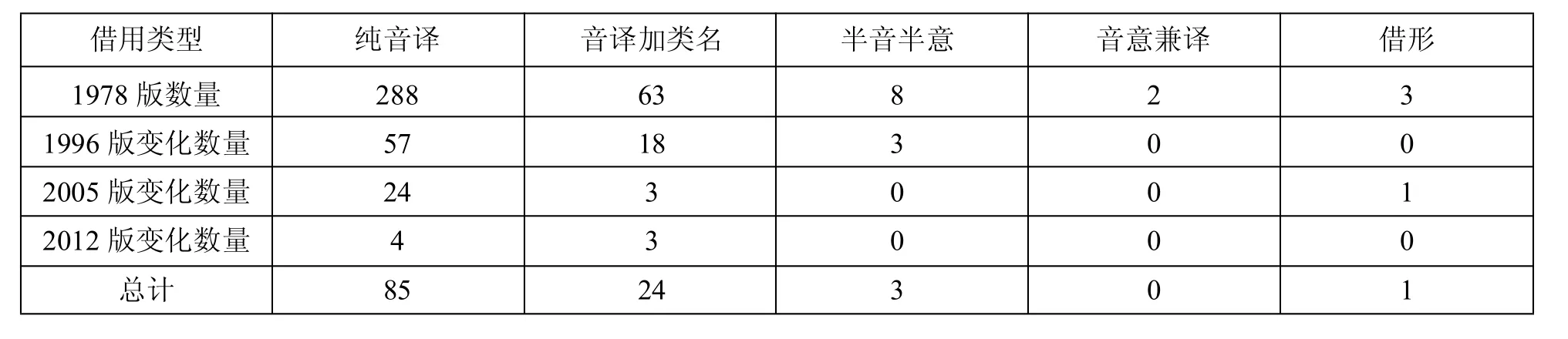

2.2 按照借用类型分类

从借用类型给外来词分类,历来是外来词研究的热点问题之一。目前学界主要的观点有一定分歧,本文参考通用的《现代汉语》教材对外来词的分类,将其分为5种不同类型进行统计,结果如下:

表2:《现代汉语词典》第1版外来词变化情况:按借用类型分析

从表中可以看出,纯音译的外来词变化最大,而且其变化结果很多是被汉语词汇系统中的复合词取代。如表示乐器名称的“梵哑铃”,现在已经被“小提琴”取代,“小提琴”是根据汉语词汇系统创造出来的复合词,与它相对应的还有“大提琴”“中提琴”“竖琴”,因而更符合汉语词汇发展的系统性,生命力强于“梵哑铃”这种纯音译外来词。“士敏士”被“水泥”所取代,“水”“泥”都是汉语原有语素,两者复合所构成的词语让人能够见词猜义,相比较而言,“士敏士”的语音、书写形式与其意义完全没有联系,因此也被取代。可见,音译的外来词,如果其意义在语言中同时还有意译方式或汉语复合词的表达方式,往往会在语言的自由竞争中处于下风。

能够保留下来的纯音译名称共203条,其中很多是化学分子式或药品名称,如吡啶、苄基、喹啉等。

2.3 按照词语来源分类

汉语中的外来词是在漫长的历史时期与外族文化交流过程中多次沉积下来的产物,各个不同时期的文化碰撞都会在这一体系中留下痕迹。因而从来源上说,现代汉语的外来词比较复杂,既有古代与西域、印度交流留下的来自梵语的词语,也有近代受到西方科技文化影响而大量引进的印欧语系词语,还有受到各少数民族语言影响而产生的借词。从统计上看,由于英语在世界范围内的强势地位,英源词还是占据汉语外来词的主体,但其变化的数量也最大,第1版中227个英源词,36%已经消失或改变了书写形式。此外,来源于蒙语中的两个词语“呼毕勒罕”“呼图克图”已在1996版中全部删除,此后版本中外来词都没有蒙语语源的词语了。而来源于梵语的外来词最稳定,36个词语中只有一个“曼荼罗”在1996版中被删除,但在之后2005年第5版时又重新收录,其余词语在词典系统中一直保持不变。梵语外来词主要是东汉末年到魏晋时期随着佛教的传入而进入汉语的,历经一千多年的发展变化,留下来的梵语外来词已经和汉语本身的词汇系统融为一体,有些词语甚至让现在的汉语使用者感觉不到其外来语言特征,因而在这40年的演变过程中变化不大。可见外来词进入一种语言的时间越久,其稳定性越强。

表3:《现代汉语词典》第1版外来词变化情况:按来源分析

3.变化类型

从外来词变化的具体情况来看,《现代汉语词典》中的外来词演变可以分为三种不同的情况:

3.1 概念消失,词条删除:67条

外来词所表达的概念在现代汉语中消失,该概念对应的词条全部删除。如:

[1]奴佛卡因:见[普鲁卡因]。[德Novokain](1978年第1版,以下若无注明与此相同)

普鲁卡因:药名,有机化合物,分子式C13H20O2N2,白色针状结晶或结晶性粉末,味苦,毒性较小,用作局部麻醉药。也叫奴佛卡因。[法procaine]

[2]乐果:一种有机磷内吸杀虫剂,黄褐色油状液体,一般加工成乳剂使用,主要用来防治蚜虫、红蜘蛛、螨类等害虫。对人畜毒性较小,可以在果树、蔬菜上使用。[英rogor]

例1中的“奴佛卡因”和“普鲁卡因”分别是德源和法源的外来词,它们所表示的药物名称在1996版中不作为一般词汇收录进词典,两个词条全部删除。

“乐果”源于英语的rogor,是一种农药,现在已经不大使用。“普特”是苏联重量单位,随着苏联的解体和我国公制单位的推行,这个概念在汉语中也逐渐消失,因而这些词条也随之消失。

3.2 概念保留、词条删除:23条

1978版收录外来词的时候,有的两个词条表示同一个概念。但在此后的语言发展过程中,其中一个词条在竞争中失败,被另一词条取代。如:

[4]苦迭打:政变的音译。[法coupd’Etat]

[5]帮浦:泵的旧称。[英pump]

[6]爱美的:业余的。[法 amateur]

例4、5、6的“苦迭打”“帮浦”“爱美的”分别是法语和英语coupd’Etat、pum、amateur的音译形式,词典中另有表示该概念的“政变”“泵”“业余”等词。当同一概念的两种不同语言表达形式同时存在时,根据语言的经济性原则,其中一种形式要么消失,要么发展出与之相区别的新意义新用法。从外来词发展情况看,这种相互竞争的一对词语中,纯音译词总是失败的一方。

3.3 概念保留、词条改变:23条

还有些外来词发生了变化,但并没有删除词条,只是在字形、读音或标记上出现了改变。这种情况往往不是因为词条所代表概念的变化引起的。如:

[7]排:一种西式点心,用面粉做成浅盘子形状的底,在上面加糊状的奶油、果酱或巧克力等而制成:苹果~[英pie]

派:一种西式的带馅儿的点心:苹果~|巧克力~。[英pie](2005年第5版)

[8]罗曼司:富有浪漫色彩的恋爱故事或惊险故事。[英romance]

罗曼史:富有浪漫色彩的恋爱故事或惊险故事,也译作罗曼司。[英romance](2005年第5版)

上述两例词语意义没有大的变化,但是词语的读音和书写形式改变了。“排”变成了“派”,“司”变成了“史”。

[9]酒吧间:<方>指西餐馆或西式旅馆中卖酒的地方。[吧,英bar]

酒吧:西餐馆或西式旅馆中卖酒的地方,也说酒吧间。[吧,英bar](1996年第3版)

[10]啤酒:用大麦加葎草或啤酒花制成的酒,有泡沫和特殊的香味,味道微苦,含酒精含量低。[啤,英 beer]

啤:指啤酒:生~|瓶~[英 beer](2012年第6版)

例9中,“酒吧间”的词条在第3版中变成了“酒吧”,原来的三音节词变成了双音节,更符合汉语词汇结构特点。例10中“啤酒”的词条保留,但其外来词标记取消,转移到了“啤”上。说明“啤”在第1版中原本是不看做一个语素,只是外来词中的音译成分,没有实际意义。但随着啤酒在生活中的普及,“啤”也渐渐和其他语言成分组合出“黑啤”“黄啤”“扎啤”等一批新词,因而2012年第6版中已经将其列为可构词的语素,外来词标记也就转移了。

三、结论

由以上统计数据,我们可以对近40年来现代汉语中外来词消失和变化的途径进行分析:

1.现代汉语中的外来词在40年间数量上总体保持稳定,但其词条在不断调整

《词典》1—7版的外来词总数量呈较稳定的上升趋势,说明汉语在保持稳定的同时,受外界语言的影响也在不断加大。第1版364个外来词从1978年到2016年约40年中,发生变化的有113个,占比达40%,反映了这40年来,尤其是20世纪90年代和21世纪初中国社会和语言面貌的不断变化。

2.汉语外来词中产生变化的词语主要是音译词

进入汉语词汇系统中的外来概念与汉语词汇系统不断融合,融合的结果有两种:融入或者消失。从《现代汉语词典》所收录的词语情况来看,反映融入的是外来词标记的消失和替代,反映消失的是外来词词条以及内容的删除。《词典》第1版中变化的外来词主要是纯音译词,可见完全音译的形式与汉语本身词汇系统不是很协调,一旦在系统内部出现别的形式的竞争者,该词条就容易被同化或代替。

3.外来词变化的社会因素与语言因素

导致《现代汉语词典》第1版中的外来词发生变化的原因主要有两个:从外部因素来看,《词典》反映的这40年正好是中国社会改革开放、社会巨变的40年,中国与世界的联系前所未有地紧密,社会变化反映到语言系统里,受到影响最大的就是一般词汇系统,外来词的使用产生如此大的变化不足为奇。从内部因素看,语言系统的演变与发展有自身的规律,汉语词汇系统是与汉语的语音语法体系相适应的,如果某一个概念出现义位的空缺,从而引入外来词,系统本身会调集其他语言要素对此义位进行补充。当符合汉语造词规则的词语产生后,音译类的外来词往往会被它取代,使得汉语词汇系统维持在内部规则的范围内,不会导致大量的词汇外来化,从而保持语言系统的稳定性。