木质生物质碳汇能力统计方法应用研究:江苏案例

杨加猛,叶佳蓉

(南京林业大学 经济管理学院,南京 210037)

2016年12月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《生态文明建设目标评价考核办法》中明确提出,生态文明建设目标评价考核在资源环境生态领域有关专项考核的基础上综合开展,采取评价和考核相结合的方式,实行年度评价、五年考核。大力发展作为在生态建设中具有首要地位、在应对气候变化中具有特殊地位的林业,正如习近平主席所论述的那样:是全面建成小康社会的重要内容,是生态文明建设的重要举措[1]。因此,科学核算森林和其他木质生物质的碳汇能力,并将其作为反映各地区资源环境生态状况的一项重要指标,对于科学考核各地区的绿色发展程度和生态文明建设水平无疑具有积极的现实意义。

木质生物质是陆地生态系统的主体和最大的碳储存库,在抵消温室气体排放、稳定大气CO2浓度方面具有重要作用[2-3]。据估计,全球植被贮存了550±100Pg(1Pg=1015g)的碳,其中约占植被面积28%的木质生物质贡献了总量的77%[4]。一些学者分别从国家、流域和省级层面,对森林植被的固碳能力及其变化等进行了研究[5-9]。但由于森林生态系统的复杂性和研究者所采用研究方法的不同,在陆地生态系统碳汇的测算结果上仍然存在着较大差别,例如测算出的美国陆地碳汇量变化介于每年0.078~1.7PgC之间,相差高达20~34倍[10]。就国内的木质生物质碳汇研究而言,目前多以生物量转换因子连续函数法对森林的碳储量进行大致估算[11-12],核算过程中采用的转换系数缺乏统一规定,通常不考虑林下部分的生物量[13],也忽略了疏林、四旁树和散生木等森林以外木质生物质的碳汇贡献[14],而这一部分木质生物质事实上对固定CO2具有重要作用。

针对省级层面木质生物质碳汇能力方面的精确核算相对缺乏的状况,本文基于国家发改委《省级温室气体清单编制指南》(下文简称《编制指南》)中确定的省级森林和其它木质生物质碳汇核算的范围、内容与方法[15],以占全国1%的国土面积,承载着全国6%人口和10%经济总量的江苏省为例,对其森林和其它木质生物质的全林生物量碳汇能力及其时空分布状况进行统计核算和分析,为我国省域层面的木质生物质碳汇能力统计提供应用参考,同时为提升案例地区的木质生物质碳汇能力和生态文明建设水平提供决策支持。

1 方法与数据

1.1 研究方法

木质生物质包括森林和其它木质生物质。其中,“森林”包括乔木林(林分)、竹林、经济林和国家特别规定的灌木林;“其它木质生物质”包括不符合森林定义的疏林、散生木和四旁树。木质生物质的碳汇变化,既包括森林生长生物量的碳吸收,也包括采伐、薪炭材采集等活立木消耗所导致的碳排放,计算方法如下:

式(1)中:△C生物量为木质生物质生物量的碳贮量变化(t碳),△C乔为乔木林(林分)生物量生长的碳吸收(t碳),△C散四疏为散生木、四旁树、疏林生物量生长的碳吸收(t碳),△C竹/经/灌为竹林(或经济林、灌木林)生物量的碳贮量变化(t碳),△C消耗为活立木消耗生物量的碳排放(t碳)。

在所核算年份,木质生物质生长的生物量碳吸收和活立木消耗的生物量碳排放,按如下方式核算:

式(2)-式(5)中,V乔为所核算年份的乔木林总蓄积量(m3),V散四疏为散生木、四旁树、疏林总蓄积量(m3),V活立木为活立木总蓄积量(m3),GR为活立木蓄积的年生长率(%),CR为活立木蓄积的年消耗率(%),为基本木材密度的全省加权平均值(t/m3),为生物量转换因子的全省加权平均值(无量纲),△A竹/经/灌为竹林(或经济林、灌木林)面积的年度变化(ha),B竹/经/灌为竹林(或经济林、灌木林)平均单位面积生物量(t/ha),0.5为IPCC推荐的生物量含碳率。

对于乔木林生物量生长的碳吸收,通过实际采样测定或文献资料,可获得各优势树种的基本木材密度(SVD)和生物量转换系数(BEF),由此计算出全省加权平均的基本木材密度()和生物量转换系数(),核算方式如下:

式(6)和式(7)中,V乔与式(2)相同,Vi为本省区市乔木林第i树种(组)蓄积量(m3),BEFi为本省区市乔木林第i树种(组)的生物量转换系数,即全林生物量与树干生物量的比值(无量纲),SVDi为本省区市乔木林第i树种(组)的基本木材密度(t/m3),i为本省区市乔木林优势树种(组)(i=1,2,3,…,n)。

1.2 数据来源

木质生物质的蓄积量、面积等活动水平数据,来源于江苏省历次森林资源连续清查资料,见表1。

江苏省木质生物质的活立木蓄积量年生长率与消耗率数据,见表2。全省加权平均的基本木材密度()和生物量转换系数(),参照《编制指南》中的江苏参考值,即江苏=0.395,江苏=1.603。竹林、经济林和灌木林的平均单位面积生物量,参考《编制指南》中的全国平均值,按全林单位面积生物量进行核算,取B竹=68.48(t/ha),B经=35.21(t/ha),B灌=17.03(t/ha)。

表1 江苏省木质生物质清查数据

表2 江苏省活立木蓄积量年生长率和消耗率

2 结果与讨论

2.1 江苏省木质生物质碳汇的动态变化

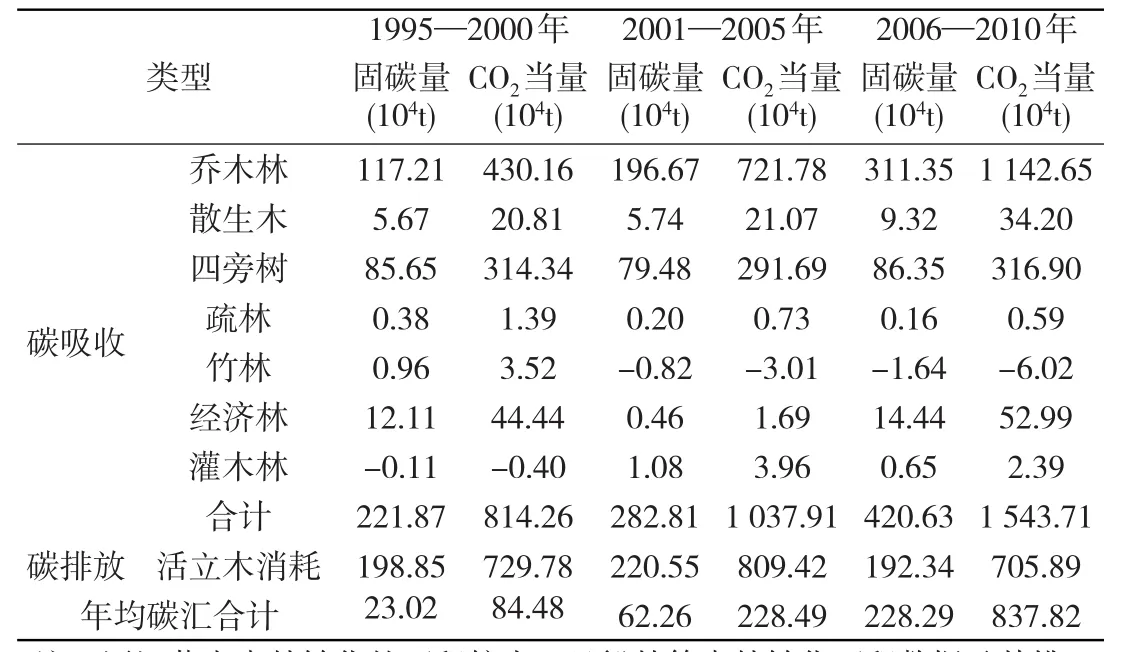

基于江苏省1995年以来的4次森林资源连续清查资料,核算出江苏省木质生物质的年均碳汇变化情况,见表3。由表3看出,在所核算的3个清查间隔期内,江苏省木质生物质的年均碳汇分别为23.02×104t C,62.26×104t C和228.29×104t C,折算成CO2e分别为84.48×104t CO2e,228.49×104t CO2e和837.82×104t CO2e,增长趋势明显。

表3 江苏省木质生物质年均碳汇变化

就每公顷森林年吸收CO2的能力而言,江苏省木质生物质在2000、2005和2010年分别达到2.05t CO2e/(ha·a)、2.95 t CO2e/(ha·a)和5.17t CO2e/(ha·a),年度平均达3.39t CO2e/(ha·a),高于郭兆迪等人[7]基于全国森林资源清查数据核算出的2.42tCO2e/(ha·a)和Pan 等人[16]2.83 t CO2e/(ha·a)的中国平均水平(未包含中国台湾、香港和澳门地区),但低于日本和欧洲的3.63 t CO2e/(ha·a)和4.81t CO2e/(ha·a)的碳汇能力。需要说明的是,本文中的森林碳汇,是基于全林单位面积生物量的核算,而郭兆迪和Pan等人核算的森林生物量碳汇能力是基于地上部分的生物量,并且没有包含疏林、四旁树和散生木等森林以外木质生物质的生物量,因此其核算结果相比较为保守。

就江苏省木质生物质碳汇快速增加的原因来看,一方面,江苏省林地和森林面积稳步增加、活立木总蓄积和森林蓄积迅速增长是导致森林碳汇显著增加的直接原因。1995年,江苏省林地面积和森林面积仅为59.26×104ha和46.24×104ha,2010年分别增加到178.70×104ha和162.10×104ha,而活立木总蓄积和森林蓄积则由1995年的3 633.57×104m3和865.77×104m3分别增加到2010年的8 461.42×104m3和6 470.0×1044m3。特别是2003年以来,江苏省实施了“绿色江苏”战略,带动了全省造林面积的显著增加。仅2003—2009年,全省植树造林总面积就达81.07×104ha,超过“绿色江苏”战略实施前30年的总和,森林覆盖率年均提高1.1%[17],由此直接推动了江苏省森林碳汇的大幅增加。

另一方面,江苏省林木年生产量一直大于消耗量,且长消差别逐步加大,这是保证江苏省木质生物质碳汇能够持续增加的主要原因。由表2可知,1995—2000年,江苏省活立木蓄积量年生长率与消耗率较为接近,分别为16.20%和15.42%,而2006—2010年则变为15.20%和7.18%,消耗率仅为生长率的47.2%。原因在于,生长方面,“绿色江苏”实施以来快速增加的造林面积中,以速生丰产的杨树为主要造林树种,且处于中幼龄期的林木增长速度较快(江苏乔木林单位面积蓄积量由1995年的39.93m3/ha增加到2010年的51.89m3/ha);与此同时,林木消耗则由于森林资源管理加强,木材价格近年有所下降导致农民采伐意愿减弱等原因而有所减少。

2.2 江苏省木质生物质碳汇的空间分布

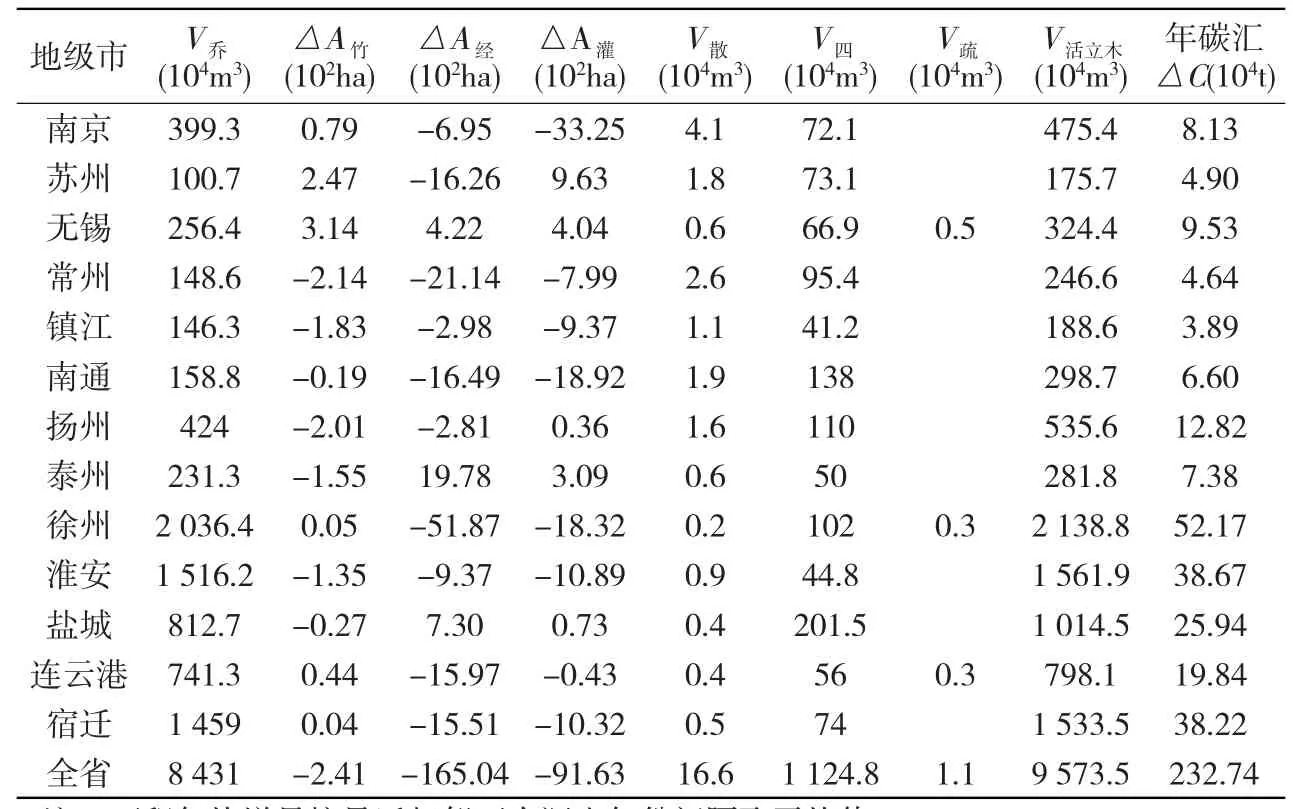

基于2010年江苏省森林资源二类调查数据[17],确定出江苏省木质生物质温室气体吸收和排放的活动水平,据此核算出江苏省木质生物质碳汇的空间分布情况(见表4)。

由表4看出,江苏省各地级市的木质生物质的碳汇能力差异较大。例如,苏北地区的徐州、淮安和宿迁的年碳汇总量分别达到52.17×104t C、38.67×104t C和38.22×104t C,盐城和连云港也达到25.94×104t C和19.84×104t C,而苏南的南京、苏州、无锡、常州和镇江5市的年森林碳汇总量仅为3.89×104t C~9.53×104t C,位于苏中地区的南通、扬州和泰州3市的年均碳汇能力介于苏北和苏南之间。

表4 江苏省木质生物质活动水平

江苏省各地级市的单位面积森林年吸收CO2情况,见图1。其中,宿迁、淮安和扬州分别以年均7.49 t CO2e/(ha·a)、7.02t CO2e/(ha·a)和 6.58 t CO2e/(ha·a)位居前三,徐州作为年碳汇总量排名首位的地级市,其单位面积森林年吸收CO2e也达到了6.01t CO2e/(ha·a),与同处苏北的盐城和连云港较为接近。无锡则以4.54t CO2e/(ha·a)的单位面积年均碳汇能力,位居苏南5市之首,其余苏南4市的年均森林碳汇能力也达到了2.47-3.19t CO2e/(ha·a),接近或达到全国的平均水平。

图1 江苏省各地级市年均单位面积木质生物质碳汇能力

3 结论与建议

①关于木质生物质的碳汇统计,政府部门和学界目前仍以森林碳储量的存量核算为主,缺少对森林及其它木质生物质碳汇能力的增量统计。我国森林清查工作一般是每隔五年进行一次,因此,建议将各省、自治区、直辖市的森林资源清查数据与我国生态文明建设目标评价考核中的五年考核期相对应,对森林和林下部分的生物量以及疏林、四旁树和散生木等森林以外木质生物质的碳汇增量进行核算,并将其作为生态文明建设目标评价考核体系中的专项统计数据,纳入各地区国民经济和社会发展规划中的资源环境约束性指标,以切实践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念,推动各地区加快生态文明和美丽中国建设的自觉性。

②就案例地区的统计结果而言,江苏省木质生物质的碳汇总量和单位面积年均碳汇能力,在过去的20a中呈现出显著的增长态势。其中,年均碳汇总量由1995—2000年间的84.48×104t CO2e/a,增加到 2006—2010年的837.82×104t CO2e/a,单位面积年均碳汇能力则由2000年的2.05t CO2e/(ha·a)增加到2010年的5.17 t CO2e/(ha·a)。这主要受益于江苏省林地和森林资源的快速增长,以及林木年生产量一直大于消耗量等方面的贡献。可以预见,继续推进“绿色江苏”建设,稳步增加和科学经营森林资源,将有助于保持江苏省木质生物质碳汇能力的持续增长。

③案例地区的空间分布上,木质生物质的碳汇能力存在显著差异。其中,苏北地区明显高于苏中和苏南地区。在13个地级市中,徐州、淮安和宿迁的年均碳汇总量位居前三,分别达到52.17×104t C/a、38.67×104t C/a和38.22×104t C/a,而排名靠后的镇江、常州和苏州仅为3.89×104t C/a、4.64×104t C/a和4.90×104t C/a,这主要与各地区的森林蓄积总量和林分结构变化有关。单位面积年均碳汇能力上,最高的宿迁达7.49t CO2e/(ha·a),而最低的镇江为2.47t CO2e/(ha·a),不过也已接近全国的平均水平,这说明江苏省的森林资源质量和经营管理能力得到了明显提高。因此,进一步推进经济发达而木质生物质碳汇能力较弱地区的林分结构优化,提高单位面积林地生产力,无疑将为提高省域温室气体排放的抵偿效应作出更大贡献。