族群记忆与文明转变:白裤瑶民俗体育文化的生态变迁

——基于广西南丹里湖“勤泽格拉”的田野调查

唐元超 ,蒋东升 ,李国冰 ,马 祥 ,田 权

20世纪中叶,美国人类学家J.H.Steward在“文化变迁论”中对“文化生态”(Culture Ecology)进行了阐释,并以此为学科基础来“描绘那些具有鲜明区域特征的独特文化形貌和模式的缘起”[1]。在历史进程中,人们始终将民族、民俗体育活动与血缘宗亲及聚落文化群体密切联系起来,使其成为各族同胞生产、生活中不可或缺的部分和民族文化中最为“生态”的代表。南丹白裤瑶因地居偏僻、环境“自然”、文化意识独特,被认定为文化原真性保持最完整的民族[2]。白裤瑶民俗体育文化十分丰富,众多项目已被认定为各级 “非遗”,“勤泽格拉”便是其中特色鲜明、影响较大的民俗体育项目之一。

白裤瑶民俗体育是白裤瑶群众宝贵的精神财富,由白裤瑶群众所缔造,为白裤瑶群众传承和使用,是与白裤瑶民族的历史起源、文明发展、群众生活、民风民俗、礼仪禁忌等息息相关的集体性、传统性、程序性、生活性体育形态。白裤瑶民俗体育文化则是融入了白裤瑶民族的体育活动中的精神与智慧表达,是白裤瑶群众“隐思”诉求的寄托,它既是一种体育文化的呈现,同时也是一种民风、民俗等生活文化的表达。基于此,研究团队小组成员于 2016年 12月、2017年 3月、2018年 8月,先后3次前往里湖瑶乡进行实地田野调查,对白裤瑶民俗体育勤泽格拉相关人员进行了小组座谈(表1)。通过对其文化源流记忆的调查与文化发展脉络的梳理,揭示白裤瑶民俗体育文化的生态变迁过程,以期更好地促进白裤瑶民俗体育文化的文明繁荣和再发展。

表1 小组座谈基本相关情况Table I Basic situation of group discussion

1 白裤瑶与白裤瑶勤泽格拉

白裤瑶自称“努朵”,是瑶族的重要支系,因族内男子身着白裤而得名,有3万多人。白裤瑶主要分布在广西南丹、拔贡和贵州荔波等地区,其中南丹里湖和八圩两个瑶乡人数最多[3]。历史上白裤瑶是一个备受压迫的少数民族,主要以“大分散,小聚居”的形式分布在深山丛林之中,过着“食尽一山移一山”的游耕生活[4]。

南丹白裤瑶胞居住的环境封闭、僻静,受外来影响较少,因此保存了较为古朴、纯真、鲜明的民族文化元素,是少数民族文化中的较为原真的存在。勤泽格拉便是其民俗体育文化中重要的符号,是白裤瑶民俗体育文化的演进过程中重要的文化载体和文明见证,对于研究白裤瑶民俗体育文化具有重要参考价值,堪称“白裤瑶文明发展的活化石”。

如今南丹里湖乡怀里村的瑶胞们,每逢节庆和重大活动依然保持进行勤泽格拉的民俗体育的习俗。勤泽格拉是白裤瑶族群俗语,因参与时人们肢体动作以效仿“猴态”为主,表演在铜鼓演奏中进行,所以又被称为“猴鼓舞”“猴棍舞”或“铜鼓舞”[5]。跳勤泽格拉时,舞者手持鼓棍,一边通过敲打鼓的各部分奏响旋律,一边利用鼓棍翩翩起舞,动作时而灵巧,时而激烈。击棍表演过程十分考究,击打位置讲究由从上到下,再由下到上的顺序;动作时而犹如猴子挠头抓脚,上蹿下跳,时而犹如田间辛苦劳作的农民。经数千年历史的沉淀,勤泽格拉这一传统民俗体育项目,已不再仅是简简单单的艺术形态,更成为白裤瑶族祭祀先祖、典庆仪式中不可替代的关键组成。砍牛丧葬仪式过程跳勤泽格拉为先人执绋,以表哀思;年街节中勤泽格拉又成了愉悦的欢庆方式。不同场景中勤泽格拉以其独特魅力表达着不同的寓意和功能。当然,不同场景下勤泽格拉的动作展现形式也是有所不同。2014年勤泽格拉正式入选国家级非物质文化遗产名录,实现了由地方性民俗体育到“国家非遗”的华丽转身。

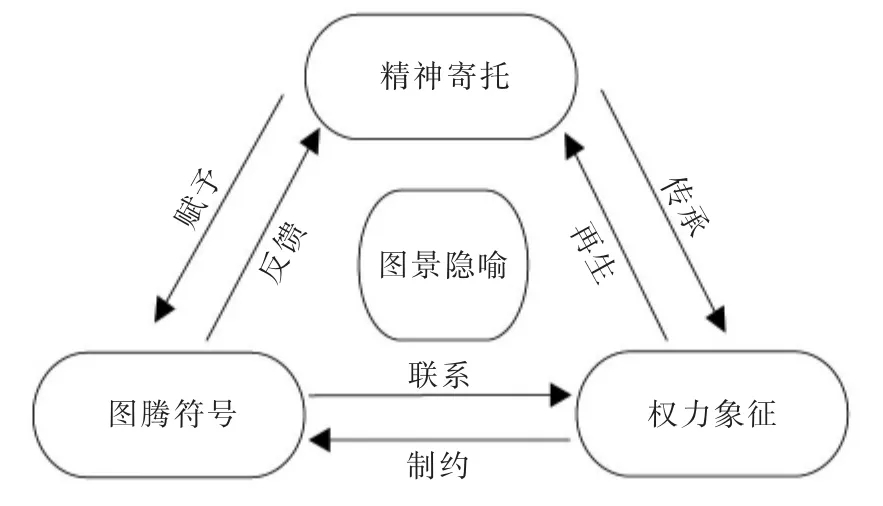

2 白裤瑶勤泽格拉民俗体育文化的源流

法国史学家Maurice Halbwachs在 《论集体记忆》中论述到,集体记忆是特定圈层中社区成员共享过往记忆的过程和结果[6]。而集体记忆的发展过程必须是要保证交往过程的存在及集体记忆的提取的延续。族群记忆是集体记忆重要的子分支,主要由身体记忆和符号记忆组成,是族群缘起及文明历程的见证。勤泽格拉作为白裤瑶族群记忆的典型代表,是白裤瑶人民在历史文明进程中创造的精神产物,其产生和发展与该民族的起源和历史发展有着千丝万缕的联系。

据瑶族创世史诗《密洛陀》记载,上古时代,天地间的分界是一面铜鼓,铜鼓的周围分布着九道守护的“影子”,而铜鼓之中则是沉睡着的“创世之主”密洛陀。密洛陀苏醒后,便开始带领九位神灵开创天地,缔造万物。在长时间的辛劳中,密洛陀终不堪重负,患了一场大病。为快速消除疾病,九神和万物为其筹办了隆重的“对和宴”,希望她能早日恢复。宴上,九神宰牛祭祖,万千生灵则一边敲打铜鼓,一边跳着“贬来舞”(也被称为伴牛舞);同时又引吭高歌、使用大皮鼓来增加气场。整个宴会气势磅礴、声势浩大。密洛陀疾病被祛除后,继续带领大家缔造万物。因缘起于宰牛祭祀、击打铜鼓、跳伴牛舞等活动,因此这项活动被称为“吃牛铜鼓舞”[7],这种称呼一直延续到20世纪50年代前,中华人民共和国成立后,人们再次回归到农耕中,耕牛也在政府的保护下被严禁随意屠宰,这种叫法也在此后的数年中逐渐被改成了“铜鼓舞”,也就是白裤瑶民口中的勤泽格拉。

密洛陀开天造物之说起源于母系氏族社会,而在此阶段,并没有铜鼓存在,瑶族也没有创立,衍生物勤泽格拉更无从谈起。而所谓的“铜鼓”“密洛陀”之说不过是青铜器出现后,后人基于此进行的神话虚构而已。尽管如此,铜鼓在我国南方的少数民族中的意义,却是举足轻重的,这不仅因为铜鼓是一种娱乐的乐器,更表现其是财富和权力的象征[8]。唐代史学家李延寿在《北史·僚传》中曾记载“僚王各有鼓角一双”[9],而“鼓角”便是我们所说的铜鼓,铜鼓文化在北魏已出现,是该时期社会的重要形态标志。《明史·刘显传》中也曾记录到“万历改元,集叙州,凡克寨六十,得诸葛铜鼓九十三”“得鼓二三,便可僭号称王”“今已矣,鼓失,则蛮运衰矣”[10]。可见,铜鼓在此时期依然扮演着重要角色,成为原始族群-国家中财富和权力的标志符号。在对怀里白裤瑶铜鼓生态村村支书黎ZJ访谈时他表述:“铜鼓是村子里各个家族中的神物,每个家族通常只能拥有一面,而铜鼓的拥有者一般为家族的领袖,深受尊重,威望极高。”显然,无论是在早期社会,还是在现代社会,勤泽格拉铜鼓在白裤瑶族群中的重要性始终非同寻常,是白裤瑶族群记忆与民族符号的典型代表。

密洛陀神话中白裤瑶人民辛勤劳作、不畏苦难,勇于斗争的文明过程,也是对白裤瑶原始生存境遇的隐喻概括。乡文化站站长黎P谈到:“勤泽格拉是一种原始生活中的重要民俗体育活动,在生产力与科技力低下的年代里,面对强大的未知世界,人们只能依靠神灵庇护,将美好生活寄希望于神灵,因此,勤泽格拉成为其中人神交互不可或缺的桥梁。”然而,从精神上存在的“隐思”诉求来看,这种长时间表达白裤瑶民众集体夙愿,一定程度上展现了白裤瑶人民早期社会的族群记忆。

而在勤泽格拉国家级非遗传承人黎FC老人访谈中,我们却得到了另一段流传于白裤瑶民间传唱的“口述”记忆,带来了另一个不同的“思考”。黎FC老人生于1964年,从小便在父辈的影响下学习勤泽格拉,亲历了20世纪60年代到新世纪以来白裤瑶勤泽格拉文化的生态变迁过程,是当前南丹里湖勤泽格拉活动的顶梁柱。

据黎FC老人讲述,白裤瑶民刚刚迁来时,此处荒无人烟,为了生存,村民只能在大石山区沟壑中开垦小块可耕种的土地。经过一年的辛勤劳作眼看就到了收获的季节,猴群却总是捷足先登。为震慑前来偷吃的“猴贼”,白裤瑶老汉便在山上击打皮鼓。刚开始起到了一定的效果,但“猴贼”适应后,就再次明目张胆起来。后来顽皮的猴子们趁老汉睡熟后,偷偷地击打皮鼓戏耍。老汉在睡梦中被鼓声吵醒,看到猴子一边在击打皮鼓,一边在手舞足蹈。老汉对猴子的动作兴趣渐浓,并开始记下猴子的动作。回到家后,便开始根据记忆进行模仿,久而久之便有了白裤瑶这风格独特的“猴棍舞”。

库尔特·萨克斯(Curt Sachs)提出,人类舞蹈的雏形来源于动物的肢体行径,是动物肢体行径“舞蹈过程”的演变结果[11]。白裤瑶作为山居族群,长期生活在深山丛林之中,当前的生态环境中已再无猴子身影,但在之前的先祖时代,这种情况不无可能,这一点从第一代传承人处得到了印证。从当前勤泽格拉的艺术形态来看,其动作表征中依然包含众多模仿猴子的肢体形态,这似乎与“猴子模仿说”有些不谋而合。这种说法在数千年的文化演进中得以流传,尽管在史料中并没有得到例证,仅以口述相传方式留存在部分白裤瑶民的记忆中,但这种缘起的说法已经较好地从“文化隐喻”的层面侧面还原了白裤瑶先祖的原真生活状态。这种“状态”不仅是族群发展、文化变迁的记忆见证,更是其精神娱乐的特殊形态展现。

显然,无论是史诗中记载的民族创立神话,还是瑶民口述记忆中的猴子模仿传说,无疑在历经长久的传唱中,都或多或少丰富了白裤瑶胞自身的文化色彩,始终展现了白裤瑶民俗体育文化与自然生态、生产活动、崇拜祭祀等之间的难舍难分。考察少数民族发展史,白裤瑶长期遭受压迫,迫于生存而迁徙,苦于无奈和艰难,只能寄愿于神灵,希望能得到庇护,拥有稳定、安逸、美好的生活。因此“万物皆有灵”的图腾崇敬与自然、鬼神相应的崇拜仪式也由此产生。而作为白裤瑶民族中的“神之大事”的勤泽格拉定是不可或缺的部分,在岁月的沉积中,这种族群记忆形态也愈加强烈。铜鼓成为神物是不可争辩的事实,而伴之以表达白裤瑶胞崇敬之情的身体语言成为重要的民俗体育文化展现形态。这一文化形态被代代相传,已成为白裤瑶民族中最为重要的族群记忆及标志符号。

图1 勤泽格拉文化源流的图景Figure 1 A whole picture of the origins of Qinzegela culture

3 白裤瑶民俗体育文化生态变迁的历史脉络

文化生态变迁是从生态视角对文化现象生存状态的客观审视和评价,主要包括自然生态变迁和社会生态变迁两层面。勤泽格拉是白裤瑶群众身体记忆的标志,也是白裤瑶族群记忆的象征。梳理勤泽格拉文化的演进过程可以洞悉其过往历程中的“文明”演变,有利于揭示白裤瑶民俗体育文化的生态变迁过程,把握其未来发展。

3.1 原始社会时期的记忆存在

图腾是原始社会中被同一族群视为先祖、守护者的标志符号,具有超自然性、超现实性等特征,是本族群与他族的区别标识[12]。《密洛陀》中描绘的白裤瑶民族图腾起源于原始社会下的神灵崇拜。勤泽格拉既是白裤瑶原始社会中图腾的凝结,同时又充当着特殊的族群记忆。原始社会中白裤瑶族群生活在洞庭湖一带的鱼米之乡,自然生态十分淳朴。然而在原始生产力与科技水平极为低下的年代,即便是鱼米之乡的人们也只能看天吃饭,可想而知,瑶民们对自然力的敬畏是多么强烈,因此,人们只能寄希望于祖先神灵的佑护,祖先神灵崇拜的宗教信仰观也由此产生。勤泽格拉便是原始社会白裤瑶祭祀神灵、先祖的重要民俗体育仪式。勤泽格拉过程庄严且隆重,据道公何YG讲述:“勤泽格拉仪式中敲击铜鼓者均为男子,铜鼓的另一侧由另一人用风桶接音配合,如此一来,鼓声可以响彻山谷;族长担任主鼓手,指挥整个过程,同时跳起勤泽格拉,通过身体语言表达着众人的寄思。”族长担任总指挥,整个过程均由男性进行,由此可见,白裤瑶族民对于勤泽格拉的敬畏尤为明显,这也使得早期的勤泽格拉仪式性、原始性、神秘性更为强烈,神话宗教色彩更为浓烈,成为白裤瑶族群记忆中最为重要的“族之大事”“神之大事”。

3.2 封建社会时期的文化延存

“社会组织”是封建社会中由血缘关系组成的主要群落存在形式,“油锅”组织是此时期白裤瑶族群所特有的“家族”形式[13]。封建社会白裤瑶长期受汉族和部分少数民族的排挤,长期处于反抗之中,迫于生计一路迁徙,直至宋朝才到达广西南丹地区的千山万壑之中[14]。在长期的颠沛流离中,“油锅”组织在族群关系的维护及民族文化的传承中发挥了重要的作用。“神物”勤泽格拉铜鼓是“油锅”组织的“凝结”,且每个“油锅”中只能拥有一面,是世代传承的宝物。每一面铜鼓都有着自己的名字,跳勤泽格拉前后都要由“油锅”的头人先对铜鼓进行祭祀仪式,“神之大事”勤泽格拉者也主要由“油锅”中地位、威望较高的头人担此大任,而不用时则由头人将其存放于土里或者家里。在封建社会中通过这样的仪式过程,一方面将以血缘为纽带的家族网络紧密相连,另一方面,民俗体育文化得以延续和发展,族群共同体得到了强化[15]。同时,白裤瑶的抗争与迁徙之路,迫使勤泽格拉文化生态环境同样发生改变,随着自然条件、生产劳作、生活方式、行为习惯、信仰意识、伦理观念的变化,勤泽格拉的文化功能也开始在族群社会维系、民族文化传习、民族文化认同等诸多方面发挥出积极的作用。

3.3 鸦片战争到民国时期的文化持续

鸦片战争后,西方入侵下国内资本主义因素迅速增长,国内经济得到了不同程度的发展。然而,身居幽僻的南丹白裤瑶却依然处于较为原始的状态。白天耕地劳作,晚上织布缝衣,始终处于自给自足的常态,作为信仰希望的勤泽格拉也仍然在白裤瑶族群中发挥着积极的作用。一方面,人们通过勤泽格拉的特殊方式,表达着对神灵佑护、祈祷丰收的寄愿;另一方面,通过肢体行径的展示,老一辈向年轻一辈传授着生产、生活的技艺和文化。当然,无论是这种生存路径、生活方式的延存,还是文化寄思的延续,都从不同层面对白裤瑶民俗体育文化的持续发展产生了一定的影响。

民国以后,国民政府加强地区统治,南丹白裤瑶地区虽然受到政府管辖,但因位置偏远,交通不便,却依然处于自耕自食的小农经济,生活十分贫困。随着国民政府对地方统治的深入,南丹白裤瑶文化生态也出现轻微改变,汉人开始进入到白裤瑶腹地,个别村民也开始尝试走出大山,开始一定的铁具及食盐等物品交换,出现了一定物资经济交流。当然,经济交流的同时区域文化间也开始呈现出一定的交融,但总体来说,无论是商品经济的交流,还是区域民族文化的交融,依然处于小范围、低程度的状态。因此,虽然此时期的民俗体育文化受到一定的外来影响,但依然保持了较好的原真性,并始终处于持续的文化传承与延续状态。

3.4 中华人民共和国初期国家权力下的文化“断裂”

中华人民共和国成立之初,党和人民政府非常尊重民族习俗,南丹白裤瑶依然保持着较好的文化纯真。勤泽格拉作为祭祀性民俗体育活动,在白裤瑶胞的社会生活之中广为流传,得到了较好的延续和发展。黎FC老人回忆,20世纪五六十年代社会环境发生极大改变,“除四旧”“文革运动”期间,国内历经了一场浩大的劫难,文化领域也被波及。大量民俗体育活动被贴上“四旧”标签,勤泽格拉也被当作“迷信”列入禁止之列,稍有不慎,便会被抓去批斗、游街。各家各户生怕因此遭受牵连,也纷纷与勤泽格拉“划清界限”,参与者也只能“金盆洗手”。近二十年中,白裤瑶地区不再举行勤泽格拉活动,勤泽格拉一度“隐姓埋名”,甚至“销声匿迹”,导致生活在此时期的近两代人对勤泽格拉并没有什么“概念”,而之前的参与者也在时过境迁中逐渐淡忘勤泽格拉。可见,此时期勤泽格拉文化一度低沉,文化处于“断裂”阶段。

3.5 改革开放以后的文化重生

改革开放后,历经波折的勤泽格拉可谓是劫后再生,随着国家对民族文化的拨乱反正和积极推进,沉寂了十几年的勤泽格拉再次登上了里湖白裤瑶村落的“舞台”。20世纪80年代以后,国内掀起文化保护热潮,政策扶持、政府推进、学术研究、经济联姻,形式层出不穷,勤泽格拉再展独特魅力。1988年,在政府的助力下勤泽格拉走出村寨,在南宁市少数民族文艺汇报演出上首次亮相,深受好评。此后数年,参演者受邀参与国内外大小演出数几十场次(表2)。随着现代社会变迁,文化繁荣,生态演进,传统文化形态的内涵和功能也随之发生改变,出现舞台化、娱乐化、生活化的新趋势,以勤泽格拉为代表的民俗体育也不例外。在喜获“重生”后,勤泽格拉同样经历着一定程度的从“传统”到“现代”、由“娱神”到“娱人”的转变,但这样的改变始终是在一定的约定俗成下进行的,因此,仍在一定程度上表现出其独有的民俗性、仪式性、历史性、地域性文化特征,延续着原有的文化习俗和文化形态,扮演着该民族独有的文化符号的族群记忆。

表2 里湖白裤瑶勤泽格拉参与文艺演出统计Table II Statistics for the number of shows of Qinzegela

3.6 新世纪以来的文化再度繁荣

2002 年勤泽格拉亮相中央文化部到南丹考察的汇报演出,神秘、独特的艺术形式得到一致赞赏,之后勤泽格拉登上中央电视台荧屏,一经播出一时蜚声海内外。凡是县里有重大的文化体育或招商活动,勤泽格拉是必备项目。从国家民间遗产保护工程的启动到非物质文化遗产名录申报工作正式开始,勤泽格拉先后入选市级、区级“非遗”名录,并于2014年成功入选国家级“非遗”名录,实现了由民俗文化向国家级“非遗”的华丽转身。2012年以后,南丹县政府积极推进民俗体育文化的传承与发展,里湖乡中心小学将勤泽格拉与校园教学活动相结合,打造民俗体育文化长廊,创办乡村少年宫,开展民族特色文化活动,将民俗体育文化充分地融入到学生的生活与课堂之中,学生对民俗体育文化的认知程度得到提升,当前学校已经成为勤泽格拉的重要传习基地。此外,在政府支持下,里湖瑶乡还成立了勤泽格拉艺术团,该团队承担着传习、展演、交流的主要职责。在新世纪以来,社会经济、文化迅速繁荣的大背景下,白裤瑶民俗体育的文化生存环境发生巨大改变,勤泽格拉取得了较大的繁荣与发展,其艺术形态和文化特征得到广泛的传播和高度认可。在收获经济效益的同时,白裤瑶胞也得到了休闲娱乐上的满足。作为一种传统民俗体育活动,勤泽格拉不仅是白裤瑶文化符号中难以割舍的“非遗财产”,更是难能可贵的“精神财富”。

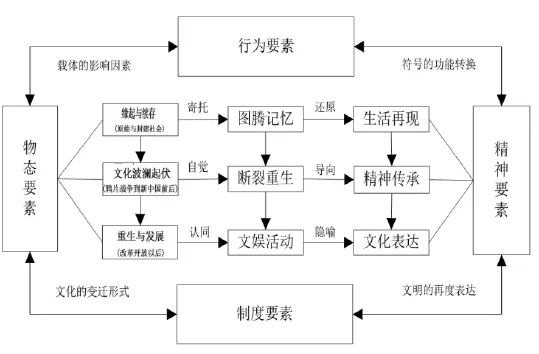

4 文明的转变:白裤瑶民俗体育文化的社会生态适应与文化功能变迁

文化始终处于动态的发展中,勤泽格拉作为一项起源于原始宗教信仰的仪式性文化活动,历经了原始社会萌芽到封建社会的颠沛流离、鸦片战争时期的生态改变、民国时期的初步交融、中华人民共和国初期的波澜起伏、新世纪后繁荣发展的生态变迁过程(图2)。虽时间长远,过程波折,但勤泽格拉依然在万变的环境中进行着积极的社会生态适应,文化功能也开始呈现出不同程度的转变。

图2 白裤瑶民俗体育文化生态变迁的历史脉络Figure 2 The historical changes of Bai Ku Yao folk-custom sports culture and ecology

4.1 从娱神祭祀仪式到文化娱人活动

勤泽格拉是白裤瑶群众身体记忆的标志,也是白裤瑶族群记忆的象征。无论是在原始氏族社会还是在帝王封建社会,勤泽格拉等民俗体育一直在白裤瑶社会中充当着人神之间沟通的桥梁,是神圣的存在。人们通过勤泽格拉等活动形态向祖先、神灵表达寄愿,达到娱乐神的目的,从而得到祖先神灵的佑护。随着社会的发展,人们的思想意识提高,对于自然界、世界万物的认知逐步增强,开始多面辩证认识原始神灵的崇拜,对其依赖性大打折扣。进入新世纪后物质、科技、文化繁荣发展,勤泽格拉的文化功能也开始从娱神向娱人转变。在对村民黎JF进行访谈时,他告诉我们:“现在不仅是仪式活动,日常中大家也会参与勤泽格拉表演,而到了过年时候,大家便会一起到街上打铜鼓,跳勤泽格拉,热热闹闹过新年;此外,人们劳作结束后,也会打打陀螺,跳跳勤泽格拉,一方面可以缓解一下农忙的辛劳,另一方面还有强身健体的功能。”在问及参加勤泽格拉相关表演活动的情况时,村民更是津津乐道地讲述着何时受邀到何地演出,何种媒体何时对勤泽格拉给予了关注,自豪之情溢于言表。正所谓“跳一跳,没烦恼”,如今的勤泽格拉活跃在白裤瑶日常活动中,丰富了人们的生活形态,调节了人们的心理,成为人们文化娱乐生活中不可或缺的部分。

4.2 从民俗文化符号到地方经济抓手

勤泽格拉作为白裤瑶人民劳作、生活、习俗、信仰的重要见证,从侧面还原了白裤瑶人民的原真生活状态,反映了人们对于美好现实生活的积极向往和追求,是白裤瑶民俗文化的重要符号。白裤瑶人民对铜鼓和民俗喜爱有加,也正是如此,也便有了俗语“瑶不离鼓”;随着文化的演进,在铜鼓活动中伴之相应的舞蹈勤泽格拉,已渗透到白裤瑶民众生活娱乐、节庆活动、宗教仪式等方方面面。

伴随千年瑶寨打开大门,迎接八方来客,外来游客被白裤瑶纯真的民俗、精致的民族服装、丰富的活动所吸引,共享绚丽、多彩的民族盛宴。勤泽格拉等民俗体育项目走入世人视野,为世人所熟知,白裤瑶民俗体育文化在得到发展的同时,又能为文化主体带来可观的经济效益。如今的白裤瑶,一方面积极引“流”入寨,提升山寨中的文旅发展;另一方面勤泽格拉等民俗体育表演也已不再仅局限于传统的村落里,逐步走出大山,迈向更为广阔的舞台。通过“引进来,走出去”双向发展思路,将白裤瑶民俗体育文化转换为有效的生产力。丰富的民俗体育文化资源,推动了白裤瑶文旅经济,有大量观看者是被勤泽格拉的“神秘”和“震撼”所吸引而来。据乡文化站站长黎P提供的相关数据显示:2009年,南丹县共接待来访游客达43.93万人次,收入达人民币1.26亿;2010年接待人数达50.22万人次;2014年旅游收入更是一路飙升,突破人民币12亿大关。勤泽格拉等民俗体育文化资源所带来的经济价值是斐然的,民俗体育活动与地方旅游相结合,成为体育产业和地方经济的新增长点。这种从民俗体育文化到经济手段的转变,使得白裤瑶民俗体育文化在得到传承和发展的同时,又给当地村民带来了可观的经济收入,达到了双赢的目的,这无疑是其适应现代社会生态的结果,也是其时代价值的重要所在。

5 结语

“生于斯,长于斯”,勤泽格拉起源于传统的白裤瑶群落空间,以族群记忆的形式存在于白裤瑶群众的崇拜之中。勤泽格拉在长期的发展过程中与诸多传统民俗体育文化一样,历经磨难,一度消沉,借改革开放东风重获新生,再登文化舞台,向世人展现其独特的文化价值与魅力。伴随“文明”流变,勤泽格拉也在社会发展中做着积极的社会生态适应,文化功能也发生了从早期宗教娱神仪式到现代文化娱人项目、民族文化展现形态到时代经济抓手的转变。民俗体育文化作为中华民族历史文化不可或缺的重要组成,即使在文化变迁的社会大背景下,依然积极发挥着自身的文化自觉,促进着文化的转变和精神的传承,在现阶段以文化自信为宗旨的国家民族文化建设中其重要性不容忽视。因此,我们有责任继续积极助推民俗体育文化的发展,使其步入更为健康的发展轨道。