沙土地有机肥替代化肥与灌溉优化在苜蓿上的耦合效应研究

侯 俊,王 帅,崔士通,王会刚,张卫峰*

(1.中国农业大学资源与环境学院,北京 100193;2.长江大学农学院,湖北 荆州 434025;3.滦南县农牧局,河北 滦南 063500)

有机肥替代化肥以及合理利用有机资源是实现中国到2020年化肥零增长目标的重要途径之一。按照养分平衡原则,满足我国农业增产的氮磷钾养分需求分别为2 100万t N、1 000万t P2O5、730万t K2O[1],随着我国畜禽养殖的快速发展和秸秆等资源的增加,有机肥资源可提供3 050万t N、1 400万t P2O5和2 950万t K2O[2],理论上有机养分可以大幅度满足农业生产的需求。然而这些养分并未被全部利用,以N为例,农户畜禽粪便中的氮仅33%还田利用[3],其余的都被人为丢弃或以环境损失的形式浪费,因此,挖掘有机养分资源潜力必须破解如何使有机养分回到农田的难题。

随着国家减肥增效行动的推动,有机肥替代化肥被认为是最有效的措施[4],但是替代比例或者说替代潜力仍不明确。谢军等[5]和徐明岗等[6]分别在玉米和双季稻上通过长期研究发现,有机肥氮替代50%化肥氮最好,均优于单纯施用化肥和有机肥。冀建华等[7]则认为30%的替代率最利于增加双季稻的产量且提高氮利用率。陈志龙等[8]报道小麦生长季25%的替代率是有机肥氮替代最佳的比例。Dawe等[9]和Ladha等[10]认为长期施肥条件下有机肥氮与化肥氮无本质差别。Seufert等[11]也通过数据整合分析的方法研究表明有机肥氮的施用在特定区域反而比化肥氮的效果更佳。

上述差异是因为有机肥中的氮大部分为有机氮,有机氮必须矿化为无机氮后才能被作物吸收利用。而矿化受温度、水分、微生物种类、自身理化性质等多因素的影响[12],条件不同则矿化能力不同。其中,水分对其矿化速度的影响较大,因此在有机肥施用过程中就必须考虑水分的因素,如灌溉、降水等。以往研究较多关注于无机氮与水分的协同作用[13-14],目前缺乏有机氮与水分综合管理最直接的证据。

本文基于在河北滦南县进行的定位试验,旨在揭示苜蓿生产中有机肥替代化肥并优化灌溉后的氮素供应规律和增产效应,以期为有机肥高效还田提供理论支撑。

1 材料与方法

1.1 研究地点概况

本研究在河北省滦南县进行,砂质土壤占总耕地面积的70%以上,随着水肥投入加大,漏水漏肥日趋严重。同时养殖业发达,据2014年县农牧局统计奶牛养殖14万头。这就需要大量苜蓿从县外购买,同时产生大量的粪便,但并没有转化为有机肥还田利用,而成为环境污染的主要来源。试验于2013年4月~2015年10月在滦南县林业局林场(N39°35′,E118°35′)进行。全年降水量和平均温度分别为658 mm和11℃,无霜期约186 d。试验期间的月平均温度与多年长期的月平均温度相似。2014和2015年部分月份的降水量与多年平均值有差异,如8月份是多年平均降水量的2~3倍(图1)。

图1 2014年、2015年及长期(1956~2013年)月平均降水量和平均气温注:虚线间部分为采用减量灌溉的时期(5月~10月)。

1.2 试验方案

试验采用2因素随机区组设计,共7个处理:

1)不施N处理(CK),常规灌溉;2)化肥N处理+常规灌溉(0%MR);3)化肥N处理+优化灌溉(0%MO);4)有机肥N替代50%化肥N+常规灌溉(50%MR);5)有机肥N替代50%化肥N+优化灌溉(50%MO);6)有机肥N替代100%化肥N+常规灌溉(100%MR);7)有机肥N替代100%化肥N+优化灌溉(100%MO)。施氮量根据土壤测试和目标产量确定,播种前所有处理的施氮量为180 kg/hm2(CK除外),施磷量为P2O5150 kg/hm2,施钾量为K2O 150 kg/hm2,均作为基肥于2014年4月20日施用;2015年3月14沟施追肥,追N量为100 kg/hm2(CK除外),追磷量为P2O590 kg/hm2,追钾量为K2O 100 kg/hm2。试验用化肥为尿素(N 46%)、过磷酸钙(P2O512%)、硫酸钾(K2O 50%)。供试土壤为潮土(中国土壤分类法),0~20 cm表层土壤的pH值为8.2,有机质7.06 g/kg、全氮0.32 g/kg、有效磷(Olsen-P)12.9 mg/kg、速效钾66.1 mg/kg、EC 6.3 mS/m。

有机肥为腐熟牛粪,含水量28.9%,其成分含量(烘干物)为有机质16.7%、N 0.452%、P2O50.46%、K2O 0.96%、Cd 0.056 mg/kg、Cr 26.7 mg/kg、Pb 6.49 mg/kg、As 2.76 mg/kg,符合畜禽粪便安全使用准则标准(NY/T 1334—2007)。

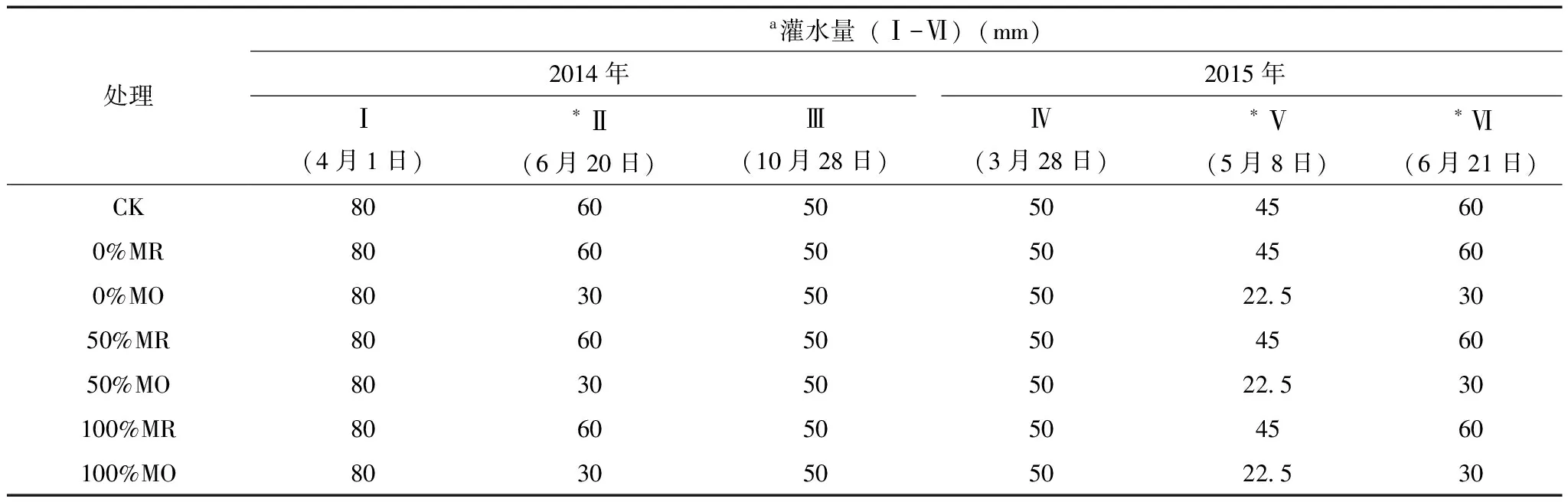

灌溉采用畦灌,分为常规灌溉处理(灌溉量参考田间水分含量确定,土壤相对含水量为65%~70%)和优化灌溉处理。优化灌溉实施方案为,在降雨量较少的月份(1月至4月、9月至12月)实行常规灌溉;而在降雨量较多的月份(5月至10月)实行减量灌溉(图1),灌溉水量为常规灌溉的50%(表1)。灌水量根据灌水流速和灌水时间控制。

表1 各灌溉处理的灌溉标准

注:aⅠ-Ⅵ表示灌水次数;*是2014~2015年间在降水量丰富的月份通过实施灌溉水减半来优化灌溉。

每个试验小区30 m2(6 m×5 m),小区起垄15 cm单独成畦,每个处理设置3次重复。种植作物苜蓿(金皇后),行距为20 cm,小区间距0.5 m,各小区相互隔开。病虫害和其他田间管理参照当地的种植习惯执行。

1.3 数据测定

为观测水分的运移状况,试验采用时域反射仪TDR(Trim-T3,德国)于播种后测定各处理土壤剖面0~180 cm的土壤水分相对含量。其观测精度≤±2.0%(vol.),测量范围0%~100%,分辨率≤0.1%,分别测定优化灌溉下(以表1中第Ⅵ次灌溉作为代表加以分析)浇水1 d后、5 d后的水分含量。

1.4 统计方法

各数据显著性分析用SAS 8.2软件,其他数据用Excel 2010统计分析并作图。

2 结果与分析

2.1 不同处理土壤耕层(0~20 cm)硝态氮含量

图2反映了4茬苜蓿在现蕾期(关键生育期)的耕层(0~20 cm)土壤硝态氮含量,与CK相比施氮处理显著提高了硝态氮含量,且施氮处理间硝态氮含量有差异(试验结果显示铵态氮无显著差异,本文不再列出数据),其中第2和第3茬最为明显(图2)。第2茬中相同灌溉下有机肥替代率越高硝态氮含量也越大,0%MR(14.32)<50%MR(18.47)≈100%MR(17.07),或0%MO(16.50)<50%MO(19.15)<100%MO(21.89)(单位,mg/kg);相同有机肥氮替代下,仅100%替代条件且优化灌溉水的硝态氮含量显著高于普通灌溉,其他无显著差异。第3茬也有相似规律。

图2 苜蓿土壤耕层(0~20 cm)硝态氮含量注:不同小写字母表示处理间差异显著(P<0.05)。

2.2 不同处理土壤剖面的硝态氮残留

由图3可知,2014年0~180 cm土层各处理的土壤硝态氮含量大部分均无显著差异;2015年收获季0~100 cm剖面各处理无显著差异(图3),但100~180 cm剖面则差异显著。两年的对比表明,第2年收获后100~180 cm土层硝态氮有显著差异。因此,以下着重对2015年收获后100~180 cm土层各处理的硝态氮含量作分析。

2015年相同灌溉下有机肥替代率越高则硝态氮含量越低(图3d~f),例如,在80~100 cm处,0%MR(3.84)>50%MR(2.65)≈100%MR(2.43)(单位,mg/kg),而且0%MR显著高于50%MR和100%MR,其他耕层(0~20 cm)也有相似规律。在相同有机肥替代率下,优化灌溉的土壤硝态氮含量小于或显著小于常规灌溉。例如,100~120 cm,0%MO(4.14)<0%MR(5.98),50%MO(2.63)<50%MR(3.03),100%MO(2.62)<100%MR(3.03)(单位,mg/kg)。

2.3 不同处理土壤含水量动态变化

图4所示灌水1 d后0~100 cm土层(根系主要分布区)土壤含水量,相同灌溉条件下不同有机肥氮替代处理的差异很小;相同有机肥氮代替率下优化灌溉水处理在大部分土层要小于或等于常规灌溉处理(图4)。而100~180 cm土层土壤含水量差异不显著。这说明在降水量丰沛的月份采取减量灌溉1 d后影响了土壤上层(0~100 cm)含水量而对下层土壤(100~180 cm)无明显影响。

图3 不同处理苜蓿收获后土壤0~180 cm 土壤剖面的 分布注:a~c为2014年收获季,d~f为2015年收获季,图中表示LSD值(5%),下同。

图4 不同处理优化灌溉下0~180 cm 土层含水量动态变化(Ⅵ次灌水)

由图4 5 d后0~100 cm土层土壤含水量可知,相同灌溉水下不同有机肥氮替代的差异不显著;相同有机肥氮替代下,优化灌溉在大部分土层的土壤含水量差异不显著(图4)。在100~180 cm土层,相同灌溉水下不同有机肥氮替代处理的含水量差异不显著;相同有机肥替代率下,优化灌溉处理显著小于普通灌溉处理土壤含水量(0%MO<0%MR、50%MO<50%MR和100%MO<100%MR)。这说明在降水量丰沛的月份采取减量灌溉造成的水分移动在5 d内仅仅影响了土壤下层(100~180 cm)而对土壤上层(0~100 cm)无显著影响。

2.4 不同处理的苜蓿产量

表2可知,有机肥氮替代化肥氮第3和第4茬对苜蓿产量有影响,但对总产量影响不显著;而灌溉水优化从第2、3和4茬对苜蓿产量有影响,且对苜蓿总产量影响显著;两者存在交互作用(从第3茬开始影响苜蓿产量)并对苜蓿总产量影响显著。常规灌溉下有机肥氮50%替代化肥氮(50%MR)处理与单独施用化肥氮(0%MR)处理差异不显著,而有机肥氮100%替代化肥氮(100%MR)处理与单独施用化肥氮(0%MR)处理相比显著提高了14.3%;优化灌溉下,有机肥氮0%(0%MO)、50%(50%MO)和100%替代(100%MO)处理三者之间产量差异不显著。这说明在常规灌溉条件下有机肥氮替代率与苜蓿总产量正相关,而在优化灌溉条件下有机肥氮替代对苜蓿产量差异的影响不显著。相同有机肥氮替代率下,0%,50%和100%氮替代条件下优化灌溉比常规灌溉分别增产22.2%、6.6%和11.6%。

表2 不同处理的苜蓿产量 (Mg/hm2)

注:同列数据后不同字母表示数据差异达5%显著水平;*、**分别表示5%和1%显著水平;NS 表示未达5%显著水平。下同。

此外,从产量的F显著检验结果可知,有机肥替代、优化灌溉和两者协同作用对1~4茬的产量影响是在第2茬以后起作用的,综上,有机肥替代仅能保产,而优化灌溉水以及互作有显著增产作用。

本研究重点监测了两个关键指标,株高和有效分枝数。图5a表明,施肥处理的株高显著高于无氮处理(CK),这说明施肥能增加苜蓿株高。4茬中第3茬最具代表性(产量高且处理间差异大),以其为典型得出如下规律:相同有机肥替代率下优化灌溉能显著增加株高,例如,0%MR(62)<0%MO(80),50%MR(60)<0%MO(70),100%MR(83)<0%MO(85)(单位,cm);而相同灌溉条件下,不同有机肥氮替代率之间无显著影响。有效分枝数的规律与株高相似(图5b)。

3 讨论

3.1 有机肥替代化肥对苜蓿生长的影响

相同灌溉条件下,有机肥氮替代化肥氮在苜蓿的总产量上差异不显著且与优化灌溉水具有交互作用。有机肥氮的替代率在苜蓿上的研究报道很少,本研究中有机肥100%替代化肥的生物固氮量与化肥相比显著增加了生物固氮但增加量很少(N 9 kg/hm2)仅占本试验两年氮肥用量(N 280 kg/hm2)的3%,因此本文没有列出数据。苜蓿关键生育期土壤耕层(0~20 cm)无机氮动态含量证明有机肥氮替代50%和100%均能满足苜蓿的无机氮供应。

图5 不同处理植株的株高和有效分枝数

本研究表明有机肥替代率越高则硝态氮的淋洗风险越小。以往研究表明有机肥氮比矿物氮更能减少土壤硝态氮的淋洗,提高氮的利用效率,其原因是有机肥的氮转化较慢不容易损失[16]。Demurtas等[17]通过对地中海气候条件下玉米-黑麦草轮作系统的研究表明,有机肥施用后淋洗到90 cm以下土层的硝态氮为42 kg/hm2,显著小于单施化肥(89 kg/hm2)和有机肥与化肥配施(94 kg/hm2),这表明在多雨地区有机肥具有减缓硝态氮淋洗的作用。本研究与上述研究结论一致。

3.2 优化灌溉对苜蓿生长的影响

本研究表明相同有机肥氮替代下,优化灌溉能够提高或显著提高苜蓿的产量。本文通过长期的降水量来确定灌溉方案,在降水量丰沛月份减量灌溉,其他月份与常规灌溉相同,并参照前人的经验考虑了灌溉量[13]和灌溉时间[16]。本研究中2014~2015年苜蓿施肥处理苜蓿产量在20.3~25.9 Mg/hm2,优化灌溉水比常规灌溉提高11.8%的苜蓿产量。在特定时间减量灌溉能够提高作物产量,其机理有两个:一是刺激作物抗逆性,减少25%和50%灌溉水量能够分别提高黄瓜产量的11%和15%[18];二是减小养分淋失,例如,影响小麦产量的只是50~100 cm土壤剖面的土壤水,而深层土壤水(200 cm)不影响产量,多余的灌溉只会使水向深层移动形成无效水还造成养分淋失[19]。

本研究中灌溉后1和5 d的土壤剖面水分含量,0~100 cm土层优化灌溉和常规灌溉之间无差异,100~180 cm有显著差异。因此,本研究的减量灌溉保证产量的机理不是提高了作物抗逆性,而是关键时期减量灌溉满足水分需求的同时减小了硝态氮的淋洗风险。

3.3 有机肥替代和优化灌溉的交互作用

本研究表明有机肥替代和优化灌溉水对苜蓿的产量具有交互作用。化肥的氮素与灌溉水耦合能够提高作物产量并且促进氮和水的利用效率[13]。然而,有机肥替代化肥后替代氮的同时也带来了碳,从而产生了新的体系,也促进了苜蓿生长。

本研究在保证足够氮用量的条件下来研究有机肥替代和优化灌溉水的作用,最终能够提高或者保证苜蓿产量。以往对于有机肥替代的研究多集中在粮食作物,例如有机肥替代化肥能够提高12.5%~13.7%的夏玉米产量[5],有机肥替代化肥的冬小麦产量与化肥相似[8]。本研究中通过种植苜蓿,有机肥替代和灌溉水优化能够在实现“粮改饲”的同时也减少化肥用量和灌溉水用量。

4 结论

本研究发现通过有机肥N(180 kg/hm2)替代化肥N以及优化灌溉(262 mm)能够提高苜蓿产量25%,两者协同作用降低了硝酸盐的淋洗风险。因此,在协调种养之间矛盾中,该养分管理技术具有大面积推广的价值。