语言分析与前语言理解

——弗雷格论专名和对象

高 松

一、专名与对象

如维特根斯坦在《哲学研究》开篇所示,传统的语言观将语词的本质理解为“命名”或“代表”一个对象。[注]参见[英]维特根斯坦:《哲学研究》,陈嘉映译,上海:上海人民出版社,2005年,第3页。因此名词(Hauptwort)就在各词类中名列首位,成了主-词(Haupt-wort)。而除了天然的名词,一切其它词类也都可以名称化,成为句子的主项(Subjekt),代表其所命名的对象。[注]在西文中,Subjekt的含义跨越了语言符号与非语言实体的界限,所以翻译为“主词”并不完全恰当。我们可以借用胡塞尔的说法将主词与对象的这种互属关系表达为“任何可能的对象=逻辑上任何可能的真述谓判断的主词”。参见胡塞尔,《纯粹现象学通论》,李幼蒸译,中国人民大学出版社,2004年,第5页。这种特殊的语言能力让逻各斯的动物们获得了无限的对象世界,却也引发了唯名论和实在论的古老争执。但无论如何,这些都是在语言的正常使用中所发生的事情,无可厚非。然而,这种传统语言观还导向了一种关于语言的流行理论,这一理论将一切非语言实体视为对象,并将名称化形式视为所有语词最原初的形式。句子被还原为名词的组合,对应于世界中各个对象的结合。[注]参见[奥]维特根斯坦:《逻辑哲学论》,霍绍甲译,北京:商务印书馆,2009年,3.21。在拥抱语言转向的分析哲学家看来,这一理论是不可取的。首先是因为它没有公正地对待各种本质不同的语言现象,如“述谓”,将它们统一简化为“命名”。其次,如果“命名”被理解为一种“代表”,那么相对于被代表的对象——无论是实在对象还是观念对象——语词本身必定只能具有第二性的地位。

作为生活在旧传统中,却开启了新传统的语言哲学家,弗雷格虽然仍坚持非语言实体相对于语言的优先性,但却坚决反对以对象为定向的语言观。他认为,除了对象之外,在非语言实体的列表中还要加入一种新成员:函数,其中对句子来说最重要的一类函数是取值为真值的函数,即概念。[注]为行文方便起见,下文多数仅出现“概念”的地方,对于更宽的范畴“函数”也适用。——笔者案。函数和概念的特征是其不饱和性,总带有一个空位,安斯康姆有个形象而有趣的比喻:概念上面有个洞。[注]G. E. M. Anscombe, An Introduction to Wittgenstein’s Tractatus, Harper Torchbooks, 1959, p. 109.对象则是饱和的,可以用它来填补概念上的那个洞。

弗雷格引入概念实体的方式素朴而直接,受制于传统的流行理论,他几乎完全模仿对象和名称(弗雷格称之为“专名”)之间的命名或代表关系来设想概念及其表达的关系。比如除了将概念的表达称为“概念词”之外,他也多次使用“概念名”这样的术语。在弗雷格那里,概念词也永远只具有相对于概念的第二性地位。然而,几乎所有的解读者都指出,弗雷格之所以能做出概念与对象的区分,完全得益于对语言表达之不同功能的分析。例如斯特劳森就认为弗雷格事实上是将语言上的区分直接反映在了非语言实体上。[注]参见[英]斯特劳森:《个体》,江怡译,北京:中国人民大学出版社,2004年,第142页。的确,如果不借助于概念词的不饱和性,我们很难想象一个有“洞”的概念实体。至于传统的对象实体,弗雷格的说法如下:

……什么叫做对象。我认为不可能有一条严格的定义,因为我们这里的东西十分简单,以至于不能对它进行逻辑分析。只能说明它是什么意思。这里只能简明地说:对象是一切不是函数的东西,因此它的表达不带有空位。[注][德]弗雷格:“函数和概念”,《弗雷格哲学论著选辑》,王路译,北京:商务印书馆,2006年,第68页。

表面上看,对象的表达式(专名)不带有空位是因为对象不是函数或概念,因而没有“洞”,但是同样,如果不借助于语言上的特征,我们根本无法设想一种有“洞”或无“洞”的实体。

语言转向的重要标志之一就在于,从语言表达现象出发来理解非语言实体。正是在此意义上,虽然弗雷格始终认为语言只有第二性的地位,甚至对之抱有敌对的态度,[注]关于弗雷格对语言的敌对态度”Gottlob Frege, Gottlob Freges Briefwechsel mit D. Hilbert, E. Husserl, B. Russell, sowie ausgewählte Einzelbriefe Freges,Felix Meiner Verlag, Hamburg 1980,pp. 41-42;以及弗雷格,“思想:一种逻辑研究”,《弗雷格哲学论著选辑》,王路译,北京:商务印书馆,2006年,第140页注释。达米特还是根据其运思实践视之为语言转向的始作俑者,尊之为分析哲学的祖父。然而,抛开语言分析上的创新,从存在论的角度看,将概念作为一类实体与对象并举的后果是什么?是限制了对象实体的范围和数目,还只是平白增加了一类被称为概念的实体?若答案是前者,并且如果可以认为“对象”更接近完全意义上的实体,那么虽然弗雷格本人绝非一个唯名论者,我们还是可以认为在他那里能够发现某种缩减实体数量的唯名论倾向。若答案是后者,那么至少对那些希望借助于语言分析重建“健全实在感”的人而言,弗雷格是一个比传统的实在论者更糟糕的实在论者。

两种答案都可以在弗雷格的文本中找到依据。就前者而言,弗雷格明确将传统的全称判断分析为含有受全称量词约束的变元的蕴涵式,从而消解了传统的通名主词以及相应的共相对象。例如,对于“马是四足动物”这个句子,弗雷格式的常规分析是将之改写为“如果一个东西是马,那么它也是四足动物”。然而,弗雷格也顺应语言中的名称化现象,允许一切概念的对象化。例如在他看来,概念词“马”既可以被名称化为“马这个种类”,也可以被名称化为“马这个概念”。前者复又产生了传统的种类对象,即共相;后者则构成了著名的克里悖论:“马这个概念是一个对象”。

本文的目的在于深入考察弗雷格的相关思想,在他关于对象的理解中找出一条通向唯名论的道路。[注]为了不至于误会本文的观点,必须再次澄清,弗雷格本人无论如何不是一个唯名论者,任何熟悉弗雷格理论的人都知道,在他看来,除了概念实体以及上文所指出的由概念词名称化而带来的对象实体之外,类、数字、专名的涵义、真值等等都是对象。为此目的,我们不能止于搜罗零散的文本证据,而是应该追随弗雷格的思路,揭示出他自己也未能清晰表述的对象理解。

我们的出发点仍然是从语言表达着手来理解弗雷格的对象,关键在于理解什么是“不带有空位”的表达,即理解弗雷格的专名。但正如达米特所言,“弗雷格从未费心对‘专名’这一范畴做过任何精确的规定”,而是“满足于让专名与其他类型的表达之间的整个区别依赖于直觉认识,仅以最为马虎的考察为向导”。[注]Dummett, Frege, Philosophy of Language, Harper & Row, Publishers, 1973, p. 54.斯鲁格则大致总结出了识别弗雷格之专名的四个标准:

(1)表达式并非以不定冠词打头。(另一方面,定冠词可能是专名的标志。)

(2)表达式不包含自由变量。

(3)表达式不能正式作为谓词而出现于句子中。(另一方面,它可能是谓词的一部分。)

(4)表达式可以出现于等号的左右两边,从而构成一句完整的句子。[注][美]斯鲁格:《弗雷格》,江怡译,北京:中国社会科学出版社,1989年,第267页。

这些标准是从对弗雷格文本的“最马虎的考察”中稍作整理而得到的,仍然相当外在,但足以为我们的深入考察充当起点。

二、专名作为单称词

上述标准中以第一条最为著名,但也最为外在。它过于依赖德语的特征。此外,即便在德语中,这一条标准也不充分,比如在“Das Pferd ist rot”(这匹马是红色的)或“Das Pferd lauft”(这匹马在跑)这类句子中,“ist rot”(是红色的)和“lauft”(在跑)并非以不定冠词打头,却绝非专名。事实上,严格而论一切概念词都并非以不定冠词打头,例如在“Das Pferd ist ein vierbeiniges Tier”(马是一种四足动物)中,真正可以毫无疑问算作概念词的是“ist ein vierbeiniges Tier”而非以定冠词打头的“ein vierbeiniges Tier”。但这一指责过于严苛了,因为弗雷格并未严格地界定概念词的形式,在不同的场合,他会分别将“ist ein vierbeinige Tier”(是一种四足动物)、“ein vierbeinige Tier”(一种四足动物)和“vierbeiniges Tier”(四足动物)看作谓词。但是为了后文讨论的需要,我们有必要在此处对术语进行较为严格的界定。我们规定,根据弗雷格的基本意图,概念词是不完整的表达式,因此在上述例句中,“lauft”、“ist rot”和“ist ein vierbeiniges Tier”才是真正的概念词,因为只有它们才能与专名“das Pferd”结合为一个完整的句子。[注]虽然弗雷格以专名和概念词取代了传统的主词、谓词和系词的区分,但是大概是出于面向传统读者的写作需要,他依然在许多场合混用概念词和谓词。一般而言,他对谓词的使用不大严格,而对概念词的使用则相对严格。此外,正如“主词”(Subjekt)一样,“谓词”(Prädikat)这一术语的使用也跨越了语言符号与非语言实体的界限,而“概念词”则只是指称或意谓(bedeuen)概念实体的语言符号。——笔者案。

然而,当弗雷格说“单数定冠词总标志一个对象,而不定冠词伴随一个概念词”[注][德]弗雷格:“论概念和对象”,《弗雷格哲学论著选辑》,王路译,北京:商务印书馆,2006年,第82页。时,他显然是专门就名词而给出这个区分标准的,因为在所有词类中,只有名词有资格成为专名。如果一个名词在句子中与不定冠词相结合,那么它就应该是概念词的组成部分。这大概没什么问题。但是定冠词总标志一个对象吗?或者说,名词与定冠词相结合是一个专名的充分必要条件吗?诸如“苏格拉底”这类本真专名(wirklicher Eigenname)[注]参见[德]弗雷格:“论意义与意谓”,《弗雷格哲学论著选辑》,王路译,北京:商务印书馆,2006年,第97页注释1。不需要定冠词即可成为专名,因此定冠词并非专名的必要条件,这的确也并非弗雷格所承诺的。那么定冠词是专名的充分条件吗?答案同样是否定的。

按照弗雷格的解释,在“Das Pferd ist ein vierbeiniges Tier”中,“Das Pferd”既可以被看作是指称“类”的专名,[注]参见[德]弗雷格:“论概念文字的科学根据”,《弗雷格哲学论著选辑》,王路译,北京:商务印书馆,2006年,第40页。也可以在另一种分析下,转化为一个概念词,即将原句分析为“Alle Pferde sind vierbeinige Tiere”(所有马都是四足动物),[注][德]弗雷格:“论概念和对象”,《弗雷格哲学论著选辑》,王路译,北京:商务印书馆,2006年,第83页。进而再分析为“Wenn etwas ein Pferd ist, so ist es ein vierbeiniges Tier”(如果某物是马,那么它是四足动物)。[注][德]弗雷格:“论概念和对象”,《弗雷格哲学论著选辑》,王路译,北京:商务印书馆,2006年,第85页。事实上,“das Pferd”只在譬如“Das Pferd ist rot”(这匹马是红色的)这种句子中才毫无歧义地指称一个作为殊相的对象,此时最好以指示代词“dies”来代替定冠词“das”。而单数定冠词往往只有和摹状谓词“滑铁卢的失败者”而非诸如“马”、“人”、“树叶”这样的种类谓词连用,构成限定摹状词时才无甚歧义地指称一个对象。

无论指示代词还是定冠词都是指称确定的单一对象的标志,这似乎是专名(nomenproprium)的应有之义。然而在弗雷格看来,反过来却不能将以不定冠词为其标志的概念词视为指称多个不确定对象的通名。因为他的概念词也具有一个确定的指称或意谓,即一个概念:

(概念词)的意谓既不是由一个对象,也不是由几个对象形成的,而是由一个概念形成的。当然对于概念现在又可以问,是一个对象,还是多个对象,还是没有任何对象处于它之下。但是概念词直接地只与概念有关。[注][德]弗雷格:“对意义和意谓的解释”,《弗雷格哲学论著选辑》,王路译,北京:商务印书馆,2006年,第128页。

但若如此,不定冠词之“不定”对于确认概念词又有何建构性的作用?

在我们看来,弗雷格的做法是让语言上的特征“不定”以一种相对间接的形式在起作用,即通过概念的中介关联至不确定的对象。但是日常语言的表达意向总是意图直接与最终的对象发生关系。因此对问题的解答仍然必须回到对象之上。如果说“四足动物”或“一个四足动物”这些表达尚可以被看作命名不确定之四足动物的通名,但带有空位的表达“( )是一个四足动物”,即严格的概念词,却绝无法被用来命名,只能说,这个表达适用于不确定的四足动物,可以用来谈论任意一个不确定的四足动物。概念词的本质功能不在于“命名”或“代表”一个确定概念,而在于“述谓”一类对象中的任意一个。

让我们回到指示代词和单数定冠词上来。上文提到,“Das Pferd ist ein vierbeiniges Tier”这个句子有两种分析方式,按照第一种分析,“das Pferd”指称马这个类;按第二种分析,这个句子的正确逻辑形式其实是:(∀x)(Wenn x ein Pferd ist, so ist x ein vierbeiniges Tier)。经此分析,这个句子所表达的其实是一个概念“马”下属于另一个概念“四足动物”。现在的问题是,这两种分析方式具有同等的地位吗?或者说,前一种解读方式最终要还原至后一种之上?这个问题涉及传统存在论关于共相的讨论。按照传统存在论的观点,共相既可以做主词,被述谓,又可以做谓词,用来述谓。问题是,共相的这两种“引入”(斯特劳森用语)方式之间是奠基关系,还是平等关系?即:共相的本质在于做主词还是做谓词?如果答案是前者,那么我们就无法在语言层面区分共相与殊相。因此,共相之为共相,如果应该由它与殊相的区别来规定,必然在于它的述谓特征。相应地,我们有理由认为,上述第二种分析要优先于第一种分析。这表明,弗雷格的对象至少倾向于成为殊相。

现在回过头来考察第一种分析,即“das Pferd”指称马这个类。我们来比较“Das Pferd ist rot”和“Das Pferd ist ein vierbeiniges Tier”中定冠词的作用。在前者中,“Das Pferd”可以被视为一个限定摹状词,其中定冠词的功能就在于,从众多可以以同一个谓词来描述的事物中选择一个,事实上,它源自指示代词。因此弗雷格说,“一个带有指示代词或定冠词的概念词常常用来表示一个单一确定的对象,因此具有一个专名的逻辑价值”。[注][德]弗雷格:“数学中的逻辑”,《弗雷格哲学论著选辑》,王路译,北京:商务印书馆,2006年,第263页。而在后者中,定冠词的作用却不是要在“Pferd”这个种类谓词所描述的此种事物中选出一个,如果一定要与第一个句子做类比,我们可以说,在后者中,“Das Peferd”是“Die Art Pferd”(马这个种类)的缩写,它在所有可以被谓词“种类”所描述的事物中选择了“马”。因此,由指示代词或定冠词所体现的专名之意义,在于指定、确认“多”中之“一”。如果定冠词可以成为专名的一种标记,那么专名的一个意义便在于单称词(singular term),虽然不必然指称传统意义上的殊相,但它总是意味着从某个集合中拣选(single out)出一个元素来。

三、殊相作为对象的模板

第二条标准,即无自变量标准的实质就是上文中弗雷格自己给出的说明:“表达不带有空位”。“不带有空位”意指完整,而最完整的表达应该是句子,因此弗雷格后来也将句子看作专名,将句子的意谓“真值”看作对象。如果普通专名也是完整的,那么就只能在一种相对独立的意义上是完整的,毕竟弗雷格说过:“实际上只有在完整的句子中词才有意义(意谓)”。[注][德]弗雷格:《算术基础》,王路译,王炳文校,北京:商务印书馆,1998年,第77页。这一“相对独立”所相对者无疑是概念词。在弗雷格看来,概念词就是在一个完整的句子中去掉专名之后所剩下来的部分。

现在的问题是,在例如“Sokrates ist ein Philosoph”(苏格拉底是一位哲学家)这一句子中,哪些部分是相对独立的,哪些则不是?较为直觉的回答是“Sokrates”(苏格拉底)和“ein Philosoph”,(一位哲学家)是相对独立的,系词“ist”(是)则是不独立的。这种直觉与关于自义(Kategorematisch)表达和合义(synkategromatisch)表达的区分一致,也与主词、谓词、系词的传统三分一致。但是根据弗雷格的分析,“Sokrates”是相对独立的专名,“ist ein Philosoph”则是不独立的概念词。我们不禁要问,这种划分,以及其它类似划分的根据是什么?

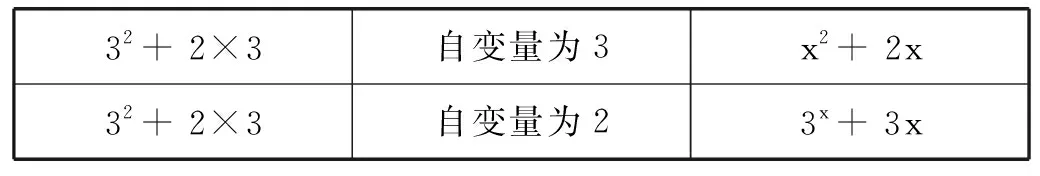

将概念当做含有自变量、取值为真值的函数,这是弗雷格从数学中借鉴而来的做法。在一个函数表达式如x2+ 2x中,当我们将数字3带入其中时,得到32+ 2×3,其值为15,当我们将4带入其中时,得到42+ 2× 4,其值为24。在上述情况中,函数与自变量很好区分。数字3和4分别是自变量所取的两个值,对应于落入概念中的对象;x2+ 2x是函数,对应于概念;而32+ 2× 3或42+ 2× 4,即15和24,则对应于对象落入概念之下后所得到的真值。但此例中函数和自变量的区分之所以一清二楚,是因为函数表达式是预先给定的。如果首先给出的是表达式32+ 2× 3,我们还能无歧义地将之分析为自变量和函数的结合吗?如下图所示,这一数学表达式至少有两种分析可行的方式:

32 + 2×3自变量为3x2 + 2x32 + 2×3自变量为23x + 3x

按照第一种分析方式,我们得到的是函数表达式x2+ 2x,其中自变量取值为3;按第二种分析方式,我们将得到函数表达式3x+ 3x,其中自变量取值为2。同理,“Sokrates ist ein Philosoph”理论上也至少有两种分析方式。

1)“ξ ist ein Philosoph”是函数(概念),其中自变量(对象)取值为“Sokrates”;

2)“Sokrates ist ξ”是函数(概念),其中自变量(对象)取值为“ein Philosoph”。

问题是,这两种分析方式都可行吗?

弗雷格的回答是否定的。在只涉及一阶概念的情况下,他只承认第一种分析方法,并认为,正确的第二种分析方式将涉及二阶概念:在“Sokrates ist ein Philosoph”中,“φ (Sokrates)”是二阶概念,它以普通的一阶概念为自变量,当“φ”取值为“ξ ist ein Philosoph”,或“ξ ist weise”时,其值为真,而取值为“ξ ist ein Pferd”时则为假。[注]Cf., Ricketts, “Concepts, Objects and the Context Principle”, in The Cambridge Companion to Frege, Cambridge: Cambridge University Press, 2010, p. 171.弗雷格以这种处理方式保住了“Sokrates”的专名地位。换言之,在弗雷格那里,“Sokrates”这类词天然是专名,而“ein Philosoph”这类词则天然与概念词有缘,它们加上系词后便成为概念词。

但如前所示,这一所谓的“天然”并不能从数学的函数观念中得出,而后者本应是弗雷格借由改造传统语义学的最重要凭据。在一个不显含自变量的数学表达式中,哪一部分被看作函数,哪一部分被看作自变量的值,完全取决于分析的方式。因此弗雷格的“概念-函数论”除了从数学中吸取养分外,一定还有其植根于前语言的理解,正是这一理解使得符号“Sokrates”只能成为专名。对弗雷格的这一理解有一个简单的解释:殊相是对象的模板,是最能被称为实体的东西。

四、专名屈折变化的非本真性

由于内容上的相关性,此处将后两个标准——非谓词标准和等式标准——一并处理。专名不能在句子中作谓词,这是典型的语言标准。正是在这个意义上,弗雷格说“der BegriffPferd”(马这个概念)不是概念词而是专名,因为这个短语显然不能做谓词,只能做主词,因而就有了著名的克里悖论:“der BegriffPferdist ein Gegenstand”(马这个概念是一个对象)。但是这条标准有一个补充说明,即专名可以成为概念词的一部分。这个补充说明几乎让诸如“Sokrates”这类传统殊相和“Philosoph”这类传统共相在争夺对象地位的竞赛中回到了同一起跑线上。

诸如“ist Sokrates”这样的词组在某种意义上也可以是概念词。弗雷格自己给出的例子是:在“der Morgenstern ist die Venus”(晨星是金星)中,虽然“die Venus”(金星)是专名,但“ist die Venus”(是金星)却可以是一个概念词,它实际上是“ist nichts anderes als die Venus”(只不过是金星)的缩写,因此表达一个只有一个对象落入其下的概念。但如此一来,我们怎样借助于这条规则区分概念词和专名呢?我们至多可以说,具有词尾变化的动词一定是概念词,它本身不必借助于系词就可以进行述谓,如在“dieses Blatt grünt”(这片叶子变绿了)中的“grünt”。但“dieses Blatt ist grün”(这片叶子是绿的)中的“ist grün”或“ist ein Philosoph”和“ist die Venus”之间有何区别?

除了将“ist die Venus”分析为“ist nichts anderes als die Venus”,弗雷格还着眼于“ist”的不同作用对“der Morgenstern ist die Venus”给出了另外一种更重要的分析。他否定了“ist grün”或“ist ein Philosoph”和“ist die Venus”之间的相似性,认为“ist”在这两种短语中具有完全不同的含义。前者是真正的系词,即句子的“纯形式词”;而后者则“如同算术中的等号,表达一个等式”。[注][德]弗雷格:“论概念与对象”,《弗雷格哲学论著选辑》,王路译,北京:商务印书馆,2006年,第81页。在“der Morgenstern ist die Venus”中,专名“die Venus”可以出现在“ist”的任意一侧,而在“dieses Blatt ist grün”或“Sokrates ist ein Philosoph”中情况则并非如此。这里所表达的就是斯鲁格的第四条标准,等式标准:当专名直接出现在“ist”的右边时,“ist”不起系词的作用,而仅仅表达等式。

如上所述,在传统哲学中,我们认为作为系词的ist是一种不完整的合义表达,而主词和谓词都是完整的。弗雷格的新语义学将系词置入概念词之中,因此我们可以认为,概念词的不完整性原本是由系词带来的,而系词的不完整性当然在于它的合义性。更进一步的分析表明,如弗雷格所说,系词是一个句子的“纯形式”部分,它不为句子提供任何质料成份,如“系词”这个名称所表示的那样,其作用在于联系各个质料部分,使它们构成一个完整的统一体。在弗雷格看来,这种使一个句子成为一个统一体的系词因素并不一定要由“ist”来体现,它也可以表现在动词词尾上,如“dieses Blatt grünt”。[注][德]弗雷格:“论概念与对象”,《弗雷格哲学论著选辑》,王路译,北京:商务印书馆,2006年,第81页。因此我们甚至可以说,在弗雷格的分析下,传统的系词其实成了概念词所携带的空位,其作用是将概念词与专名结合在一起。[注]参见拙文,“真理之争——胡塞尔与弗雷格论‘真’”,载于《哲学研究》,2013年第5期,第76页。

在一篇针对马尔梯的一篇书评中,胡塞尔也表达了相似的观点:只可惜没有“是-因素”也就没有统一,即便在单纯表象中也没有。“这个红的圆的”(Dies rot rund)并非一个思想,恐怕我们必须说:“这个红的圆形之物”(Dies rote Runde),此时,我们在形容词词尾中拥有“是-思想”(Seinsgedanken)。[注][德]胡塞尔:《文章与书评》,高松译,北京:商务印书馆,2018年,第291页。

胡塞尔比弗雷格更进一步,不仅认为句子中必须有所谓的“是-因素”,并且一个完整的表象中也必须有此因素。“Dies rot rund”只是一串单词的排列,只有“Dies rote Runde”才构成一个完整的思想。此处值得注意的是,在“Dies rote Runde”这个专名中,“rote Runde”所具有的词尾已经以一种隐含的方式具有了为整个名词短语带来统一性的“是-因素”。我们可以将这个专名展开为一个句子,明确释放出其中的“是-因素”:“Dies Runde ist rot”(这个圆形之物是红的)。从这个角度看,作为摹状词的专名无非是句子的隐缩。

现在让我们回到弗雷格。将“dieses Blatt ist grün”与“dieses Blatt grünt”作对比,我们会发现,这两个句子中,主词 “dieses Blatt”是完全一样的,不同之处在于谓词“ist grün”和“grünt”。这种比较似乎证成了,“ist”在本质上要与“grün”而非“dieses Blatt”相结合,并且可以与“grün”算作一个部分,没有必要单独列出来。例如在“grünt”中,系词部分就以隐含的形式出现于词尾中。据此,我们试着给出一种区分专名和概念词的新语法标准:在构成一系列质料相同的完整断定句时,有些部分可以保持不变,而其它部分则经历屈折变化,以迎合这些部分,共同结合为一个具有统一性的句子。前一部分便是专名,后一部分则是概念词。

从专名的角度看,这个新的标准或许可以暂时被称为无屈折变化标准。它至少对描述性谓词有效,因为通常被用作描述性谓词的形容词和动词是有屈折变化的。在某种意义上,它也对种类谓词如“Pferd”有效。例如,如果我们给出三个质料“赤兔”、“的卢”和“马”,那么至少可以构成两个质料部分相同的断定句:1、Chitu ist ein Pferd und Dilu ist ein Pferd;2、Chitu und Dilu sind Pferde。其中,Pferd经历了单复数的变化。

这一标准有一个可能的反对意见。在德语中,本真专名在充当句子之专名时固然不存在屈折变化,但是作为限定摹状词的专名也会有格位的变化。比如在句子“Brutus tötete den römischen Konsul”(布鲁图斯杀了罗马议员)中,按照弗雷格的标准分析,这个句子由两个专名“Brutus”和“der römische Konsul”与一个二元概念词“töten”所构成,其中以限定摹状词形式出现的专名“der römische Konsul”显然经历了屈折变化,以使整个句子可以组成一个统一的整体。因此,无屈折变化并不能被视为确认句子之专名的标准。

对此反对意见的第一性回应是:名词的变格是德语的特例,在英语以及在中文中都不存在这一现象。但这个回应似乎并不十分有力,因为无屈折变化本身就是一种依赖于语言现象的标准。如果在某种语言中出现了其它语言中不存在的现象,只能说明这种语言更精确地体现了某种属于语言之本质的因素,而在其它语言中,这种因素被掩盖起来或表现为其它形式。例如,德语中的变格在英语或其它语言中是通过语序来体现的。因此,在这些语言中,专名仍然要通过语序的排列来体现完整的意义,如在英语中,“Brutus killed the Roman consul”和“The Roman consul killed Brutus”的意义是完全不同的,而在“Brutus The Roman consul killed” 中,即使屈折变化都存在,这个排列依然算不上一个完整的句子。但如果我们将名词的变格视为语序的一种变异,那么即便本真专名也并不能避免以语序的方式所呈现的屈折变化。事实上在像俄语这样语序相对自由的斯拉夫语系中,甚至连人名这样的本真专名也是有变格的。因此,无屈折变化标准似乎彻底失败了。

然而,将名词的变格还原为语序的做法还允许另外一种解读:如果使一个句子得以完整的因素也必须包含词语的排列顺序,那么我们可以将语序也让概念词来携带。比如,对于“killed”,完整的概念词表达式应该是“( ) killed ( )”,它指称一个有序二元概念。这样,无论往括号里填入两个什么样的专名,都会构成一个意义完整的句子;而如果交换两个专名的位置,则将产生意义不同的句子。因此,如果将名词变格还原为语序,并将之归于概念词,那么我们就仍然可以在某种程度上坚持专名的无屈折变化标准。显然,这一标准并非一个语言现象上的真实标记,它所反映的毋宁是专名屈折变化的非本真性:专名的屈折变化实质上反应的是概念词空位的顺序性。

让我们回到“der Morgenstern ist die Venus”这个句子上来。此处“ist”的确不是传统意义上的系词,而是一个类似于“killed”的关系词,即带有两个空位的概念词,它本身作为质料的一部分构成了对无序的相等关系的表达:“( ) ist ( )”,此时它的前后只能填入专名。

专名屈折变化之非本真性的意义在于殊相相对于语言的独立性:虽然我们对语言的不同使用方式创造了各种不同的对象,然而在某种意义上,殊相可以被视为语言不得不原封不动地接纳的前语言“自在客体”,而作为其语言上的对应物,本真专名在充当句子之专名时在很多语言中都不经历变化。

五、弗雷格的唯名论倾向

总结一下以上三节的结论:第2节中的定冠词标准意味着弗雷格的专名是单称词,至少倾向于指称殊相。第3节中的无自变量标准则必须要以关于对象的一种前语言理解为前提,即殊相是对象的模板。在第4节中,非谓词标准和等式标准被解读为专名屈折变化的非本真性。相对于概念词而言,专名独立于语言上的变化,其意义在于殊相相对于语言的独立性。所有这一切都表明,弗雷格在何为对象的问题上有一种唯名论的倾向,并且语言上的标准最终必须依赖于前语言的理解才能完全澄清。

然而我们必须再次强调,弗雷格毕竟不是一个唯名论者。在大多数情况下,他会迁就纯语言的标准,将一切词类的名词化形式视为对象之表达。例如对于两个真值相同的句子,“Sokrates ist weise”(苏格拉底是聪明的)和“Die Weisheit ist eine Eigenschaft des Sokrates”(聪明是苏格拉底的特征之一),他虽然会毫不犹豫地将第一个句子中的“ist weise”分析为概念词,但是对于第二个句子中的“die Weisheit”,他大概会根据定冠词标准视之为一个专名,它所指称的对象落入概念词“ist eine Eigenschaft des Sokrates”所指称的概念之下。

现在的问题是,我们能否按照上文的分析,顺着弗雷格思想中的唯名论倾向再向前一步,消除由“die Weisheit”这类名称化形式所带来的抽象对象呢。在第2节中,我们看到了共相的述谓本性,在第3节中,我们看到了弗雷格如何越过语言形式直接依据前语言的理解将“Sokrates”指定为对象。在第4节中,我们看到专名应该如何独立于语言上的变化。这些考察为我们带来了一种分析的可能性:在“Die Weisheit ist eine Eigenschaft des Sokrates”这个句子中,我们可以仍然将“Sokrates”看作专名,而把“Die Weisheit ist eine Eigenschaft des ( )”看作概念词,而这一概念词不过就是“( ) ist weise”的一种迂回表达。[注]参见[英]斯特劳森:《个体》,同上所述,第124页。在此,我们以对殊相和共相的前语言理解来指导语言分析:我们认定苏格拉底是对象,因而总可以在一个句子中认出它的专名来,并以此为参照分析整个句子。而在“Das Pferd ist ein vierbeiniges Tier”这种不包含殊相表达的句子中,我们就应该将之分析为最终以约束变量的形式包含殊相因素的句子:(∀x)(Wenn x ein Pferd ist, so ist x ein vierbeiniges Tier)。

殊相是对象的模板,这是我们关于对象的前语言理解。从此前语言理解进入对句子的分析是可取的。但是进一步的追问是,这种前语言理解的根据在何处?要回答此问题,我们需要回溯到弗雷格所提出的语境原则,“必须在句子的语境中研究语词的意谓,而不是个别地询问语词的意谓”。[注][德]弗雷格:《算术基础》,王路译,王炳文校,北京:商务印书馆,1998年,第9页。

既然我们通过对对象的前语言理解在一个句子中定位专名,那么这种能力一定与确定此句子之真值的方式有关。对“Die Weisheit ist eine Eigenschaft des Sokrates”这句话的恰当分析为何是“Sokrates ist weise”?维特根斯坦对句子真值的解释或许可以为我们指出回答的方向:“理解一个句子意味着知道若句子为真事情该是怎样的”。[注][奥]维特根斯坦:《逻辑哲学论》,霍绍甲译,北京:商务印书馆,2009年,4.024。对一个句子的恰当分析应该是有助于理解的分析,进而,恰当的分析应该是有助于我们检验此句子之真假的分析。要想知道“聪明是苏格拉底的特征之一”这个句子是否为真,我们不应去寻找抽象对象“聪明”,看它是不是属于苏格拉底的特征,而是应该去看看苏格拉底是否聪明。而对于“马是四足动物”这句话,理论上正确的检验方式则应该是观察每一匹正常的马,看看它们是否都有四条腿。在诸如此类的检验中,被检验者必然是可以被感性直观的东西,即处于特定时空中的一个个殊相,故句子之真值条件的确定方式决定了殊相是对象的模板。

对弗雷格的这种解释将我们引向后来的逻辑实证主义,而这的确也是分析哲学的一条必经之路。

——论胡好对逻辑谓词的误读