河曲引黄灌溉工程4#隧洞地质问题探讨

张国强

(忻州市水利勘测设计院 山西忻州 034000)

1 工程概况

河曲引黄灌溉工程是一项保障民生、惠民利民的重点水利工程。工程建设任务以农业灌溉为主,兼顾工业供水。工程建设规模:设计灌溉面积0.68万hm2(改善 0.28万 hm2,新增 0.4万 hm2),年工业供水1 500万m3,设计引水流量7.4 m3/s。引水线路干线总长33.96 km,包括隧洞、暗涵、渡槽、输水管线等建筑物。其中4#隧洞为城门洞型无压隧洞,净宽2.0 m,净高2.2 m,纵坡1/1 000,全长1 160 m,是实现引黄灌溉工程龙口取水口通水至县城12.938 km长度线路的关键节点。

2 地质条件分析

隧洞地处祁吕贺兰山字型构造东翼前弧,华北地台之山西台背斜与鄂尔多斯台向斜的过渡带、相对稳定区。地质构造变动微弱、构造形迹有小型褶皱和断裂构造等。加里东造山运动影响整个华北区域地壳垂直整体隆起,致使本区缺失奥陶系上统-石炭系下统的地层,后又经历多次间隙性垂直升降运动,当进入燕山运动以后,构成东西构造有别,河谷下切侵蚀与堆积交替完成,黄河河流阶地发育。调查分析河曲县历史上地震情况,未发生过较大破坏性地震,考虑周边地震影响,本区地震基本烈度Ⅵ度。本区地震动峰值加速度为0.05 g,地震反应谱特征周期为0.45 s。

隧洞所在地貌单元为黄河Ⅳ级基座式阶地,阶地表面黄土覆盖,黄土厚度约7~15 m,以粗粉粒为主,上部风积,下部水成。黄土下伏冲洪积砂卵石层,为黄河古道。形成时代相当于Q3期,砂卵石层与上覆黄土层组成二元结构。下伏二叠系砂岩、页岩、泥岩地层。

4#隧洞分布在桩号8+100~9+260 m段,洞长1 160 m,采用测绘、试验、钻探、坑槽探和物探等多种分析研究手段,对其工程地质条件进行了逐段分析。

2.1 隧洞进口

隧洞进口位于楼子营乡以西,赵家口村南小山坡前,山坡自然边坡约50°。地层岩性为二叠系上统石千峰组(P2sh),为泥质粉砂岩等,全风化—强风化,全风化厚度4.2 m左右,强风化12 m左右,岩体较完整。

隧洞进口段地质构造简单,地层呈单斜状,产状平缓,走向NW356°,倾角12°。节理裂隙不甚发育。按水利水电工程围岩分类,属围岩稳定性较差,岩石属弱风化,结构面组合基本稳定,仅局部有不稳定组合。无地下水活动,仅雨季有渗水,但时间短。成形稍差,故围岩稳定划归Ⅲ类围岩。

2.2 隧洞出口

隧洞出口位于纸房沟中下部,距沟口直线距离约800 m左右。沟谷地形呈V字形发育,沟谷底宽约50 m左右,沟两岸地形不对称,阳坡较陡立,阴坡较缓,出口底高程在沟底以下大于2 m位置,沟底有地表水,清水流量小于10 L/S。沟底松散层厚度约5 m左右,为第四系全新统洪积砂卵石及大孤石、漂石,砂卵石分选差,但磨圆度好,主要是砂卵石由黄河古道堆积层提供,搬运距离远,夹泥质,透水性中等,地下水主要为孔隙潜水。地下水水位埋深小,主要向基岩渗漏和下游排泄。主要地层岩性为二叠系上统石千峰组(P2sh)紫红色泥岩,洞顶为浅红色、粉红色细砂岩、泥岩,强风化,厚度小于10 m,泥岩为软岩,砂岩比较坚硬,岩体结构为薄层状结构。出口地形自然边坡近于直立,节理裂隙较发育,岩石破碎,岩层平缓,倾向小于12°。按围岩工程地质分类,应归Ⅳ类。

2.3 隧洞洞身

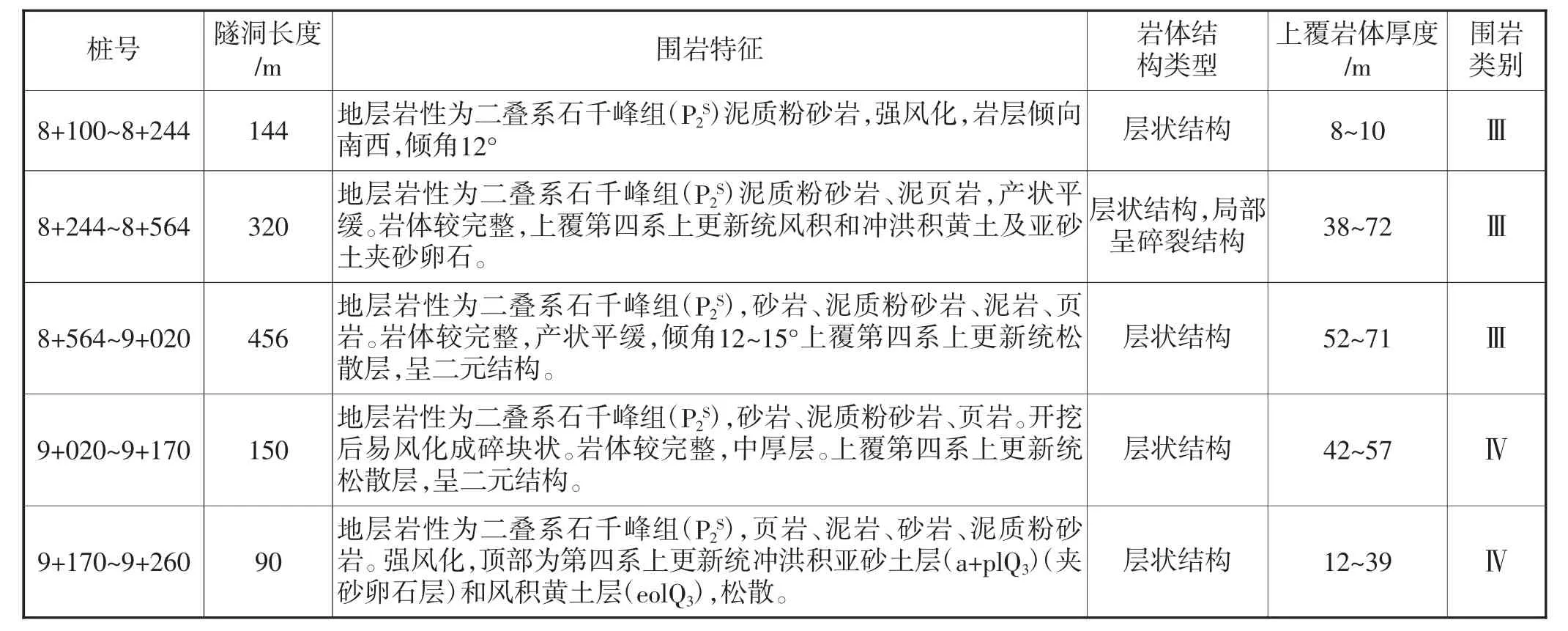

洞身段一般埋深60 m左右,上部存在Q松散层孔隙潜水和C~P碎屑岩基岩裂隙水,水位高于洞顶20 m左右。地层岩性以上古生界的二叠系砂页岩、泥岩为主,岩层产状近水平,泥岩具有较强的膨胀性,且易风化,无大断层,原始层理构造、节理裂隙等Ⅲ~Ⅳ结构面较发育,岩体呈层状完整—较完整—完整性差三种结构。其中层状完整结构占比50%左右,较完整—完整性差两种结构占比各占四分之一左右。4#隧洞工程地质分段说明见表1。

表1 4#隧洞工程地质分段说明

3 地质问题及解决措施

3.1 洞内渗水、洞底岩石泥化

岩性以古生界的二叠系砂页岩、泥岩为主,砂页岩、泥岩往往含蒙特石和高岭土矿物,该两种矿物具有见风易风化、失水干裂和遇水膨胀而崩碎的特性,强度低,属较软岩,软化系数0.42~0.95,是所谓的“烂石头”,详见表2。基岩单轴抗压强度:中、细砂岩为9.5~19 MPa,泥质粉砂岩2.5 MPa,受基岩裂隙水和出渣车辆碾压的影响,洞底岩石软化、泥化严重,影响正常施工。

采取的解决措施是边挖边浇筑底板,及时喷锚支护,利用集水坑集中抽排水。对渗水严重的桩号8+355~8+535段和桩号9+210~9+260段,则每隔 30 m挖一个集水坑安装一台2吋泵进行串联排水处理,底板根据施工现场情况换填砂砾料夯实,然后在夯实表面浇筑10~15 cm厚素混凝土垫层,两侧设15 cm×20 cm排水沟,将水引到洞外。

表2 围岩岩石物理力学试验成果表

3.2 围岩松动、岩石掉落

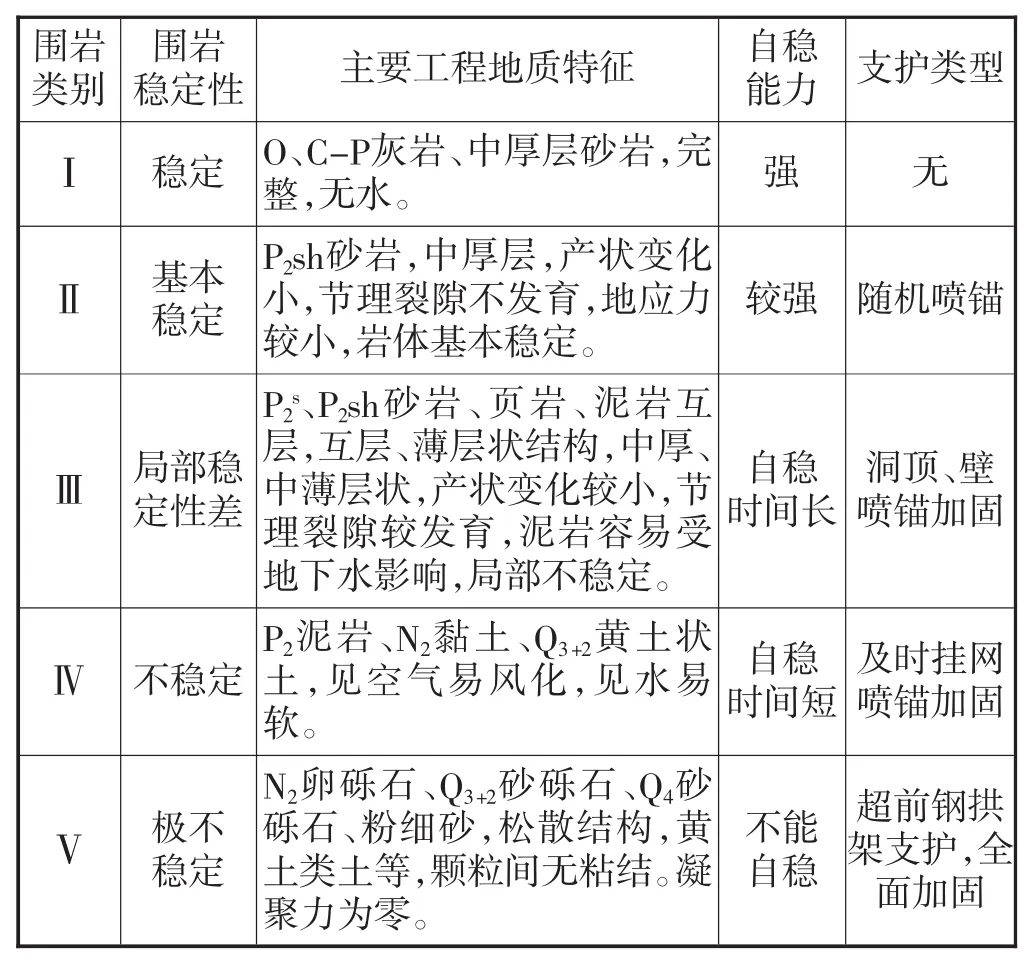

围岩分五类,详见表3《引黄灌溉工程隧洞围岩工程地质分类表》和表2《围岩岩石物理力学试验成果表》。其中Ⅲ类占比80%、Ⅳ类占比20%。围岩为二叠系上统石千峰组(P2sh),砂页岩、泥岩、砂岩等多个沉积旋回的陆相沉积岩,呈多薄层状,结构面多为层面,节理裂隙除有的构造发育部位外,一般不甚发育。岩层产状亦平缓,甚至近于水平,或隧洞顶覆盖厚度偏小等,施工过程中存在顶部围岩稳定和塌洞变形问题。

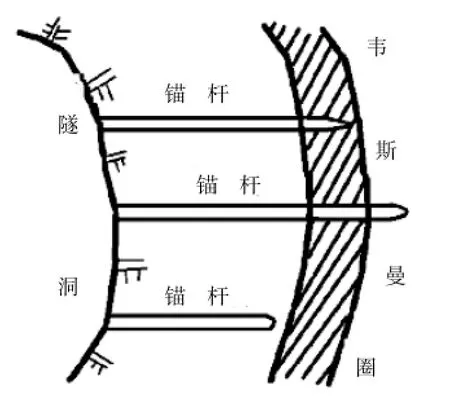

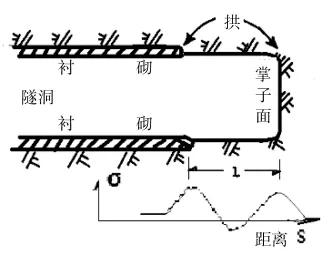

洞挖对围岩而言就是卸荷——应力释放——失衡,“失衡”意味着可能产生“失稳”,就Ⅳ类围岩而言常发现岩体松动,岩石掉落失稳现象,洞顶未满足设计的“城门洞型”。施工须严格遵循新奥法“少扰动、早喷锚、快封闭、勤测量”原则,加长锚杆到达“韦斯曼”承载圈,如图1,支护衬砌距离掌子面越近越好,两者最大距离为:lmax≤1.5Φ(Φ 为拱直径),如图2,例:当Φ=2 m 时,lmax≤3 m。

注:新奥法的创始人之一缪勒教授上世纪八十年代来华交流会笔记整理稿(中科院地质研究所组织)。

施工采取“一炮一喷锚,短开挖快封闭支护”的措施,有效地控制了围岩松动、岩石掉落等失稳现象的发生。特别是桩号8+530~8+640段短时间内频繁掉块,后加强一次支护,采用I18工字钢间距0.8 m,共138榀,Φ8网格0.2 m×0.2 m双层钢筋网,C25喷射混凝土24 cm厚,Φ22锚杆深入基岩2 m,间距1 m排距0.8 m成梅花状布设,连接筋采用Φ22,间距1 m,保证了工程质量、进度和安全。

4 结论

水工隧洞作为在山体中或地下开挖的、具有封闭断面的过水通道,其建设与地形地貌、工程地质和水文地质等条件密切相关。本文通过对4#隧洞地质条件分析研究,较好地解决了施工中遇到的地质问题,促进了工程的顺利实施,从而大大改变了河曲县农业靠天吃饭、工业用水紧张局面,为河曲县脱贫致富,全面建成小康社会打下了坚实基础,同时也为类似工程建设提供了经验和借鉴的依据。

表3 引黄灌溉工程隧洞围岩工程地质分类表

图1 锚杆与韦斯曼圈关系图

图2 衬砌与掌子面距离关系图