马家寺供水工程设计方案

王增国

(山西省水利水电勘测设计研究院 山西太原 030024)

1 工程概述

为解决五寨县城城区群众生产生活用水,缓解地下水位下降趋势,决定利用芦芽山布袋沟内马家寺泉和姑姑庵泉水资源。布袋沟主河槽为姑姑庵方向来水,右侧为马家寺沟道来水,该段河谷较为狭窄,谷底宽30~50 m,两岸山体雄厚,呈“U”型谷。此段河谷上游内植被非常茂密,水土流失不大,无居住人口。

取水点位于姑姑庵泉汇合马家寺泉水之处,此截面以上流域面积29.9 km2,河道长9.2 km,流域平均宽度3.6 km,取水点处常年基流在0.08~0.17 m3/s之间。根据监测资料,取水点处雪融后春季基流在0.063~0.098 m3/s左右,夏季基流在0.09~0.17 m3/s左右,秋季基流在0.095~0.185 m3/s左右,冬季、初春季无基流数据。布袋沟内河段一般11月下旬开始结冰,12月到2月封冻,冰期最大冰厚1.2 m,每年2月中下旬河冰开始融化,未发生过冰洪。泥沙以暴雨洪水携带为主,在年内分配上,春节冰雪融化和夏季洪水含沙量大,尤其是夏季暴雨洪水,河流含沙量短时间剧增,在其他季节、河流基流多为泉水补给,流量小,水较清,含沙量小。据径流移置输砂模数估算,布袋沟上游年悬移质输砂量0.38万t,推移质0.11万t,全年泥沙量0.49 万 t。

根据水文计算成果,两股泉水汇合点以上流域年径流总量282万m3,在95%保证率下最低可引水量162万m3,马家寺截潜流工程设计年引水量108万m3,日平均引水量3 000 m3。

2 截潜流取水枢纽设计

2.1 取水条件分析

取水点处地层岩性主要为第四系全新统洪冲积(Q4pal)混合土卵石或卵石混合土,厚度2~8 m。据竖井开挖及取样大型筛分试验资料,混合土卵石层表层具架空现象,漂卵砾石成份主要为变质岩、石英砂岩等,其中漂石含量 24.9%~27.1%,卵石含量 27.2%~32.3%,砾含量13.9%~26.3%,砾磨圆较好,多呈次圆状,砂含量13.6%~18.2%,多为中粗砂。混合土卵石含水率8.5%,其下伏基岩及左岸岸坡为下太古界界河口群变质岩,强风化带厚度1~2 m。基岩渗透系数k=0.05 cm/s,覆盖层渗透系数k=0.13 cm/s。地下水类型为松散岩类孔隙水和碎屑岩类裂隙水,下伏基岩中贮存变质岩类裂隙水,水位埋深0~7.8 m,主要受河水补给。

由取水点地质条件可知,混合土卵石层及其下伏强风化基岩均为强透水岩层,具有极强透水性,蓄水后可产生坝基渗漏。因覆盖层渗透系数远大于基岩,故渗漏主要为覆盖层渗漏。经估算,在正常蓄水位1 930 m时,覆盖层渗漏量约4 812 m3/d。在覆盖层下设置防渗体拦截后,渗漏主要为坝基强风化层渗漏,估算渗漏量216 m3/d,对取水流量3000 m3/d影响不大。

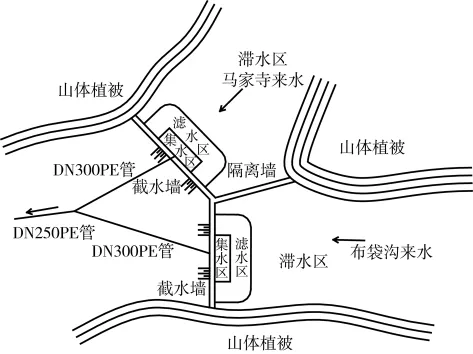

根据取水点水源水资源赋存条件,该处洪水标准为20年一遇洪水设计、50年一遇洪水校核,流量分别为141 m3/s和252 m3/s,校核洪水冲刷深度1.49 m。利用取水点处两股泉水为水源,分别修建截断覆盖层的拦水坝后会在坝前形成一个两侧高中间低的下凹形地下水面,同时在坝前铺设大面积快速入渗体,河水入渗形成地下水后通过凹槽带向下游排泄,形成封闭式截潜流。马家寺截潜流取水方式采用截潜流入渗形式、主要建筑物包括截水坝、集水廊道、滤水体及出水管道。取水枢纽布置见图1。

图1 取水枢纽布置简图

2.2 截水坝

两条截水坝分别垂直姑姑庵泉和马家寺泉主河槽布置,对接后形成整体拦截,长度为26 m和24 m,墙体均置于弱风化基岩岩体上。墙体净高3.5 m,顶部呈台阶状布置,靠近上游侧宽0.5 m,低于坝顶高程0.85 m,中间宽0.5 m,下游侧宽1.0 m,低于坝顶高程0.5 m。坝体上游呈直立状,下游坝坡设计边坡为1∶1,坝趾向外延伸0.8 m。为防止形成绕渗通道,坝体与山体新鲜基岩连接。截水坝下游采用开挖料回填和抛石防护,同时下游坝坡坝顶以下铺设一层1 m厚土工格宾石笼,长6 m,宽9 m,坡度与上游相同。

2.3 集水廊道

在截水坝的上游中部,结合截水坝修建盖板式集水廊道。单个集水廊道长8.3 m,呈水平布置,采用C30钢筋混凝土盖板加支撑柱结构,净断面尺寸3.3 m×2.0 m,沿截水坝轴向设置3根支撑柱,支撑柱间距3.0 m,柱截面尺寸为0.3 m×0.3 m,顶部梁帽采用扩大结构,支撑板截面尺寸为1.4 m×1.4 m,与顶板浇为一体。支撑柱基础采用扩大结构置于弱风化基岩岩体上,基础底板截面尺寸为1.4 m×1.4 m。集水廊道顶板为现浇C30钢筋混凝土,上游侧及左右岸分别置于截水坝及土工格宾石笼挡水墙顶,下垫150 mm厚C15素混凝土,下游侧搭于上游侧墙顶部,顶板尺寸为8.3 m×4.3 m,厚0.2m。顶板右侧设一直径为0.8 m的C30钢筋混凝土进人孔,为防止洪水泥沙进入,人孔盖板顶面比盖板高2.50 m,孔筒壁内侧均设有钢爬梯,外侧设置浆砌石台阶。集水廊道上游及左右两侧侧墙均为进水通道,侧墙采用土工格宾石笼砌筑,墙体下部厚1.0 m,高1.7 m,顶部厚0.5 m,高0.3 m,上搭廊道顶板。

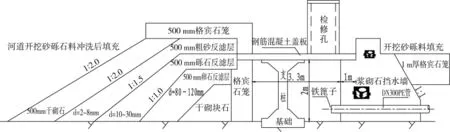

2.4 滤水体

集水廊道侧墙上游及左右两侧回填滤水体,采取分层回填方式,依次如下:

1)集水廊道侧墙上游及左右两侧下部回填干砌块石,干砌块石垂直廊道横剖面厚1.2 m,顶宽2.0 m,外侧边坡为1∶1,要求块石最小边不得小于50 cm,错缝砌筑。

2)沿填筑好的干砌块石外侧轮廓面填筑一层500 mm厚卵石反滤层,卵石反滤层高度与集水廊道侧墙下部顶面齐平,外侧边坡为1∶1,要求卵石粒径d=80~120 mm。

3)沿填筑好的卵石外侧轮廓面填筑一层500 mm厚的砾石反滤层,砾石反滤层高度与集水廊道侧墙顶面齐平,外侧边坡为1∶1.5,要求砾石粒径d=10~30 mm。

4)沿填筑好的砾石外侧坡面填筑一层粗砂反滤层,粗砂反滤层高度与砾石反滤层齐平,顶宽0.5 m,外侧边坡为1∶2,要求粗砂粒径d=2~8 mm。

图2 取水枢纽剖面图

5)沿填筑好的粗砂外侧坡面填筑一层500 mm厚的干砌块石,干砌块石高度与粗反滤层及砂砾石反滤层齐平,外侧边坡为1∶2,要求块石最小边不得小于50 cm,错缝砌筑。

6)为增加回填层渗透性和防止粗砂等滤料流失,沿以上填筑好的滤体材料顶面铺盖一层500 mm厚的土工格宾石笼,铺盖范围为顶面至集水廊道顶板边缘。

7)以上各层材料填筑完毕后,采用冲洗干净后的沟道开挖碎石料将开挖部分空间回填至原地面高程,回填料中不得含有泥、腐植物等。

取水枢纽剖面见图2。

2.5 出水管道

出水管道布置在集水廊道正中,从截水坝穿出,为保证出水量和便于冲洗防止淤塞,出水管道采用DN300PE管。从两个截水坝伸出的两条DN300PE出水管沿着沟道敷设50 m后并管为单根DN250级管。

3 调节设施设计

取水枢纽蓄水位高程基本在1 930 m左右,服务区域地面高程在1 440~1 450 m左右,水位落差最大490 m左右。由于引水管道输水过程中水头损失较小,不能有效消除管内压力水头,受限于管道制造水平同时为节省投资,引水管道在上下游水头差接近60 m时即设置一处调压池溢出管内水流形成自由水面,以消减上游管道内富裕水头。根据本工程地形落差情况,引水管道沿线设7座调压池。

3.1 调压池

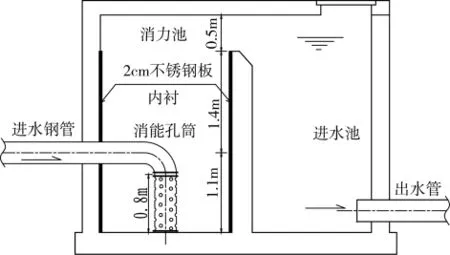

调压池为钢筋混凝土矩形结构,池内净长2.0 m,净宽1.8 m,池深3.0 m;顶板采用预制C25钢筋混凝土盖板,顶板设直径1 m的检修孔及DN200通风管;为保证进、出池水流平顺,在池底板中心设一溢水堰,堰高2.5 m,厚0.3 m,溢流堰将调压池内部分为消力池和溢流池。调压池前后端分别埋设1条进水管和1条出水管,均采用DN250钢管。设于消力池内的消能孔筒主要由DN250弯管、弯管转弯半径500 mm、角度90°和打孔直管两部分组成,孔筒一端用法兰与弯头连接,另一端用盲法兰堵死并与消力池底板固定,消能孔筒孔周打孔面积为42%~43%,水流由筒壁网孔喷出,喷射于消力池中撞击池壁钢板进行消能,消力池壁四周钢衬2 cm厚防冲不锈钢板,该消能方式经过太原理工大学水利系水流试验室模型试验证明消能效果良好,目前已应用于万家寨引黄工程南干线、横泉水库供水和多处截潜流等高水头管线供水工程,运行效果良好。

图3 调压池结构图

3.2 蓄水池

马家寺截潜流供水服务区域内在早间6~9点、午间11~13点、晚间17~20点用水量很大,高峰期合集8个小时,其余时间用水量很小,晚间基本停用,用水量时变化系数很大。引水枢纽全天24小时不间断供水,最大引水流量为0.07 m3/s,平均引水流量为0.043 m3/s,末端服务区域自来水管网接口最大引水流量0.097 2 m3/s(考虑时变化系数2),最高日引水流量为0.072 9 m3/s(考虑日变化系数1.5),存在着典型的用水高峰期和低峰期导致的需水量大与来水量少的矛盾。下游如无蓄水设施或蓄水设施容量过小,在末端非大量用水时间段内只能弃掉上游未使用的水量,造成水量的巨大浪费;同时考虑到引水管道遭到破坏、调压池检修和清淤等不利情况,在截潜流上游管道停止供水期间,蓄水设施内贮存的水量必须能够满足调节要求,极限停水天数按照1.5天予以考虑,新建蓄水池容积定为5 000 m3。

引水管道全线为重力流,结合末端净化厂高程、高层住宅和消防要求等因素,蓄水池需兼做净化厂清水池,尽可能减少居民建筑物二次加压和运行费用,受水区最高水位按照1 490 m考虑。为满足以上要求,新建蓄水池内设计水位保持在1 500 m左右,可以保证下游管道水流进入自来水管网有足够的压力完成以上功能,实现下游控制区域不加压。

3.3 压力管道分布调节

居民生活用水对管道材质要求高,引水管道全部采用PE 80级管,考虑到流量变化因素,蓄水池之前管道采用DN250PE管,蓄水池之后管道采用DN300PE管。根据各调压池之间的水头差,考虑到发生事故时水锤系数1.3的影响,引水管道压力等级在静水头差在 0~28 m 时取 0.4 MPa,28~45 m 时取 0.6 MPa,45~60 m 时取 0.8 MPa。

4 供水线路设计

引水管道敷设方式为地埋,五寨县最大冻土深度1.48 m,考虑到沿线坡度较大,雨水冲刷较为严重,引水管道设计管顶埋深不低于1.8 m。管道跨布袋沟河时管道埋深为管顶以上覆土至少2.0 m,并在上部覆盖防冲刷措施。

引水地埋管道管沟底宽0.7m,岩基开挖边坡比1∶0.3,砂砾石地段开挖坡比1∶0.5,黄土段土槽开挖坡比1∶0.75,管道敷设之前,对管道基础进行整平处理。如果地基为土基,则在地基处理后直接铺设管道,顶部范围内首先用原土回填。如果地基为石基或者砂砾石层,则底部铺设100 m厚砂垫层,管周及管顶100 mm范围内采用粗砂(粗砂粒径不大于10 mm)或沙土回填。

用沙土或符合要求的原土回填管道两肋,一次回填高度为100~150 mm,捣实后再回填第二层直到回填到管顶以上至少100 mm处。在回填过程中,管道下部与管底的空隙处易被忽略,要注重夯实,死角部位人工用木锤夯打。管道接口前后200 mm范围内不回填,以便试压时观察各接头质量。

管道试压合格后的大面积回填(500 mm厚),管顶300 mm以上部分回填原土并填实,采用机械回填时,要从管的两侧同时回填,机械不得在管上行驶。管顶以上300 mm回填后,再进行管道试压,以防试压时管道系统产生推移。管四周200 mm以内的回填土不得含粒径大于10 mm的坚硬石块。

5 结语

本工程实施完成后,在取水枢纽加设了防护围栏等水源地保护措施,同时在蓄水池前加设了自来水净化设施,完全满足了五寨县城居民高品质生活用水的要求。目前已安全运行两年多,累计为五寨县城居民生产生活供水达到190万m3左右。有效缓解了五寨县城居民生产生活紧缺的状况,使供水结构趋于合理,五寨县城区地下水快速下降的局面得到改观,产生巨大的社会经济和生态效益。