关于同课异构活动的思考

摘 要:同课异构作为一种常用的教研方式,主要是指在听课评课活动中,对比不同教师对同一教学环节的不同处理方式、不同设计思路,为参加活动的教师提供一些有价值的思考和思维碰撞,让教师在对比、审视和反思中提高课堂设计能力,从而提升教学水平。本文主要记录了一次同课异构活动中的所思所感所获,希望能给其他教师带来启示。

关键词:同课异构;教学环节;思考启示

作者简介:吴国庆,湖北省武汉市光谷实验中学教师,中学高级教师。(湖北 武汉 430233)

中图分类号:G632.4 文献标识码:A 文章编号:1671-0568(2019)25-0103-03

湖北省武汉市光谷实验中学近日开展了一次同课异构活动,课题为“3.4实际问题与一元一次方程(第一课时)”,主讲教师是本校和外校的一名教师。在这次活动中,笔者有很多收获和思考。

一、环节及感悟

本节课教学涉及两个问题,即配套问题和工程问题,下面就两位教师对问题一和问题二这一个教学环节进行对比,谈谈感悟。

问题一:某车间有22名工人,每人每天可以生产1200个螺钉或2000个螺母。1个螺钉需要配2个螺母,为使每天生产的螺钉和螺母刚好配套,应安排生产螺钉和螺母的工人各多少名?

片段1:审题,找相等关系。

教师甲:用PPT出示问题,教师引导学生读题。

师:问题中有哪些等量关系?

生1:生产螺钉和螺母人数和为22名。

师:不错,还有没有?

生2:螺钉数目等于螺母数目的二倍。

教师乙:用PPT出示问题。

师:同学们,现在给大家30秒时间阅读问题,然后把你获得的信息和同学们交流一下。

学生交流,教师指导,师生一起归纳本问题类型为“配套问题”,问题里有两个相等关系:生产螺钉和螺母人数和为22名;螺钉数目等于和螺母数目的两倍。

【感悟】两位授课教师都强调了应用题中的关键步骤:审题找相等关系。教师甲采取问答式,教师乙采取合作交流式,都体现了学生的主体地位和教师的主导作用。

片段2:列方程,规范解答。

教师甲:

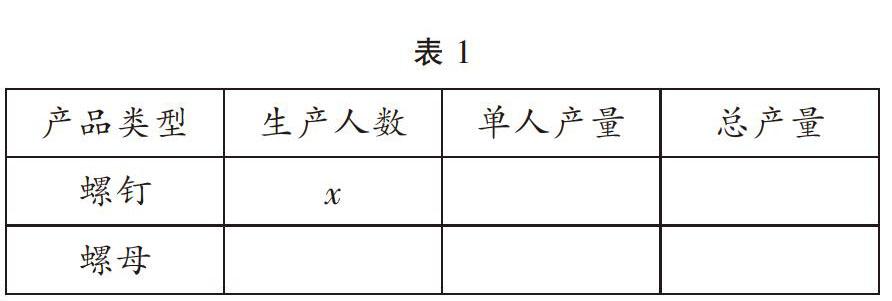

师:很好,问题中有两个相等关系,为了厘清数量关系,让我们首先一起来填写表1:

生1:1200;1200x;22-x;2000;2000(22-x)。

师:我们能否在上述基础上列出方程解决这个问题呢?

生2:方程为2000(22-x)=2×1200x。

师:很好,现在我们一起来规范解决这个问题。

师生一起板书解答过程,教师适时指导学生进行运算,并在问题解决后进行必要检验。

教师乙:

师:如果设生产螺钉为x人,我们怎样列出方程,并解决这个问题呢?请同学们写出过程。

一学生在黑板板书过程,教师针对学生演板评讲。

【感悟】这个环节教师甲注重对学生进一步引导、示范,关注了所有学生的学习状况,特别体现了新课程理念“不同的人在数学上得到不同的发展”,同时也为学生学习列方程解应用题提供行之有效的分析方法(表格法);教师乙进一步让学生动手,然后针对学生情况进行评讲,教师在课堂上关注了学生的学。

片段3:多解法,步骤归纳。

教师甲:

师:通过上面过程,你能总结出列方程解应用题的步骤吗?

生1:审题,找相等关系,设未知数,列方程,检验,作答。

师:非常完整,同学们再次思考,我们能否选择生产螺母的人数为x人呢,请你填写到表里,列出你的方程。

生2:方程为2000x=2×1200(22-x)。

教师让学生解出问题答案,对比前面解答。

问题二:

师:在例1中,你能否采用间接设未知数的办法解决这个问题。

生3:我们设生产螺钉x个,同样可以列出方程(下略)。

教师乙:

师:还有其余方法没有?

生1:有,可以设生产螺母人数为x人,列出方程为2000x=2×1200(22-x)。

师:不错,同学们解一下,看结果和刚才那种方法是否一致。

学生在草稿纸上计算,教师巡视,点评。

师:同学们,还有其余方法吗?

生2:设生产螺钉为x人,生产螺母y人,列方程组x+y=22

2000x=2×1200y

师:哦,你还可以列方程組解决实际问题呢,这是我们后面要讲的内容,这里暂时不作探讨。同学们,你们还有其余方法吗?大家可以讨论讨论。

生3:老师,我们可以设生产螺钉x个,列方程+=22

师:很好,这是间接设未知数,当然我们也可以设生产螺母x个,列方程+=22,同学们,通过上面解答,你能够总结出列方程解应用题步骤吗?

生4:审题,找相等关系,设未知数,列方程,作答。

师:嗯,其实我们在作答前可以检验一下,检验结果是不是方程的解,检验方程的解是不是符合实际情况。

【感悟】两位教师在这个环节设计上都指向问题多解(求变)和步骤归纳(固化),但具体做法有所不同。教师甲紧接上个环节,归纳步骤,启发学生变换设元(设生产螺母的人数为x人),在本节课巩固阶段再启发学生间接设元,体现了“螺旋式”要求,比较符合学生认知过程;教师乙沿着多解一杆到底,在此基础上再总结归纳步骤,教学方法具有体系性。

二、思考与启示

课堂教学设计可以站在理解教材、理解学生、理解教法的角度上去思考,两位教师对问题一的处理方式不同,表明教师对这三个角度理解不同。

1. 理解教材。本节课是在研究一元一次方程解法的基础上,应用一元一次方程解决实际问题。本节前面多处渗透了实际问题,但都只是简单应用,列出的方程都是为解法中的某些步骤作准备,如人教版课本第86页问题一,是为合并同类项提供现实生活背景的方程;课本第88页问题二是为移项提供现实生活背景的方程;课本第93页问题一是为去括号提供现实背景的方程。本节课前面的实际应用都是为解方程的某些步骤提供现实背景,渗透方程应用思想,同时也为本节应用做铺垫。

本节课是实际应用的第一节课,主要通过两个问题的解决,归纳一元一次方程解决问题的基本过程,本节课示范性强,对学生的方程应用起到过程示范、流程固化、方法归纳、思想渗透的作用,也为本节第二课时具有难度的探究问题提供思想准备、方法支撑。

从这一教学环节看,笔者比较认同教师甲的做法,教师甲通过寻找相等关系、列出图表分析、示范演板、归纳列方程解应用题步骤、改变设元(其实都是直接设元),对学生一步步引导,待整个过程基本形成后,在应用环节再一次引导学生由直接设未知数到间接设未知数,进一步加深对两个相等关系应用的理解,教师甲的教学设计基本体现了教材设计思路。教师乙的设计对本节课在教材中的位置和作用不算清晰,在教学中一直引导学生思考问题的解法。

2. 理解学生。学生虽从小学习应用题,但大部分学生对应用题感到棘手,这表明学生的阅读能力有待提高,思维方式需要转变,建模思想有待形成。在教学中,教师要帮助学生突破,从学生的实际出发进行教学。

两个教师的教学设计都体现了引导学生,笔者认为教师甲教学设计起点低,主要在学生思维“最近区”,关注到全体学生的学习情况,预设到学生会遇到的困难;教師乙对学生估计较高,从教师提问看,比较关注教师的教,忽视了学生的学,从教师的提问和学生的回答来看,师生的步调没有真正在一个“频道”上。

3. 理解教法。在数学教学中,训练学生数学思维的主要方式是一题多解,但教师过于简化知识发生过程,忽视新课目标和例题基本方法,关注一题多解,追求一步到位,在复习中多次重复“昨天的故事”,可想而知,结果背离初心,学生的思维能力难以得到提高。

不难发现,在这一教学环节上,两位教师都采取了“一题多解”的教学方式。在新课讲授时,教师甲突出了对问题的分析示范,归纳列方程解应用题步骤,主要突出直接设未知数方式(即设生产螺钉人数或设生产螺母的人数),在本节课知识运用环节,再启示学生用间接设未知数的方法解决这一问题。教师甲的设计关注了学生知识形成过程,突出了本节课的教学目标,“一题多解”运用比较恰当。

教师乙则一味追求“一题多解”,学习一种解法后又开始另一种解法,教师将问题多解一步到位,这一教学方式不仅花费了很多教学时间,还没有实现教师设计的初衷,也没有很好把握本节课的教学目标,不利于学生思维能力的培养。

部分教师过分追求“一题多解”,可能源于“一题多解”给学生带来的高分效应,这显然是“应试教育”留下的顽症。在数学教学中,教师在给学生讲授“一题多解”中不同解法时,应适时(分新课阶段,章节复习阶段,期末复习阶段,初三复习阶段)、适情(学生认知现状,教学目标要求),不同解法只有出现在适当的时候才会点燃学生思维智慧的火花。从本节课及整个初中阶段方程应用题来说,教师要根据教学目标和学生现状,让学生掌握直接设元方法即可;在本章单元复习中再介绍间接设元方法,在学生学习方程组后介绍列方程组解应用题;在初中毕业复习时可以系统归纳前面方法,形成解应用题的方法体系,让学生思维从点状拓展到板块式,从而提高学生的思维能力。

参考文献:

[1] 周荣伟.一题多解需谨慎 分层递进是良策[J].中学数学,2018,(16):81-83.

责任编辑 於 青