高中生孤独感与网络自我表露的相关

朱萌君 常保瑞

〔摘要〕本研究采用UCLA孤独感量表和改编的网络自我表露问卷对高中生进行调查,主要探究孤独感与高中生网络自我表露在性别上的差异及两者之间的关系。研究结果显示:孤独感和网络自我表露在性别上无显著性差异,孤独感和网络自我表露呈显著正相关,孤独感和网络自我表露的三个维度(积极性、意识性、诚实性)无显著性相关,网络自我表露能正向显著预测孤独感。

〔关键词〕网络自我表露;孤独感;高中生

〔中图分类号〕 G44 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕1671-2684(2019)35-0004-04

一、引言

孤独感,意指个体在其社会网络需要没有得到 满足时体验到的一种苦恼感受,是青少年阶段普遍存在的一种消极情绪体验[1]。大量研究发现,孤独感会给个体带来疏离感等痛苦体验,降低个体的幸福感[2],也会引发网络成瘾等外化问题行为[3]。高中生正经历青春期生理以及心理上狂风暴雨的变化,自我同一性和角色发展尚未稳定,而这一时期正是建立亲密关系的关键时期,如果在这一时期没有建立起满意的亲密关系,便会产生孤独感。如何降低高中生的孤独感,已成为许多研究者关注的焦点。

自我表露最先是由Jourard和Lasakow[4]提出、界定并开展发展性研究的。研究者最早认为,自我表露是个人将有关自己的信息表露给目标人(将个人信息与其进行交流的人)。后来在《透明的自我》(The Transparent Self)一书中将其界定为:告诉另外一个人关于自己的信息,真诚地与他人分享自己个人的、秘密的想法和感受的过程[5]。自我表露与抑郁、孤独、主观幸福感、信任、自尊等因素有着密切的关系,并且在心理咨询与治疗中也起着重要的作用。正因有着如此重要的作用和意义,自我表露这一话题才一直深受研究者们的关注[6]。随着信息时代的到来,网络逐渐成为人们生活中的重要组成部分,网络自我表露作为自我表露在信息化时代的新形式,正在逐渐取代传统人际互动中的自我表露,成为自我表露的主要方式。本研究采用了谢笑春、孙晓军和周宗奎[7]提出的網络自我表露概念:网络自我表露是一种网络行为,个体在网络中运用多种方式方法向他人传递信息,来达到维持沟通或获取个人需求的目的。

依据社会渗透理论,自我表露是个体构建和维持社会网络的基础,对个体孤独感的产生和发展具有重要影响[8]。Sullivan[9]进行的实证研究也发现,个体安全感的满足主要是从与他人建立的亲密关系中获得的,而适当的自我表露是建立亲密关系的有效方法。同时,他还强调了自我表露在同伴关系的建立上,在亲密需要的发展中,以及避免产生孤独感上都具有重要作用。还有的研究强调孤独感和自我表露的关系,并认为自我表露之后,来自对方的关爱、接受会减轻个体的孤独感[10]。Jourard[11]研究发现,一个有着健康人格和社会适应的人是拥有相对高的自我表露的,可以使个体从孤独感中解脱出来。有的研究结果表明,自我表露的程度越大,个体孤独感水平越小,他们之间存在负向的预测作用[5,12]。还有一些在网络环境下对自我表露的研究,结果基本与上述结论一致[13]。就网络或社交网站中的自我表露而言,研究者也发现了相同的研究结果[14-15]。

根据前人的研究结果,本研究假设:孤独感和网络自我表露呈显著正相关。基于此假设,本文探究高中生网络自我表露与孤独感的特点和相互关系,并探讨网络自我表露及其三个维度对孤独感是否具有预测作用。

二、研究方法

(一)研究对象

以河南省某中学的高一、高二学生为研究对象,每个年级各两个班级参与。采取整群取样法对256名中学生进行了调查,回收有效数据237份,有效率为92.6%。其中,男生 126人(53.2%),女生111人(46.8%);高一127人(53.6%),高二 110人(46.4%);年龄范围从14岁到18岁,平均年龄16.61±0.88岁。

(二)研究工具

1.UCLA孤独感量表(UCLA Loneliness Scale)

采用Russell编制的孤独量表(UCLA)第三版(1988),该量表为单维度量表,分别在1980年和1988年两次修订。本量表共20道题目,4点计分,其中有9道题为反向计分。主要评价个体对于社会交往的渴望程度与实际水平差距而产生的孤独感。全量表未见“孤独”一词。UCLA 各种版本已用于数百个有关孤独的研究项目之中,第三版是为适应非大学生人群而设计的,但也可用于学生,具有良好的信度与效度[16]。

2.改编的网络自我表露问卷

本研究采用的问卷是 Leung[17]对 Wheeless1978年所编制的“一般自我表露问卷”(GSD)修改后得到的。改编后的“网络自我表露问卷”分为五个维度,分别是网络自我表露的意识性、积极性、数量、诚实性以及深度。量表共有18个题目,并采用7点计分,答案“1~7”表示程度不断加深,最后用各个分量表的总分来代表该维度的网络自我表露情况。

本问卷的克伦巴赫α系数为 0.799,本研究选取意识性、积极性和诚实性三个维度,它们的克伦巴赫α系数分别是0.585、0.546、0.649,都达到了可以接受的水平。

(三)研究程序与数据处理

实验人员在课堂上向被试发放UCLA孤独感量表和改编的网络自我表露问卷。在问卷指导语中,向被试强调即将完成的问卷属于不同的研究项目,本次调查采用匿名调查,问卷数据将完全保密。同时在两份问卷之间穿插其他干扰问卷,来进行程序上的共同方法偏差控制。最后采用Excel和SPSS22.0 软件对数据进行整理和分析。

(四)共同方法偏差的检验

本研究采用“Harman 单因素检验”技术[18],检验共同方法偏差。把网络自我表露和孤独感全部放入一个探索性因素分析中,检验未旋转的因素分析结果。结果显示,共有四个因素的特征根大于1,第一个公因子的方差解释率为17.13%。从Harman单因素检验结果的各项指数来看,没有出现只析出一个因子或某个因子解释率特别大的情况,表明各变量之间不存在严重的共同方法偏差效应。

三、結果与分析

(一)孤独感和网络自我表露的性别比较

表1数据显示,独立样本t检验表明,比较被试在孤独感上的得分平均值,男生(M=51.88)低于女生(M=52.43);被试在网络自我表露上的得分平均值,男生(M=66.94)低于女生(M=67.52);孤独感和网络自我表露及其三个维度在性别上无显著性差异。

(二)孤独感与网络自我表露的描述性分析及相关分析

被试在孤独感和网络自我表露上得分的均值、标准差,以及各变量之间的相关系数见表2。与预期相同,从表2我们可以看到,孤独感和网络自我表露显著正相关,网络自我表露和意识性维度显著正相关,与积极性维度显著正相关,与诚实性维度也有显著的正相关。意识性和积极性显著正相关,也和诚实性显著正相关。积极性与诚实性显著正相关。

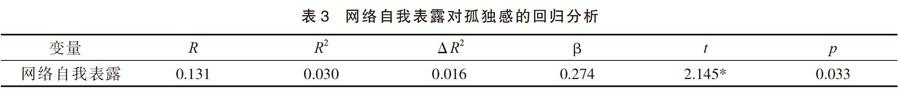

(三)自我表露对孤独感的回归分析

表3结果显示:网络自我表露能正向显著预测孤独感,预测系数为13.1%,可解释因变量孤独感3.0%的变异量;网络自我表露的三个维度——意识性维度、积极性维度和诚实性维度对孤独感没有预测作用。

四、讨论

鉴于孤独感在高中生群体中的普遍性和危害性,以及如何在网络上表露自己对高中生健康心理素养的重要意义,同时考虑到,现有关于社交网站使用效应的研究大都以大学生或成人为研究对象,忽视了对青少年群体的关注[19],因此本研究以高中生为被试,探讨了网络自我表露和孤独感的关系。

(一)孤独感和网络自我表露的性别比较

本研究中,孤独感没有显著的性别差异,这与俞国良[20]的研究结果一致。但也有研究发现,青少年孤独感存在性别差异,男生的孤独感高于女生[21-22]。这可能与研究中所分析的变量有关,例如,有的考察孤独感的性别、年级和社交地位差异[22];有的则是考察孤独感的性别、年级和类型(一般儿童和学习不良儿童)差异[20]。孤独感是否存在性别差异?如果存在,造成这种差异的原因是什么?这些问题值得进一步研究和探讨。之前的研究大部分集中于大学生,本研究被试为高中生,大学生与高中生在情感、健康上差异显著,可能导致结果与前人的研究结果有差异。本研究表明,网络自我表露没有显著的性别差异,这与周林[13]及杨晶、朱晓伟[23]的研究结果一致。网络自我表露的性别差异受到个体隐私关心度、沟通对象亲密关系、表露对象、表露内容等因素的调节作用,这与现实生活中的自我表露在性别上的不同有差异。

(二)孤独感与网络自我表露的关系分析

前人的研究发现,青少年社交网站中的自我表露与其孤独感显著负相关,即社交网站中的自我表露水平越高,孤独感越低[24]。Leung的研究发现,孤独感与ICQ聊天中自我表露的数量、表露的真实性等呈负相关,越是孤独的个体,在ICQ聊天时表露得越少,越不真实[17]。通过对孤独感和高中生网络自我表露之间关系的分析,本研究发现,网络情境中的自我表露能够显著正向预测孤独感的产生。这与杨晶等[23]的研究结果一致。聂丽萍[25]的研究发现,大学生与网络中结识的朋友的自我表露与孤独感之间呈显著正相关。大学生与网络中结识的朋友的表露越多,个体的孤独感越强烈。对网络中结识的朋友的表露并不能减轻个体的孤独感,可能与从网络中结识的朋友那里得到的反馈有关。

(三)研究意义与展望

本研究考察了高中生网络自我表露和孤独感的关系,为家长及学校理解社交网站使用对个体心理社会适应的意义,以及为高中生合理使用社交网站提供了重要启示。为了减少社交网站使用对于高中生成长和发展的不利影响,家长及学校应培养学生反思的能力来降低孤独感。

本研究也存在一定的局限,今后的研究可尝试加以改进。第一,本研究只采用了问卷法,如果综合运用实验法、深度访谈法等,可能会更全面地了解高中生网络自我表露和孤独感的特点。第二,抽取的被试数量太少,样本代表性有限,可能会使所得结论的代表性、外部效度受到一些影响。在今后的研究中还需增加被试的数量,使研究结论更有代表性。第三,只研究了孤独感和网络自我表露的关系,在以后的研究中可以探究其他一些变量是否会影响这两者的关系。

参考文献

[1]Al-Yagon,M..On the Links between Aggressive Behaviour,Loneliness and Patterns of Close Relationships among Non-Clinical School-Age Boys[J].Research in Education,2008,80(1):75-92.

[2]Creemers,D.H.,Scholte,R.H.,Engels,R.C.,Prinstein,M.J.&Wiers,R.W..Implicit and explicit self-esteem as concurrent predictors of suicidal ideation,depressive symptoms and loneliness[J].Journal of behavior therapy and experimental psychiatry,2012,43(1):638-646.

[3]张锦涛,刘勤学,邓林园,方晓义,刘朝莹,兰菁.青少年亲子关系与网络成瘾:孤独感的中介作用[J].心理发展与教育,2011,27(6):641-647.

[4]Jourard,S. M.,Lasakow, P.. Some factors in self-disclosure[J].Journal of Abnormal and Social Psychology,1958(56):91-98.

[5]Jourard,S. M.. The transparent self(2nd ed.)[M].Litton Educational Publishing,Inc,1971.

[6]Sloan,D. M.. Self-disclosure and psychological well-being. In Maddux,J. E. & Tangney,J. P.(Eds.),Social psychological foundations of clinical psychology[M]. New York:Guilford Press,2010.

[7]谢笑春,孙晓军,周宗奎.网络自我表露的类型、功能及其影响因素[J].心理科学进展,2013,21(2):272-281.

[8]Altman,I.,Taylor,D.. Social penetration:the development of interpersonal relationships[M].New York:Holt Rinehart,Winston,1973.

[9]Sullivan,H. S.. The interpersonal theory of psychiatry[M]. New York:Norton,1953.

[10]Rogers,L. J.,Wilson,K. G.,Gohm,C. L.. Revisiting written disclosure:the effects of warm versus cold experimenters[J].Journal of Social and Clinical Psychology,2007,26(5):556-574.

[11]Jourard,S. M.. Disclosing man to himself[M].Princeton,NJ:D. Van Nostrand,1968.

[12]Chelune,G. J.. Reactions to male and female disclosure at two levels[J].Journal of Personality and Social Psychology,1976(34):1000-1003.

[13]周林.大學生网络自我表露与现实自我表露的比较研究[J].思想理论教育,2012,19(1):77-81.

[14]Deters,F.G.&Mehl,M.R..Does Posting Facebook Status Updates Increase or Decrease Loneliness? An Online Social Networking Experiment[J].Social Psychological&Personality Science,2013,4(5):579-586.

[15]王明珠,秦婧雪.大学生在社交网站中的自我表露及与孤独感的关系[J].中国校医,2012(9):641-643.

[16]汪向东,王希林,马弘.心理卫生评定量表手册(增订版)[M]. 北京:心理卫生杂志社,1999.

[17]Leung,L..Loneliness,self-disclosure and ICQ use[J].Cyber Psychology&Behavior,2002(5):241-251.

[18]周浩,龙立荣.共同方法偏差的统计检验与控制方法[J].心理科学进展,2004,12(6):942-950.

[19]Xie,W.. Social network site use,mobile personal talk and social capital among teenagers[J].Computers in Human Behavior,2014(41):228-235.

[20]俞国良.学习不良儿童孤独感、同伴接受性的特点及其与家庭功能的关系[J].心理学报,2000,32(1):59-64.

[21]邹泓.儿童的孤独感与同伴关系[J].心理发展与教育,1993,3(2):12-24.

[22]周宗奎.小学儿童社交焦虑与孤独感研究[J].心理研究,2001,24(4):442-510.

[23]杨晶,朱晓伟.大学生线上线下自我表露与孤独感关系研究[J].长江大学学报(社科版),2016,39(7):80-83.

[24]孙晓军,柴唤友,牛更枫,崔曦曦,连帅磊,田媛.社交网站中的自我表露对青少年孤独感的影响:一个有调节的中介模型[J].心理发展与教育,2017,33(4):471-486.

[25]聂丽萍.大学生网络聊天中的自我表露、应对方式与孤独感的关系研究[D].苏州:苏州大学,2009.

(作者单位:广西师范大学教育学部心理学系,桂林,541001)