学科核心素养视角下的初中信息技术教学策略

邱钰 苏婷婷

摘 要 基础教育越来越重视核心素养的提升。而在学校教育教学中要真正地落实核心素养培养,需要依托课程教学。结合信息学科核心素养概念内涵,重点探讨信息技术核心素养落实于初中信息技术教学中的策略,以期为探究学科核心素养与初中信息技术教学融合提供新的思路。

关键词 核心素养;初中信息技术;基础教育;微课

中图分类号:G633.67 文献标识码:B

文章编号:1671-489X(2019)15-0061-03

1 引言

近年来,核心素养成为基础教育领域研究的热点,越来越多的国家已经开始关注核心素养在基础教育理论研究和实践变革中的指导性作用。2016年,《中国学生发展核心素养》公布,主要内容可概括为三个方面,分别是文化基础、自主发展、社会参与,综合表现为人文底蕴、科学精神、学会学习、健康生活、责任担当、实践创新六大素养[1]。核心素养的公布给各级课程建设提供了标准与指导,在一定程度上明确了我国课程全面深化改革的落脚点。

在全社会广泛关注核心素养的大背景下,对学校教育而言,要真正落实核心素养培养,需要将以人为本的核心理念落实到学科教学中,学科核心素养则是学科育人价值的集中体现。在信息技术教学中,学科核心素养体现在学生在信息技术学习过程中逐步形成的信息技术知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观、行为创新等方面的综合表现。

2 信息技术学科核心素养

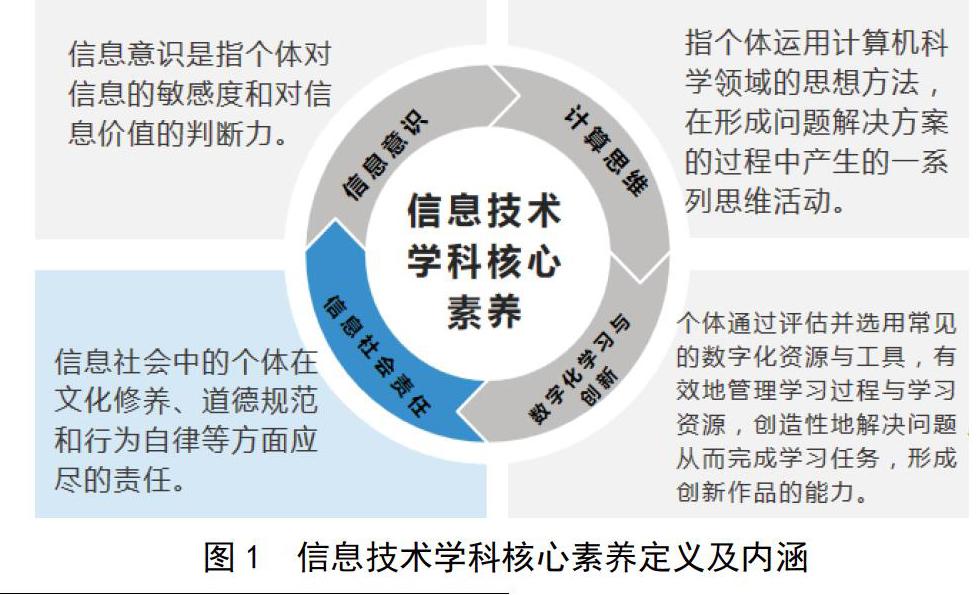

信息技术学科核心素养包括信息意识、计算思维、数字化学习与创新、信息社会责任四个维度[2],具体定义如图1所示。

信息意识 信息意识是信息技术教学中老生常谈的教学目标之一,新课标对信息意识进行了深入解释,更具体也更具有操作性。如七年级学生面对“我的科技生活”主题小报制作任务时,会在头脑中形成一系列思维。主题小报制作不仅涉及信息技术学科,学生最初的构思规划会从艺术、语文等诸多方面考虑,信息技术仅是其实现制作的工具。这个基于任务的教学活动帮助学生形成的信息敏感度具体表现为:学生在小报制作过程中遇到的图文混排问题,头脑中能够清晰地呈现出排版的操作流程、版式的调整、图片环绕方式、文字行间距调整、艺术字的美化等。

计算思维 计算思维是新课标中新出现的内容,是指个体运用计算机科学的思想方法,在形成问题解决方案的过程中,在脑海中产生的一系列思维活动。计算思维在程序教学中体现尤为明显。如在Python程序教学中,编写程序实现指南针的效果,学生所经历的抽象、建模、设计算法等过程就是计算思维形成的过程。

数字化学习与创新 数字化学习与创新是一种新提法,在当前信息化时代,数字化工具遍地开花,具备数字化学习与创新能力也是学生必备的信息素养。

信息社会责任 信息社会责任是指信息社会中的个体在道德规范和行为自律等方面应尽的责任。近年来,信息安全、道德问题日益严重,作为互联网原住民的当代学生必须要有信息社会责任意识,时刻牢记安全上网、文明上网。

3 学科核心素养下初中信息技术教学策略

信息技术课程旨在全面提升学生信息素养,这也明确了在信息技术教学中应围绕信息学科核心素养的几个维度来精心设计教学内容。

自主学习,培养学生信息意识 目前的初中生属于网络原住民,几乎人人家中至少一台计算机,且学生从三年级开始接触计算机,基本的计算机操作都很熟悉。因此,在课堂教学中应避免采用教师讲、学生机械模仿的传统教学模式,应将更多的时间给学生用于自主学习、自主探究。在课堂教学内容设计上,就需要以学案+任务形式指导学生自主学习。学案可以是图文指导、动态图指导,也可以是微课指导;任务则需要明确做什么,达成什么目标。如图2所示,借助于课程学习平台设置的自主学习学案与微课界面。

如在苏科版七年级上册“数据库的简单应用”中,根据课程内容将课程中涉及的三个知识点排序、筛选、分类汇总贯穿于三个小任务中,每一个任务均会给出具体的文字说明,重难点还会给予微课帮助。学生在指定的时间内完成任务会得到加分鼓励。在学生自主学习过程中,教师巡视指导,发现较为集中的问题及时进行总结讲解。

学生在自主學习过程中经常会遇到各种各样的问题,大部分学生能够逐渐养成小组内共同解决问题或是查询网络解决问题的习惯,提高了信息筛选能力以及对信息的敏感度。在学案与微课指导下的自主学习能够很好地培养学生的信息意识,提升其信息素养。

项目式教学,培养学生计算思维能力 培养学生计算思维能力是信息技术教学中一直在强调的重点。简单而言,计算思维就是让学生采用计算机可以处理的方式界定问题、解决问题。程序设计教学是培养学生计算思维的有效途径之一,而在初中信息技术教学中,程序设计内容仅占四分之一,不能完全依靠程序教学来培养学生的计算思维。而在非程序教学设计中采用项目式教学,则能够很好地培养学生的计算思维。

如在苏科版七年级上册“用数据说话”课例中,以“我的午餐我做主”为主题,由学生选择数据、处理数据、观察分析数据,最后进行数据价值推广。在项目驱动下,根据教师的引导,学生逐步把实际问题抽象成具体思维模型,用来解决更多实际问题,深刻体会这种独特的思维对分析问题、解决问题所带来的不可替代的作用。

关注探究性活动,强化学生数字化学习与创新能力 《中小学信息技术课程指导纲要(试行)》中提出:“努力创造条件,积极利用信息技术开展各类学科教学,注重培养学生的创新精神和实践能力。”[3]在初中信息技术教学中,常规课堂通过探究性活动设置可以有效地培养学生的创新精神和实践能力。探究性活动,通常是开放的、综合性的活动。在活动探究中,学生可以充分利用数字化学习工具进行创新实践活动。

如在初中学生信息素养活动中开展《我与APP的学习故事》作品征集活动,不限学生表达工具、内容。在最后的作品汇总中发现,学生呈现出令人惊讶的创新力,有微课,有电子小报,有计算机绘画,有PPT介绍等方式。五花八门的呈现方式也体现出学生在探究性活动中能够强化数字化学习与创新能力。

创设情境,体会信息社会责任感 在核心素养框架下,责任担当是很重要的一个元素。人们在享受信息技术带来的便利的同时,也应该承担起相应的责任,要严格遵守信息社会的法律法规、道德规则、文明公约。信息技术课程教学承担着学生信息道德教育的重任。在信息技术教学中可以通过创设情境,将信息社会责任感融入课堂教学中,让学生逐渐体会到网络信息安全的重要性,做文明上网的公民。

如在苏科版七年级上册“信息的甄别与管理”课例中,通过当前网络诈骗案例的视频导入,让学生意识到当前网络信息不能完全相信,需要具备信息甄别能力。再如在“优化计算机”课例中,通过创设计算机病毒侵入计算机会造成不良后果的情境,让学生意识到对于不明软件、邮件不能随意打开,也不能随意转发病毒,造成严重后果需要负法律责任。

4 结语

在新课程改革背景下,教育部门大力倡导学科核心素养的建构与落实。因此,在中小学信息技术教学中要围绕信息技术学科素养的四个维度,有意识地把信息技术学科素养融入知识建构过程中,融入信息技术教学中,改革教育教学方式,全面提升学生信息技术核心素养。

参考文献

[1]汪瑞林,杜悦.凝练学生发展核心素养 培养全面发展的人:中国学生发展核心素养研究课题组负责人答记者问[N].中国教育报,2016-09-14(09).

[2]陈月清.信息技术学科核心素养的框架与内涵[J].创新时代,2018(2):91.

[3]教育部基础教育司.中小学信息技术课程指导纲要(试行)[J].管理信息系统,2001(2):3-5.