医学类高职院校心理健康教育课程改革初探

——以四川护理职业学院为例

唐 燕,孟 夏,邓海龙,范小庆

(四川护理职业学院,四川 成都 610100)

随着时代的进步与发展,越来越多的人认识到健康包含身体健康和心理健康两方面,只有身心健康的人才能更专注地投入工作。对于医学类高职院校学生,身心健康特别是心理健康非常重要。从学生层面而言,心理健康的医学生能够更客观地看待身边的人和事,能正确认识并悦纳自己,有着更好的适应环境能力、处理师生和同伴之间人际关系能力以及调整自身情绪能力,有着健康的恋爱与性观念,能够积极进取,不卑不亢,用良好的状态面对现实。从医学职业层面而言,医学生需要比理工类或文科类专业学生更加注重心理健康,具备调节心理状态的能力,提高自身人文素质,以便更好更快地适应临床工作。

然而,目前医学类高职院校心理健康教育课程却存在一些问题。如以选修课为主,学生重视程度不够,学习积极性和参与度低;课程教学以传统讲授式为主,不能体现心理健康教育课程的体验式成长特色,导致教学成效不高。

因此,医学类高职院校心理健康教育课程需要进行改革,结合现代教学手段、教学理念和方法,采用学生喜闻乐见的教学形式,提高学生整体心理素质。本研究以四川护理职业学院为例,对心理健康教育课程开设形式、内容、实施、评价等进行改革,试图为医学类高职院校心理健康教育课程建设提供一些切实可行的意见和建议。

1 对象和方法

1.1 对象

利用整群抽样法,从四川护理职业学院2017级学生中随机抽取4个班,其中两个班为实验组,另外两个班为控制组。

1.2 方法

1.2.1 文献法 通过查阅文献寻找研究理论和依据。

1.2.2 问卷法 采用SCL-90症状自评量表,干预前后分别对学生进行测试。该量表是目前大学生心理健康测评中应用较为广泛的标准化量表,共90个题目,包含躯体化、强迫症状、人际关系敏感、抑郁、焦虑、敌对、恐怖、偏执、精神病性和饮食睡眠10个因子。采用5点计分法,得分越高表示症状越明显,心理健康水平越低。

1.2.3 实验法 本研究采用被试前后测实验设计。

2 实验过程

2.1 实验前测

将被试分组后,运用SCL-90症状自评量表实施前测,整理数据,比较两组同质性程度,验证被试构成对实验研究的适宜度。

2.2 实验干预

在整个学期的心理健康教育课程教学中,实验组接受教学改革,控制组接受传统讲授式教学,具体如下。

控制组:课程性质为限制选修课,以教材章节为主导,教师为主体,学生被动参与。教师讲授心理学理论知识,课程效果评价由平时考勤、课堂提问和期末论文3部分组成。

实验组:课程性质为公共必修课,以教材为参考,将教材章节进行融合整理,引入积极心理学理念,并设置关爱心灵、自我发展、情绪管理、人际交往、两性爱情和感受幸福6个主题,每个主题下设教学单元,包括人际交往、情绪调整、压力管理等。课程教学以学生为主体、教师为主导,采用小组讨论法、情景体验法、角色扮演法、案例分析法、自主学习法等教学方法,结合“学会学”等网络教学平台进行多维度、全方位的教学改革探索。课程效果评价由学生考勤和课堂表现、两次阶段性学习测验、教学实践活动、期末测试4部分组成。

2.3 实验后测

课程教学结束后,于期末测试时再次使用SCL-90症状自评量表分别对两组进行后测。

2.4 数据分析

采用SPSS 19.0软件收集、整理和分析实验数据,评估教学改革的实效性。P<0.05表示差异具有显著性。

3 结果

3.1 两组前测得分比较(见表1)

表1 两组前测得分比较(±s,分)

表1 两组前测得分比较(±s,分)

因子 实验组1.2 6±0.4 1 1.8 9±0.7 0 1.6 9±0.6 1 1.7 1±0.8 0 1.5 8±0.5 8 1.6 0±0.4 6 1.5 5±0.4 7 1.5 9±0.5 1 1.5 2±0.6 5 1.6 3±0.5 2控制组t值P值躯体化强迫症状人际关系抑郁焦虑敌对恐怖偏执精神病性睡眠饮食1.2 4±0.2 6 1.9 0±0.6 0 1.6 9±0.5 0 1.5 8±0.5 1 1.6 1±0.5 2 1.5 2±0.5 1 1.5 4±0.6 4 1.5 8±0.4 7 1.4 8±0.4 4 1.6 5±0.4 2 0.8 8 1 0.9 8 9 1.0 9 9 2.1 0 1 0.5 7 9 1.1 4 1 0.6 8 7 1.4 9 8 0.5 4 2 0.5 2 4 0.4 1 7 0.3 6 9 0.2 3 9 0.1 8 3 0.6 3 0 0.4 6 9 0.6 1 4 0.1 9 8 0.4 3 7 0.5 9 8

表1显示,两组干预前SCL-90症状自评量表各因子得分均未见显著性差异(P>0.05),因此可将两组视为同质。

3.2 实验组干预前后量表得分比较(见表2)

表2 实验组干预前后量表得分比较(±s,分)

表2 实验组干预前后量表得分比较(±s,分)

注:*表示 P<0.05,**表示 P<0.01,下同

因子 干预后1.2 0±0.4 1 1.8 1±0.3 7 1.4 0±0.4 6 1.4 4±0.3 9 1.4 6±0.6 6 1.5 3±0.3 6 1.4 1±0.6 3 1.4 7±0.3 3 1.4 8±0.6 8 1.6 1±0.6 3干预前t值P值躯体化强迫症状人际关系抑郁焦虑敌对恐怖偏执精神病性睡眠饮食1.2 6±0.4 1 1.8 9±0.7 0 1.6 9±0.6 1 1.7 1±0.8 0 1.5 8±0.5 8 1.6 0±0.4 6 1.5 5±0.4 7 1.5 9±0.5 1 1.5 2±0.6 5 1.6 3±0.5 2 1.7 8 9 2.1 3 1 4.2 6 5 5.5 9 2 2.3 4 1 2.5 6 1 2.5 2 8 2.2 7 6 0.8 5 9 0.1 0 2 0.1 5 8 0.0 2 7*0.0 0 2**0.0 0 0**0.0 0 0**0.0 1 9*0.0 2 4*0.0 3 6*0.4 1 2 0.8 5 9

表2显示,干预前后实验组在强迫症状、敌对、恐怖和偏执因子上得分差异显著(P<0.05),在人际关系、抑郁和焦虑因子上得分差异非常显著(P<0.01),在其他因子上得分差异不显著。

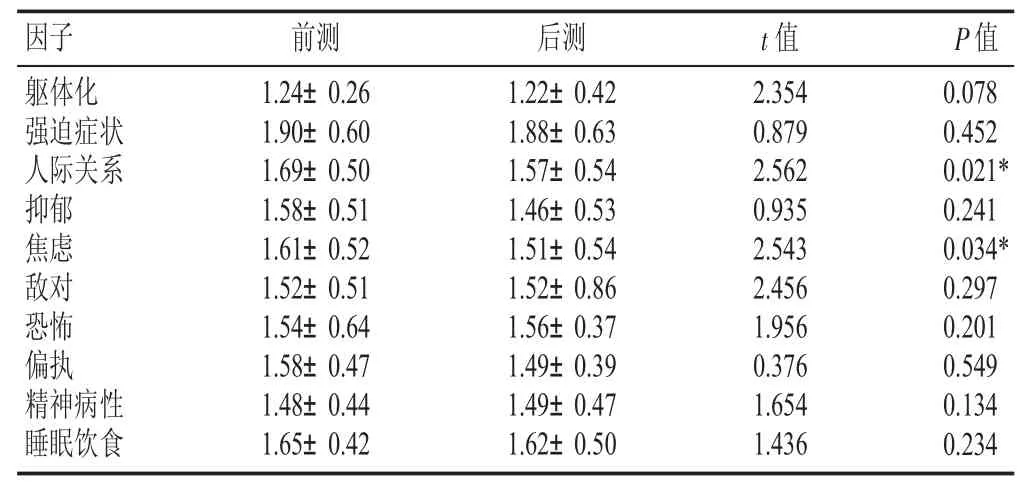

3.3 控制组干预前后量表得分比较(见表3)

表3 控制组干预前后量表得分比较(±s,分)

表3 控制组干预前后量表得分比较(±s,分)

因子 后测1.2 2±0.4 2 1.8 8±0.6 3 1.5 7±0.5 4 1.4 6±0.5 3 1.5 1±0.5 4 1.5 2±0.8 6 1.5 6±0.3 7 1.4 9±0.3 9 1.4 9±0.4 7 1.6 2±0.5 0前测t值P值躯体化强迫症状人际关系抑郁焦虑敌对恐怖偏执精神病性睡眠饮食1.2 4±0.2 6 1.9 0±0.6 0 1.6 9±0.5 0 1.5 8±0.5 1 1.6 1±0.5 2 1.5 2±0.5 1 1.5 4±0.6 4 1.5 8±0.4 7 1.4 8±0.4 4 1.6 5±0.4 2 2.3 5 4 0.8 7 9 2.5 6 2 0.9 3 5 2.5 4 3 2.4 5 6 1.9 5 6 0.3 7 6 1.6 5 4 1.4 3 6 0.0 7 8 0.4 5 2 0.0 2 1*0.2 4 1 0.0 3 4*0.2 9 7 0.2 0 1 0.5 4 9 0.1 3 4 0.2 3 4

表3显示,控制组干预前后在人际关系和焦虑因子上得分差异显著(P<0.05),在其他因子上得分差异不显著。

3.4 两组后测得分比较(见表4)

表4 两组后测得分比较(±s,分)

表4 两组后测得分比较(±s,分)

因子 实验组1.2 0±0.4 1 1.8 1±0.3 7 1.4 0±0.4 6 1.4 4±0.3 9 1.4 6±0.6 6 1.5 3±0.3 6 1.4 1±0.6 3 1.4 7±0.3 3 1.4 8±0.6 8 1.6 1±0.6 3控制组t值P值躯体化强迫症状人际关系抑郁焦虑敌对恐怖偏执精神病性睡眠饮食1.2 2±0.4 2 1.8 8±0.6 3 1.5 7±0.5 4 1.4 6±0.5 3 1.5 1±0.5 4 1.5 2±0.8 6 1.5 6±0.3 7 1.4 9±0.3 9 1.4 9±0.4 7 1.6 2±0.5 0 5.7 7 5 1.4 2 6 4.5 5 1 4.2 3 8 5.5 7 3 2.5 2 7 4.8 6 3 2.6 9 5 2.2 3 8 0.4 3 5 0.1 0 4 0.1 8 7 0.0 0 9**0.0 0 3**0.0 0 1**0.0 8 6 0.0 1 3*0.0 2 7*0.2 0 4 0.5 8 7

表4显示,两组干预后SCL-90症状自评量表得分在恐怖和偏执因子上差异显著(P<0.05),在人际关系、抑郁和焦虑因子上差异非常显著(P<0.01),在其他因子上差异不显著。

4 讨论

4.1 心理健康教育能促进学生心理健康水平的提升

实验结果显示,传统心理健康教育对改善学生人际关系和焦虑状态有显著作用,改革后的课程对学生人际关系、抑郁、焦虑、强迫症状、敌对、恐怖和偏执均有显著改善作用。这说明心理健康教育有利于提高学生心理健康水平,也说明在医学类高职院校开展该课程的必要性和有效性。接受过心理健康教育的学生,其人际交往能力、调节情绪能力显著提升,有助于其更好地适应学习和生活环境,增强心理韧性和心理弹性,提高幸福感[1]。

4.2 改革后的课程更利于学生心理健康水平的提升

虽然传统课程和改革后的课程都有利于学生心理健康水平的提升,但进一步检验发现,改革后的课程效果更好,主要表现在人际关系、焦虑、抑郁、恐怖和偏执几方面。心理健康教育课程改革过程中,我们通过引入积极心理学理念、变革课程性质、重新编排教学主题和内容、创新教学模式和方法、将教学载体和媒介信息化、改革课程考核评价方式等措施,切实提高了课程的有效性、趣味性和体验性。

4.3 研究的不足及今后的方向

因为实验设计和现场实验的局限性,本研究还存在着一些不足之处。例如,实验前、后测的影响效应没有有效规避,在实验中对无关变量的控制还需加强,包括学生自身成长和性别等对实验的影响,可启用第三组对照组被试;积极心理学相关内容的融入还需合理,教学方法和载体可以更加丰富,如引入PBL教学、慕课、微课等;课程评价还需进一步细化,关注学生对课程的主观评价和反馈。这些都需要在以后的课程改革和研究中进一步完善。

健康的心理是在相当长的时间内持续的、稳定的心理状态,并不能一蹴而就。积极关注医学类高职学生心理健康问题,有针对性地进行合理、有效的心理健康教育任重而道远。本研究从心理健康教育课程开设形式、内容、实施、评价等方面进行初步探索,希望能够为医学类高职院校课程建设提供一些切实可行的意见和建议。

——以莆田学院继续教育学院为例