多平面重建用于人工耳蜗植入术后评估的研究

蒋刈高搏王强林碧玉袁永一王国建蔡剑鸣戴朴*

1福建医科大学省立临床医学院、福建省立医院耳鼻咽喉科(福州350001)

2中国人民解放军总医院耳鼻咽喉头颈外科(北京100853)

人工耳蜗植入已成为双侧重度感音神经性听力损失患者的有效治疗手段。术中规范精准的操作可以保证患者术后助听效果,如听觉灵敏度和言语康复能力,减少并发症的发生风险。术后评估手段主要包括听力言语康复评估方法及影像学检查[1]。CT是临床工作者用来诊断内耳结构性病变的主要方式[2],其应用使得内耳疾病的诊断越来越准确,特别是高分辨率CT的出现,为内耳精细结构的辨识提供了可靠依据。以往有学者尝试通过用影像学的方式,建立内耳测量体系,用于临床诊断,对我们正确认识内耳结构性病变有一定的帮助[3,4]。本研究探索通过标准层面构建的多平面重建(MPR)技术评估人工耳蜗植入术后电极的覆盖角度及内耳精细结构的完整性。

1 方法

1.1 患者基本信息

本研究纳入2018年3月至8月在解放军总医院进行人工耳蜗植入患者42例(42侧),术后1周在解放军总医院进行颞骨CT检测,其中男性患者24例,女性患者18例,平均年龄12.6岁。本研究中37例耳蜗结构正常,5例前庭导水管扩大(EVAS)。植入耳蜗的型号:科利尔512 15例;奥地利(Concerto或者Sonata)F28 14例;诺尔康4例;美国1J 3例;美国MS 6例。其中科利尔512、美国1J及美国MS均采用圆窗前下扩大或者圆窗前下耳蜗开窗植入;奥地利F28及诺尔康均采用圆窗植入。

1.2 颞骨CT检测和影像重建

1) 颞骨CT检测仪器及扫描参数

扫描机器为Image United 64排螺旋CT,成人扫描时采用的管电压和电流分别为120kV、250mAS,儿童扫描时采用的管电压和电流分别为80kV、120mAs,测量图像的重建层厚为0.6mm。窗宽2600,窗位500,扫描基线定位于眶听线并与之平行。所有扫描全部由解放军总医院影像科医师操作进行。

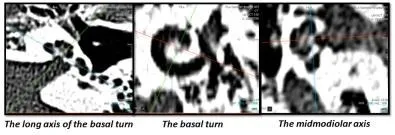

2) MPR影像重建(图1)

在Image United工作站完成MPR重建,通过调节冠状位线(a蓝线)、矢状位线(b绿线)和轴位线(c红线),构建出三个检测层面,分别是:①过圆窗膜中心且与底转基底部中轴平行的耳蜗底转长轴层面,②过蜗轴中心轴线且过耳蜗底转中轴的层面,定义为耳蜗底转中轴层面,③过蜗轴中心轴线且与耳蜗底转层面相互垂直的层面,称为蜗轴中轴层面。

第一步:在Image United工作站中对样本图像选择高级分析,首先将轴位层面调节至耳蜗蜗轴的中心层面,调节冠状位线(a线)和矢状位线(b线),使a线与耳蜗底转平行,并过圆窗中点,调节b线使其与过耳蜗蜗轴中心,并与蜗轴长轴平行。

第二步:调整矢状位层面的a线和轴位线(c线),旋转并微调a线使其与耳蜗底转平行,直至冠状位层面可观察到完整的耳蜗底转层面,此时的冠状位即为耳蜗底转中轴层面,随后调节c线,使c线过耳蜗蜗轴中心,并与蜗轴长轴平行。

第三步:调整冠状位层面的b线和c线,首先旋转微调c线使c线经过圆窗重点以及耳蜗蜗轴中心,此时轴位层面即为耳蜗底转长轴层面,随后旋转微调b线,使b线与c线垂直且过耳蜗蜗轴中心,此时矢状位层面即为蜗轴中轴层面。

图1 耳蜗MPR重建Fig.1 The multiplanar reconstruction(MPR)of Spiral CT The three planes are perpendicular to each other.A)the long axis of the basal turn,B)the basal turn,C)the midmodiolar axis.Plane B is parallel to the basal turn and passes through the center of the round window.Plane A and C pass through the midmodiolar axis,and plane A follows the line between the midmodiolar axis and the midpoint of the round window.

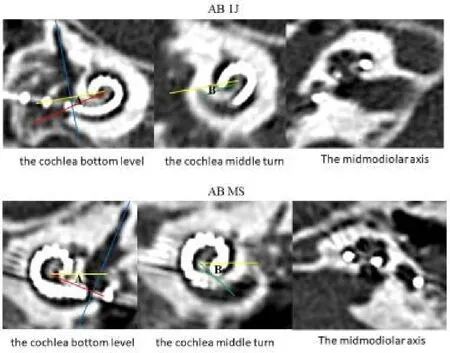

1.3 术后影像重建后观察指标(图2)

1.3.1 耳蜗植入后电极覆盖角度

电极植入覆盖角度的测量是在MPR重建后耳蜗底转平面图像上测量最外侧电极与0度参考线的夹角(A),在耳蜗中转层面测量底转最外侧电极与中转最顶端电极的夹角(B),耳蜗植入电极覆盖角度=360-A+B(度)。

1.3.2 耳蜗植入后耳蜗内精细结构损伤程度

耳蜗的底转层面、耳蜗底转长轴层面和蜗轴层面观察电极的位置及耳蜗内精细结构损伤程度。耳蜗内精细结构包括螺旋韧带、基底膜、骨螺旋板、蜗轴等结构。耳蜗植入电极所致创伤的组织学的损伤程度参考指标[5]:0级:基底膜、骨螺旋板及蜗轴无损伤;1级:基底膜变形向前庭阶膨胀;2级:基底膜部分撕裂;3级:电极穿过基底膜自鼓阶进入前庭阶;4级:蜗轴及骨螺旋板骨折。

2 结果

2.1 本研究耳蜗植入后电极情况(图2)

科利尔512电极:耳蜗圆窗前下扩大植入澳大利亚512电极,可以看到电极贴着耳蜗鼓阶的外侧壁走行。耳蜗长度覆盖底转和中转。覆盖角度大约394.1hi 16.9h。

奥地利F28电极:耳蜗圆窗植入奥地利F28电极,可以看到电极靠耳蜗鼓阶的外侧壁走行,与耳蜗外侧壁有间隙,耳蜗覆盖底转和中转。覆盖角度大约378.5hi 16.3h。

诺尔康电极:耳蜗圆窗植入诺尔康电极,可以看到电极靠耳蜗鼓阶的外侧壁走行,与耳蜗外侧壁有间隙,耳蜗覆盖底转至中转起始。覆盖角度大约379.5hi 9.3h。

美国1J电极:耳蜗圆窗前下扩大植入美国1J电极,可以看到在耳蜗底转靠近耳蜗外侧壁走行,中转起始靠近蜗轴,与耳蜗外侧壁有间隙,耳蜗覆盖底转至中转起始。覆盖角度大约342.2hi 11.3h。

美国MS电极:耳蜗圆窗前下扩大植入美国MS电极,可以看到电极在鼓阶的中部走行,与耳蜗外侧壁有间隙,耳蜗覆盖底转至中转。覆盖角度大约387.5hi 12.5h。

图2 不同电极植入MPR重建电极位置及覆盖角度Fig.2 The electrode position and the covering angle in cochlea varied in different CI model implantation

2.2 本研究耳蜗植入后耳蜗内精细结构情况

耳蜗的基底膜在影像上无法清晰显影,因此通过影像重建无法准确评估电极植入后基底膜是否抬高,蜗轴及骨螺旋板走形在人工耳蜗植入后CT检测MPR重建后可以看到。本研究中纳入的病例,通过MPR重建后,没有看到明显的蜗轴及骨螺旋板损伤。

3 讨论

由于内耳结构精细,所测量的结构多为毫米级,因此观察层面的选择对结果的判定有着较大影响,常规轴位以及矢状位并非沿内耳结构本身轴线观测,较易出现结果误读。随着高分辨率CT可以帮助辨识内耳精细结构,使用多平面重建(MPR)技术可以在常规CT扫描影像资料的基础上调整出所需观察结构的任意层面,国内已有相关文献报道采用双斜位MPR,实现了颞骨内不同结构的全程显示[6],相对于轴位和冠状位图像,MPR重建图像对于内耳结构的显示更加清晰和直观;同时,相较于三维重建方法,MPR测量的方式更加客观,且不易受人为因素影响,操作简便[7];国外有学者认为MPR可以提高内耳畸形的检出率和正确率[8]。本研究通过构建耳蜗底转长轴层面和蜗轴中轴层面,从两个层面测量耳蜗的高度,确保了测量结果的准确性,同时对于耳蜗底转及蜗轴高度皆采用两个不同层面的测量,通过相同的测量结果印证层面确立的准确性。

本文通过MPR重建,在同一标准层面下观察不同电极在耳蜗内的情况,能够准确的评估电极在耳蜗内的位置及电极的覆盖角度。电极植入深度角的测量是在MPR重建后耳蜗底转平面图像上测量最顶端电极与0度参考线的夹角,耳蜗电极的覆盖角度=360-A+B度(图2)。目前对于0度参考线有不同定位方法:有学者建议基于解剖学,将圆窗中点与蜗轴中心的连线定为0度参考线[9],这种方法圆窗中点定位受耳蜗开窗方式的影响,例如在耳蜗前下扩大开窗时,圆窗膜中点的位置受耳蜗前下扩大的程度而定位不准;有学者建议经过上半规管和前庭中点连线的延长线与耳蜗电极的交点定义为圆窗中点,耳蜗电极盘曲呈的圆形的圆心定义为蜗轴中心,蜗轴中心与上述定义的圆窗中点计为0度参考线[10],这种方法的蜗轴中心是通过电极形状的中点估计,受电极设计的影响。因此两种方法测量的耳蜗电极植入深度角不同[11]。需要构建一种相对标准的检测方法。本研究将MPR重建后耳蜗底转平面图像上经过上半规管和前庭中点连线的延长线与耳蜗电极的交点定义为圆窗中点(图2),将耳蜗底转平面上显示的解剖上蜗轴中心位置定义为蜗轴中心,将圆窗中点与蜗轴中心的连线定为0度参考线,对不同产品植入电极的覆盖角度进行检测,可以不受耳蜗开窗位置和电极是否抱蜗轴的影响。然而不同患者的耳蜗大小不同,植入电极覆盖角度存在个体差异。

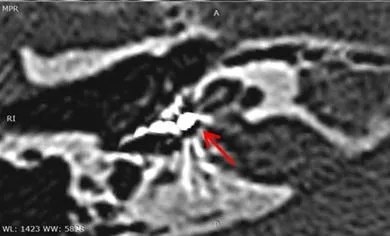

既往有学者对耳蜗植入后耳蜗内损伤进行组织病理学评估,认为主要的损伤在蜗轴、骨螺旋板和基底膜,其中耳蜗底转的损伤比较明显[12]。植入后近期损伤主要有蜗轴、骨螺旋板和基底膜的压迫或者撕裂,远期则形成耳蜗内组织纤维化或者骨化,蜗轴、骨螺旋板和基底膜损伤处螺旋神经节细胞减少等情况,影响耳蜗植入效果[13,14]。目前,X线平片仍然是国内外人工耳蜗植入术后判断电极植入情况的常规检查[15],一般在耳蜗术后一周左右,通过改良的Stenver位(“耳蜗视图”)拍摄,可以显示单个电极的插入深度和位置。然而X线检查所得的图像不能区分耳蜗内部的细微结构,无法准确判断电极位于鼓阶中还是前庭阶中,更无法准确判断电极与蜗轴之间的关系。术后颞骨CT检查常用于特殊病例耳蜗植入,例如耳蜗骨化或者畸形耳蜗,可以客观的呈现患者耳部微细的解剖结构,大体评估术后蜗内结构的情况。然而,如果需要评估植入电极在耳蜗内植入的深度角,判断植入电极对骨螺旋板、基底膜或者蜗轴的关系,则在标准层面下进行测量更加准确。运用CT原始数据经过多平面重建技术可以进行任意方位重建,可以实现对耳蜗植入后的精准评估[16]。本研究通过MPR重建,可以看到耳蜗的基底膜在影像上无法清晰显影,因此通过影像重建无法准确评估电极植入后基底膜是否抬高。蜗轴及骨螺旋板走行在人工耳蜗植入后CT的MPR重建图像中可以辨识。因此,通过术后影像MPR重建对耳蜗内精细结构评估,主要观察耳蜗底转、耳蜗中转的电极与蜗轴和骨螺旋板的位置关系,电极对耳蜗损伤分类可以考虑0级:基底膜、骨螺旋板及蜗轴无损伤;1级:骨螺旋板变形;2级:电极穿过基底膜自鼓阶进入前庭阶;3级:蜗轴及骨螺旋板骨折。我们对一例因人工耳蜗植入前庭而就诊于解放军总医院拟行二次耳蜗植入的病例进行MPR重建,可以看到电极穿过骨螺旋板进入前庭阶。(图3)

图3 电极穿过骨螺旋板进入前庭阶Fig.3 The electrode passes through the osseous spiral lamina into the vestibular scalar

4 结论

人工耳蜗植入是重度极重度耳聋患者有效和安全的听觉康复手段。术后标准层面影像重建可以确定电极在耳蜗内的位置细节,帮助评估电极植入对耳蜗蜗轴及骨螺旋板的损伤程度,为规范性手术提供指导。