期刊史视角下的高校学报发展探析

摘要:本文通过对中国近现代期刊业的发展进程及近40年高校学报发展演变的整合梳理,分析了目前高校学报的现状及问题,提出了在期刊史视角下高校学报未来发展的可寻路径,力求为高校学报的发展注入新的生机。

关键词:期刊史;高校学报;体制演变;发展路径

doi:10.16083/j.cnki.1671-1580.2019.12.002

中图分类号:G237.5文献标识码:A文章编号:1671—1580(2019)12—0010—06

從我国期刊的发展历史来看,出版物是随着人类社会历史的发展而产生、演变的。不同的出版物需要满足社会不同的发展需求,社会的需求是出版物产生的前提条件,而各种出版物又在以不同的方式和力量影响着社会历史文化的发展。期刊也是如此,期刊是丰富多彩的,不同门类的期刊,其宗旨、性质、作用及其运行机制、生存环境和发展水平都有很大差距和区别。高校学报作为期刊的一种,也一样秉承这样的规律。如何在索骥历史中探求未来,是高校学报人需要坚持的理想信念。

一、中国近现代期刊的发展进程及共时高校学报发展进程

(一)初创期(1815~戊戌变法前)

中国期刊的最早形式基本可以认定为西方传教士创办的以向当时的中国人民传递目的性信息的中文期刊,1815年英国传教士罗伯特·马礼逊和米连共同主编的《察世俗每月统记传》是被学界认可的近代以来最早的中文期刊,该刊于1822年停刊。以《察世俗每月统计传》为开创标志,中国的期刊事业已经走过了200多年的风风雨雨。

在这时期内,教育作为社会经济文化发展的综合产物,也发生了根本性变化。清政府在洋务运动中兴办了一批军事工业和民用工业,需要大量人才,于是从19世纪60年代至90年代中期陆续创办了一批新式学堂。但是这一阶段尚未有成熟的院校体系,更没有系统的高校,也就没有高校学报的存在。

(二)发展期(1896~1914)

晚清时期,资本主义经济的产生和发展,为近代期刊创办和发展提供了基本条件和物质基础。主要体现在以下几个方面:第一,培育了对近代期刊的社会需求。伴随着新的生产关系和阶级力量的出现以及城市化的进程,产生了重要的市民阶层这一社会群体。市民阶层的生活方式逐步多元化,对信息、知识和娱乐休闲等方面产生了新的需求,这就为各类期刊的应运而生提供了发展的空间。第二,涵养了近代期刊的办刊队伍。资本主义的初步发展加速了传统官绅社会的分化,一部分士绅成为了商人、实业家等,但仍有很大一部分转化为新式知识分子,在他们接受新式教育后,又转变为律师、教师或科学家,这其中的一部分人,后来成长为职业的报刊期刊从业者。第三,建立了近代期刊的传播渠道。轮船、铁路、邮政、电报电话等新兴产业的建设形成了覆盖广泛、方便快捷的交通和邮政网络,为期刊的出版流通奠定了物质基础,后期极大地便利了期刊的发行和销售。

在这一阶段,中国的期刊出版事业快速发展,高校学报的诞生依赖于近代新式大学的产生和发展,东吴大学于1906年创刊的《东吴月报》是我国最早的高校学报,当时这份刊物的大部分内容还并不是学术探究,多为时事及知识性介绍等。

(三)繁荣发展期(1915~1936)

报刊的地位,从最初传教士宣教的工具,跃进成为具有时代象征意义的标志物。胡适曾说:“有三个杂志可以代表三个时代,可以说是创造了三个新时代。一是《时务报》,一是《新民丛报》,一是《新青年》。”

“科学救国,科学报国,实业救国”等思想产生于这一时期,尽管这些思想在当时的历史条件下是很难实现的,但从一些有影响力的科技期刊的创办中能够看出中国知识分子的探索精神。《科学》杂志1915年1月在上海创刊,中国科学社编辑出版发行,商务印书馆印刷。其办刊宗旨是:“以阐发科学精义及其效用为主。”该刊在传播世界上各门类最新科学知识的同时,努力地阐述科学与实业、与教育、与国家发展、与社会进步等各个方面的关系,宣传科学在人类社会现代化进程中不可或缺的作用,正是对中国公众现代科学意识的一种可贵启蒙。

伴随着现代学科的建制和大学的兴起,高校学报、学术性专业期刊成为了高校师生课堂之外最重要的学术文化平台,对内可资师生间的交流研讨,对外可向社会发出声音。

(四)艰难进步期(1937~1949)

近代期刊置身于社会变革之中,以其自成一体的知识传授和思想传播系统,并通过其易变和快速反应机制,往往成为引发新一轮社会变革热情的直接诱因,甚至是行动实践上的力量支点。1937年全面抗战爆发,民众动员工作由此提上重要的议事日程,作为媒介的期刊,在这个风云变换的系列时代中,产生了多次发展高潮,从未缺席我国历史的任何重要场合。1945年创刊679种,是1946年的2.09倍,在这变动不居的时代,这些期刊的产生都成为了最具有代表性的历史符号。动荡的战事也阻碍了高校学报的正常发展,在这一阶段整体呈现出了缓慢发展的态势。

(五)新中国成立后的初创期(1949~1966)

这一时期,期刊行业随着新中国的发展而不断发展,开启了崭新的征程。在社会各个阶级的共同努力和影响之下,期刊也有了新的定位,带给人们新的认知方式,这使新中国对意识形态领域的认识更加全面和完整,期刊的发行方向更加多元化,在社会、经济、教育、科技、文化发展等各个领域都有了一定的进步。图1为1949年至1966年这一时间段出版的期刊种数,1958年、1959年、1964年、1965年的发型种数都超过了800种。学术类期刊伴随着中华人民共和国意识形态构建和各级教育机构的发展而迅速发展,担负着深化理论探索、展示高等教育和科学研究成果平台的功能。在学术期刊总数量最多的1965年,人文社科和科技期刊总量达到612种。

与此同时,高校学报在这一时期迎来了自己的恢复发展期,主要以恢复和新创为主。由于国家在这一时期取得了经济、政治和文化的全面整顿成效,文化初步繁荣,许多著名大学借此东风相继创办了自己的学报。主要有创办于1951年5月的山东大学《文史哲》、创办于1952年7月的《厦门大学学报》、创办于1955年1月的《南京大学学报》、创办于1955年7月的《北京大学学报》、创办于1955年的《复旦学报》等。

1956年,党中央提出“向科学进军”的号召,毛泽东主席提出“百花齐放、百家争鸣”的“双百”方针,许多学报相继组织和参与了各种学术问题的辩论和研究,引发了各大学报的学术争鸣景象和良好的学术氛围。各高校的学报也以不同的形式和办刊理念为学术期刊领域打下了相互交流、学习、融汇、提升的优良学术传统。

(六)新中国期刊凋零期(1967~1977)

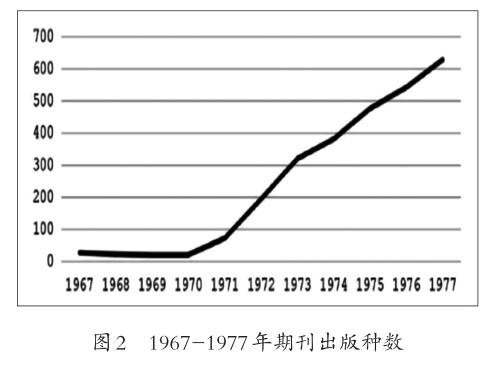

这一时期,国家经历了一段相对特殊的时期,期刊出现了停刊潮,种类骤降。期刊的种数从1965年的790种急速下降为1969年的20种。期刊作为连续出版物,其媒介生态和出版周期大多被破坏和中断,受到的负面影响尤其严重。1967年至1977年期刊出版种数如图2。

1970年下半年,周恩来总理对溃散的出版事业开始过问和干预,他亲自召集国务院出版口负责人谈话,提出1971年恢复某些重要图书出版的要求。同年3月15日到7月31日的全国出版工作座谈会期间,已有诸多利好态势出现,周恩来总理特别强调出版机构在继续出版马列和毛主席著作外,应重新恢复出版青少年读物和文艺、科技、经济、历史、地理、国际知识等各类读物及工具书。仅仅在1971年底,全国期刊种数已经回升至72种;1972年再上升到194种。

1973年,中央有关部门通知原来办有学报的高校恢复学刊,10家学报在全国复刊并公开发行,这10家学报皆属于教育部直属的综合性大学,包括山东大学、北京大学、南开大学、复旦大学、南京大学、厦门大学、武汉大学、中山大学、吉林大学、四川大学。

(七)新中国期刊繁荣期(1978~2012)

1978年12月18日至22日,中国共产党第十一届中央委员会第三次全体会议在北京召开。这是新中国成立以来具有深远意义的伟大转折,开启了改革开放的历史新时期。期刊出版工作伴随着时代前进的步伐,紧紧围绕党和国家的工作大局,迎来了从恢复发展,到改革创新,再到迎接新媒体巨大挑战的发展历程。

这一时期是期刊行业重要的逻辑起点,具体有以下含义:第一,中國新时期的改革开放是包括中国期刊历史发展在内的中国新闻出版行业发展的历史背景,在这一大背景下,形成了中国期刊历史审视、叙述的基本认识框架。第二,改革开放作为新时期期刊历史叙述的实践起点和主题,对社会互动、社会进步都有着巨大的能动作用。第三,新时期中国期刊史研究的核心问题是期刊变迁史和期刊效果史的关系,这个问题也在这一时期得到了很好的诠释。第四,新时期中国期刊史的主题内容是对以改革开放为中心的期刊出版实践活动做出系统的叙述和反应。

图3为1977年至2015年的期刊出版种数,1977年至2015年间,期刊种数从1977年的628种发展为1993年的7011种,在种数上翻了10倍。再到2015年的10014种,与1977年同比增长值达1495%。同时,不同领域的期刊纷纷创刊,如《世界经济》《自然辩证法通讯》《文艺研究》《中国社会科学》《读者文摘》等。20世纪80年代先后崛起了文化内涵丰富多样的期刊群落,期刊群落的繁盛展示着我国文化进步的轨迹。如表1所示,人文社科期刊和自然科学期刊在这一时期尤为朝气蓬勃。

高等教育的快速发展带动高校科技期刊蓬勃发展,1987年高校自然科学学报达到600多种,约占全国科技期刊的七分之一。到1988年底,全国高校文、理学报总数已达1000多种,约为当时全国期刊总数的六分之一。截至1999年,全国高校学报总数已达1800多种,加之高校所办的其他教学或专业期刊,总数接近了2500种,约占全国期刊总数的三分之一。

20世纪80年代前后,高校学报编辑队伍不断发展壮大,为培养新生编辑力量,也有一些普通高校开设了编辑学专业,有数所高校取得编辑出版学硕士学位授予权。同时,编辑学术的研究开始兴盛,已成为与我国新闻系统、出版系统和科学院系统相呼应的编辑出版学研究的重要力量之一。基于上述发展,高校学报的学术质量和编辑出版质量的大幅进步为其扩大了社会地位和国际影响。

(七)新中国期刊转型期(2013~2018)

在前期的积累和丰富发展下,期刊开始注重自己的品牌和平台的社会价值,并在这一时期涌现了一大批社会效益和经济效益俱佳的期刊。国家各类奖项的设立也推动了报刊业整体结构性的改革,精品期刊持续出现并发展。这一向阳景象切实将习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心,提高了主流媒体的传播力、引导力、公信力,整体提高了国家文化软实力。

体制的改革和创新随着新时期社会经济、文化的发展呈现了新的态势,集约化、数字化的发展模式占据核心地位。学报的体制改革顺应我国社会的整体前进方向,通过整合和策划,清华大学出版社期刊中心、浙江大学期刊中心、北京中医药大学期刊中心等形成了高校期刊集群,颇具影响力。

高校期刊的数字化、信息化发展与期刊行业同步进行,数据库及自动化办公系统的开放试行,极大减轻了知识量激增所带来的繁重编校工作,加快了高校学报虚拟集团化的进程。期刊的数字化高速发展与纸媒在这一阶段的极大衰落已是不争的事实,尽管仍有大量内容可述,但在此不再详述。

二、由高校学报的逐步演变引发的思考

(一)时代的产物应以时代为大背景,以未来前景为指导

期刊是一种十分受所处时代大背景影响的社会产物,期刊与时代的紧密关联,也是期刊发挥其媒介影响力的有力显现。高校学报的特征和形式也决定了其更加受到时代的制约,因此在衡量和思考发展前景的时候应该始终坚持遵循时代发展规律,认清时代发展趋势。高瞻远瞩一直都是万物提升和发展的必备要素之一,当今社会信息的高速发展,改变了期刊行业的整体格局和主流形态。人工智能的广泛应用要求期刊从业者必须积极要求进步,让技术手段的更新成为期刊的促进条件而不是制约因素,具备阅读和查询功能的手机软件层出不穷,越来越完善的信息检索功能也让高校学报这类知识产出的纸质平台被转移到了电子屏幕之上,如何做好这一过程的衔接和平衡,的确是一个难题。

期刊始终具有与传统形式图书完全不同的特征,为了保持其期期衔接的强烈节奏感和面向学术前沿的信息及时有效性,必须要求期刊把握及时性、新颖性、当代性,展示新知识、新思想、新观点、新学术。

多平台的分享、发布以及多设备的使用、操作使得学术论文的阅读变得简易、丰富、多元起来。期刊从业者,高校学报从业者始终都在探寻着如何在科技的大潮下让自身的不断追赶显得更有力量。早在2009年,时任新闻出版总署副署长李东东就曾提出:“要进一步深化高校期刊出版单位改革,鼓励高校期刊集约化、规模化发展,构建学术期刊数字出版平台,创新高校期刊出版体制”,时至今日,学术期刊的数字出版平台仍然日新月异,不断的更新和优化也预示着高校学报的时代探索一刻都不可停歇。

诚然,在2019年的今天我们所看到的景象也仅仅能代表2019年而已,5年、10年后会不会出现更具有竞争力的科技和应用来代替“集约化、数字化”这样的词汇,成为新的期刊发展趋势,不可定论,只有不断保持前进和接受新的事物,才能跟随上时代的阔步前行。

(二)信息传递及教育引导等社会功能是否被弱化

作为连接社会的端口与平台的期刊,在变动不居的社会潮流激荡之中,其实一直遵循着与戊戌时期大致相同的“通”和“开”的社会功能,只是不同时代语境下的期刊目标指向有所分别而已。高校学报的社会功能不仅仅在于高校的“园地”与“窗口”,也不仅仅在于刊发具有评价性成果的平台,更在于学术的汇集和集中展示,因此高校学报的“通”与“开”之功能已与往日大有不同。以动员和宣导为主的期刊,试图通过从上到下的灌输与植入去进行对大众的思想启蒙和改革,往往具有很强的引导性与引领性,此为“通”。这一类的期刊多属于政治和文化思想一类,對社会产生重大的影响,高校学报属于此类。并没有在文化的大舞台上体现多么不可取代的地位,却以其巨量存在和基层性的特质,不断促成社会的转型和进步。

救亡这一时代主题,曾经为中国期刊史带来过不曾有过的发行量纪录,期刊在当时社会的教育引导功能,不言而喻。1931年“九一八事变”爆发时,《生活》周刊公开声明,要“与国人共赴国难”,在同年9月26日出版的《生活》周刊《小言论》专栏的短评中,呼吁“全国人民以决死的精神,团结起来作积极的挣扎与苦斗”。与《新青年》对文化启蒙的社会功能相映衬,《生活》的这次掷地有声,成为了时代的象征和烙印,为期刊史留下了深刻的一页。时至今日,我们仍然需要肯定期刊对于社会的引导教育功能,尽管形式不断新颖,内容不断变化,但本质并无差异。

三、期刊史视角下高校学报的发展路径

(一)必须坚定不移坚持马克思主义的指导地位

我国是中国共产党领导的社会主义国家,中国共产党是以马克思主义为行动指南的政党,我国的期刊业是中国共产党领导的社会主义事业的组成部分,必须要坚持以马克思主义为指导,坚持以中国特色社会主义理论为指导。这是中国特色社会主义期刊事业与资本主义国家的根本区别之一。作为高校面向社会、面向世界开放的一扇窗口,高校学报更要坚定不移坚持这一基本原则和立场,时刻确保意识形态的正确性。

(二)坚持党管媒体的原则

党管媒体是中国特色社会主义期刊事业坚持正确舆论导向和政治方向的组织保障。党管媒体的内涵是十分丰富的,党的领导和关怀不仅给予了期刊发展的指向性,更给予了强有力的支撑。高校学报配合高校体制的日益革新,也始终要在党的监管和领导之下,严格依照各项规章制度,依法依规全面发展。

(三)在适当的时机更新本刊的定位和办刊理念

高校学报虽然是以高校的外在表现形式之一存在的,但是却不应该只有这一项职能。高校学报不仅要服务于高等教育、高校师生,更应该将自己的视野和发展方向不断拓宽。高校学报也不应该主要服务于中小学教师的评职功能,而是应该有更高的学术站位,在稿件的选取上要有更加严格的选择性和更加有深度的判断性。

同时,高校学报也要在适当的时刻敢于更新自己的办刊理念,横跨十年甚至更久的刊物如果不进行理念更新那么必然会被期刊前进的大潮所淘汰。当然,每份期刊的创办都有属于自己的初心和理想,但是坚守初心不代表一成不变,追逐理想不代表墨守成规。只有不断与时俱进,跟进时代,才能使高校学报能够始终站在时代的期刊舞台之上,而不是迅速衰落。

(四)坚持社会效益与教育引导功能的统一

从期刊诞生之初传教士为了达到传教的目的创办期刊,到改良派人士对于期刊培养民众道德和觉醒的肯定,再到新文化运动后期刊成为了民众生活必备的百科全书,以及21世纪的当下期刊带给人们的信息量和知识检索功能,这些都充分地展现了期刊所肩负的传播思想、传播光明、传播知识、传播智慧的光荣使命。高校学报作为教师和学生发表学术心得的门户,作为检索最新学术动态的平台,作为最新理论研究前沿的首要阵地,更应该重视自己从初始到现在的教育引导功能,更应该重视自身价值与社会价值的统一。

(五)坚定不移走改革创新发展之路

2014年8月18日,习近平总书记主持召开中央全面深化改革领导小组第四次会议,会议审议通过了《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》。会议强调:“坚持传统媒体和新兴媒体优势互补、一体发展,坚持先进技术为支撑、内容建设为根本,推动传统媒体和新兴媒体在内容、渠道、平台、经营、管理等方面的深度融合,着力打造一批形态多样、手段先进、具有竞争力的新型主流媒体,建成几家拥有强大实力和传播力、公信力、影响力的新型媒体集团,形成立体多样、融合发展的现代传播体系”。这一《指导意见》要求期刊同仁抓住机遇、迎接挑战,更是要求高校学报勇于接触和利用新的传播媒介,使学术的传播从时间和空间上都得到延伸和发展。尽管新兴媒介传播迅速崛起,但是纸质期刊仍然有其不可代替性,这是高校学报需要把握和正视的一点。

体制机制的创新也是高校学报发展的重中之重,新旧媒介的融合和交叉,带来了很多复杂的问题。构建新型的媒体管理体制和运行机制,是建立现代传播体系的关键所在,高校学报历经40年的体制演变和发展,始终敢于探索,勇于前行。但是这并不意味着我们可以放慢步伐,品尝成果,而更应该怀着警惕性和紧迫性,在经济繁荣和社会发展的日新月异中,坚持创新。

[参考文献]

[1]朱剑.如影随形:四十年来学术期刊编辑的身份焦虑[J].清华大学学报(哲学社会科学版),2018(02).

[2]朱剑.自缚与破茧:40年来高校学报体制的演变——以人文社科学报为中心[J].吉首大学学报(社會科学版),2019(06).

[3]蒋重跃.我心目中的一流学术期刊[J].杭州师范大学学报(社会科学版),2019(05).

[4]唐玉宏.从中国近代期刊发展史看期刊的社会功能[J].中州学刊,2006(06).

[5]孙婧,管青山,段立晖等.期刊史视角下的近代医学期刊研究,2019(02).

[6]石峰.中国期刊史第3卷(1949-1978)[M].北京:人民出版社,2018.

[7]段艳雯.新中国成立70周年中国期刊业变迁与前瞻[J].编辑之友,2019(09).

[8]宋应离.高校学报性质与功能的历史考察[J].齐齐哈尔师范学院学报(哲学社会科学报),1992(04).

[9]卜庆华.关于改革和发展大潮中高校学报的历史走向[J].湘湘论坛,1993(03).

[10]石峰.中国期刊史第2卷(1911-1949)[M].北京:人民出版社,2018.

[11]石峰.中国期刊史第4卷(1978-2015)[M].北京:人民出版社,2018.

[12]黄可心.对新时期高校学报整体战略转型的理性思考[J].吉林省教育学院学报,2011(02).

[13]王辰.坚持文化自信——高校学报数字化、专业化转型发展之探析[J].吉林省教育学院学报,2018(12).

[14]韩璐.媒体融合时代高校学报发展的应对策略思考[J].吉林省教育学院学报,2017(09).

[15]周海秋.学术期刊融合出版的创新模式研究[J].吉林省教育学院学报,2019(06).

[16]尚欣.新媒体环境下传统编辑工作与学术期刊面临的挑战——以《吉林省教育学院学报》为例[J].吉林省教育学院学报,2019(09).

Analysis on the Development of University Journals from the Perspective of Journal History

WANG Chen

(Jilin Province Institute of Education, Changchun Jilin 130022, China)

Abstract: This paper analyzes the current situation and problems of university journals by reviewing the development process of modern Chinese journals and the evolution of university journals in the past 40 years. In the paper, the author puts forward a feasible path for the future development of the university journals from the perspective of journal history. It aims to bring new vigor and vitality into the university journalsdevelopment. So as to inject new vitality into the development of university journals.

Key words: journals history; university journals; institutional evolvement; development path

[责任编辑:周海秋]