生物有机肥和土壤修复剂对马铃薯生长及产量的影响

和亿章,和福祥

(玉龙县宝山乡农业综合服务中心,云南玉龙674123)

云南省种植马铃薯历史悠久,种植区域广布全省,早在1848年就有引种栽培马铃薯的记载[1],种植区域广布全省。20世纪80年代以来,马铃薯发展成为云南省第三大粮食作物,也是高寒山区群众重要的经济来源[2]。云南省具有丰富多样的立体气候,囊括了寒温带到热带等7种气候带类型[3],根据不同气候带的种植季节,一般分为冬早马铃薯[4](冬季马铃薯和早春马铃薯的统称)和大春马铃薯。冬早马铃薯分布广泛,全省低海拔坝区或河谷地区都有种植,大春马铃薯主要分布于滇西北、滇中的高海拔山区。近年来,随着国家马铃薯主粮化战略的实施,冬早马铃薯区充分利用冬闲田进行种植,马铃薯产业发展迅速,成为云南省最大的种植区域。每年9-10月冬早马铃薯种植区都要到省内大春种植区(如丽江市、会泽县等地)调运大量商品薯作为种薯,由于丽薯6号[5]品种优势明显,丽江市等地种植户长期连作和加大化肥用量使土壤质量严重退化,马铃薯产量及品相呈下降趋势,马铃薯种薯供需结构矛盾突显。

土壤质量是农田生态健康发展和可持续发展的重要指标[6],有研究表明,生物有机肥[7~8]能改善土壤微生物群落的代谢,降低土壤传播病害的发生[9],化肥减量合理配施生物有机肥可以促进农作物对养分的吸收,增加产量,从而达到减肥增效。因此通过对云南省高寒山区大春马铃薯进行配施有机肥和土壤修复试验,探索生物有机肥和土壤修复剂对马铃薯生长及产量的影响,提出化肥减量配施生物有机肥和土壤修复剂的技术,对于构建健康的土壤环境和促进土壤可持续利用具有重要意义[10~11]。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

田间试验区位于云南省丽江市玉龙县宝山乡高寒村。该地区地处东经 100.28°,北纬27.47°,海拔3 100 m,年均气温8.5℃,全年无霜期120 d,年均日照时数2 200 h,年降雨量900~1 000 mm,气候冷凉。试验地土壤类型为黄棕壤,肥料中等,播种前20 cm土层土壤的理化性质为有机质25.72 g/kg、pH值7.52、全氮2.33 mg/kg、碱解氮139.65 mg/kg、有效磷17.7 mg/kg、缓效钾 204.48 mg/kg、速效钾 2 915.52 mg/kg。

1.2 试验材料

马铃薯品种选用丽薯6号,种薯均采用50~60 g小整薯。

1.3 试验方法

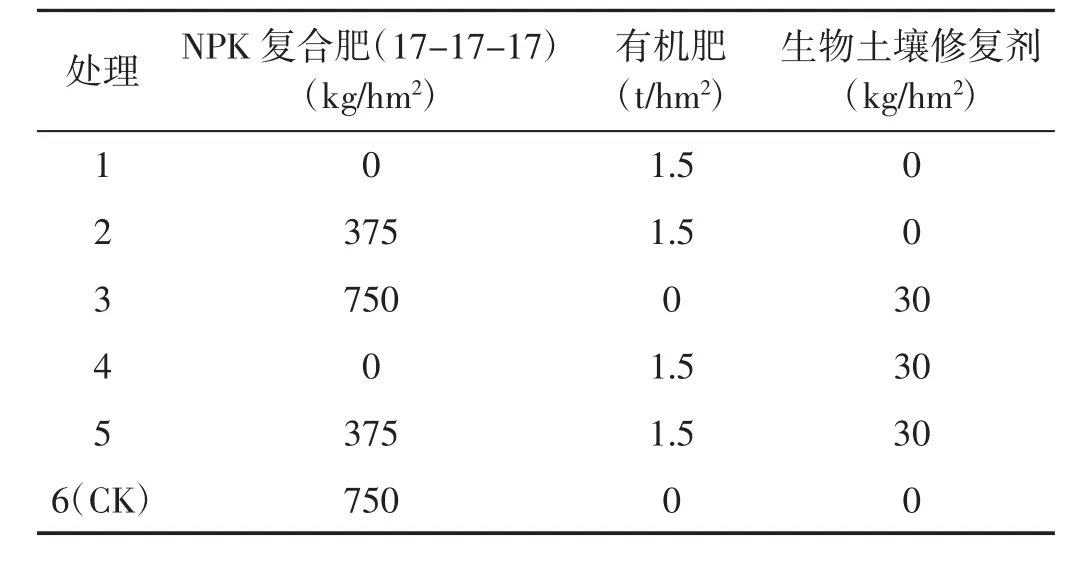

播种方式为平播后起垄[12],行距80 cm,株距27 cm。田间试验共设置6个处理:处理1,牦牛粪生物有机肥1.5 t/hm2;处理2,NPK复合肥(17-17-17)375 kg/hm2+牦牛粪生物有机肥1.5 t/hm2;处理3,NPK复合肥(17-17-17)750 kg/hm2+生物土壤修复剂30 kg/hm2;处理4,牦牛粪生物有机肥1.5 t/hm2+生物土壤修复剂30 kg/hm2;处理5,NPK复合肥(17-17-17)375 kg/hm2+牦牛粪生物有机肥1.5 t/hm2+生物土壤修复剂30 kg/hm2;处理6(CK),常规施肥NPK复合肥(17-17-17)750 kg/hm2。每个处理3次重复(表1),共18个小区,小区面积66.7 m2(2垄),试验采用完全随机区组设计。

表1 试验设计

1.4 田间管理

试验于3月24日统一播种,6月20日中耕培土起垄1次,期间不追肥,按照马铃薯病害防治计划从7月20日开始每隔10 d喷洒农药,共防治4次,同一措施均在同一天内完成,10月10日统一收获。

1.5 数据统计

(1)生育期和植株性状:统计出苗期、现蕾期、开花期及测量株高、茎粗、分枝数。

(2)抗病性:7月10日开始每隔15 d调查晚疫病发生情况1次。

(3)薯块品质:调查单株结薯重量、结薯数、大薯数(单薯150 g以上)、小薯数(单薯150 g以下)。

(4)测产。

2 结果与分析

2.1 各处理对生育期和植株性状的影响

由表2可知,各处理丽薯6号的出苗期前后相差2 d,影响效果并不明显,但对现蕾期及开花期影响较为显著,处理2、处理5比处理6(CK)现蕾和开花分别早了4 d;处理1、处理2、处理4、处理5的株高和茎粗均明显高于处理6(CK),其中,株高处理2最高,为91.2 cm;茎粗处理5最粗,为0.78 cm;不同处理对分枝数的影响效果不明显。

表2 各处理出苗情况和植株性状

2.2 各处理的晚疫病抗性

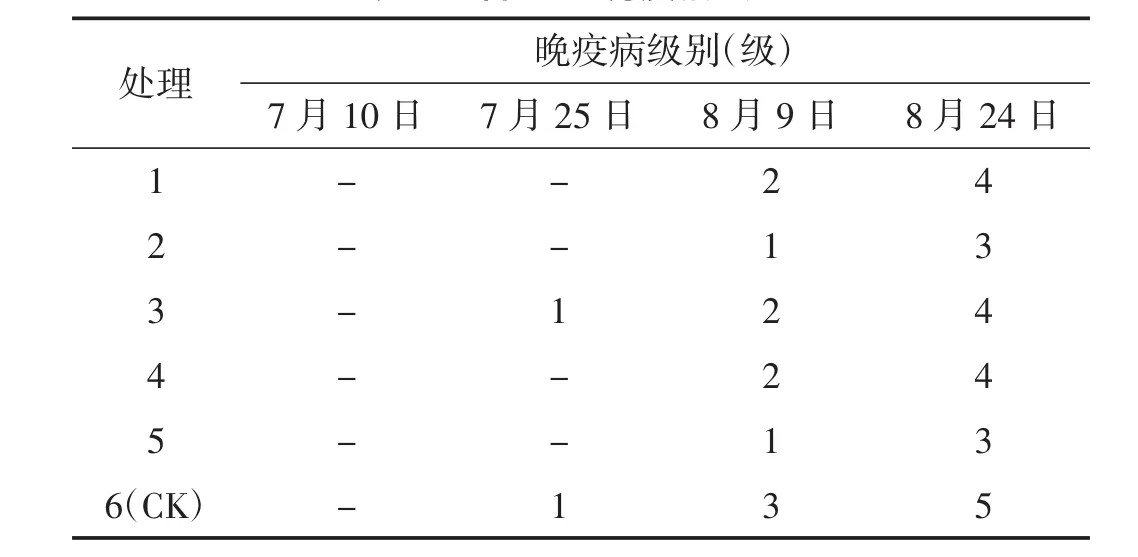

从表3可看出,由于8月以来连续下雨,持续低温高湿天气,虽然进行了药物防治但晚疫病还是普遍发生,处理5在8月24日调查的晚疫病级别为3级(国际9级记录标准),而处理6(CK)已到达5级,植株性状对抗病能力影响较大。

表3 各处理晚疫病调查

2.3 各处理对薯块品质的影响

各处理的块茎差异明显,从表4看出,单株结薯最多的是处理5,为7.7个;最少的是处理6,为7.1个;其余处理在7.4~7.5个。大薯个数占比最高的是处理 5,为 73.12%;最低的是处理 6(CK),为 60.32%;其他处理在65.2%~70.33%。单株薯重最高的是处理5,为 1 069 g;最低的是处理 6(CK),为 828 g。

表4 各处理块茎性状

2.4 测产分析

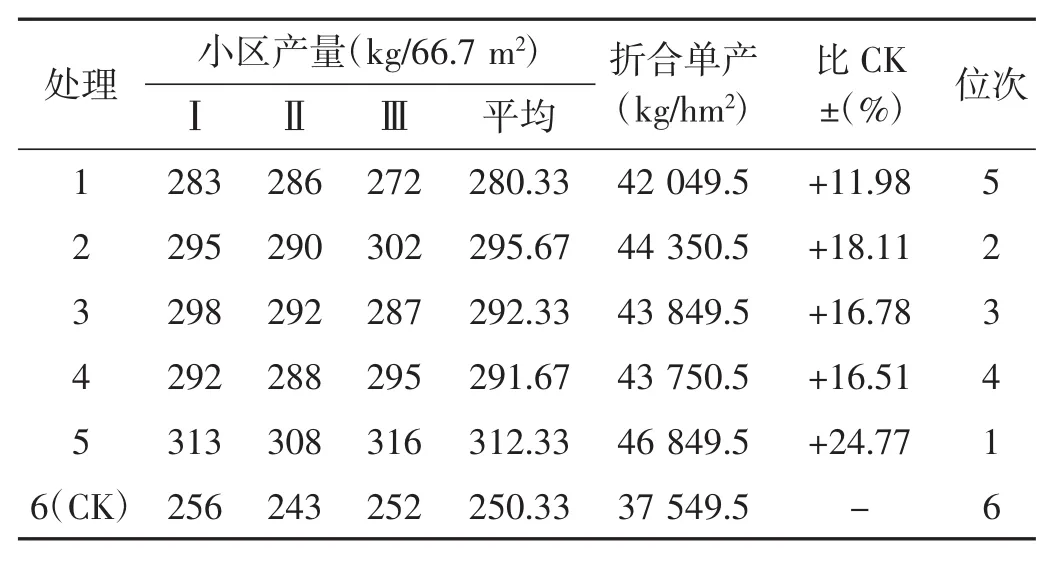

从表5可看出,处理1至处理5均比处理6(CK)增产,增产幅度在 11.98%~24.77%,处理 6(CK)的产量为37 549.5 kg/hm2,增产效果最明显的是处理5,增产幅度为24.77%,产量达46 849.5 kg/hm2。

3 结论

马铃薯种植连耕连作土壤退化的情况下,施用生物有机肥1.5 t/hm2+NPK复合肥(17-17-17)375 kg/hm2+生物土壤修复剂30 kg/hm2边种植边生物修复,有效提高了马铃薯的株高、茎粗、抗病性,能够提高产量、增加大薯率,从而提高马铃薯经济效益。试验结果表明,化肥减量配施生物有机肥和土壤修复剂可以延缓和修复土壤生态环境,是构建健康的土壤环境和促进土壤可持续利用,实现马铃薯产业连耕连作的新技术和新材料。

表5 各处理的产量结果分析