草鱼油爆前后风味物质的变化分析

蒋晨毓,邱伟强,3,贠三月,赵 玥,张明晨,周 瑜,陈舜胜,3,

(1.上海海洋大学食品学院,上海 201306;2.上海水产品加工及贮藏工程技术研究中心,上海 201306;3.国家淡水水产品加工技术研发分中心(上海),食品科学与工程国家级实验教学示范中心(上海海洋大学),上海 201306)

鱼肉风味由非挥发性的滋味活性物质和挥发性的气味活性物质组成[1],一般鱼肉中主要的滋味呈味物质包括游离氨基酸和呈味核苷酸等,且主要呈现鲜味。游离氨基酸本身对产品滋味有贡献,又可通过Strecker降解和Maillard反应影响产品的香味,而鱼肉在加工过程中形成的挥发性化合物决定了其香气特征[2]。丰富的风味活性物质使新鲜鱼肉味道鲜美,但新鲜淡水鱼有较明显的土腥味,很难被一部分人接受。研究发现油炸有利于食品品质的改善和提升,因为在油炸过程中会产生大量的易挥发性风味物质,主要包括烷烃类、醛类、酮类、醇类和吡嗪类等,这些化合物共同形成了油炸食品的特殊香味[3-4]。

油炸的化学变化除了本身油脂的热降解外,更是与油炸原料密切相关,包括羰氨缩合发生的Maillard反应、焦糖化反应以及氨基酸降解等,在这二者的共同作用下形成了产品的特殊香气及色泽[5]。草鱼富含游离氨基酸、粗蛋白以及不饱和脂肪酸,是优质的油炸原料。目前,国内外对于油炸食品的研究内容较为分散,油炸食品的特征挥发性风味物质的相关研究不多,且主要集中于畜禽类和果蔬类等。翟金玲等[6]主要研究外裹糊鱼块的油脂含量;王瑞等[7]对鸡米花的产品品质进行研究;殷玲[8]和高兴洋[9]等则分别对草菇和香菇的低温油炸产品品质及风味特性进行研究。

本研究对油爆草鱼块的滋味和气味进行分析,测定油爆后鱼肉中主要的呈鲜味活性物质(游离氨基酸和核苷酸)和挥发性气味活性物质,并检测鱼肉在加工过程中的还原糖含量变化,为油爆草鱼块特征风味的形成提供理论基础,以期为草鱼肉制品加工提供一种新途径。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

草鱼(每尾2.5~3 kg)、葱、姜 上海市浦东新区古棕路农工商超市;核苷酸标准品、还原糖标准品美国Sigma公司;KH2PO4、K2HPO4、乙腈(均为色谱纯),高氯酸、盐酸、氢氧化钾(均为优级纯),二水合5-磺基水杨酸、无水乙醇、NaCl、氯仿(均为分析纯)国药集团化学试剂有限公司;强酸性阳离子交换树脂(200~400 目) 陶氏化学公司;弱阴离子交换树脂(20~40 目) 美国罗门哈斯公司;精制料酒 北京二商王致和食品有限公司;胡椒粉 北京好食惠调味品科技有限公司;食盐 中国盐业总公司;金龙鱼葵花籽油 益海嘉里投资有限公司。

1.2 仪器与设备

L-8800氨基酸自动分析仪 日立(中国)有限公司;e2695高效液相色谱系统(配套2996二极管阵列检测器和2414示差折光检测器及Empower2工作站软件)美国Waters公司;H1850R台式高速冷冻离心机上海沪粤明科学仪器有限公司;FJ300-SH恒速均质机上海标本模型厂;S K 8 2 0 0 H P超声波清洗仪上海科导超声仪器有限公司;PH 7110台式pH计 上海牧晨电子技术有限公司;7890-5977A气相色谱-质谱联用仪 美国Agilent公司。

1.3 方法

1.3.1 鱼块样品预处理

草鱼击晕后去头、去鳞、去内脏、洗净,切成1.5 cm的鱼块(鱼肉生样),在鱼块中加入15%料酒(以鱼肉质量计,下同)、1.2%胡椒粉、0.8%盐、2.8%葱和1.44%姜,浸渍30 min(浸渍样),再用185 ℃热油油炸6 min(鱼肉熟样)。

1.3.2 滋味指标的测定

1.3.2.1 水分含量

参考GB/T 5009.3—2010《食品中水分的测定》[10],采用直接干燥法。

1.3.2.2 游离氨基酸

参照张苏平等[11]方法,略有改动。3 组平行实验取平均值。全自动氨基酸分析仪参数条件:分离柱(4.6 mm×60 mm),采用阳离子交换树脂;柱温:57 ℃;进样量:15 μL;检测波长:570 nm(脯氨酸为440 nm);通道1流速:0.40 mL/min;通道2流速:0.35 mL/min;反应单元温度:135 ℃。

1.3.2.3 核苷酸

参考邱伟强等[12]方法,略有改动。3 组平行实验取平均值。色谱参数条件:色谱柱:岛津ODS-3 C18(4.6 mm×25 cm,5 μm);流动相A:甲醇,流动相B:20 mmol/L KH2PO4-K2HPO4(1∶1)溶液,用磷酸调pH 5.75,洗脱程序:0~6 min,0% B;6~15 min,0%~8% B;15~20 min,8%~35% B;20~22 min,35% B;22~24 min,35%~0% B;流速:1.0 mL/min;柱温:30 ℃;进样量:10 μL;检测波长:254 nm。

1.3.2.4 还原糖

参考张进杰等[13]方法,略有改动。分别称取5.0 g草鱼背肉至离心管中,加入15 mL无水乙醇充分均质,冷冻离心(10 000 r/min、10 min),取上清液,重复提取2 次,合并上清液后添加150 mL氯仿混匀,静置30 min分液,加入0.5 mL的甘露糖(40 mmol/L)作内标。取6 mL提取液,加入3 g树脂混合物(1∶1,m/m)除杂,离心(8 000 r/min、30 min)除去树脂,上机测定。3 组平行实验取平均值。

色谱条件:色谱柱:岛津NH2(25 cm×4.6 mm,5 μm);流动相:80%乙腈溶液;流速:0.6 mL/min;柱温:25 ℃;检测池温度:35 ℃;进样量:10 μL。

1.3.3 气味挥发性化合物的测定

参考施文正等[14]方法,略有改动。取各组样品草鱼背肉与0.18 g/mL氯化钠溶液1∶1混合,取5 g充分均质后样品置于20 mL顶空瓶中待测。使用65 μm的PDMS/DVB萃取头;萃取时间:40 min。生样萃取:置于45 ℃水浴中;熟样萃取:置于60 ℃水浴中,解吸时间5 min。3 组平行实验取平均值。

气相色谱条件:HP-5MS石英毛细管柱(30 m×0.25 mm,0.5 μm);升温程序:初始温度40 ℃保持1 min,以4 ℃/min升至160 ℃,立即以10 ℃/min升至250 ℃,保持3 min;载气(He)流速1.0 mL/min;模式进样不分流。

质谱条件:电子能量70 eV,灯丝发射电流200 μA,离子源温度250 ℃,四极杆温度150 ℃,检测器温度250 ℃,接口温度250 ℃,检测器电压1.2 kV,质量扫描范围m/z 50~450。

1.3.4 滋味活性值和相对气味活度值的计算

滋味活性值[15](taste activity value,TAV)反映对整体滋味贡献最大的组分,TAV大于1,表示该物质对鱼肉滋味贡献程度显著,且贡献程度与数值呈正相关。计算公式为式(1):

式中:C为滋味活性物质含量;T为感觉阈值。

相对气味活度值[16](relative odor activity value,ROAV)可评价物质的气味贡献。定义对整体风味贡献最大的组分的ROAVstan为100,其他挥发性化合物ROAVi计算见式(2):

式中:Cri、Ti分别为各组分相对含量和相应的感觉阈值;Crstan、Tstan分别为对样品整体风味贡献最大组分的相对含量和相应的感觉阈值。

1.4 数据处理

挥发性物质通过NIST 2008和Wiley质谱库中标准物质的图谱比对定性确认,仅正反匹配度均大于800的物质才予以报道。采用归一化法计算各成分相对含量。实验结果应用Microsoft Excel 2010作图,SPSS 22.0进行方差分析。

2 结果与分析

2.1 草鱼油爆后鱼肉滋味品质的变化

2.1.1 草鱼油爆后鱼肉中水分质量分数的变化

由图1可知,草鱼块浸渍后水分质量分数略有增加,油爆后水分质量分数显著下降。3 种样品中的水分质量分数分别为75.27%、75.51%和53.49%。

图1 新鲜与浸渍油爆后草鱼的水分质量分数Fig.1 Moisture contents in fresh, marinated and deep-fried grass carp

2.1.2 草鱼油爆后鱼肉中游离氨基酸含量的变化

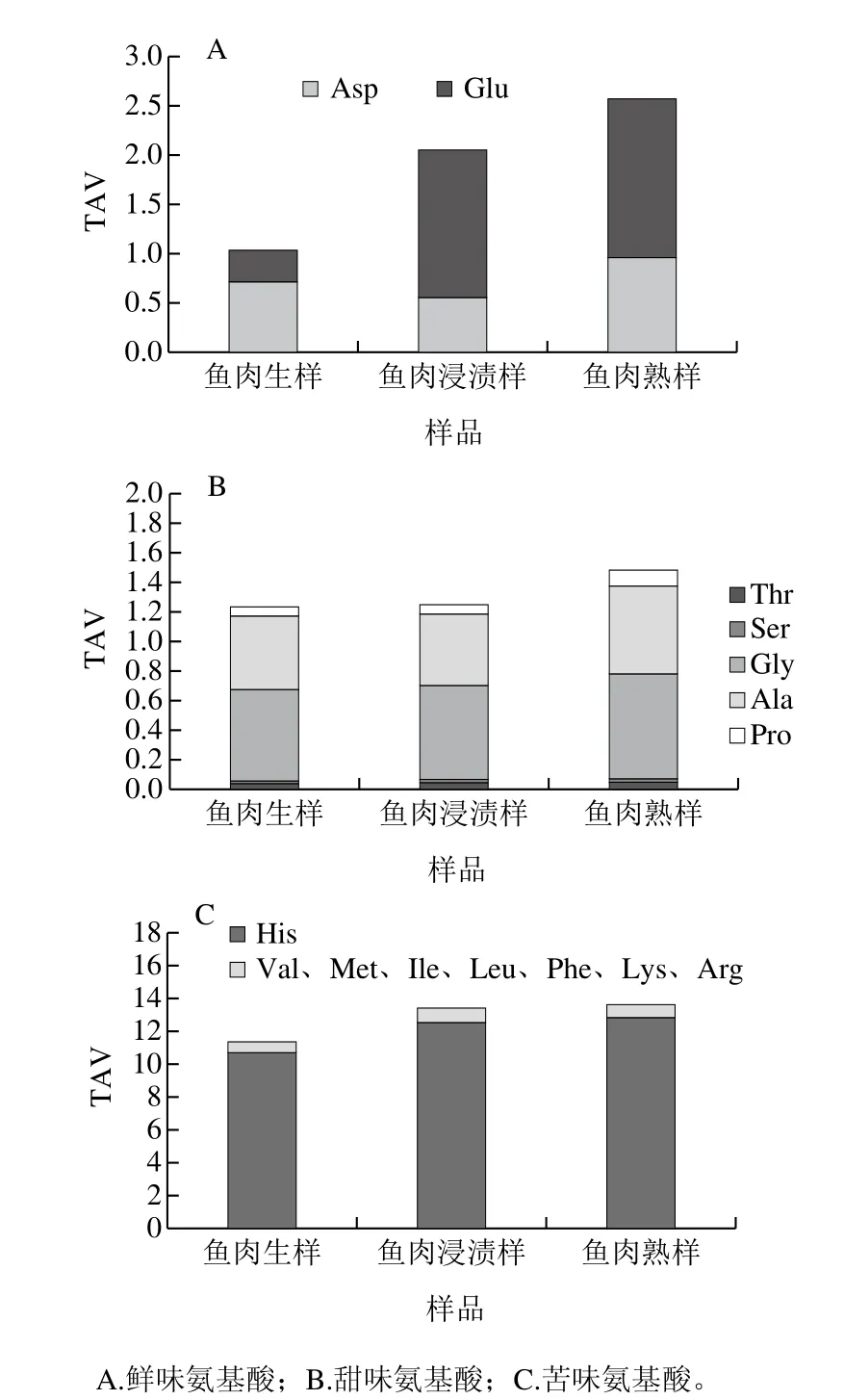

图2 新鲜与浸渍油爆后草鱼中氨基酸的TAVFig.2 Taste activity values of free amino acids in fresh, marinated and deep-fried grass carp

根据图2可知,Asp是生鲜草鱼中主要的呈鲜味氨基酸,而在浸渍和油爆样中主要是Glu。在3 个样品中,主要的呈甜味氨基酸是Gly和Ala,主要的呈苦味氨基酸是His。在新鲜草鱼肌肉中,其苦味氨基酸的TAV(11.36)远大于鲜味氨基酸TAV(1.04)和甜味氨基酸TAV(1.23)。草鱼块油爆后,各呈味氨基酸的TAV均有所上升,其中鲜味氨基酸上升程度最大,是鲜鱼的2.7 倍。虽然鲜味氨基酸和甜味氨基酸TAV在3 个样品中都大于1,但是每种氨基酸的TAV均小于1,说明氨基酸对鱼肉鲜味和甜味的贡献不大。但是浸渍样和油爆样中Glu的TAV分别达到1.48和1.61,说明浸渍油爆的过程对草鱼有一定的提鲜作用,而呈味氨基酸对油爆后草鱼块的滋味贡献还是以苦味为主。

表1 新鲜与浸渍油爆后草鱼中游离氨基酸的含量与组成Table1 Free amino acid compositions of fresh, marinated and deep-fried grass carp

由表1可知,在草鱼浸渍和油爆过程中,游离氨基酸的总量变化显著(P<0.05)。新鲜草鱼肉中游离氨基酸总量最少(404.2 mg/100 g),油爆鱼肉中游离氨基酸总量达到最高(495.38 mg/100 g),与浸渍样中游离氨基酸总量(464.31 mg/100 g)无显著性差异。这是由于在油爆过程中,草鱼肉中的蛋白质受热分解产生游离氨基酸,而游离氨基酸自身也会发生热降解并与还原糖或蛋白质降解产生的还原性肽类发生Maillard反应[17-18],从而导致其含量的减少。浸渍过程可能促进草鱼肉中游离氨基酸的溶出,同时料酒中也含有氨基酸,所以游离氨基酸总量显著增加,而油爆过程由于游离氨基酸自身的降解以及可能参与Maillard反应,使游离氨基酸总量变化趋于平衡,没有出现显著性增长的现象。从新鲜草鱼到浸渍鱼块再到最后的油爆鱼块,His含量均为最高(214.1、250.41 mg/100 g和256.13 mg/100 g),油爆后鱼肉中的His含量与浸渍样变化不大,这可能是由于His具备参与Maillard反应的特点[19]。

2.1.3 草鱼油爆后鱼肉中核苷酸含量的变化

从表2可以看出,3 种样品中肌苷酸含量最高,分别为195.64、205.93、190.37 mg/100 g。其次是二磷酸腺苷含量,分别为19.11、8.06、9.73 mg/100 g。草鱼生样中的三磷酸腺苷含量显著高于其他2 个样品,浸渍样和油爆样中的腺苷酸含量高于三磷酸腺苷含量。3 个样品中的次黄嘌呤核苷含量始终处于较低水平,油爆样中的次黄嘌呤含量相较于其他2 个样品显著增加。

表2 新鲜与浸渍油爆后草鱼中核苷酸的含量和TAVTable2 Nucleotide contents and taste activity values in fresh,marinated and deep-fried grass carp

三磷酸腺苷降解产物肌苷酸是鱼肉中的主要呈鲜物质[20],3 种样品中肌苷酸的TAV均大于7,说明肌苷酸在呈味核苷酸中对草鱼及其加工制品鲜味的贡献最大。经油爆后鱼肉中的肌苷酸含量(190.37 mg/100 g)较浸渍样(205.93 mg/100 g)有明显下降。在虾肉[21]和猪肉[22]等食品研究中,肌苷酸含量在熟制样品中也出现类似变化规律。腺苷酸具有鲜甜味,与肌苷酸存在协同增鲜效应[23]。研究发现,在3 种样品中的腺苷酸TAV均小于1,说明对草鱼及其油爆产品的鲜味贡献不明显。次黄嘌呤是三磷酸腺苷降解的最终产物,具有腐败的苦味,由于肌苷酸在受热过程中大量降解,从而导致油爆草鱼中次黄嘌呤含量的增加。油爆导致草鱼肉中核苷酸类物质的变化,主要来自于加工过程中鱼肉汁液的流失和核苷酸自身的热降解[24]。

2.1.4 草鱼油爆后鱼肉中还原糖含量的变化

表3 新鲜与浸渍油爆后草鱼中还原糖的含量与组成Table3 Reducing sugar compositions of fresh, marinated and deep-fried grass carp

如表3所示,鱼肉中含量较多的还原糖是葡萄糖和核糖,在浸渍和油爆的加工过程中含量皆呈下降趋势,鱼肉熟样和生样相比分别下降85.27%和80.45%。Madruga等[25]认为还原糖含量的减少是由于参与了Maillard反应。还原糖与氨基化合物之间相互作用发生的Maillard反应是熟制肉类产品中挥发性风味物质形成的一条重要途径。在新鲜草鱼肌肉中未检测到果糖,但是在草鱼浸渍样中却检测到微量的果糖(2.31 mg/100 g),这与张进杰等[11]在研究水产品中还原糖含量的结果相似。Mottram等[26]研究发现,核糖在所有还原糖中最易发生Maillard反应,果糖相对而言最稳定。Meinert等[27]发现葡萄糖是生成挥发性风味物质最多的还原糖,研究发现在熟制猪肉中添加核糖与未添加任何单糖的样品相比,挥发性风味物质含量并未显著增加。

2.2 油爆对草鱼肉挥发性成分的影响

表4 新鲜与浸渍油爆后草鱼中挥发性风味物质的含量与组成Table4 Volatile flavor compositions of fresh, marinated and deep-fried grass carp

续表4

续表4

根据表4可以看出,3 种样品中共检测出121 种挥发性化合物,其中新鲜草鱼块中鉴定出48 种,浸渍鱼块中71 种,油爆鱼块中72 种。检测出的8 类化合物中,醇类(40.27%)在新鲜草鱼鱼块中比重最大,醇类(42.99%)和烷烃类(32.22%)在浸渍鱼块中的占比较大,而在油爆鱼块中含量较多的是醛类(30.85%)和烷烃类(21.36%)物质。在新鲜草鱼中挥发性风味化合物含量较多的有1-辛烯-3-醇(18.05%)、己醇(16.89%)、十一烷(11.06%)、己醛(7.2%)、丁香油酚(6.69%)等,在浸渍鱼块中较多的挥发性风味物质有己醇(18.37%)、β-石竹烯(13.15%)、乙醇(8.16%)、丁香油酚(7.34%)、1-辛烯-3-醇(6.55%)等,在油爆鱼块中含量较高的组分有己醛(11.29%)、丁香油酚(9.51%)、1-辛烯-3-醇(4.46%)、十一烷(7.7%)、棕榈酸(5.13%)、2,4-癸二烯醛(5.24%)等。

表5 新鲜与浸渍油爆后草鱼中挥发性成分的ROAVTable5 Relative odor activity values of volatile favor compounds in fresh, marinated and deep-fried grass carp

为进一步确认新鲜与浸渍油爆后草鱼中的关键风味化合物,采用ROAV法[14],由表4可知,根据所测风味物质的相对含量及其感觉阈值,确定1-辛烯-3-醇在生样和浸渍样中的相对含量较高,分别为18.05%和6.55%,且其阈值仅为1 μg/kg,在油爆鱼样中,2,4-癸二烯醛相对含量较高,且阈值更低,仅为0.07 μg/kg。综合分析其对各自样品的总体气味贡献最大,所以定义生样和浸渍样中1-辛烯-3-醇的ROAVstan为100,油爆样中2,4-癸二烯醛的ROAVstan为100。一般认为,ROAV≥1的风味物质是所分析样品的关键性成分,0.1≤ROAV≤1的物质则对整体风味起到重要的修饰作用[14]。

从表5可以看出,新鲜草鱼的关键风味成分主要是己醛、壬醛、2,4-癸二烯醛、1-辛烯-3-醇、二甲苯等,浸渍草鱼块的关键风味成分主要是己醛、2-辛烯醛、壬醛、癸醛、3-辛酮、己醇、1-辛烯-3-醇、二甲苯等,而油爆草鱼块的关键风味成分主要是异戊醛、己醛、壬醛、癸醛、2-癸烯醛、2,4-癸二烯醛、1-辛烯-3-醇等。草鱼及其加工产品的主体风味成分主要由醛类、酮类和醇类物质构成,对其特殊风味的形成做出了重要贡献。

2.2.1 醛类化合物

醛类化合物在样品中含量较高且阈值较低,对鱼肉总体风味的贡献很大。草鱼块经油爆后,醛类物质的含量显著增加,新鲜与浸渍、油爆后草鱼中检测出的醛类物质各有12、10 种和16 种,相对含量分别为11.73%、4.19%和30.85%。油炸过程中部分醛类可以提供油炸风味,亚油酸分解的油炸风味物质2,4-癸二烯醛被大量检出[28]。浸渍过程中醛含量的突然降低主要是由于己醛含量的降低,己醛具有青草味、腥味的气味特征,是导致鱼体产生腥味的主要物质之一[29],该结果说明浸渍过程具有脱腥的效果。但同时由于亚油酸的氧化作用,油爆后草鱼块中己醛含量显著增加[30],己醛的阈值较低,为4.5 μg/kg,对鱼肉的风味形成有重大贡献。油酸氧化产生的壬醛在油爆草鱼块中含量明显上升,具有青草味和油脂味[31],异戊醛、壬醛、癸醛、2-癸烯醛在各样品中的相对含量都不高,但阈值较低,其ROAV比较高,所以也是各自样品的关键风味化合物。

2.2.2 酮类化合物

3 种样品中检测到的酮类物质种类少,含量也较低,其ROAV基本均小于1,对样品整体风味的形成几乎无贡献,但有研究发现,它对鱼肉腥味有一定的增强作用,尤其是不饱和酮类化合物[31]。实验结果发现,草鱼块在浸渍油爆后,酮类物质含量明显减少,说明浸渍油爆过程一定程度上减少了草鱼的腥味。

2.2.3 醇类化合物

饱和醇类的感觉阈值很高,相对来说不饱和醇类的阈值较低,对所在样品总体风味有一定贡献,如1-辛烯-3-醇被报道普遍存在于淡水和海水鱼,由亚油酸的氢过氧化物降解产生,土腥味重[32],在浸渍油爆过程中该物质含量显著减少。醇类物质的形成,主要是通过羰氨类物质的还原和脂肪酸酶促氧化等[33],实验结果发现,草鱼块经油爆后,醇类物质含量明显下降,反而醛类物质明显上升,推测草鱼在油爆过程中主要发生了脂质氧化和Maillard反应。

2.2.4 烷烃类化合物

新鲜与浸渍、油爆后草鱼中检测出的烷烃类物质相对含量分别为13.01%、32.22%和21.36%,浸渍样中烷烃含量的增加主要是萜烯类物质的增多,这类物质主要来自于浸渍料中的天然香辛料,例如葱、姜和胡椒等,萜烯类物质可赋予产品某种刺激性的香味,同时耐高温性较好[34],所以油爆后其相对含量仍较高。烷烃类由于其感觉阈值较高,故对样品总体风味形成贡献较小,但其较高的浓度有助于提高鱼肉的整体风味。在各类样品中还检测出了二甲苯,会使鱼肉产生令人不愉快的气味,经过浸渍和油爆,二甲苯含量显著降低。

2.2.5 芳香类化合物

3 种样品中芳香类物质总量较少且无显著性差异,并且芳香类物质的阈值也较高,说明芳香类物质对草鱼及其加工制品独特气味的形成贡献不大。

2.2.6 酸酯类化合物

酯类和酸类物质所占比例较小,在加工过程中酯类含量呈下降的趋势,酸类物质在油爆后有显著增加。酸类物质往往对样品整体风味产生负面影响,如棕榈酸呈现脂肪和油的异味[35]。酯类物质呈现清淡的果香气味,油爆使得草鱼肉中果香气味减弱,增强其油脂气味。

2.2.7 含氮类化合物

检测到的含氮类化合物主要由吡嗪组成,在油爆后其种类和含量明显增加,这类含氮类杂环化合物由Maillard反应产生[36],吡嗪与加工过程的温度呈正相关[37]。吡嗪具有坚果味、青草香味和肉烤香味[38],草鱼油爆样中检测出的吡嗪成分主要是甲基吡嗪,它具有明显的烤坚果味。

3 结 论

浸渍对草鱼块水分含量影响不大,而油爆后草鱼鱼块的水分含量显著降低,此时呈鲜味氨基酸含量增多,浸渍样和油爆样中Glu的TAV均大于1,说明浸渍油爆过程一定程度上起到了提鲜的作用。油爆草鱼块中肌苷酸含量略有降低,但与新鲜草鱼块相比无明显差异,仍是主要的呈鲜味物质。还原糖在浸渍油爆过程中整体呈下降趋势,作用于Maillard反应。草鱼块经油爆后,产生土腥味的化合物含量明显减少,如己醛、庚醛、1-辛烯-3-醇和各种酮类物质。醛类物质含量显著增加,主要的风味成分是2,4-癸二烯醛,同时还大量生成了吡嗪类物质,它们赋予油爆草鱼块的脂肪、油脂带有烤坚果香的独特气味。综合上述结论可知,油爆有助于提升草鱼块整体品质,可作为一种新产品加工方式进行开发利用,更好地改善淡水鱼资源浪费的情况。