不同熟练程度藏汉双语者言语理解中的语码切换及其代价 *

高 蕾 高晓雷 白学军 陈梅香 郭志英

(1 天津大学管理与经济学部,天津 300072) (2 西藏大学高原脑科学研究中心,拉萨 850000) (3 天津师范大学心理与行为研究院,天津 300074) (4 厦门大学心理咨询与教育中心,厦门 361005) (5 天津市教育科学研究院,天津 300191)

1 引言

语言是人类特有的高级功能,人脑如何表征和加工这种信息,一直是认知心理学的一个重要研究课题(王敬欣, 贾丽萍, 何立媛, 张阔, 2014)。西藏作为藏族聚居区,实行藏汉双语并重的语言政策(李波, 2012),藏汉双语者普遍存在。所谓双语者,是指需要使用并实际使用两种或多种语言的人(Grosjean, 1992; Francis, 1999)。而双语者从其所掌握的一种语言转换到另一种语言的现象是语码切换(Kolers, 1966)。在语码切换时,与无切换条件相比,反应时会变长,错误率会增加,这种现象被称为语码切换代价(Grainger &Beauvillain, 1987; Bruin, Roelofs, Dijkstra &FitzPatrick, 2014; 伍丽梅, 伍国华, 陈卓铭, 2017)。语码切换是有效的教学和交际策略(吕璀璀,2016),对语码切换及其代价的研究,为探究双语者的语言表征提供了新的视角,对第二语言的学习和教学也有重要启示(胡笑羽, 白学军, 2008; 吕勇, 许贵芳, 沈德立, 2008; 张阔, 王敬欣, 2005)。

针对不同语言之间的语码切换及其切换代价,已有研究者已经进行了大量的研究,然而得出的结论却不尽相同(Declerck & Philipp, 2015; 王敬欣等, 2014; Bobb & Wodniecka, 2013; Grainger &Beauvillain, 1987)。对于为什么会存在语码切换代价,目前还存在争议,主要有两种理论解释,即抑制说与非抑制说。

抑制说认为:在进行语码切换时,当前使用语言处于激活状态,即将使用语言处于抑制状态,相对于无切换条件,切换条件下的反应时更慢。Grainger和Beauvillain(1987)比较了英-法双语者在完成混合语言系列(英语和法语)和单一语言系列(英语或法语)任务时的词汇判断时间,结果发现,被试在单一语言系列条件下对英语和法语的判断反应时更短。Orfanidou和Sumner(2005)在希腊语-英语双语者完成词汇判断任务的实验中,也得到了类似的结果。Gross和Kaushanskaya(2015)在让英语-西班牙语儿童完成图片命名任务时,发现了显著的切换代价,支持抑制说。

与此相反,非抑制说则认为:双语者无法忽视与当前所执行任务无关的语言,相对于正在使用的语言,与任务无关的其他语言并没有被抑制,仍然处于激活状态(Jared & Kroll, 2001;Thomas & Allport, 2000)。在 Nas(1983)的一项研究中,他以混合了另一语言成分的假词为实验材料,让双语被试完成单一语言的词汇判断任务,结果发现,被试并没有忽视与任务无关的假词,说明假词也处于激活状态。他因此提出,语码切换中的两种语言都处于激活状态。有研究者在要求被试完成语义分类任务的实验中,也发现了支持非抑制说的证据(Caramazza & Brones,1980)。Fink和Goldrick(2015)使用线索转化范式研究发现,在第一语言产生的过程中,第一语言和第二语言都是持续被激活的。Rodriguez-Fornells和Münte(2016)使用ERP技术,在让德语-西班牙语双语者完成Go/noGo图片命名任务后,电生理和行为数据均表明,双语者很难抑制非目标语言。

然而,也有研究者认为,抑制说和非抑制说并非相互对立,而是相互补充,它们处于同一连续体的两极,不是相互竞争的理论(张积家, 崔占玲, 2008; 崔占玲, 张积家, 韩淼, 2007)。

针对语码切换及其切换代价问题,以往研究主要在拼音文字的词汇或亚词汇水平展开(马恒芬, 何立媛, 2014; 崔占玲, 张积家, 鲁忠义, 2009)。我们知道,与拼音文字相对的另外一种重要的语言类型是表意文字。那么,拼音文字和表意文字间的语码切换及其代价如何,也有研究者进行了探讨(马恒芬, 王春梅, 耿峰, 2014; 王敬欣等, 2014;王悦, 张积家, 2013; 张积家, 王悦, 2012)。然而,以往研究中,不管是考察何种语言间的切换及代价,作为实验材料的两种或多种语言,其文字类型归属明确,主要为拼音文字,或者为表意文字。那么,有没有一种文字既是拼音文字,又与表意文字存在联系呢?

藏语是拼音文字,同时又属于汉藏语系,与汉语存在紧密联系。藏语的最大特征是“基字”模式的构字结构。此外,与我们所熟知的英语和汉语相比,藏语在语言类型、书写结构、字/词间标记和透明性上,表现出二者兼而有之的特点,而这些特点是其他任何一种语言文字所不具备的(白学军, 高晓雷, 高蕾, 王永胜, 2017; 张玉晶, 买合甫来提·坎吉, 阻木然提古丽·然木吐拉, 2015)。

在考察拼音文字与表意文字间的语码切换及代价时,不存在文字类型间的交互作用。然而,当面对藏汉双语时,这一点可能并不适用。藏语作为拼音文字,具有拼音文字共有的正字法和语音特征。但藏语属于汉藏语系的事实,又使其与汉语存在亲属关系。那么,藏汉双语之间这一独特的关系是否会使二者的语码切换及代价的机制独具特点?前人研究还很少(张积家, 崔占玲,2008),有待探讨。

此外,语言熟练程度会影响语码切换及切换代价(马恒芬等, 2014; 崔占玲, 张积家, 2010; 张积家, 王悦, 2012)。在 Meuter和 Allport(1999)首次发现切换代价不对称性后,研究者根据研究目的,采用相应的研究范式,考察了语码切换代价的来源(源于心理词典内还是心理词典外)、切换代价及代价大小问题。祁志强、彭聃龄、许翔杰和柳恒超(2009)在研究汉英双语者语言理解过程中的切换时发现,只有不熟练语言(英语)出现了切换代价,而熟练语言(汉语)没有出现切换代价。祁志强、彭聃龄和丁国盛(2010)采用词汇判断任务,考察不可预期条件下汉英双语者在语言理解过程中的切换代价模式,结果也发现,不熟练语言的切换代价大于熟练语言的切换代价。张积家和崔占玲(2008)在一项三语语码切换代价的研究中也发现了类似的结果,即不熟练语言(英语)的切换代价显著大于熟练语言(藏语)的切换代价。所以,熟练双语者与非熟练双语者的语码切换及切换机制并不一致。虽然张积家和崔占玲(2008)已经开展了藏汉双语语码切换及其代价的研究,但他们的研究缺乏真实的双语语境,且仅以熟练藏汉双语者为被试,因此,尚无法回答熟练程度对藏汉双语语码切换及代价的影响这一问题。

因此,本研究拟采用词汇判断任务,考察不同熟练程度藏汉双语者言语理解中的语码切换及其切换代价。拟回答以下两个问题:(1)藏汉双语者在进行藏汉双语切换时,是否存在切换代价,是支持抑制说,还是支持非抑制说?(2)汉语(第二语言)的熟练程度如何影响藏汉双语语码切换代价?有人认为,切换代价不是人类语言系统独有的特征,而是完成直觉上相冲突的任务时不可避免的现象(Thomas & Allport, 2000;Orfanidou & Sumner, 2005)。藏语和汉语虽然同属于汉藏语系,但藏语是拼音文字,汉语是表意文字,是两种不同的阅读任务,阅读两种文字的视觉感观存在明显冲突。因此,在进行藏汉双语切换时可能存在切换代价,符合抑制说假设;此外,参考以往同类研究(祁志强等, 2009, 2010; 张积家和崔占玲, 2008),可以推测,熟练藏汉双语者语码切换代价可能更小。

2 研究方法

2.1 被试

以西藏大学母语为藏语,第二语言为汉语的大学生为被试。所有被试高考藏语成绩均不低于120分或已达到藏文等级考试四级水平。47人高考汉语成绩不低于110分,作为熟练双语者。44人高考汉语成绩不高于90分,作为非熟练双语者。上述两种被试高考汉语成绩t检验结果显示,两者差异显著(t熟练-非熟练=24.72, p<0.001)。男生43人,女生48人,平均年龄为M=19.5(SD=1.38)岁。所有被试均为右利手者,视力或矫正视力正常,无躯体和精神疾病。

2.2 实验设计

本实验为2(语言类型: 汉语、藏语)×2(双语熟练程度: 熟练、非熟练)×3(任务类型: 无切换、预期切换、无预期切换)混合设计。其中,语言类型和任务类型为被试内变量,双语熟练程度为被试间变量。因变量为被试词汇判断的反应时和错误率。

2.3 实验材料

选取常见汉语单字词、双字词及三字词共162个,控制汉语词频率,汉语词频率logW>1(Cai & Brysbaert, 2010),将它们译成藏语,编制成两种语言的材料。请10名同质被试对选取材料进行熟悉性评定,最熟悉的词评定为7,最不熟悉的词评定为1,从中选取汉语词及藏语对译词熟悉性评定均≥6的词。进一步对选取词进行t检验,结果表明,两种语言熟悉性评定分数差异不显著(t藏-汉=0.61,p>0.05)。

将最终确定为实验材料的140个词随机分成两部分,选取其中的70个汉语词以及另外70个汉语词的藏语译本。在每种语言的70个词中,又随机分为三组,30个词用于无切换系列,20个词用于预期切换系列, 20个词用于无预期切换系列。在每种语言的词中加入等量的假词。汉语单字假词通过改变汉字的偏旁部首构成。汉语双字假词由变换汉语双字词中的一个字组成,如“耳多”。汉语多字假词通过改变汉语多字词中的一个字构成,如“驾驶元”。藏语假词参照英语假词的构成方法,通过变换藏语词的元音或首辅音构成。控制假词的字数或词长,使假词的字数或词长和实验词平衡。

采用任务切换研究中的指示转换范式。被试持续执行一组同类的任务,直到被告知接下来进行新的任务时为止。任务分为无切换、预期切换和无预期切换三种。无切换任务包括汉语词和藏语词两个系列,每一系列包括30个真词和30个假词。先进行一个语言系列,再进行第二个语言系列,藏语词和汉语词两个语言系列的顺序在被试间平衡。在预期切换任务中,被试可以预期下一任务的语言类型,汉、藏两种语言的刺激按ABAB的顺序交替呈现。如果第一个刺激是汉语词,那么第二个刺激就是藏语词。每一语言的任务的刺激中包括20个真词和20个假词,共有40个真词和40个假词。在无预期切换系列中,也包括汉、藏两种语言的材料,每一语言的刺激中包括20个真词和20个假词,共有40个真词和40个假词。80个刺激随机呈现,切换不预期地发生,被试在完成某一语言任务时,不能预期下一任务的语言类型。下一任务的语言类型可能和前一个任务相同,也可能不同。

2.4 实验程序

实验在计算机上进行,采用E-Prime软件编程。屏幕上一次只呈现一个词。被试首先阅读总指导语,然后按“Q”键进入练习阶段,每一阶段的语言类型和实验任务在该阶段的指导语中给予说明。

实验时,被试端坐在距离屏幕75 cm处,屏幕中央首先呈现红色“+”注视点,持续500 ms后消失。紧接着呈现词,要求被试又快又准地判断词的真假。如果是真词,就按下“F”键;如果是假词,就按下“J”键。按键后刺激消失。实验中,平衡被试左右手按键反应。在学习阶段,对被试的反应给予反馈。在每个阶段之间有短暂的休息。计算机记录被试的反应时和错误率。整个实验持续约25分钟。在四个系列中,无切换系列在先,切换系列在后,被试间平衡两种语言出现的顺序及预期切换和无预期切换出现的顺序。

3 结果与分析

3.1 藏汉双语的语码切换代价

对每种条件下被试对正式实验词的反应时与错误率进行统计处理。参考已有文献(高晓雷, 王永胜, 郭志英, 张慢慢, 白学军, 2015; 张积家和崔占玲, 2008),删除判断正确率低于70%的6名被试,删除被试反应时间在3个标准差之外的数据和极端数据,删除数据占总数据的1.92%。

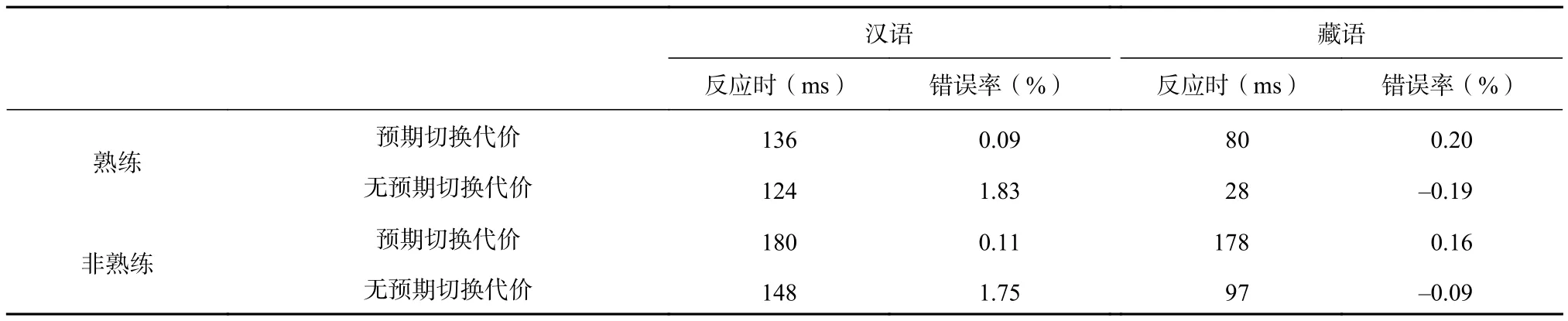

对有效数据进行被试分析(F1)和项目分析(F2)两种统计处理。被试每种条件下的平均反应时和错误率见表1。

表1 藏汉双语者不同条件下的反应时(ms)、错误率(%)

(1)反应时

经方差分析,语言类型主效应显著,F1(1,77)=171.00,F2(1, 134)=82.31,p<0.001。熟练与非熟练藏汉双语者对两种语言的反应时存在显著差异,对汉语的反应显著快于对藏语的反应。双语熟练程度主效应被试分析不显著,F1(1,77)=1.51,p>0.05;项目分析显著,F2(1,134)=69.66,p<0.001。本研究的重点是探讨实验处理效果在被试所代表总体中的推广性。因此,被试分析的结果更具意义(白学军等, 2017)(下同)。以上被试分析差异不显著,依此可推测,熟练与非熟练藏汉双语者的反应速度不存在显著差异。任务类型主效应被试分析显著,F1(2,154)=9.44,p<0.001。多重比较表明,无切换条件的反应显著快于预期切换条件(p<0.001),无切换条件的反应显著快于无预期切换条件(p<0.01),预期条件和无预期条件的反应差异不显著(p>0.05);项目分析不显著,F2(2, 134)=1.84,p>0.05,但无切换条件(M无切换=1618 ms)的反应比预期切换条件(M预期切换=1762 ms)快144 ms,比无预期切换条件(M无预期切换=1715 ms)快97 ms。说明无切换条件下的反应速度显著快于切换条件,存在显著的切换代价。语言类型与双语熟练程度交互作用显著,F1(1, 77)=6.17,p<0.05,F2(1, 134)=43.05,p<0.001。简单效应分析表明,在对汉语的反应上,熟练藏汉双语者显著快于非熟练藏汉双语者(p<0.01);在对藏语的反应上,两者不存在显著差异(p>0.05)。其余交互作用均不显著(ps.>0.05)。

(2)错误率

经方差分析,语言类型主效应显著,F1(1,77)=142.51,F2(1, 134)=21.70,p<0.001。对汉语反应的错误率显著低于藏语。双语熟练程度主效应不显著,F1(1, 77)=0.17,F2(1, 134)=0.46,p>0.05,说明熟练与非熟练藏汉双语者反应的错误率不存在显著差异。任务类型主效应显著,F1(2, 154)=108.94,p<0.001,F2(2,134)=7.50,p=0.001。多重比较表明,无切换条件下的错误率显著低于预期切换条件(p<0.001),无切换条件下的错误率显著低于无预期切换条件(p<0.001),说明无切换条件下的错误率显著低于切换条件。语言类型与双语熟练程度交互作用显著,F1(1, 77)=18.17,F2(1, 134)=36.76,p<0.001。简单效应分析表明,在对汉语的反应上,熟练藏汉双语者的错误率显著低于非熟练藏汉双语者(p<0.001);在对藏语的反应上,熟练藏汉双语者的错误率显著高于非熟练藏汉双语者(p<0.05)。语言类型与任务类型交互作用被试分析显著,F1(2, 154)=10.22,p<0.001。简单效应分析表明,在对汉语的反应上,无切换条件下的错误率显著低于预期切换条件(p<0.001),无切换条件下的错误率显著低于无预期切换条件(p<0.001),说明汉语在无切换条件下的错误率显著低于切换条件;在对藏语的反应上,无切换条件下的错误率显著低于预期切换条件(p<0.001),无切换条件下的错误率显著低于无预期切换条件 (p<0.001),说明藏语在无切换条件下的错误率显著低于切换条件;项目分析交互作用不显著,F2(1, 134)=0.75,p>0.05。综合起来,说明藏语、汉语词在无切换条件下的错误率显著低于切换条件。其余交互作用均不显著(ps.>0.05)。

3.2 熟练程度对藏汉双语切换代价的影响

为了能更清晰地反映熟练与非熟练双语者在语码切换任务中的差异,采用反应时指标计算切换代价:(1)在预期切换条件下,Cost1汉语RT=汉语预期切换系列RT-汉语无切换系列RT,Cost1藏语RT=藏语预期切换系列RT-藏语无切换系列RT;(2)在无预期切换条件下,Cost2汉语RT=汉语无预期切换系列RT-汉语无切换系列RT,Cost2藏语RT=藏语无预期切换系列RT-藏语无切换系RT(Grainger & Beauvillain, 1987)。错误率指标计算切换代价同理。结果见表2。

分别对预期切换代价和无预期切换代价进行重复测量方差分析,结果显示:

(1)在预期切换代价指标中:在反应时上,语言类型的主效应不显著(p>0.05),被试类型主效应不显著(p>0.05),交互作用不显著(p>0.05)。在错误率上,语言类型主效应显著,F(1, 77)=15.01,p<0.001,被试类型主效应不显著(p>0.05),交互作用不显著(p>0.05)。

(2)在无预期切换代价指标中:在反应时上,语言类型的主效应不显著(p>0.05),被试类型的主效应不显著(p>0.05),交互作用不显著(p>0.05)。在错误率上,语言类型主效应显著F(1, 77)=8275.15,p<0.001,被试类型主效应不显著(p>0.05),语言类型和被试类型的交互作用显著,F(1, 77)=7.76,p<0.01,简单效应分析表明,在汉语条件下,熟练双语者的错误率均显著低于非熟练双语者(p<0.01)。

表2 熟练/非熟练双语者的语码切换代价

实验结果表明,不同熟练程度藏汉双语者在完成无切换、预期切换和无预期切换三个系列的语码切换时,两类被试对汉语词的反应时均显著短于对藏语词的反应时(p<0.001),汉语词的错误率也显著低于藏语词(p<0.001)。切换条件下的反应速度显著慢于无切换条件(p<0.001),切换条件下的错误率显著高于无切换条件(p<0.001)。熟练藏汉双语者对汉语词的反应时显著短于非熟练藏汉双语(p<0.01),熟练藏汉双语者对汉语词反应的错误率也显著低于非熟练藏汉双语者(p<0.001)。藏汉双语语码切换过程中存在切换代价,支持抑制说;熟练藏汉双语者语码切换代价更小。

4 讨论

本研究中,在完成无切换、预期切换和无预期切换三个系列的任务时,熟练与非熟练藏汉双语者对汉语词的反应时均显著短于对藏语词的反应时,汉语词的错误率也显著低于藏语词。切换条件下的反应速度显著慢于无切换条件,切换条件下的错误率也显著高于无切换条件。这说明,在执行三种任务的过程中,藏汉两种语言的激活水平是不同的,切换系列存在对当前不使用语言的抑制。同时,无论第二语言的熟练程度如何,在完成两种不同语言间的切换过程中,均表现出切换代价现象,即无论是母语还是熟练或不熟练的汉语,在切换条件下的反应都慢于无切换条件。与张积家等人(2008)的研究结果不一致,与 Grainger和 Beauvillain (1987)、Orfanidou 和Sumner (2005)的研究结果一致。此外,本研究发现,藏汉双语者对汉语词的反应时更短,错误率更低。本研究得到这一结果可能是因为:西藏区内虽然实行藏汉双语并重的语言政策(李波,2012),但随着经济社会的快速发展,外来人口大量涌入,以及现代媒体的汉语信息呈现形式和普通话的大力推广,致使藏汉双语者的汉语系统曝光率更高。汉语语境大量的、重复的体验,也致使藏汉双语者不再需要借助藏语语义就可以实现对外界信息的理解,刺激了他们汉语思维的发展。而对于作为本研究被试的藏族大学生而言,更是如此。藏族大学生的生活和学习受汉语环境的影响更大。因此,藏族大学生的母语某种程度上受到了一定的干扰和抑制,反而对汉语更为敏感,出现了本研究中汉语词反应时更短,错误率更低的现象。另外,切换代价不是人类语言系统独有的特征,而是完成直觉上相冲突的任务时不可避免的现象(Thomas & Allport, 2000; Orfanidou &Sumner, 2005)。因此,本研究中,在藏汉双语语码切换过程中,出现了切换代价现象。

双语者双语的熟练程度是影响语言理解中语码切换代价的重要因素。本研究发现,熟练藏汉双语者对汉语词的反应时显著短于非熟练藏汉双语者,熟练藏汉双语者对汉语词反应的错误率也显著低于非熟练藏汉双语者。对于非熟练双语者而言,目标语言的激活强度较低,不足以同正在使用语言产生竞争;而熟练双语者目标语言的激活程度比较高,会与正在使用语言产生竞争。

总的来说,语言使用环境、频率和语言的熟练程度会对语码切换代价产生一定的影响。鉴于此,在汉语学习和教学中,应注意这些因素的影响,注重两种语言的平衡,减少两种语言间的冲突与干扰,从而促进语言加工效率的提高。

5 结论

在本研究条件下,可以得出如下结论:在完成藏汉双语语码切换过程中,存在语码切换代价,支持抑制说;熟练藏汉双语者语码切换代价更小。