《遗传》创刊40周年回顾与展望

李绍武,韩玉波,张艳,陈晓芳,张颖,张永清

《遗传》创刊40周年回顾与展望

李绍武,韩玉波,张艳,陈晓芳,张颖,张永清

中国科学院遗传与发育生物学研究所,《遗传》编辑部,北京 100101

时光荏苒,岁月如梭。自1979年创刊以来,《遗传》已经走过了40年的历程。作为由中国遗传学会和中国科学院遗传与发育生物学研究所主办、科学出版社出版的中文核心期刊,在记载、传播中国遗传学研究成果和促进遗传学领域学术交流等方面发挥了重要作用。凭借出色的办刊成绩,《遗传》不仅得到了国内专家学者的认可,同时也被国际和国内多家权威数据库收录,如PubMed/Medline、Scopus、中文核心期刊、中国科技核心期刊等。近年来,《遗传》多次获得“中国精品科技期刊”、“百种中国杰出学术期刊”和“中国国际影响力优秀学术期刊”等称号,成为国内一流的中文精品科技期刊[1,2]。

为纪念《遗传》创刊40周年,本文在简要回顾期刊发展历程的基础上,对近年来的办刊举措进行了总结,旨在为期刊的未来发展提供更好的借鉴和指引。

1 《遗传》的发展历程

《遗传》的前身是由中国科学院遗传研究所于1971年创办的内部刊物《遗传学通讯》,1974年公开发行,季刊,科学出版社出版。刊名由时任中国科学院院长郭沫若题写。

1975年,《遗传学通讯》改为科普刊物《遗传与育种》,双月刊。1978年10月,中国遗传学会成立后决定将《遗传与育种》改为学术刊物《遗传》(封面中保留郭沫若院长题写的“遗传”二字),双月刊,48页,由中国遗传学会主办,并组建了第一届期刊编委会。《遗传》第一届编委会主编由著名遗传学家方宗熙教授担任。1979年1月,《遗传》第1卷第1期由科学出版社正式出版(图1)。

图1 《遗传》第1卷第1期封面

《遗传》早期的编辑出版采用了传统的铅字排版和新闻纸印刷。随着20世纪90年代激光照排技术的兴起,电脑打字排版逐渐取代了具有几百年历史的铅字排版。1993年,《遗传》开始用电脑修改稿件和排版发稿。2006年,由胶版纸改为全铜版纸大开本全彩色印刷,装帧质量迈上一个新的台阶。2008和2010年,《遗传》两次获得由北京市印刷工业产品质量监督检验站颁发的“市级优质产品”证书。2015年,《遗传》获得中国科技出版传媒股份有限公司(科学出版社)颁发的“期刊出版质量优秀奖”证书。在外观设计上,《遗传》对期刊封面和内文版式也进行了不断的优化。1997年,改变了沿用18年固定不变的封面设计,将每期的目录印在封面上,封二、封三和封四刊登广告。2003年起,增设了“封面人物”栏目,每期在正文中详细介绍一位国内外著名的遗传学家,在封面上刊登人物头像。先后介绍了孟德尔、摩尔根、沃森、克里克、李汝祺和谈家桢等约50位中外杰出的遗传学家。自2011年第1期起,每期封面设计反映该期优秀论文的主要内容,并且在目次页中刊登“封面介绍”。

随着期刊影响力的不断扩大,期刊来稿量和刊文数量不断增加,原有期刊容量和出版频次已经无法满足期刊发展的需要。2006年,《遗传》由双月刊改为月刊,并增加页码。随着互联网技术的发展,《遗传》较早开展了期刊网站和办公自动化的建设工作。2000年,《遗传》尝试建立了期刊门户网站:www.ycjournal.com,2003年停用。2003年1月初,开通中国遗传网(www.chinagene.cn),实现《遗传学报》和《遗传》全文上网,全部文章免费下载。2006年,《遗传学报》改为英文版后自建网站,从中国遗传网剥离,www.chinagene.cn成为《遗传》独有的官方网站。2004年1月1日,《遗传》启用网络投稿和审稿系统。为顺应新媒体发展的需要,2015年11月,微信公众号“遗传”正式开通。

回顾期刊的发展历程,主办单位中国遗传学会和中国科学院遗传与发育生物学研究所的支持对期刊的发展起到了重要作用。中国遗传学会在历届编委会的成立、期刊业务、宣传等方面均给予了直接的指导和帮助。1988年,中国科学院遗传研究所(2001年与中国科学院发育生物学研究所合并成立中国科学院遗传与发育生物学研究所)成为期刊主办单位之一,在人力、物力和财力方面给予了充分支持和保障,为期刊的可持续发展创造了良好条件。在编辑部自身建设方面,老一辈编辑工作者贡献了不可磨灭的智慧,付出了辛苦的劳动。李安生、林章祺、张世同、陈恩深、李存富、王东江、李绍武在编辑业务的专业化、标准化、制度化等方面做了大量开创性的工作,在爱岗敬业、精益求精、改革创新、争创一流等方面为后人树立了榜样,亦为《遗传》的成长与发展奠定了坚实的基础。值得一提的是,李绍武编审自创刊伊始,就坚守在《遗传》编辑岗位,为《遗传》的成长与进步付出了近36年的心血,其“开源办刊”的编辑理念和丰富的期刊管理经验为《遗传》的发展留下了宝贵的财富。

2 《遗传》打造精品期刊的重要举措

围绕“打造精品期刊”的目标,《遗传》在学术质量建设、人才队伍建设和数字化平台建设等诸多方面制定了行之有效的举措,并取得了一定的效果。

2.1 围绕学科热点,组织优秀稿件

近年来,表观遗传、基因组编辑技术、单细胞测序等领域的研究发展迅速。围绕这些研究热点,《遗传》成功组织并报道了这些热点领域的重要研究成果。如2013年,CRISPR作为新一代基因组编辑技术成为新兴的研究热点。《遗传》当年就组织并于11期刊发了由中国科学院遗传与发育生物学研究所高彩霞研究组撰写的文章“CRISPR/Cas系统:RNA靶向的基因组定向编辑新技术”[3]。该技术在当年被评为年度十大科学进展之一。同样,单细胞测序技术被评为2013年度技术,为此,《遗传》及时跟进,邀请北京大学汤富酬教授撰写了“单细胞转录组高通量测序分析新进展”一文,于2014年11期正式刊出[4]。2017年10月25日,在线发表了美国哈佛大学David Liu教授实验室建立的一种高效催化腺嘌呤转换为鸟嘌呤的新工具—腺嘌呤单碱基编辑系统(adenine base editors, ABEs)的研究成果[5]。《遗传》编辑部迅速跟进,邀请了华东师范大学李大力教授组织撰写了“基因编辑之“新宠”—单碱基基因组编辑系统”[6],对该工作进行了点评并对该领域进行了综述性介绍。同年12月,David Liu实验室的这一研究成果入选了公布的年度十大科学突破(Breakthrough of the Year)。这些热点文章的组织和刊登极大地提升了期刊的学术影响力和关注度。

为进一步扩大优秀稿件的组约力度, 2016年起《遗传》增设了“特约综述”栏目,旨在邀约一线科学家围绕当前研究热点撰写系统性综述文章。北京大学贾桂芳教授(第一个发现去除RNA修饰m6A的蛋白酶FTO)为《遗传》撰写了第1篇特邀综述“RNA表观遗传修饰:6-甲基腺嘌呤”,对m6A 这一RNA表观遗传新修饰进行了全面系统的介绍[7]。2017年3月,刊出了中国科学家4篇关于酵母人工染色体合成的研究论文[8~11]。编辑部迅速跟进,邀请了天津大学的元英进教授(发表的4篇论文中有2篇为通讯作者)团队撰写了“酿酒酵母染色体设计与合成研究进展”特邀综述[12],对该领域进行了全面系统性的介绍。

2016年,在中国科协精品科技期刊工程项目的资助下,《遗传》策划组织了“2015年中国遗传学研究领域若干重要进展”系列报告的撰写工作。由军事医学科学院周钢桥研究员领衔组织了“医学遗传学研究领域”的进展报告[13],由北京大学张博教授领衔组织了“动物遗传学研究领域”的进展报告[14],由西南大学谢建平教授领衔组织了“微生物遗传学研究领域”的进展报告[15]。这些文章发表后均引起国内相关领域科研人员和社交媒体的广泛关注。

2.2 策划热点选题,组织出版专刊

2011年,《遗传》正式出版了第一本专刊“转基因技术及其应用”。随后,《遗传》编辑部围绕学科热点又相继组织出版了“医学遗传学与基因组学”、“斑马鱼遗传发育”、“动物遗传育种”、“表观遗 传学”、“医学遗传学新技术”、“病原微生物与人口健康”等专刊(表1)。2018年,《遗传》编辑部特 别策划了“中国遗传学会成立40周年纪念专刊”和“中国科学院北京基因组研究所建所15周年纪念专刊”。随着这两期专刊的正式出版,《遗传》在专刊出版体系方面的建设也逐步趋于完善,基本囊括了重点领域、热点方向、研究机构和纪念主题等不同的专刊类型。

表1 《遗传》2011~2018年策划出版的专刊

专刊名称特邀组稿专家刊出年,卷(期) 转基因技术及其应用李绍武2011, 33(5) 医学遗传学与基因组学张学,周钢桥2011, 33(8) 微生物遗传学与基因组学刘钢,李绍武2011, 33(10) 斑马鱼遗传发育研究(上)张博,李绍武2012, 34(9) 动物遗传育种张勤,李绍武2012, 34(10) 遗传多样性研究(上)褚嘉祐,张亚平2012, 34(11) 遗传多样性研究(下)褚嘉祐,张亚平,李绍武2013, 35(2) 斑马鱼遗传发育研究(下)张博,李绍武2013, 35(4) 表观遗传学研究进展(上)朱卫国,宋旭,张根发,李绍武2014, 36(3) 表观遗传学研究进展(下)朱卫国,宋旭,张根发2014, 36(5) 医学遗传学新技术及应用张学,吴志英,袁慧军,夏昆,许琪2014,36(11) 病原微生物与人类健康谢建平,岑山,刘钢2015, 37(5) 转化生物信息学方向东,赵方庆,李亦学2015, 37(7) 基因组编辑技术张博,高彩霞,吴强,谷峰2015, 37(10) 抗生素耐药机理谢建平,张天宇,王明贵2016, 38(10) 精准医学:从基础走向临床徐湘民,袁慧军,杨正林2017, 39(3) Hippo信号通路:器官大小与组织稳态的调控器张雷,袁增强,周大旺,赵斌2017, 39(7) 组学时代农业动物遗传育种研究李明洲,赵要风,任军,蒋思文,李辉2017, 39(11) 中国遗传学会成立40周年纪念专刊张永清,薛勇彪2018, 40(10) 中国科学院北京基因组研究所建所15周年纪念专刊薛勇彪2018, 40(11)

这些专刊均由编委或特邀专家负责组稿,学术质量得到严格把关,为提升期刊的学术质量和影响力发挥了重要作用。

2.3 加强栏目建设,丰富报道内容

为进一步丰富报道内容,在原有的“综述”、“研究报告”、“技术与方法”和“遗传学教学”等栏目基础上,《遗传》又陆续开辟了“领域前瞻”(2018年)、“前沿聚焦”(2017年)、“资源与平台”(2017年)、“特邀综述”(2016年)、“专家观点”(2016年)和“人物专访”(2015年)等栏目。到目前为止,《遗传》出版栏目共计16种,基本满足了对国内研究成果、科研事件和科技人物的报道需求。

多样化的栏目设置,也极大地增强了期刊对重大研究成果报道的灵活性。2017年,编辑部将“生物钟分子机制”列为“特邀综述”的重点选题,并于9月邀请安徽大学秦曦明教授组织撰写[16]。10月2日,杰弗里·霍尔、迈克尔·罗斯巴殊和迈克尔·杨3位科学家因在“生物昼夜节律调控分子机制”研究中的重要贡献而被授予“2017年诺贝尔生理学或医学奖”。编辑部加紧推进组稿工作,11月16日即在线刊出了“哺乳动物生物钟的遗传和表观遗传研究进展”一文,对该领域的研究前沿和进展进行了系统报道[16]。在此基础上,编辑部又邀请河北师范大学徐小冬教授撰写有关生物钟基因发现简史和诺贝尔奖解读的文章,在“前沿聚焦”栏目刊出[17]。通过有效组织“特邀综述”和“前沿聚焦”两篇文章,以“组合拳”的形式为读者全面呈现了生物钟的研究历史、诺贝尔奖科学家的研究贡献、生物钟调控的分子机制和研究进展等内容。

2.4 充分发挥编委会作用,筑牢期刊学术质量关

《遗传》历任主编均由中国遗传学会遴选并邀请国内知名科学家担任。40年来,方宗熙、谈家桢、盛祖嘉、朱立煌、薛勇彪和张永清等著名学者先后担任第一至第十届《遗传》编委会主编(表2)。历任主编均主持期刊重大决策与重要活动,对期刊进行学术把关,具体指导办刊工作,为期刊的改革、发展与提升做出了重要贡献。

为充分调动编委办刊积极性,2004~2014年薛勇彪研究员担任第七届和第八届《遗传学报》《遗传》主编期间,将《遗传》审稿流程调整为“责任编委负责制”,由编委负责外审专家的邀请并参与稿件的总审把关。责任编委负责制成为《遗传》至今沿用的基本审稿制度。编委的高效参与对期刊文章质量的严格把关和期刊学术质量的整体提升起到非常好的促进作用。

目前,第十届编委会共计75人,其中包括顾问10人,主编1人,副主编13人,编委51人。编委会成员均为国内各研究领域内知名并活跃的专家学者。

2.5 培养和引进编辑人才,保障期刊长期健康发展

作为创刊人之一,李绍武编审在《遗传》编辑队伍建设方面发挥了重要的“传、帮、带”作用。2001年11月,李绍武任中国科学院遗传与发育生物学研究所编辑室主任,2004年1月~2008年12月,任第7届《遗传学报》《遗传》编委会专职副主编,2009年1月~2013年12月,任第8届《遗传》编委会专职副主编。

随着编辑出版业务量的增加,《遗传》编辑团队的规模不断得到加强。2003年张艳编辑加入,2008年陈晓芳编辑加入。2013年4月,李绍武编审退休,卸任编辑室主任职务,返聘工作至2015年6月30日。《遗传学报》编辑部张颖编审被聘为编辑室主任,兼《遗传》编辑部主任;2015年5月,韩玉波副编审加入《遗传》编辑部,2017年1月,接任《遗传》常务副主编,顺利实现了新老交替与平稳过渡。新成员的加入,为期刊的发展注入了活力,融入了新的办刊理念,充实了办刊力量。目前编辑团队成员均具有15年以上的编辑工作经验,同时聘请了3位具有海外留学背景的兼职英文编辑,构建了一支专业布局合理、出版经验丰富的高效精干的编辑队伍,为期刊的良性运作和发展提供了有力支撑。用人所长、合理分工、优势互补和职责分明,是团队建设的原则。编辑部还建立了每月例会制度以及季度小结、半年小结和年度总结制度。

表2 《遗传》编委会历届主编

届别主编起始年份 第一届方宗熙1979 第二届谈家桢1983 第三届盛祖嘉1987 第四届盛祖嘉1991 第五届朱立煌1995 第六届朱立煌2000 第七届薛勇彪2004 第八届薛勇彪2008 第九届张永清2014 第十届张永清2017

《遗传》编辑部全体同志均为中国共产党党员。大家以优秀共产党员的标准严格要求自己,爱岗敬业,团结协作,事业心与责任心强,工作热情与工作效率高,圆满地完成了各项工作任务。同时,编辑人员不断进行期刊研究和探讨,提升自身的编辑业务水平。2000年,张艳、周素和李绍武撰写了“科技期刊如何适应时代的需求”一文刊登在《编辑之友》[18];2004年,张艳、李绍武、陈晓芳、韩玉波和周素撰写的“出版经济与期刊”一文荣获2004中国科技期刊发展论坛论文一等奖[19];2005年,韩玉波、陈晓芳、张艳、周素、李绍武和薛勇彪撰写的“勇于开拓创新打造遗传学精品期刊——《遗传学报》《遗传》杂志的改革之举”一文刊登在《中国科技期刊研究》[20],同时在第2届全国优秀编辑学论著评奖中荣获三等奖;2018年,韩玉波、张艳、陈晓芳撰写的“新媒体环境下传统科技期刊在组稿方面的应对策略”一文在《中国科技期刊研究》发表[21]。2005年,李绍武被中国科学技术期刊编辑学会授予“金牛奖”;2014年,张颖被国家新闻出版广电总局授予“全国新闻出版行业领军人才”;2017年,韩玉波被中国科学技术期刊编辑学会授予“第八届中国科技期刊青年编辑奖”(骏马奖);2006~2018年,李绍武、张颖、韩玉波、陈晓芳、张艳多次获得中国科学院遗传与发育生物学研究所“优秀个人”表彰;2013年,编辑室被中国科学院遗传与发育生物学研究所评为2012年度“优秀部门”称号;2016年,编辑室荣获中国科学院遗传与发育生物学研究所优秀团队奖。

2.6 夯实数字平台建设,提升期刊服务能力

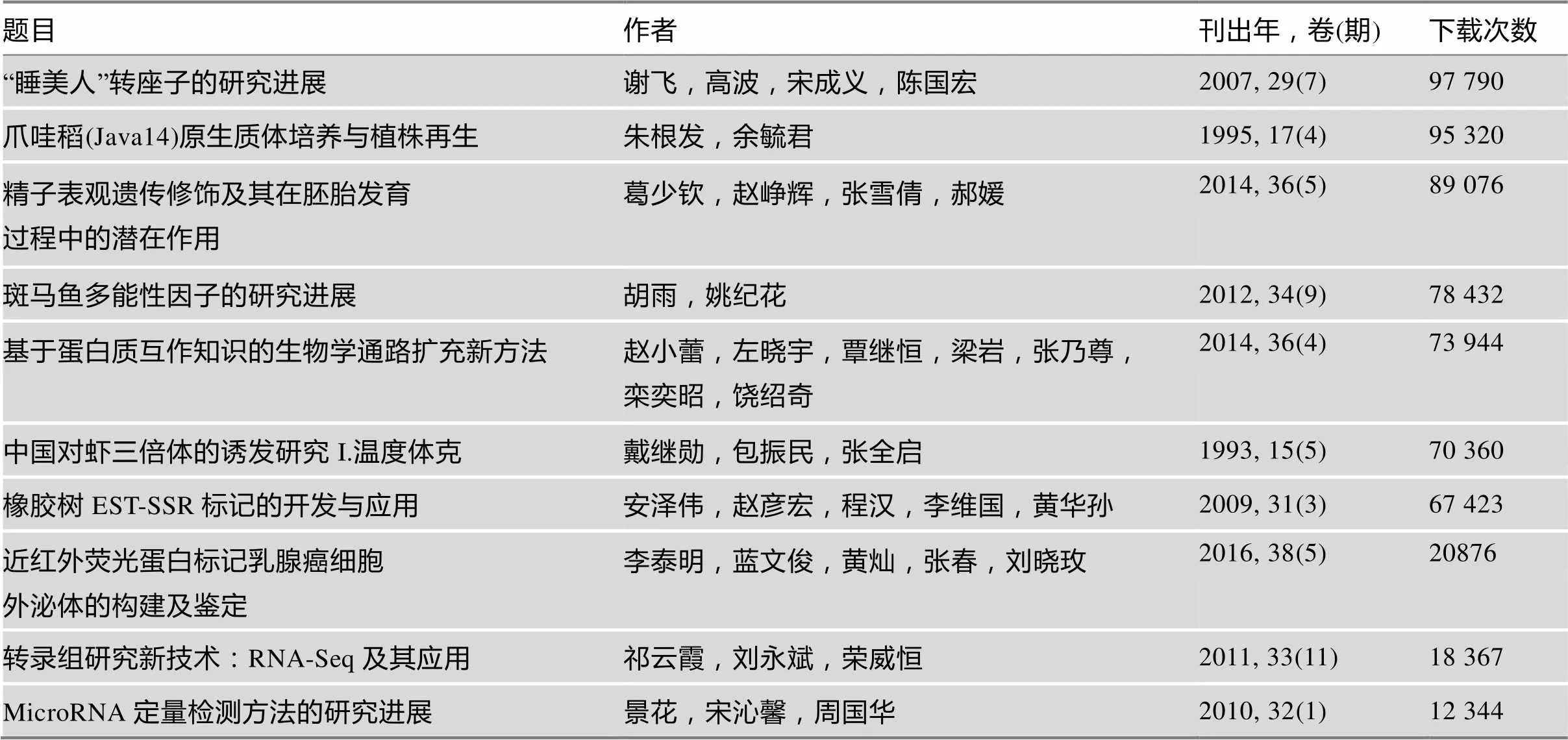

自2003年《遗传》网站(www.chinagene.cn)正式开通以来,历经多次升级改版,功能不断完善。2003年起提供自创刊以来的全部文章的免费下载、网络投稿、网络审稿、编辑远程办公以及Email的文章推送。截至2018年12月31日,网站共计可提供文章下载5336篇,PDF全文下载累计7517 827次,篇均下载1408次。其中,谢飞、陈国宏的文章“睡美人转座子的研究进展”已累计全文下载97 790次,成为在中国遗传网下载最高的文章(表3)。

《遗传》是较早建立期刊网站并采用网络投稿审稿处理系统的期刊之一。由北京玛格泰克公司提供技术支持的网络投稿审稿系统JournalX™,为作者投稿及审者和编辑的稿件处理提供了很好的服务,极大加快了稿件运转,提高了稿件的出版时效。目前期刊网站注册的投稿作者已达25000余名,审稿专家5400余名。2011年开始,录用后的稿件在中国知网和《遗传》网站优先数字出版。2018年网络出版时效缩减至108天,比印刷版提前35天。

随着信息技术和互联网的发展,科技期刊融合出版成为当今发展的潮流。为方便读者手机端的阅读和信息传播,2015年11月,《遗传》微信公众号(公众号名:遗传)开通。2015年开展与超星集团合作,以“域出版”形式推出移动端的阅读服务。2017年,《遗传》网站完成最新一次网站升级,新增或优化项目达11项。升级后的网站采用RWD技术,支持不同移动端的访问和屏幕自适应。同时2017年以后出版的文章,均提供HTML网页全文的直接访问服务。

3 《遗传》的社会效益和品牌影响

近年来,《遗传》发表的创新性研究论文有多篇获得了优秀论文奖。2005年1月,武汉大学朱英国院士撰写的文章“红莲型细胞质雄性不育水稻线粒体DNA的RFLP分析”[32]获第二届中国科协期刊优秀论文奖;2007年12月,贺林院士撰写的文章“常染色体显性遗传非综合征性耳聋致病基因定位研究”[33]获第五届中国科协期刊特别优秀学术论文奖;在中国科学技术信息研究所举办的“2013中国科技论文统计结果发布会”上,《遗传》发表的1篇文章获得“中国百篇最具影响国内学术论文”证书[34];2017年,龚文芳,陈德富等撰写的文章“沉默基因对雨生红球藻类胡萝卜素合成代谢的影响”在第一届中国科协优秀科技论文遴选计划农林集群中获二等奖[35];此外,自2012年国家启动“中国精品学术期刊顶尖学术论文(F5000)”项目以来,《遗传》有53篇文章入选。

表3 《遗传》1979~2018年发表文章下载次数Top10

题目作者刊出年,卷(期)下载次数 “睡美人”转座子的研究进展谢飞,高波,宋成义,陈国宏2007, 29(7)97 790 爪哇稻(Java14)原生质体培养与植株再生朱根发,余毓君1995, 17(4)95 320 精子表观遗传修饰及其在胚胎发育过程中的潜在作用葛少钦,赵峥辉,张雪倩,郝媛2014, 36(5)89 076 斑马鱼多能性因子的研究进展胡雨,姚纪花2012, 34(9)78 432 基于蛋白质互作知识的生物学通路扩充新方法赵小蕾,左晓宇,覃继恒,梁岩,张乃尊,栾奕昭,饶绍奇2014, 36(4)73 944 中国对虾三倍体的诱发研究I.温度体克戴继勋,包振民,张全启1993, 15(5)70 360 橡胶树EST-SSR标记的开发与应用安泽伟,赵彦宏,程汉,李维国,黄华孙2009, 31(3)67 423 近红外荧光蛋白标记乳腺癌细胞外泌体的构建及鉴定李泰明,蓝文俊,黄灿,张春,刘晓玫2016, 38(5)20876 转录组研究新技术:RNA-Seq及其应用祁云霞,刘永斌,荣威恒2011, 33(11)18 367 MicroRNA定量检测方法的研究进展景花,宋沁馨,周国华2010, 32(1)12 344

统计数据截至2018-12-31,数据来源《遗传》官方网站www.chinagene.cn[22~31]。

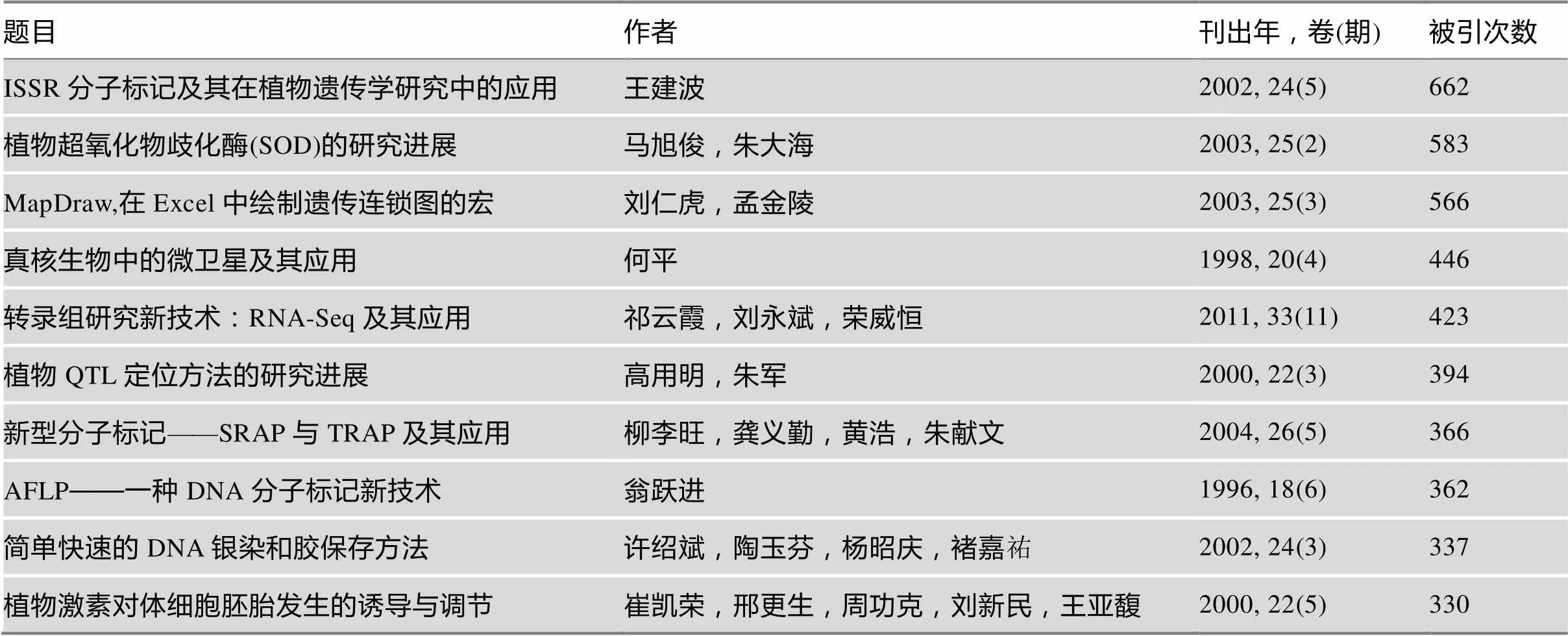

《遗传》发表的一些文章产生了广泛的影响。例如,武汉大学王建波撰写的文章“ISSR分子标记及其在植物遗传学研究的应用”[36]自2002年发表以来,在中国科技核心期刊中被引频次已达662次(表4)。

2008年以来,《遗传》连续获得由中国科学技术信息研究所颁发的“中国精品科技期刊”证书;2015年、2016年、2017年获得“百种中国杰出学术期刊”证书;2012年以来,连续获得“中国国际影响力优秀学术期刊”证书。2018年11月1日,中国科学技术信息研究所发布的《2018年版中国科技期刊引证报告》(核心版)数据显示,在28种生物学基础学科期刊中,《遗传》核心总被引频次1715,排名第5;核心影响因子0.968,排名第3;综合评价指标71.4,排名第3,排名稳居生命科学科技类期刊前列。

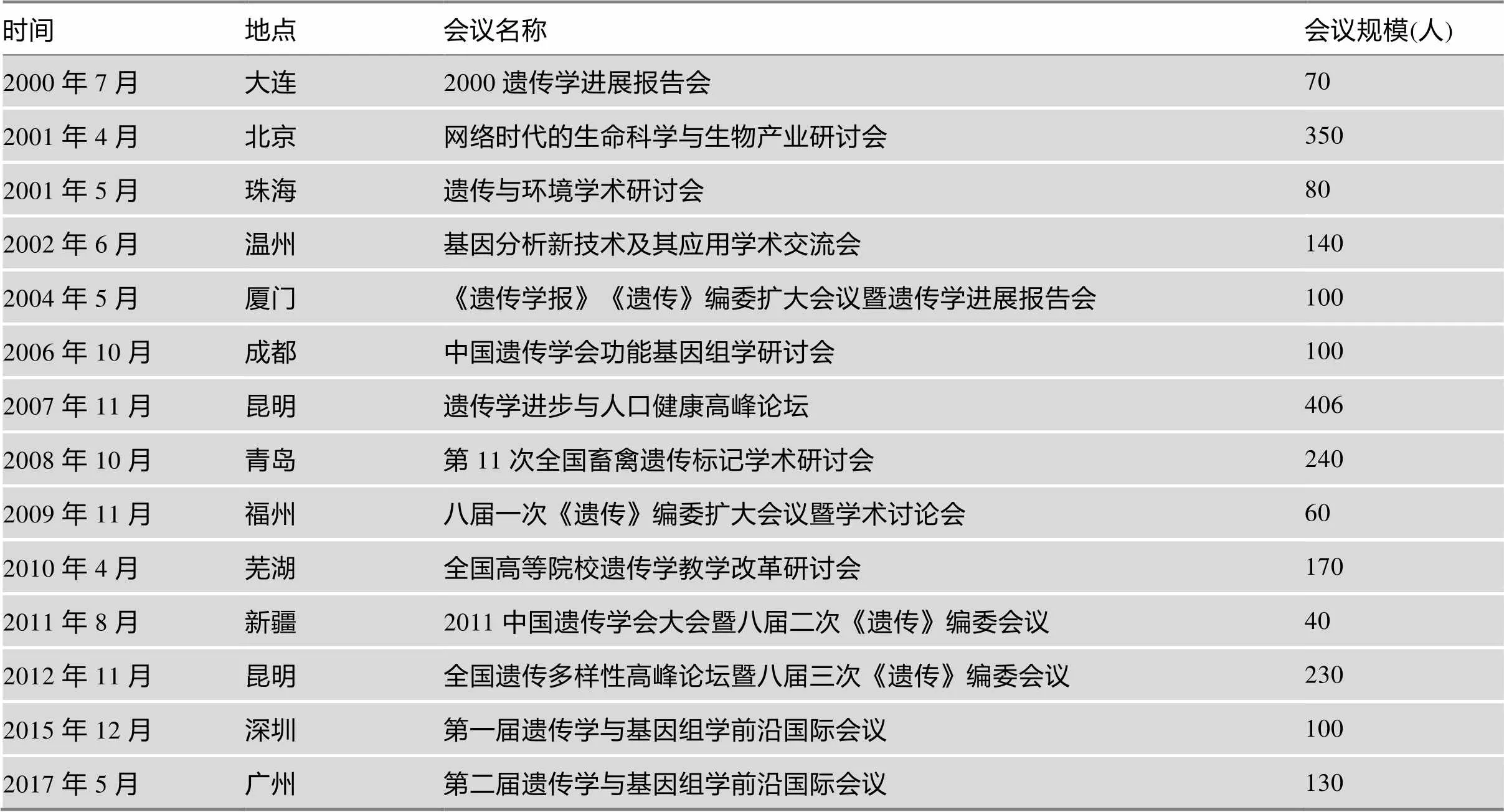

经过长久的积累,《遗传》品牌影响力在业内逐渐形成。从2000年起,《遗传》编辑部先后策划举办或承办了很多学术会议(表5)。例如,2001年在北京举办的“网络时代的生命科学与生物产业研讨会”到会代表350余人,邀请李振声院士致开幕词,吴常信、范云六、杨焕明、王钦南、邵鹏柱等50位专家做报告。2007年11月在昆明举办的“遗传学进步与人口健康高峰论坛”上,到会人数达到400余人,邀请曾溢滔、张亚平、贺林、杨焕明等院士及金力、张学、张永清、褚嘉祐、张学军、李巍、王明荣、傅松滨等专家作报告。这些会议的成功举办进一步提升了期刊知名度和影响力。

多年来,《遗传》编辑部耐心指导年轻的作者修改完善稿件,培养科学、严谨、规范的写作素养。编辑部应邀到10余所高校、科研院所、学术会议做科技写作与投稿指导方面的专题报告,受到老师、学生和科研人员的欢迎。在发现人才、培养人才方面,《遗传》也做了大量工作,经过编辑部反复送审、修改和提升,帮助许许多多年轻学子发表了他们的处女作,许多人日后成为学科带头人或领军人物。

4 结语与展望

“问君哪得清如许,为有源头活水来”,“树高叶茂,系于根深”。当前我国不断加大科研投入,教学与科研队伍日益壮大,重大科研成果层出不穷,科技论文产出量逐年递增;同时,国家加大了对学术期刊的扶持力度,这些都为学术期刊的发展提供了难得的机遇。另外,遗传学与基因组学是21世纪生命科学中最具活力的学科之一[46,47],学科发展迅速,我国科学家在这方面具有较高的国际地位和学科竞争力。《遗传》具有得天独厚的专业与学科优势。

表4 《遗传》1979~2018年发表文章被引次数Top10

统计数据截至2018-12-31,数据来源中国知网[36~45]。

表5 2000~2018年《遗传》编辑部举办或承办的学术会议

目前中文学术期刊在吸引和争取优质稿源方面面临着很大的挑战。然而,用本土语言传播最新科研成果仍然是科学工作者应尽的职责。“逆水行舟,不进则退”。办刊人要居安思危,只有继续解放思想,更新观念,与时俱进,永葆进取心,才能不被时代所淘汰。我们要抓住机遇,迎接挑战,和广大专家学者一起,努力办好中文版学术期刊。

学术期刊的主要功能就是记录与传播科学知识,交流研究成果与科学思想,培养年轻人才,推动科技进步。作为职业办刊人,我们深知责任重大,任重道远。只要我们继承和发扬老一代办刊人“爱岗敬业、精益求精、改革创新、争创一流”的优良传统,建设一支专业化、年轻化、职业化的编委及编辑队伍,全心全意为专家学者和读者服务,就一定会将《遗传》办成有特色、高水平的中文精品期刊,为推动我国遗传学事业的发展和实现建设世界科技强国的目标不断做出应有的贡献。

[1] 陈晓芳, 张艳, 李绍武, 张永清, 薛勇彪. 百尺竿头更进一步——2011年《遗传》办刊工作回顾. 遗传, 2012, 34(1): 1–4.

[2] 陈晓芳. 《遗传》杂志将被国外重要检索系统收录. 遗传, 2002, 24(4): 514.

[3] Li J, Zhang Y, Chen KL, Shan QW, Wang YP, Liang Z, Gao CX. CRISPR/Cas: a novel way of RNA-guided genome editing., 2013, 35 (11): 1265– 1273. 李君, 张毅, 陈坤玲, 单奇伟, 王延鹏, 梁振, 高彩霞. CRISPR/Cas系统: RNA靶向的基因组定向编辑新技术. 遗传, 2013, 35 (11): 1265–1273.

[4] Wen L, Tang FC. Recent progress in single-cell RNA-Seq analysis., 2014, 36 (11): 1069–1076. 文路, 汤富酬. 单细胞转录组高通量测序分析新进展. 遗传, 2014, 36 (11): 1069–1076.

[5] Gaudelli NM, Komor AC, Rees HA, Packer MS, Badran AH, Bryson DI, Liu DR. Programmable base editing of A• T to G• C in genomic DNA without DNA cleavage., 2017, 551(7681): 464–471.

[6] Wei Y, Zhang XH, Li DL. The “new favorite” of gene editing technology—single base editors.,2017, 39(): 1115–1121. 魏瑜, 张晓辉, 李大力. 基因编辑之“新宠”—单碱基基因组编辑系统. 遗传, 2017, 39(): 1115–1121.

[7] Zhang X, Jia GF. RNA epigenetic modification:6-methyladenosine., 2016, 38(): 275–288. 张笑, 贾桂芳. RNA表观遗传修饰:6-甲基腺嘌呤. 遗传, 2016, 38 (): 275–288.

[8] Xie ZX, Li BZ, Mitchell LA, Wu Y, Qi X, Jin Z, Jia B, Wang X, Zeng BX, Liu HM, Wu XL, Feng Q, Zhang WZ, Liu W, Ding MZ, Li X, Zhao GR, Qiao JJ, Cheng JS, Zhao M, Kuang Z, Wang X, Martin JA, Stracquadanio G, Yang K, Bai X, Zhao J, Hu ML, Lin QH, Zhang WQ, Shen MH, Chen S, Su W, Wang EX, Guo R, Zhai F, Guo XJ, Du HX, Zhu JQ, Song TQ, Dai JJ, Li FF, Jiang GZ, Han SL, Liu SY, Yu ZC, Yang XN, Chen K, Hu C, Li DS, Jia N, Liu Y, Wang LT, Wang S, Wei XT, Fu MQ, Qu LM, Xin SY, Liu T, Tian KR, Li XN, Zhang JH, Song LX, Liu JG, Lv JF, Xu H, Tao R, Wang Y, Zhang TT, Deng YX, Wang YR, Li T, Ye GX, Xu XR, Xia ZB, Zhang W, Yang SL, Liu YL, Ding WQ, Liu ZN, Zhu JQ, Liu NZ, Walker R, Luo Y, Wang Y, Shen Y, Yang H, Cai Y, Ma PS, Zhang CT, Bader JS, Boeke JD, Yuan YJ. "Perfect" designer chromosome V and behavior of a ring derivative., 2017, 355 (6329): eaaf4704.

[9] Wu Y, Li BZ, Zhao M, Mitchell LA, Xie ZX, Lin QH, Wang X, Xiao WH, Wang Y, Zhou X, Liu H, Li X, Ding MZ, Liu D, Zhang L, Liu BL, Wu XL, Li FF, Dong XT, Jia B, Zhang WZ, Jiang GZ, Liu Y, Bai X, Song TQ, Chen Y, Zhou SJ, Zhu RY, Gao F, Kuang Z, Wang X, Shen M, Yang K, Stracquadanio G, Richardson SM, Lin Y, Wang L, Walker R, Luo Y, Ma PS, Yang H, Cai Y, Dai J, Bader JS, Boeke JD, Yuan YJ. Bug mapping and fitness testing of chemically synthesized chromosome X., 2017, 355(6329): eaaf4706.

[10] Shen Y, Wang Y, Chen T, Gao F, Gong J, Abramczyk D, Walker R, Zhao H, Chen S, Liu W, Luo Y, Muller CA, Paul-Dubois-Taine A, Alver B, Stracquadanio G, Mitchell LA, Luo Z, Fan Y, Zhou B, Wen B, Tan F, Wang Y, Zi J, Xie Z, Li B, Yang K, Richardson SM, Jiang H, French CE, Nieduszynski CA, Koszul R, Marston AL, Yuan Y, Wang J, Bader JS, Dai J, Boeke JD, Xu X, Cai Y, Yang H. Deep functional analysis of synII, a 770-kilobase synthetic yeast chromosome., 2017, 355(6329): eaaf4791.

[11] Zhang W, Zhao G, Luo Z, Lin Y, Wang L, Guo Y, Wang A, Jiang S, Jiang Q, Gong J, Wang Y, Hou S, Huang J, Li T, Qin Y, Dong J, Qin Q, Zhang J, Zou X, He X, Zhao L, Xiao Y, Xu M, Cheng E, Huang N, Zhou T, Shen Y, Walker R, Luo Y, Kuang Z, Mitchell LA, Yang K, Richardson SM, Wu Y, Li BZ, Yuan YJ, Yang H, Lin J, Chen GQ, Wu Q, Bader JS, Cai Y, Boeke JD, Dai J. Engineering the ribosomal DNA in a megabase synthetic chromosome., 2017, 355(6329): eaaf3981.

[12] Xu HM, Xie ZX, Liu D, Wu Y, Li BZ, Yuan YJ. Design and synthesis of yeast chromosomes., 2017, 39(): 865–876. 徐赫鸣, 谢泽雄, 刘夺, 吴毅, 李炳志, 元英进. 酿酒酵母染色体设计与合成研究进展. 遗传, 2017, 39(): 865–876.

[13] Li YF, Han YB, Cao PB, Meng JF, Li HB, Qin G, Zhang F, Jin GF, Yang Y, Wu LQ, Ping J, Zhou GQ. Research advances on medical genetics in China in 2015., 2016, 38(): 363–390. 李元丰, 韩玉波, 曹鹏博, 孟金凤, 李海北, 秦庚, 张锋, 靳光付, 杨勇, 邬玲仟, 平杰, 周钢桥. 2015年中国医学遗传学研究领域若干重要进展, 遗传, 2016, 38(): 363–390.

[14] Zhang B, Chen XF, Huang X, Yang X. Research advances on animal genetics in China in 2015.,2016, 38(): 467–507. 张博, 陈晓芳, 黄勋, 杨晓. 2015年中国动物遗传学研究领域若干重要进展. 遗传, 2016, 38(): 467–507.

[15] Xie JP, Han YB, Liu G, Bai LQ. Research advances on microbial genetics in China in 2015., 2016, 38 (): 765–790. 谢建平, 韩玉波, 刘钢, 白林泉. 2015年中国微生物遗传学研究领域若干重要进展. 遗传, 2016, 38(): 765– 790.

[16] Yue M, Yang Y, Guo GL, Qin XM. Genetic and epigeneticregulations of mammalian circadian rhythms., 2017, 39(): 1122–1137. 岳敏, 杨禹, 郭改丽, 秦曦明. 哺乳动物生物钟的遗传和表观遗传研究进展. 遗传, 2017, 39(): 1122–1137.

[17] Yuan L, Li YR, Xu XD. Chronobiology—2017 nobel prize in physiology or medicine., 2018, 40(): 1–11. 袁力, 李艺柔, 徐小冬. 时间生物学—2017年诺贝尔生理或医学奖解读. 遗传, 2018, 40(): 1–11.

[18] 张艳, 周素, 李绍武. 科技期刊如何适应时代的需求. 编辑之友, 2000, 全国科技期刊编辑研讨会专辑, 2000: 59, 61.

[19] 张艳, 李绍武, 陈晓芳, 韩玉波, 周素. 出版经济与期刊. 见: 陈日岷, 陆圣武主编. 超越平凡, 北京:中国文联出版社,2004, 359–364.

[20] 韩玉波, 陈晓芳, 张艳, 周素, 李绍武, 薛勇彪. 勇于开拓创新打造遗传学精品期刊——《遗传学报》《遗传》杂志的改革之举. 中国科技期刊研究, 2005, 16(3): 364–366.

[21] Han YB, Zhang Y, Chen XF. Strategies of traditional scientific journals on soliciting contributions under the environment of new media., 2018, 29(6): 563–567. 韩玉波, 张艳, 陈晓芳. 新媒体环境下传统科技期刊在组稿方面的应对策略. 中国科技期刊研究, 2018, 29(6): 563–567.

[22] Xie F, Song CY. Advances in studies of Sleeping Beauty transposon., 2007, 29(): 785–792. 谢飞, 高波, 宋成义, 陈国宏. “睡美人”转座子的研究进展. 遗传, 2007, 29(): 785–792.

[23] Zhu GF, Yu YJ. Protoplast culture and plant regeneration of Javanica rice (Java14)., 1995, 17(4): 21–24. 朱根发, 余毓君. 爪哇稻(Java14)原生质体培养与植株再生. 遗传, 1995, 17(4): 21–24.

[24] Ge SQ, Zhao ZH, Zhang XQ, Hao Y. Epigenetic modifications in human spermatozoon and its potential role in embryonic development.,2014, 36(): 439–446. 葛少钦, 赵峥辉, 张雪倩, 郝媛. 精子表观遗传修饰及其在胚胎发育过程中的潜在作用. 遗传, 2014, 36(): 439–446.

[25] Hu Y, Yao JH. Progress on pluripotency factors in zebrafish., 2012, 34(): 1097–1107. 胡雨, 姚纪花. 斑马鱼多能性因子的研究进展. 遗传,2012, 34(): 1097–1107.

[26] Zhao XL, Zuo XY, Qin JH, Liang Y, Zhang NZ, Luan YZ, Rao SQ. A novel biological pathway expansion method based on the knowl-edge of protein-protein interactions., 2014, 36(): 387–394. 赵小蕾, 左晓宇, 覃继恒, 梁岩, 张乃尊, 栾奕昭, 饶绍奇. 基于蛋白质互作知识的生物学通路扩充新方法. 遗传, 2014, 36(): 387–394.

[27] Dai JX, Bao ZM, Zhang QQ. Studies on the triploid induction in penaeus orientalis I. temperature shocks., 1993, 15(): 15–18. 戴继勋, 包振民, 张全启. 中国对虾三倍体的诱发研究I. 温度体. 遗传, 1993, 15(): 15–18.

[28] An ZW, Zhao YH, Cheng H, Li WG, Huang HS. Development and application of EST-SSR markers inMuell. Arg., 2009, 31(): 311–319. 安泽伟, 赵彦宏, 程汉, 李维国, 黄华孙. 橡胶树EST-SSR标记的开发与应. 遗传, 2009, 31(): 311–319.

[29] Li TM, Lan WJ, Huang C, Zhang C, Liu XM. Establishment and identification of the near-infrared fluorescence labeled exosomes in breast cancer cell lines., 2016, 38(): 427–435. 李泰明, 蓝文俊, 黄灿, 张春, 刘晓玫. 近红外荧光蛋白标记乳腺癌细胞外泌体的构建及鉴定. 遗传, 2016, 38(): 427–435.

[30] Qi YX, Liu YB, Rong WH. RNA-Seq and its applications: a new technology for transcriptomics., 2011, 33(): 1191–1202. 祁云霞, 刘永斌, 荣威恒. 转录组研究新技术: RNA- Seq及其应用. 遗传, 2011, 33(): 1191–1202.

[31] Jing H, Song QX, Zhou GH. Advances in approaches for the quantitative detection of microRNAs., 2010, 32(): 31–40. 景花, 宋沁馨, 周国华. MicroRNA定量检测方法的研究进展. 遗传, 2010, 32(): 31–40.

[32] Li XM, Zheng YL, Zhang FD, Zhu YG. RFLP analysis for mitochondria genome of CMS rice honglian type., 2000, 22(): 201–204. 李小明, 郑用琏, 张方东, 朱英国. 红莲型细胞质雄性不育水稻线粒体DNA的RFLP分析. 遗传, 2000, 22(): 201–204.

[33] Sun HJ, Tao R, Cheng J, Yang SZ, Cao JY, Yu LM, Hong MD, Feng GY. Mapping of gene underlying autosomal- dominant non-syndromic hearing loss(DFNA)., 2006, 28(12): 1489–1494. 孙悍军, 陶然, 程静, 杨淑芝, 曹菊阳, 于黎明, 洪梦迪, 冯国鄞, 戴朴, 袁慧军, 韩东一, 贺林. 常染色体显性遗传非综合征性耳聋致病基因定位研究. 遗传, 2006, 28(12): 1489–1494.

[34] YI YJ, Zhang XQ, Huang LK, Ling Y, Ma X, Liu W. Genetic diversity of wildgermplasm detected by SRAP markers., 2008, 30(01): 94–100. 易杨杰, 张新全, 黄琳凯, 凌瑶, 马啸, 刘伟. 野生狗牙根种质遗传多样性SRAP研究. 遗传, 2008, 30(01): 94–100.

[35] Gong WF, Lu LJ, Liu X, Chen XW, Chen DF. Effect of silencinggene on the carotenoid synthesis in., 2013, 35(): 233–240. 龚文芳, 路立京, 刘鑫, 陈喜文, 陈德富. 沉默基因对雨生红球藻类胡萝卜素合成代谢的影响. 遗传, 2013, 35(): 233–240.

[36] Wang JB. ISSR markers and their applications in plant genetics., 2002, 24(5): 613–616. 王建波. ISSR分子标记及其在植物遗传学研究中的应用. 遗传, 2002, 24(5): 613–616.

[37] Ma XJ, Zhu DH. Functional roles of the plant superoxide dismutase., 2003, 25(2): 225–231. 马旭俊, 朱大海. 植物超氧化物歧化酶(SOD)的研究进展. 遗传, 2003, 25(2): 225–231.

[38] Liu RH, Meng JL. MapDraw:A microsoft excel macro for drawing genetic linkage maps based on given genetic linkage data., 2003, 25(3): 317–321. 刘仁虎, 孟金陵. MapDraw, 在Excel中绘制遗传连锁图的宏. 遗传, 2003, 25(3): 317–321.

[39] He P. Abundance, polymorphism and applications of microsatellite in eukaryote., 1998: 20 (4): 42–47. 何平. 真核生物中的微卫星及其应用. 遗传, 1998: 20(4): 42–47.

[40] Qi YX, Liu YB, Rong WH. RNA-Seq and its applications: a new technology for transcriptomics., 2011, 33(11): 1191–1202. 祁云霞, 刘永斌, 荣威恒. 转录组研究新技术:RNA-Seq及其应用. 遗传, 2011, 33(11): 1191–1202.

[41] Gao YM, Zhu J. Advance on methodology of QTL mapping for plants., 2000, 22(3): 175–179. 高用明, 朱军. 植物QTL定位方法的研究进展. 遗传, 2000: 22(3): 175–179.

[42] Liu LW, Gong YQ, Huang H. Novel molecular marker systems——SRAP and TRAP and their application., 2004, 26(5): 777–781. 柳李旺, 龚义勤, 黄浩. 新型分子标记——SRAP与TRAP及其应用. 遗传, 2004, 26(5): 777–781.

[43] Weng YJ. AFLP-A novel technique for DNA molecular marker., 1996, 18(6): 29–31. 翁跃进. AFLP——一种DNA分子标记新技术. 遗传, 1996:18(6): 29–31.

[44] Xu SB, Tao YF, Yang ZQ, Chu JY. A simple and rapid methods used for silver staining and gel preservation., 2002: 24(3): 335–336. 许绍斌, 陶玉芬, 杨昭庆, 褚嘉祐. 简单快速的DNA银染和胶保存方法. 遗传, 2002,24(3): 335–336.

[45] Cui KR, Xing GS, Zhou GK, Liu XM, Wang YF. The induced and regulatory effects of plant hormones in somatic embryogenesis., 2000, 22(5): 349–354. 崔凯荣, 邢更生, 周功克, 刘新民, 王亚馥. 植物激素对体细胞胚胎发生的诱导与调节. 遗传, 2000, 22(5): 349–354.

[46] 张永清, 薛勇彪. 遗传学:生命科学领域的引领学科. 遗传, 2018, 40 (10): 791–793.

[47] 肖明杰, 安锡培, 薛勇彪. 中国遗传学会风雨辉煌40载. 遗传, 2018, 40(10): 794–799.

2018-12-29

李绍武,编审,《遗传》杂志创刊人之一。

韩玉波,副编审,《遗传》常务副主编。E-mail: yubohan@genetics.ac.cn

李绍武和韩玉波并列第一作者。

张颖,编审,《遗传》编辑部主任。E-mail: yingzhang@genetics.ac.cn

10.16288/j.yczz.18-350

2019/1/4 14:40:01

URI: http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.1913.R.20190104.1439.003.html