水陆交通三宝:车、桥、舟的发展进程

张凤元

交通之久,亘古已有;交通之大,中外贯通。但是,不管多大多久,交通要行,道路必有,因此我们在介绍交通之前,要先把路的知识简单了解一下。

关于路

在远古尧舜时,道路被称为“康衢”。西周时期,人们把可通行三辆马车的地方称作“路”,可通行两辆马车的地方称作“道”,可通行一辆马车的地方称作“途”。“畛”是老牛车行的路,“径”是仅走马、牛的乡间小道。秦始皇统一中国后,“车同轨”,兴路政,最宽敞的道路称为驰道,即是天子驰车之道。唐朝时筑路五万里,称为驿道。后来元朝时路称作“大道”,清朝时称作“大路”“小路”等。清末年,我国建成第一条可通行汽车的路,被称作“汽车路”,又称为“公路”,由此一直沿用至今。至于“马路”则是外来语。巷、坊、弄、胡同等,被认为是从唐朝沿用下来的旧称。

丝绸之路:在公元前2世纪至十三四世纪期间,丝绸之路是一条横贯亚洲的陆路交通干线,是我国同印度、古希腊、罗马以及埃及等国家进行经济和文化交流的重要通道。

在历史上,不少国家把我国叫做丝国。在公元前5世纪以前我国丝绸就已经被引进欧洲。古代的埃及和罗马更是把我国的丝绸看作是“光辉夺目,人巧几竭”的珍品。罗马著名的凯撒大帝曾经穿过一件中国丝袍去剧场看戏,引起全场轰动,被看作是绝代的豪华。由此可见,我国丝绸在当时极受西方各国的宠爱。

在古代交通工具简陋的条件下,这条丝绸之路走的很是艰难。新疆罗布泊附近有一个叫“雅丹”的险峻山丘,1700年前晋朝的高僧法显大师去印度取经,路经此处,差点送命。他以极其恐怖的笔调描写到:“沙河中多有恶鬼热风,遇则皆死,无一全者。上无飞鸟。下无走兽,遍望极目,欲求渡处,则莫知所以,唯以死人枯骨为标帜耳。”

唐代大诗人李白曾有诗描写丝绸路上的恶劣环境:“五月天山雪,无花只有寒。”

路是人走出来的,可以说自从有了人类诞生以后,就开始了路的历史。我们的祖先为了生存和繁衍,就在中华大地上开辟了最早的道路。我们在祖先的基础上把我国的道路开的更宽更远,把交通做得更顺更強。

车的来龙去脉

在我国远古时代,人类最早的运输工具是木棒。慢慢到了后来,人类从渔猎时代进入了畜牧时代,某些野兽经过驯化就成了家畜,供人役使。随着生产力的发展,另一种重要运输工具“撬”诞生了。人们就在撬的木板下安放圆木,以滚动代替滑动。相传“车”就是从撬这种原始运输工具逐渐演变来的。

中国是最早使用车的国家之一。相传大约在4600年前黄帝时代就已经出现了车。在先秦时代的车,总体上可以分为“小车”“大车”两类。驾马、车箱小的叫“小车”,也叫轻车或是戎车。驾牛、车箱大的叫“大车”。在战国时,由于战车的发达,战车的多少直接标志着一个国家的强弱。

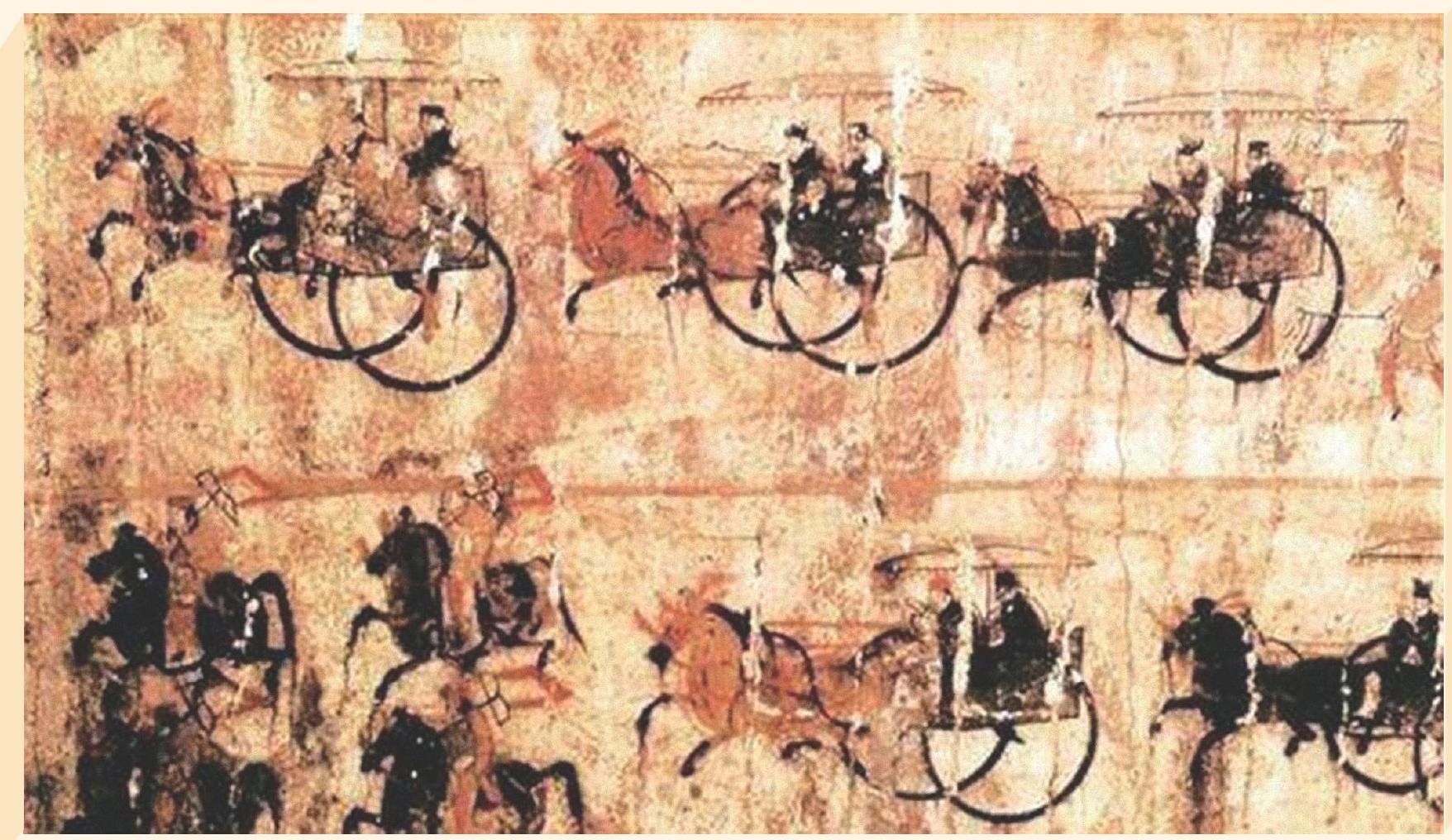

到了秦始皇统一中国后,实行了“车同轨”,对车辆制造技术和工艺都提出了更高的要求。秦人对马车有着特殊的情感,至今我们还可以从秦朝留下来的兵马俑中窥探一二。例如我们看到的立车、单辕车、安车等,在秦代都是常见车型。

到了汉朝,车子已经有了很大的发展和变化,单辕车逐渐减少,双辕车逐渐发展起来,车的种类也相继增多,并且使用用途也有了很大改变,先秦及秦朝统一时,其车辆主要用于战场,到了汉朝,其车辆主要用于载人载物。汉朝最高级的马车是皇帝乘坐的“辂车”和“金银车”,一般官吏乘“轺车”,贵族妇女乘坐“辎车”,车箱就像一间小屋子。到了东汉和三国时期,出现了独轮车,这在交通史上是一项重要的发明。相传,诸葛亮北伐时,蒲元制造的“木牛”为军队运送粮草,许多学者就认为当时的“木牛”,就是一种特殊的独轮车。

应该指出的是,汉朝的杰出科学家张衡发明了举世闻名的记里鼓车,这种车是一种利用减速齿轮系统带动车上小木人而报告车行里程的机械。每当车行一里或是十里时,小木人就会自动击鼓一下,由击鼓的次数来计算已行走了多少路程。除了汉代的张衡,三国时期的马钧发明了指示方向的指南车,这是我国古代一项重大的发明。

唐宋以后,车辆的制造技术也多有进步。南北朝时期出现了12头牛驾驶的大型车辆,当时还出现了磨车。至于三轮车,在唐末五代时就已经出现,但是没有得到很好的推广。到了宋朝,官僚们坐轿子的风气渐渐兴盛起来。这时高级车辆的制作和改进得不到重视,制车技术的重点逐渐有乘人车转到载货车上。宋朝时的载物的大车叫“太平车”,用五至七头牛来拉。前面我们所提到的独轮车到了宋代则是前后有两人把驾,旁边两人扶拐,前用驴拉,成为“串车”。到了明朝,把这类的独轮车叫“双缱独轮车”。同时在明清时,还出现了帆车,即是在车上加帆,利用风力助车行进。真正到了清朝,又出现了铁甲车和轿车。铁甲车车厢包着铁叶,以保安全,而轿车则是马车和轿子的结合产物。

随着封建社会被推翻,以及科学技术的不断进步,我们在现在的社会已经无法看到以前的交通工具,除非是在特殊的场合,抑或能体验一把。但是我们在享受现代交通便利的同时,对我国交通工具的演变史也要有一定的了解,以示我国古代文明的博广与深厚。

舟船演变史

陆上交通靠车马,水上交通靠舟船。历经沧桑的我国古代造船业在当时雄踞世界前列,西方欧洲也是望尘莫及。

我国造船业的历史悠久起步于遥远的原始社会的新石器时代。在发展过程中,经历了三个高峰时期:秦汉时期、唐宋时期和明朝时期。

——先秦时期

大自然各种常见现象的反复出现,启迪了我们祖先的思想,“伏羲始乘桴”和“伏羲氏刳木舟”等远古传说,都非空穴来风,都是根据自然现象人民想象创作出来的。在远古社会,人类以捕鱼、打猎为生,不可避免过河下水,于是就有木舟、木筏。

关于远古祖先制作独木舟和筏的故事,古书已有记载,其中大禹治水而制作木舟的故事就很精彩。当然,神话传说毕竟是神话传说,不能等同现实看待,但是它在一定的程度上也反映了当时的某些社会现象,毕竟神话传说是人们通过生活的启迪加上想象创作出来的。

随着人类文明的不断进步,人们也在不断的追求水上交通工具的变革,由最初的木舟和木筏逐渐发展到木板船,最早出现的木板船叫舢板,原名“三板”。几千年来,人们在使用中对三板船不断改进,使它逐渐完善。在当时,人们还受木筏制造原理的的启发,造出了舫,也称“方”“枋”“方舟”“方船”“枋船”,有时也写作“航”。

在这期间人们对船还没有一个严格的等级规定,一直到周代开始对乘船有了严格的等级规定:天子乘坐“造舟”,诸侯乘坐“维舟”,高级官员乘坐“方舟”,一般官吏乘坐“特舟”,普通百姓只能乘坐“桴”。“造舟”由多只船体构成,“维舟”由四条船只构成,“方舟”由两条船只构成,“特舟”是单体船,“桴”顾名思义就是木筏和竹筏。

到了春秋战国时期,我们南方已经出现专设的造船工场—船宫,同时也有了战船的记载。据史料记载,吴国就是凭借这战船的优势先后在汉水和太湖打败楚、越两国,后来越王勾践灭吴时战船已经发展到300多艏。

——秦汉造船

秦汉时期,是我国造船业发展史上出现的第一个高峰。据古书记载,秦始皇曾派大将率领用楼船组成的舰队攻打楚国。到了汉朝,以楼船为主力的水师已经十分强大,据说,打一次战役,汉朝就能出动2000多艘楼船。1975年,在广州发掘了一处规模巨大的造船工厂遗址,发现了三个大船台,可以同时造数艘重量达五六十吨的木船,据考证,这是秦汉时期的造船遗址。

秦汉造船业的发达,为后世造船技术的进步,奠定了坚实的基础。三国时期的江东孙吴之地,便是历史上造船发达的吴越之地。晋朝在灭掉蜀汉后,为了灭掉吴国,曾派王濬建造楼船,船内可以承载2000多人,舱面建有瞭望台,船上可以驰马往来,被称为“舟楫之盛,自古未有”。相传吴国被灭后,被晋朝俘获的官船多达5000多艘,还不算民船数量。为了提高航行的速度,南齐大科学家祖冲之“又造千里船,于新亭江试之,日行百余里”。它是装有浆轮党的船舶,称为“车船”,在造船史上占有重要地位。

——唐宋时期

唐宋时期是我国造船史上出現的第二个高峰。我国古代造船也自此进入了成熟期。隋朝在这一时期,虽然时间不长,但是造船业很发达,甚至建造了特大型的龙舟。提起龙舟,大家就会想起为纪念爱国诗人屈原而兴起的端午赛龙舟的风俗。隋朝时期,大龙舟采用的是榫接结合铁钉钉联的方法。

到了唐宋时期,无论从船舶的数量上还是质量上,都体现出我国造船事业的高度发展。一是船体不断增大,结构也更加合理。在唐朝河内,长20丈余,载人六七百的船已经是屡见不鲜。还有的船上能开圃种花种菜。到了宋朝更有载重1500吨以上的“神舟”。二是造船数量不断增多。唐宋时期造船工场明显增加许多。三是造船工艺越来越先进。唐朝的舟船已经采用先进的钉接榫合的联接工艺,大大提高了船的强度。

唐宋时期建造的舟船不仅种类繁、体积大,而且工艺先进、结构坚固、载量大、航运快、安全可靠,在国际上享有很高声誉。从7世纪以后,中国远洋船队就日益频繁的出现在万顷波涛的大洋上,当时外国人皆用“世界上最先进的造船匠”的语言来称赞中国船工。

——明朝时期

明朝时期是我国造船业的第三个发展高峰。由于元朝经办以运粮为主的海运,又继承和发展了唐宋的先进造船工艺和技术,大量建造了各类船只,其数量与质量远远超过前代。在元朝初期,仅水师战舰就达17900艘。元朝造船业的大发展,为明代建造五桅战船、六桅战船、七桅战船、八桅战船、九桅战船创造了十分有利的条件,迎来了我国造船业的新高潮。

据考古新发现和古书上记载,明朝时期的造船工场分布之广、规模之大、配套之全,是历史上空前的,达到了我国古代造船史上的最高水平。正是有了这样雄厚的造船业做基础,才有了郑和七次下西洋的远航壮举。郑和的宝船属于沙船类型,更属于沙船中的佼佼者。同时在明代还出现了福船和广船等优良的船型。

总之,在经过秦汉时期和唐宋时期两个发展高峰以后,明朝的造船技术和工艺都有了很大的进步,登上了我国古代造船史的顶峰。明朝造船业的伟大成就,久为世界称道,这也是我国各族人民对世界文明的巨大贡献。直到欧洲资本主义兴起和现代机动轮船的出现,我国在造船业上享有的长久优势,才逐渐失去。

我国古代舟船史的尾声,是我国第一艘轮船的诞生。从19世纪中业开始,我国一些接受西方技术的知识分子,先后试制国轮船。《二十年目睹之怪现状》的作者吴趼人就曾做过种种尝试。直到1864年,徐寿等人在南京“金陵军械所”终于成功造出了我国第一首轮船“黄鹄号”。这艘轮船的制造成功,在当时引起了很大社会反响,同时更振奋了中华民族精神。

桥梁发展简史

桥梁是道路不可分割的组成部分。没有桥梁道路就无法顺利通行,陆路交通就得不到很好的发展。至于伐木堆石架桥始于何时,已经无法考证,不过早在原始社会,人们皆是用自然倒下来的树木或是藤萝来跨越河流峡谷。在我国古代,桥梁的基本形式大致可分为梁桥、拱桥和索桥三种。

——梁桥

梁桥因它结构简单、容易建造,在我国古代是一种最早、最普遍的桥梁,又由于梁桥外形平直,所以古时又称作平桥。《水经注》里记载了一座始建于春秋时期晋平公时的木柱木梁桥。

在唐朝时期,则出现了不少闻名天下的石梁桥。据《唐六典》说,天下著名的石梁桥有四座:一是河南的天津桥,二是永济桥,三是中桥,四是西安的灞桥。灞桥自汉朝建桥以来,两千年间屡毁屡修,时至今日,已经成为现代的公路桥。到了宋代,在福建泉州建成了我国第一座濒临海湾的大石梁万安桥,即洛阳桥。洛阳桥的建成轰动一时,有“天下第一桥”的美誉,因此在当时当地掀起了“造桥热”,最为突出的就是位于漳州市的虎渡桥,被誉为“天下无桥长此桥。”

随着社会生产力的发展,梁桥的形式也在不断的变化。据史料记载,在甘肃与新疆交界地,曾建有伸臂木梁桥。这种桥采用圆木或方木纵横相隔叠起,当地人称这种桥为“飞桥”。

还有的桥上有桥屋或者桥廊,屋廊内绘有彩画,佛座仙像等,桥景如画,被称作花桥。

——拱桥

拱桥在汉朝已经兴造,是在当时拱式结构坟墓建造技术的启发下,从伸臂木石梁桥和撑架桥逐渐演变发展而来的。由于拱桥的主要承重构件的外形都是弯曲的,所以又称为曲桥。目前,记载的最早的一座石拱桥,是《水经注》里,在公元282年河南洛阳东六七里处的一座用石头建造的“旅人桥”。现在,保留到今天最著名的石拱桥有河北赵县的安济桥、北京西南郊的卢沟桥,和苏州城南的宝带桥。

其中安济桥又称赵州桥,由李春设计和建造,是我国现存最古老的石拱桥。赵州桥这座古桥,是一件完美的艺术精品,堪称隋唐时期雕刻艺术佳作。桥的望柱、栏板上都雕刻着形象逼真的花卉和兽头图案,它气势宏伟,造型优美,远远望去,就像初露云端的一轮明月,又像挂在空中的一道雨后彩虹,美丽壮观。

值得一提的是,北宋畫家张择端的《清明上河图》中所画的汴梁虹桥就是拱桥,桥上人群熙攘,车马往来,通宵达旦的景象,热闹非凡。

在现在的河南临颖县,考古学家发现了一座石拱桥,叫小商桥,它面积虽然不大,但是岁数却比赵州桥还要老些,据考察后的初步推算,这座小商桥始建年代要早于隋唐大业年间。

——索桥

索桥又称吊桥、悬索桥,是我国首创。在云贵川的怒江、澜沧江、金沙江上游,在雅砻江、大渡河、乌江、北盘江以及秦岭山区、台湾山区,常常可以看到各种类型的索桥。其中,贵州的盘江桥、四川的泸定桥、云南的霁虹桥在国际桥梁上都负有盛名。目前已经考证出来的最早的索桥是四川益州的笮桥,距今已2200多年。在西方,直到16世纪才出现以索为桥的建桥方式。

在我国古代,最大的铁索桥,当属于元朝末年建成的横跨长江瞿塘峡的大型铁索桥。据史料记载:公元1369年,朱元璋派大将汤河、廖永忠、康茂才攻打瞿塘关,元朝皇帝派莫仁寿率军在瞿塘峡口江面上架起铁索桥,桥面上铺上木板,放上大炮,严守关口。瞿塘关乃是“一夫当关,万夫莫开”之地,汤河等人见状,只能望桥兴叹,畏炮而退。到了如今,这座因抵御外军而建的铁索桥虽已经荡然无存,但是在大溪口仍旧还立着一块“康茂才进兵处”的石碑,成为历史足迹的印证。

我国古代的桥梁史有着极其丰富的内容。一般来说,我国古代桥梁史,先有梁桥,再有索桥,最后才有拱桥。但是不管是哪一种形式的桥梁都毫无例外的经历由低级到高级,由简陋到逐步完善的过程。

历史是先人们用脚走出来的,用手创作出来的。我们作为历史的继承者,要沿着历史的步伐继续去开拓新的历史,把中国的辉煌足迹永远印在世界的大地上。