血管生成拟态在直肠腺癌中的临床病理意义

慈红非,武世伍,柴大敏,马 莉,秦燕子,陶仪声

直肠癌是我国消化道常见的癌症之一,30年来,直肠癌发病率年均上升3%~4%[1-2]。因为其解剖位置深入盆腔,与周围组织关系复杂,所以手术难度高,肿瘤切除不易彻底,导致术后复发率及转移率都高。直肠癌的发生及发展是多因素相互协同作用的结果,过程中受到多种相关基因的调控[3-4]。而血管生成拟态(vasculogenic mimicry,VM)是各种肿瘤细胞依赖自身可塑性而形成的独立于内皮血管的供血系统。目前已有大量应用免疫组织化学(免疫组化)方法研究血管生成拟态在相关肿瘤中作用的文献,研究技术已经相当成熟。本研究通过相关免疫组化技术研究VM的存在与直肠腺癌病人相关临床病理指标之间的联系。现作报道。

1 资料与方法

1.1 一般资料 本研究通过筛选后收集蚌埠医学院第一附属医院2012-2014年送检的直肠腺癌组织标本176例以及对应的癌旁正常组织,临床病理资料及随访资料皆完整,入选病人随访至其死亡或截至2017年1月,随访时间为3~68个月。其中男123例,女53例;年龄36~85岁。

1.2 主要试剂 鼠抗人单克隆抗体CD34、EliVisionTMplus试剂盒及DAB显色试剂盒均购自中国福州迈新生物技术有限公司;高碘酸-希夫染液(PAS)购自中国上海汇长生物科技有限公司。

1.3 试验方法 免疫组化CD34和PAS双重染色:石蜡切片经过常规处理后按照试剂盒说明书的染色步骤进行CD34抗体染色,DAB显色后置于镜下观察,至血管内皮细胞着色后,可停止显色反应;然后避光环境下置于0.5%的PAS溶液中反应半小时左右再次观察即可。

1.4 结果判定 VM的结构特征:VM结构管壁CD34为阴性,而正常血管内皮细胞CD34则为阳性,表明VM中无正常血管内皮细胞参与其形成;VM结构管腔中亦可见红细胞存在,红细胞与肿瘤细胞可见PAS阳性的基底膜样结构,上述特征性结构可判定为VM。免疫组化结果的判定是由病理科两位高年资医生通过独立双盲法得出。

1.5 统计学方法 采用t′检验和χ2检验。

2 结果

2.1 直肠腺癌VM的存在情况 176例直肠腺癌中有35例VM表达为阳性,阳性率19.89%,典型结构见图1。

2.2 VM与各相关参数之间的关系 不同性别、年龄组及肿瘤的长径间VM的形成差异均无统计学意义(P>0.05) ;而在低分化组、伴有血管、神经侵犯组、伴有淋巴结转移组的VM阳性率显著较高(P<0.01) (见表1)。

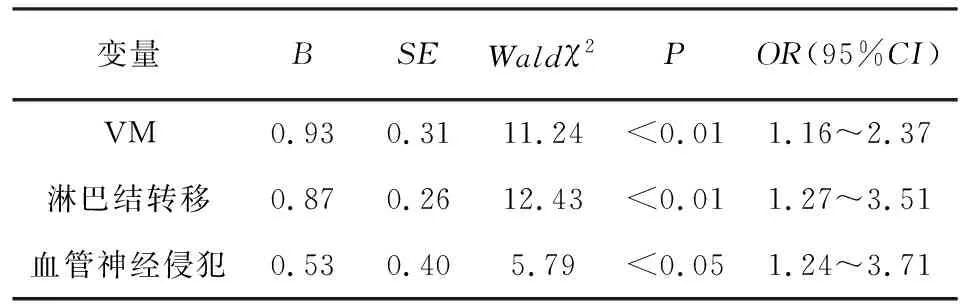

2.3 总体生存时间的多因素分析结果 以总生存率为因变量(死亡=0,生存=1),以VM、淋巴结转移及血管、神经侵犯为自变量进行logistic回归分析,结果显示,VM的阳性率越高,病人的生存时间越短(P<0.01);有淋巴结转移的病人比无淋巴结转移的病人生存时间短(P<0.01);有血管、神经侵犯的病人比无血管、神经侵犯的病人生存时间短(P<0.05)(见表2)。

2.4 总体生存时间的单因素分析结果 本组病例总的5年生存率为27.84%(49/176)。Log-rank分析结果显示VM阳性表达组与阴性表达组的平均生存时间分别为(11.3±7.7)月和(41.9±14.6)月,2组差异有统计学意义(t′=17.09,P<0.01)。

3 讨论

1999年,美国MANIOTIS等[5]首次提出了一种独立于内皮血管的肿瘤血液供应模式,即VM。其概念为:肿瘤细胞通过脉管系统表现一定的可塑性,从而形成似血管样的网络结构,并与宿主自身的血管相连[6],为肿瘤细胞提供血供。VM的提出对传统思维中肿瘤血供的方式提出了挑战,同时也是对肿瘤血管生成理论[7-8]重要的补充。在随后的研究中表明VM不仅在人眼葡萄膜黑素瘤中存在,在肝癌、肺癌、乳腺癌等肿瘤中同样存在[9-12],而且VM的存在与肿瘤的分化程度、病人的生存时间、肿瘤的侵袭和转移等因素[13]密切相关。

虽然在越来越多的肿瘤中发现了VM现象,但是生成VM的分子机制仍不清楚,获取VM功能最显著的分子决定因素之一是内皮细胞标志物VE-钙黏蛋白的表达,VE-钙黏蛋白是一种常在内皮细胞中表达的跨膜蛋白,主要功能是促进细胞黏附[14],研究发现VE-钙黏蛋白通常可以在恶性程度及侵袭性高的肿瘤细胞中发现,但不能在侵袭性差的肿瘤细胞中发现[15]。研究[16]表明VE-cadherin/EphA2/PI3K/MMP是VM形成的关键通路,同时缺氧微环境、环氧化醇-2等因素对VM结构的形成也起一定的促进作用。除上述机制外,仍有很多VM相关的机制有待深入研究和进一步探索,例如体外培养的成胶质细胞瘤干细胞,部分能够分化成平滑肌样细胞,可以表达内皮相关基因,进而形成血管样的结构。不同的肿瘤细胞可以在三维培养条件下形成不同结构的VM,相关结果表明可塑性越强、侵袭性越高的肿瘤细胞更易形成VM[5],但是仍有部分现象有待进一步研究阐释。

表1 直肠腺癌临床病理参数与VM的关系

表2 176例直肠腺癌病人的多因素分析

目前临床上抗肿瘤血管生成的相关治疗多以促血管生成因子或相关受体为靶点,其特异性较易受到多种因素干扰,对VM结构的敏感性差,治疗效果也达不到预期的目标。VM的发现是对肿瘤血管生成理论的重要补充,为临床进行抗肿瘤血管生成相关治疗提供了新的研究思路。相关研究[17]显示,存在VM的黑素瘤、肺癌、肝癌、乳腺癌等肿瘤的病人预后较差,存在VM的直肠癌总体中位生存时间更短。研究直肠腺癌的血液供应模式,找到有效的抗血管措施,对今后的临床抗肿瘤血管药物的研制以及抗肿瘤治疗提供新的理论显得尤为重要。