敢为天下先的“胰岛素精神”

◎尚娅

被《人民日报》誉为“献身、求实、团结、奋进”的胰岛素精神构成了“追求卓越”的上海城市精神的生动篇章。

1966年12月24日,《人民日报》的头版新闻引起了世界轰动:我国在世界上第一次用人工合成结晶胰岛素。多年后中国的这项研究成果被瑞典皇家科学院诺贝尔化学奖委员会列入诺奖候选名单。

胰岛素是人和动物胰脏中一种具有调节新陈代谢作用的蛋白质,是当时国际上生命科学研究的难题。1958年,当英国化学家桑格因阐明牛胰岛素一级结构而获得诺贝尔奖时,《自然》杂志发表了评论文章称:“人工合成胰岛素还不是近期所能做到的。”

但就在这一年,远在西方之外的上海生化所、上海有机所、北大化学系等单位,一同确定了要攻克人工合成胰岛素的难题。彼时,我国还不曾制备过高纯度的蛋白质组成成分——氨基酸,何谈什么相关科研资源。为了提供合成的原料,上海生化所于1958年下半年迅速组织了技术小组,夜以继日、攻坚克难,在较短时间改写了国内不能制造整套氨基酸的历史。

在老一辈科学家的带领下,青年科研人员迅速汇集到团队中:杜雨苍来到上海生化所26岁,陈常庆此时24岁,刚读大三的汤卡罗才21岁…… “初生牛犊不怕虎”,一群敢想、敢说、敢干的年轻人迸发出勃勃生机。研究人员叶蕴华提到这样一个细节:“我们没有周末,没有节假日,整天泡在实验室做实验或到图书室查阅文献。当时没有奖金和加班费,但谁都没计较。”

“在劳力上劳心,是一切发明之母。事事在劳力上劳心,便可得事物之真理。”著名教育家陶行知的这句名言,也印证了上海有机所等科研单位的艰辛探索之路。在有机所工作过的徐杰诚回忆道:“为了鉴定每步缩合产物的纯度,每一个中间体都要通过层析、电泳等检测,其中任何一项分析指标达不到,都要进一步提纯后再进行分析,力求全部通过。当时戏称这叫 ‘过五关,斩六将’。”时任有机所所长的汪猷还要亲自复审,每得出一个产品,都要求看电泳、层析等八方面的数据,坚持每个多肽合成都必须经过元素分析检验。尽管检验很费时,但汪所长每一步都不肯放松,“对的不一定对,不对的一定不对”是他常挂在嘴边的一句话。这句话意在强调:元素分析的检验下来如果结果不对,就一定要返工检查问题在哪里,即使通过了元素分析检验,也需要别的实验来验证多肽合成是否正确。正是在这种严格要求下,科研人员都树立起精益求精的态度,胰岛素的研制工作稳扎稳打不断取得突破。

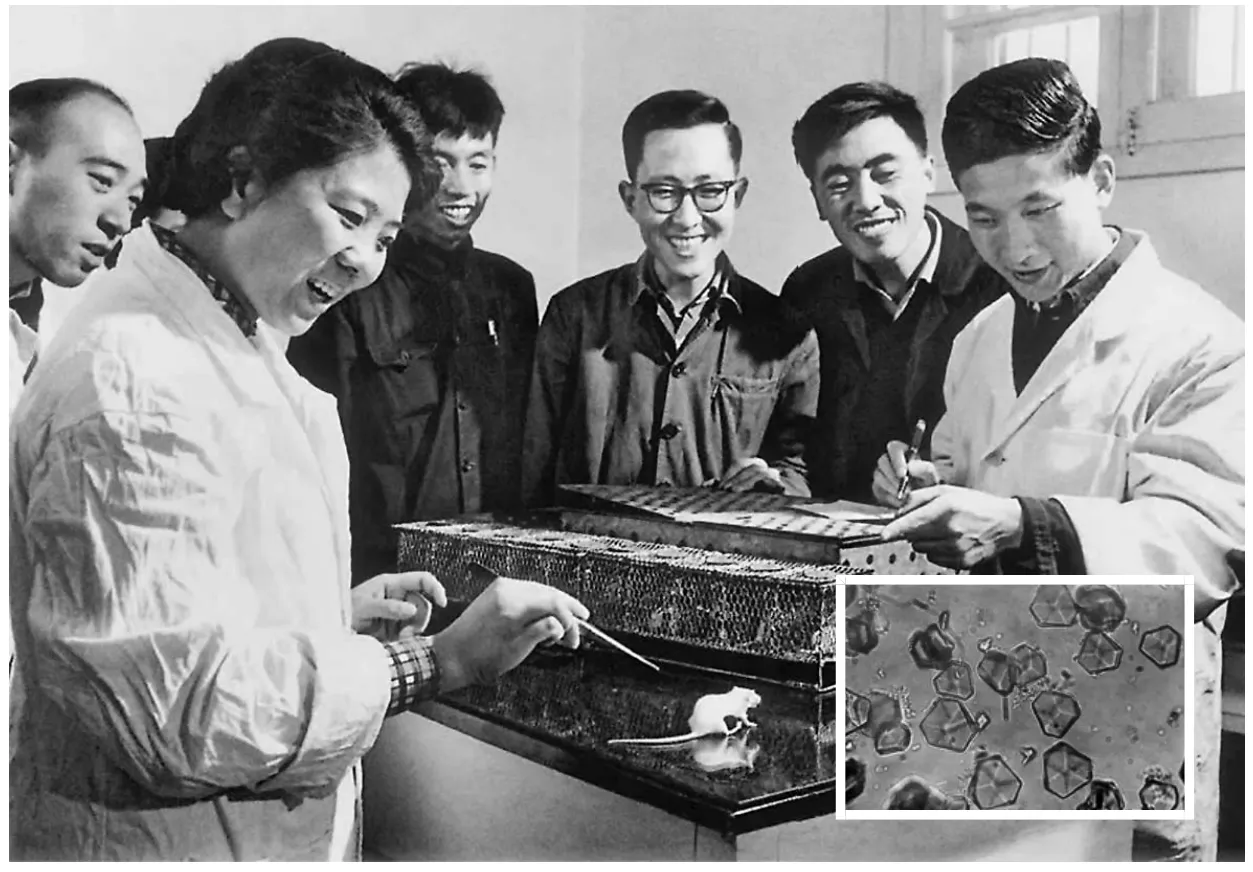

1965年9月17日清晨,相关研究人员会聚到位于岳阳路320号的上海生化所。研究员杜雨苍把实验细管拿到显微镜下观察,看到了闪闪发光、晶莹透明的全合成牛胰岛素结晶。立即进行生物测试:把天然胰岛素和人工合成胰岛素注射入两组各48只小白鼠身上,结果两组小白鼠都跳了起来。“跳了!跳了!”现场一片欢腾。实验表明人工胰岛素的生物活性达到了天然胰岛素活性的80%。

耗时6年零9个月,中国科学家终于在国际上取得了第一个人工胰岛素结晶。这项科研成果是上海生命科学研究领域最为光辉的一页,亦是我国生命科学发展史上一个重要的里程碑。