基于“完整街区”理念的历史街区生态更新研究

——以美国四个历史街区为例

胡长涓

宫 聪

城市高速发展中,被搁置的城市中心历史街区对新技术和当代生活模式的渴求,促进了生态理论与历史街区更新的融合,这既是对历史街区空间的全新认识,也是对“生态新城”的反馈。“盘活存量”和“城市双修”推进了经济主导转向环境主导的存量优化阶段,而城市设计也从“愿景式大空间描绘”转向“较小空间优化调整”,这也促使了生态实践从追求“量”的城市尺度向“质”的街区尺度的嬗变。

1 理论研究

1.1 美国历史街区生态更新发展动力机制

美国现已形成以国家立法作依据,地方保护法规管理为主,配套多样化经济激励政策的完善的历史街区保护体系。在政府、市场和公民3种社会力量的支撑下,历史街区更新由4种模式推动:城市规划主导、城市更新拉动、社区组织推动和保护基金带动[1]。历史街区生态更新是基于城市生态学的更新方式,通过生态更新,街区及周边的社会政策、经济发展、文脉传承和自然环境随之有效提升,逐渐实现生态宜居的发展目标[2]。通过数据研究与案例分析,得出美国历史街区达到生态更新的关键点:1)对城市可持续和生态政策的响应;2)可操作的中微观尺度;3)完整街区策略的合理运用(图1)。

1.2 完整街区(complete streets)

完整街区是一种街道及公共空间的生态设计策略,其内容包含街区结构平衡、网络公平合理、环境生态宜居和空间活力复兴。它要求街区整体规划、设计、建造、运营和维护以提供安全、便捷、舒适的街区体验,并且对所有使用者及所有交通方式提供相同的路权。其设计政策反映了街区整体和全阶段的意义,故译为完整街区[3]。作为街区尺度的生态理念,自2005年起至今在美国已有1 348项政策条款,被全美50个州采用[4]。以安全、绿色、活力和公平为目标的完整街区政策使街区可达性最大化,成为服务多种交通方式、服务所有人群的街道。通过历史街区数据分析表明,它是美国历史街区走向生态更新的第一步。

2 从城市的生态更新到完整街区理念下的历史街区

2.1 城市更新拉动——波特兰珍珠区

经济危机之后,面临内城衰退的波特兰通过“城市发展控制边界”(UGB)与“2040年增长理念”等可持续规划方法控制城市扩张,促进中心区复兴。1971年,美国第一个完整街区政策(bike bill)将1%的州预算投入到人行和自行车基础设施上;“智慧旅程”(Smart Trips)采用创新高效的方法来达到每年减少10%私家车量的目标。珍珠区的生态更新也在逐渐显现,《珍珠区发展规划》中探讨了如何在营造良好环境的同时保护当地文脉;《北部珍珠区发展规划》中则明确提出了“完整街区”和“可持续发展”政策。

图1 研究框架

图2 街区基本情况

图3 街区空间容量

2.2 城市规划主导——西雅图先锋广场

先锋广场区的生态更新是由市中心复兴规划为导向的渐进式复兴。城市层面,《2035综合规划》和《移动的西雅图》秉持“街道是为所有人服务的”提出了城市核心价值:安全、互联、活力、实惠和创新。街区层面,《保护指南与条例》整合邻近社区一起达到保护和发展的目标;《街区概念计划》充分考虑居民需求,实施加强基础设施建设;《活力街区策略》则通过公众参与为建设活力街区提供了社会基础,最后经由先锋广场联盟(AFPS)将所有策略合并,制定了可行的街区指导方针。

2.3 保护基金带动——匹兹堡奥克兰区

1945年,匹兹堡历史基金会(PHLF)创立,很多历史街区借助城市更新的契机建立。奥克兰区保存完好的历史空间结构和生活模式,18hm2的公共绿地和医疗研究实力成为区域经济的驱动力,支撑着生态历史街区的建设。作为理想的居住地,奥克兰必须拥有更好的可达性、连通度和宜居性[5]。《奥克兰2025计划》指导街区可持续发展,而《保护匹兹堡及其社区的特色》被认为是街区振兴的综合保证。

2.4 社会组织推动——波士顿贝肯山

贝肯山是美国最古老的街区之一,也是早期波士顿社会形态的展现地。1922年贝肯山居民协会(BHCA)成立并随后实现了街区教育、文化、经济和社会公平的全面发展[6]。居民希望在街区的更新中运用绿色实践和生态技术,为此,绿色、健康、可持续的生活模式与历史保护结合起来。2013年波士顿完整街区联盟制定了详细的完整街区政策并运用到9种街区空间中(图2)。

3 完整街区理念在历史街区的全面渗透

3.1 街区结构

3.1.1 适宜的街区空间容量

研究表明,街区密度必须高于18户/hm2才能引入最基本的公交服务[7]。街区的环境品质、空间舒适度、公共空间比重跟空间容量密切相关。4个街区均有小尺度与中高密度的特性,促使环境保护、能源节约和资源循环利用等生态目标易于实现。珍珠区和先锋广场区为高密度居住商业区,低层和窄街的空间现有形态很好地塑造了人性化社区,在综合考虑日照和气候条件、街区绿化、建筑体量与间距等要素情况下将会进一步减弱高容积率给街区空间带来的压抑感(图3)。

3.1.2 弹性的街区路网规模

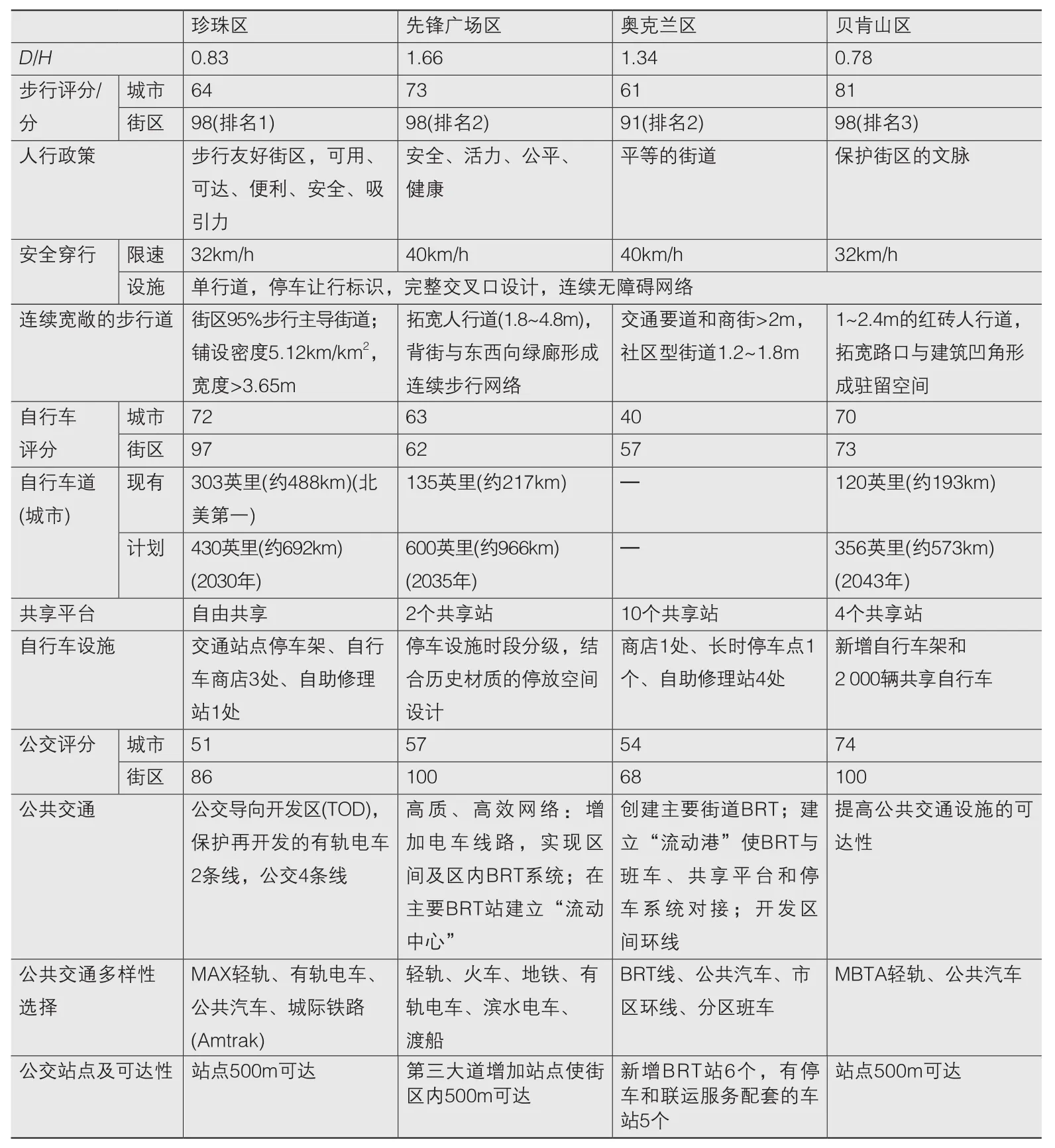

据统计,适于所有交通方式的路网应满足连续街长小于137m、相邻街道节点小于183m[7]。4个案例宜居度评分均排城市前三(表1),4个街区中60~100m的最小单元、高密度路网和低等级道路展现了传统街区“窄路密网”模式对于解决城市建设中道路交通和人类活动复杂关系的明显优势。一系列单行道的设置构成了街区慢行系统的条件,结合利于步行的街道宽度、设施、绿化等要素构成了完整街区最重要的路网基础(图4)。

3.1.3 人性的街道空间尺度

良好的街道空间能满足人的生理、安全、归属感和公共交往的需求。在街道空间尺度的探索中,参数宽高比通过研究街道性质、安全街区及市民认知心理来确定适宜的街道空间尺度。一般认为,D/H>1,适合连通性较强的街道;D/H≤1,利于创造更有活力的生活型街道[8]。4个案例街道平均D/H值都约等于1,其中,强调混合使用的主干道宽高比都略大于以绿道和慢行为主的社区街道(表1)。因此,在历史街区的更新中应考虑生态和心理要素,结合“窄街”完整围合的街景,利用植被与座椅等打破流通性的线性空间,创造宜人的驻留空间。

3.2 街区网络

3.2.1 步行友好的历史街区

近年规划中,案例街区步行系统建设核心目标为:增加行人安全,增加步行道穿越性和可达性,创造活力的公共空间,提高行走意识。为保持历史街区的可步行性,降低车速使驾驶视觉零盲点,适宜的设计速度通常限定为40km/h。完整的交叉路口应满足使用者安全便利、最小延迟和场所营造的基本需求。步行道剖面设计建议宽度是3.65+1.8m(拓宽)[9],宽敞连续的步行系统配合灵活多变的驻留空间使连通性街道升华为生活性街道。空间归属感的增加是提高行走意识的有利条件,如贝肯山区保护步行道“红砖”革命,引发了保护历史环境的公众意识。综上,完整街区步行网络设置能最小干预和适应历史街区多变的空间条件。

3.2.2 安全舒适的自行车网络

根据4个城市的完整街区网络规划,将自行车道网络分为:1)舒适宜行的“城市网络”;2)提供捷径的“街区连接”。美国西部在网络实施和连通度方面总体优于东部2个城市:波特兰将实现90%居民骑行或步行通勤,并着手研究邻里绿道;西雅图市中心区将以专用车道为主结合绿色基础设施形成连接内陆和滨水的绿廊网络,并提出决策量化方式[10],即安全性(40%)、网络连接度(25%)、公平性(20%)、共享性(10%)和宜居性(10%)。因地形限制,奥克兰和贝肯山区将实施网络分级处理:主干网络与城市网络连通,坡度较大的社区主要设置邻里绿道以实现与主干互联成网。

3.2.3 复兴发展的公共交通

完整街区政策激励了传统公交系统的复兴和公交导向型的街区发展。波特兰有轨电车的复兴和成功运营以多种公交系统平衡发展为前提,以街区多元化和以人为本的整合式发展为目标,不仅牵动了人流和资金涌向功能混合的历史街区,补给了城市轻轨系统,更与空间更新及生态修复结合起来。街区与城市网络的链接、多种交通方式的驳接、与历史文化的互动将成为重点研究方向(图5)。

表1 完整的街区网络

图4 街区最小单元与基本单元

图5 街区自行车道路规划和公共交通规划

3.3 街区生态

完整街区政策结合历史街区创造了融合古今的环境特性与适宜的雨水管理技术,在街区内与街区间进行了“见缝插针、穿针引线、结网成片”的生态营建。因历史街区空间形态与保护条例限制,街道与公共空间的生态营造应充分利用微空间以营建小尺度生境。在一定规模的街区内部,结合自然条件建立从集中绿地到小尺度分散绿地的一系列为街区提供生态净化能力的空间,并与相邻街区结网成片(表2)。

表2 街区生态的营建

3.3.1 历久弥新的街区生态

探查时间脉络,不同尺度的生态环境与社会文化网络逐渐弥合成一张城市经络图。波士顿“翡翠项链”、生态修复后的查尔斯河和贝肯山区内的公园、广场和绿廊交织后,城市文脉和自然生态完美地融合在一起[11]。西雅图城市蓝链计划延续原有规划的绿链,聚焦街区尺度公共空间研究,先锋广场区内的公共空间以绿色街道为媒介贯穿东西,西连滨海绿道,东接神户公园,形成街道与城市绿地系统相连的生态绿地网络[12];《绿带规划》也意在完善社区级绿网,为行人提供多样且安全的通行路线,并激活未充分使用的公共空间(图6)。

3.3.2 雨水管理措施运用

历史街区一直处于大规模改造不能、基础设施相对落后、公共空间不足的境况,低影响开发技术(LID)和绿色雨水基础设施(GSI)小尺度且分散型的雨水截流系统和处理措施很好地参与了街区更新[13]。1)公园与广场:GSI与城市公园结合为雨水调蓄设施,其与艺术化雨水设计后的社区、口袋公园弥合形成有效的雨洪滞蓄系统。2)街区绿廊:适用于历史街区的线型GSI为2类,设施类(可渗透铺装、过滤带等)通常与历史铺装和停车位结合,绿地类(雨水滞留带、浅草沟等)既是雨水廊道又是社区绿廊。点型GSI(生态树池等)通常结合街道静稳系统设置。3)建筑与场地:建筑顶界面为降雨主受面,宜采用生态屋顶对雨水源头截污与过滤。因风貌限制,背街和非重点的历史建筑可运用绿墙进行二次净化,再收集至雨水收集罐,或排入宅前雨水花园调蓄回用到景观或卫生间(图7)。

3.4 街区活力

3.4.1 多样性复合的街区土地利用

完整街区理念下的历史街区土地利用整合了自然、社会和经济因素,以市民的心理和使用要求为基础,在保护原生态和倡导土地复合使用的前提下,重新定义该街区交通方式的需求度、街区功能的混合度、公共交通和开敞空间的可达性、周边环境的承载力等,并对街区进行空间规划,实现历史街区与完整街区的有机整合。

3.4.2 公共空间可达性

美国可持续社区研究表明,适于步行的街区基本单元规模应在0.16~0.81km2,步行适宜距离为400m。在完整街区的指标里,公共空间或社区中心应在500m的可达范围内。案例街区的规模都约为1km2,这种区划大小有利于生态循环和多样性保护(表3)。因中奥和北奥开敞空间的非公共性,公共空间覆盖率和可达性很低。为了达到完整街区的目标,在《匹兹堡开放空间计划》等决策中提出了几种公共空间拓展措施:学校公共空间市民化、滨江绿道与社区绿地通达化以及空地变GSI增补可达性较差的区域等(图8)。

图6 波士顿与西雅图生态网络系统(改绘自参考文献[11-12])

图7 历史街区雨水管理

表3 多样性复合的历史街区

图8 奥克兰公共空间改善计划(改绘自参考文献[5])

4 结语

美国完整街区理念在历史街区的应用不仅在实践上推进了中国的“有机更新”与“可持续更新”,而且开启了一种新方式来看待我国的历史街区。

1)历史街区与城市如何一体化发展。

中国的历史街区和周边城市中心区一直存在明显的边界和断层,这种从城市到街区不排异、分层次、渐进式的生态更新政策,推进了历史街区与城市一体化发展,并保证了各空间层级自上而下的执行力和自下而上的参与度。

2)历史街区生态更新如何开始。

历史街区更新和生态城市建设被看作2种城市规划理念,在“城市双修”政策影响下逐渐融合。完整街区理念引导下的历史街区生态更新展现了两方面整合力:时间轴上,街区更新和生态规划展现了对新旧智慧不同时间维度的整合力;空间轴上,始终秉持社会-经济-文化-政治-自然五位一体的生态整合方法[14],从城市尺度决策历史街区的问题,实施层面则落实到中微观。

3)历史街区交通问题如何疏解。

城市中心区历史街区现面临以下几个交通问题:机动车对历史街区的冲击,内部公共交通不足,与城市公交系统的驳接关系弱,各交通方式间的不友好,步行与公共空间联系薄弱。完整街区提供了新的规划方案:街区限速、TOD模式在历史街区的运行,可以改善机动车流与街区关系,增加街区与城市通达性;分层级的公交系统,站点枢纽生活服务功能增强等措施,可以补给街区公交系统和织补各交通方式网络,增加街区可达性;步行友好街区的建立,适宜生态技术的应用等,可强化街区内公共空间网络系统。

综上所述,完整街区政策在历史街区的实践是基于城市风貌保护和历史文脉传承,从城市生态学视角,将城市中心区新旧资源重新整合和再构造的过程,在保证当地居民生活方式的同时,通过结合前人智慧和新生态技术,整合网络、活化结构、融合自然、激发活力,从而提升城市面向未来的资源承载力和内禀生命力,进而推进历史街区的生态更新。

注:文中图片除注明外,均由作者绘制。