MRI联合CT对布氏杆菌性脊柱炎的诊断价值

赵万寅

(延安市人民医院放射科,陕西延安 716000)

0 引言

布氏杆菌性脊柱炎指由布氏杆菌感染脊柱引起的变态反应性传染性疾病,以明显腰痛为主要症状,且近年来在我国呈逐渐上升的趋势,严重影响患者的身体健康[1]。目前,MRI、CT是布氏杆菌性脊柱炎主要的影像学诊断方法,但其在临床上缺乏特异性症状,使单一影像学诊断困难,故如何有效提高该病的诊断准确率一直是人们关注的热点和难点[2-3]。因此,本研究通过给予布氏杆菌性脊柱炎患者MRI、CT检查,探讨二者联合时对该病的诊断价值,以提高对该病的认知能力和诊断水平,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

回顾性选取2014年1月至2018年1月本院收治的布氏杆菌性脊柱炎患者68例,其中男38例、女30 例,年龄 22~64 岁、平均年龄(48.21±8.42)岁,体质量指数 18.04~30.45kg/m2、平均值(24.72±3.84)kg/m2,病程 1~26个月、平均病程(8.79±1.76)个月。68例患者中,血沉升高 58 例,平均值为(37.71±16.94)mm/h;均有C反应蛋白升高,平均值为(8.12±4.63)mg/L。本次研究经我院伦理委员会批准。纳入标准:(1)经病理学和实验室检查确诊、虎红平板试验和布氏杆菌凝集试验均为阳性;(2)有牛、羊接触史或食用未经灭菌的羊肉史;(3)年龄>18岁,无精神病病史且均有渐进性腰背颈痛,活动受限和间歇性发热、乏力、盗汗等;(4)签署知情同意书。排除标准:(1)有 MRI、CT检查禁忌证;(2)有腰椎间盘突出症、胸腰椎骨折等其他脊柱病;(3)检查前1个月有免疫、激素、抗炎等影响检查的治疗史;(4)有心、肝、肾等严重性疾病。

1.2 方法

1.2.1 CT检查

采用GE LightSpeed 16排CT扫描机先行常规椎体骨质完整结构的连续扫描,扫描参数:层间隔1.0 mm,层厚1.25 mm,螺距1.375,管电流 250 mA,管电压140kV;然后再行多平面重建、最大密度投影、表面遮盖成像等,重建后图像数据传输至计算机工作站并确保图像清晰、无伪影等,以获得理想图像[4]。

1.2.2 MRI检查

使用GE 0.5T MRI扫描仪行常规矢状位、轴位扫描,采用颈、腰、盆腔线圈,包括自旋回波(spin echo,SE)序列、快速自旋回波(fast spin echo,FSE)序列,并加用压脂序列,T1WI:重复时间(repetition time,TR)500 ms、回波时间(echo time,TE)20 ms、层厚 5 mm、层间距 5 mm,T2WI:TR 4 000 ms、TE 150 ms、层厚 5 mm、层间距5 mm。其中有脓肿的患者加行增强扫描,对比剂采用钆喷酸葡胺(Gd-DTPA),按0.2 mmol/kg剂量给药[5]。

1.2.3 观察指标和标准

比较MRI、CT单独诊断及二者联合对布氏杆菌性脊柱炎的征象检出率及诊断情况,具体包括:(1)布氏杆菌性脊柱炎的征象:死骨、硬化骨形成、韧带变化、肉芽肿、椎旁脓肿、椎间盘破坏、骨膜改变、椎体骨破坏、椎间隙变化等。(2)布氏杆菌性脊柱炎的诊断:CT诊断主要包含椎间隙变窄、椎体密度减低或增高、椎间盘内真空变性、周围软组织增厚或低密度脓肿[4];MRI诊断主要包含椎间盘受累,T1WI呈低信号、T2WI呈稍高信号、压脂像高,椎体信号异常、T1WI减低、T2WI略增高、压脂像明显增高、椎体骨质破坏、周围软组织肿胀,椎体内信号不均匀、T2WI及压脂像增高[5];CT联合MRI诊断为符合CT或MRI诊断即为确诊。

1.3 统计学方法

采用SPSS 22.0软件进行统计学分析,计量资料以x¯±s表示,采用独立样本t检验;计数资料以百分比(%)表示,采用χ2检验;P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 布氏杆菌性脊柱炎的病理学特征

布氏杆菌性脊柱炎的病理学特征显示,68例患者中共146个椎体受累,其中累及椎体单个2例、2个58例、3个4例、4个4例,颈椎病变10例、胸椎病变14例、骶髂关节病变12例、腰椎病变32例。典型布氏杆菌性脊柱炎病理学特征如图1所示。

图1 布氏杆菌性脊柱炎的病理学特征(HE,100×)

2.2 不同方法对布氏杆菌性脊柱炎的征象检出率比较

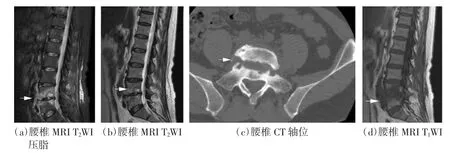

MRI对死骨、硬化骨形成、韧带变化等征象检出率明显低于CT,对肉芽肿、椎旁脓肿、椎间盘破坏、骨膜改变等征象检出率明显高于CT,差异均有统计学意义(P<0.05);MRI、CT单独诊断及二者联合对椎体骨破坏、椎间隙变化等征象检出率比较,差异无统计学意义(P>0.05),但CT联合MRI可对上述征象做出更全面的检出。结果详见表1,其典型病例如图2所示。

2.3 不同方法对布氏杆菌性脊柱炎的诊断价值比较

MRI对布氏杆菌性脊柱炎的诊断准确率高于CT,但差异无统计学意义(P>0.05);CT 联合 MRI对布氏杆菌性脊柱炎的诊断准确率明显高于MRI、CT,差异有统计学意义(P<0.05)。比较结果详见表2。

表1 不同方法对布氏杆菌性脊柱炎的征象检出率比较结果[n(%)]

3 讨论

布氏杆菌性脊柱炎多发于青中年,多因布氏杆菌侵犯椎体血液循环和解剖结构微环境所致,其主要病理变化为布氏杆菌不断释放内毒素引起变态反应,导致脊髓液渗出、增生、肉芽肿形成,以渐进性腰背颈痛、活动受限和间歇性发热、乏力、盗汗等为主要症状,严重影响了患者的身体健康[4,6]。

图2 布氏杆菌性脊柱炎的CT、MRI图像

表2 不同方法对布氏杆菌性脊柱炎的诊断价值比较结果[n(%)]

目前,病理学是布氏杆菌性脊柱炎的诊断标准,但病理学检查需取病灶组织,具有一定的创伤性,实验室检查中相关血液检查也具有一定的创伤性,且耗时较长,导致上述方法在临床早期筛查中存在一定的局限性[7-8]。近年来,随着影像学技术的不断发展与成熟,CT逐渐被应用于布氏杆菌性脊柱炎诊断中,尤其是三维重建技术,不仅可立体、直观、真实地显示骨结构及其形态特征以及病变处微细结构和空间关系,还能良好显示病变处骨质破坏、椎管受累等情况[9-10]。MRI也是布氏杆菌性脊柱炎常用的影像学诊断方法之一,其具有多参数成像、图像清晰的优势,可提供详细、清晰的软组织及其与周边组织的信息,具有良好的诊断效能[11-12]。

本研究结果显示,MRI对死骨、硬化骨形成、韧带变化等征象检出率明显低于CT,而对肉芽肿、椎旁脓肿、椎间盘破坏、骨膜改变等征象检出率明显高于CT,MRI、CT单独及二者联合对椎体骨破坏、椎间隙变化等征象检出率比较无统计学差异(P>0.05)。MRI对布氏杆菌性脊柱炎的诊断准确率为91.18%,高于CT的88.24%,但无统计学差异(P>0.05),此结果与李保卫等[13]和Schreiber等[14]研究基本一致,表明MRI、CT能够作为诊断布氏杆菌性脊柱炎的重要方法。可能是由于CT对骨质病变显示良好,故能够较好地显示死骨、硬化骨形成、韧带变化等布氏杆菌性脊柱炎所致的骨质病变征象,但CT对软组织病变显示相对不清晰[15-16],故其对肉芽肿、椎旁脓肿、椎间盘破坏、骨膜改变等布氏杆菌性脊柱炎所致的软组织病变征象显示效果较差,导致其在诊断以软组织病变为主的患者中易发生误诊、漏诊。而MRI对组织内水、蛋白质含量的改变较CT敏感,因而能够较好地显示肉芽肿、椎旁脓肿、椎间盘破坏、骨膜改变等征象,但MRI对骨质组织显示较不清晰[11-12],故其对死骨、硬化骨形成、韧带变化等征象显示较差,导致其在诊断以骨质组织病变为主的患者中易发生误诊、漏诊。而椎体骨破坏则是布氏杆菌性脊柱炎最常见且较为严重的病变[17],故均能够被MRI、CT所检出,且MRI、CT均能够从多平面、多方位完整显示受累椎体的个数及病变范围[18],均能有效发现病灶处椎间隙的变化。而本研究将CT和MRI联合后,发现其能够对上述征象做出更全面的检出,且二者联合对布氏杆菌性脊柱炎的诊断准确率为100.00%,明显高于MRI、CT的单独诊断,证明二者联合可有效提高该病的诊断准确率。这是由于当MRI、CT联合时,能有效发挥出各自的优势,能对布氏杆菌性脊柱炎所致的骨质、软组织病变进行有效显示,有助于更全面、准确地显示布氏杆菌性脊柱炎的病理征象,为临床诊断提供更全面的影像学依据,有效弥补了其单独诊断的不足,从而提高了布氏杆菌性脊柱炎的诊断准确率。

综上所述,MRI、CT可作为诊断布氏杆菌性脊柱炎的重要影像学方法,二者联合可更全面、准确地显示该病的病理征象,有利于提高该病的诊断准确率,值得临床进一步推广。且本研究认为,由于MRI不适用于有心脏支架、脑动脉瘤术后等患者且其价格昂贵、重复性差[19],所以在临床应用中,建议先进行CT检查,对未能确诊者再行MRI检查,以提高临床筛查的可行性和可靠性。此外,本次研究的病例数较少,不足以代表所有患者情况,故MRI联合CT诊断布氏杆菌性脊柱炎的优势还有待多中心、大样本病例进一步研究证实。