吐峪沟新出写经题记残片考释

武海龙 王龙

内容摘要:2017年吐峪沟发掘出土了一件写经题记。通过写经题记内容并结合吐鲁番出土文书对其的书写年代及出资人的身份进行了考察,其书写年代当在高昌延寿二年(625),出资人高夫人应当为义和年间到延寿年间升任参军高宝的妻子。

关键词:吐峪沟;写经题记;高氏

中圖分类号:G256.1 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2019)06-0077-05

Abstract: An inscription of a Buddhist document was recently excavated in Toyoq in 2017. By probing into the date of writing and the identity of the sponsor based on the text of the inscription and other documents unearthed in Turpan, researchers have come to the conclusion that this inscription was written in the second year of the Yanshou era(625 CE)in Qocho, and that the sponsor, Mrs. Gao, was the wife of Gao Bao who is noted in historical records as having been promoted to Canjun(military advisor)between the Yihe and Yanshou eras.

Keywords: Toyoq; inscription of a Buddhist document; Mrs. Gao

吐峪沟石窟位于新疆吐鲁番市鄯善县吐峪沟乡麻扎村,西距吐鲁番市区约60公里。吐峪沟石窟是吐鲁番开凿年代最早、规模最大的佛教石窟遗址群,也是新疆三大佛教石窟群之一。佛窟主要开凿在吐峪沟南段东西两侧的断崖上,约有百余个,其中保存有壁画的洞窟有9个,此外还保留有数量相当的僧房、禅窟等生活用窟。经调查,沟两侧的山坡上还有许多地面佛寺遗址。吐峪沟石窟的始凿年代约在公元5世纪左右,一直延续到唐西州(7—8世纪)时期。高昌回鹘时期(9—13世纪),主要是重修洞窟和修建地面佛寺。

2010年起中国社科院考古所、吐鲁番学研究院等单位联合对吐峪沟石窟寺进行了发掘清理,出土了大批文物,主要以壁画残块、文书为主。吐峪沟出土文书以佛教典籍为大宗,包括汉语及胡语佛典,本文所探讨的写经题记残片为2017年出土后经修复后的文书,现对该文书进行考释,尚祈方家,不吝指教。

一 写经题记录文及年代

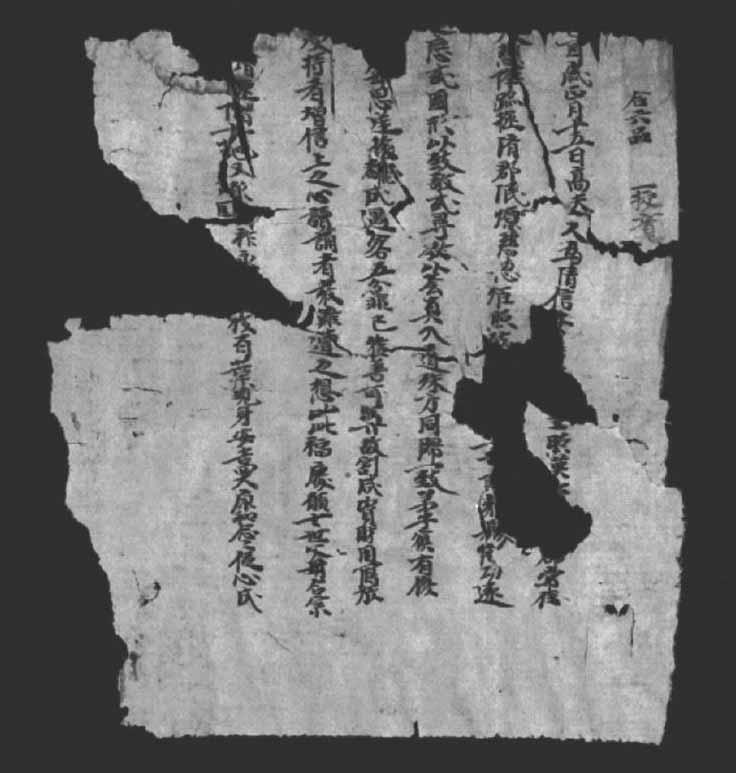

该件文书出土于吐峪沟沟西第35窟(临时编号),文书临时编号为K35前过道-2(图1),上部残,存7行,笔者根据文书内容将该件写经题记定名为“高夫人写经题记”,为便于研究现录文如下:

1.合六品 一校竟

2. 乙 酉歲正月十五日,高夫人為倩(清)信女, 照英 稽首歸命

常住

3.三寳 。大慈降跡,拯侑郡泯,燎慈惠炬,照□□□□□縣□功逐

4. 之戀,或圖形以致敬,或尋教以荟真,入道殊方,同歸一致。弟子俱有俊

5. 每思逆振□成過客,五分非已,唯善可馮,故咸割資財用寫放

6.受持者增信上之心,讀誦者發難遭之想,以此福慶願七世父母、合宗

7. 增 速偕十地,又願國祚永隆,本 枝百葉,現身安吉,四大康和,念念從心,成

该件文书从书法风格判断是由隶书向楷书过度阶段,当属氏高昌国时期文书。录文中的“乙酉岁”中的“乙”字根据其残存笔划推断而来,通过检索在高昌国时期符合乙酉岁条件的纪年有三个,分别为嘉当政的承平四年(505)、乾固当政的延昌五年(565)、文泰当政的延寿二年(625)。该件文书与上海图书馆藏吐鲁番所出《妙法莲华经》卷六卷末所书的和伯姬写经题记在书写格式及书法风格上有极大的相似之处(图2)[1],“和氏伯姬写经题记” 有明确纪年,为义和五年(618),两件文书在行文格式上基本一致,此外“高夫人写经题记”还与氏高昌时期的其他写经题记有着共通之处{1},通过与以上这些文书的比较,关于高夫人写经题记的年代笔者更倾向于延寿二年。

二 高夫人身份蠡测

写经题记中写有高夫人。高姓为古代高昌大姓,关于高氏其郡望来源,吐鲁番所出的《高昌绾曹郎中斌造寺铭》及《唐建中三年高耀墓志铭》中都记载其为渤海高氏。渤海高氏为魏晋隋唐之际的显赫大族,当时其他地区的高姓在谈及其家族郡望时都会进行攀附、冒伪[2]。高昌的高姓亦是如此,为了维持其家族在当地的大族地位攀附其家族郡望源于渤海也就不足为奇了。目前我们从河西出土的汉简中看到了许多有关高姓在这一地区活动的记载{2},其来源应是秦汉时期中原征发到河西一带的边塞士卒之姓,经过几百年的发展,逐渐的在河西地区的安定、敦煌、张掖等地成长为世家大族。因此高昌的高氏应该同高昌的其他大族如氏、张氏、索氏等都是出自河西,因其家族地位较高在迁入高昌后与这些大族之间保持有密切的姻亲关系,享有较高的政治地位,这一点同和伯姬写经题记一样,文中的 “愿国祚永隆”就是最好的证明。孟宪实、姚崇新教授在《从“义和政变”到延寿改制—氏高昌晚期政治史探微》一文中,根据义和年号与“愿国祚永隆”等信息,认为和伯姬属义和政变的支持者,而“夫人”这一称呼则表明了和氏身份不凡[3]166。虽然二位夫人身份高低无法判断,但高夫人亦有相当的政治背景当毋庸置疑。

孟、姚二位教授在文中利用吐鲁番出土的考古资料对高昌的命妇制进行了探讨,认为古代高昌现实的政治生活中,妇人称夫人者,依汉晋以来的命妇制,只能是高昌王夫人有此资格。吐鲁番出土文书中保存的高昌命妇制资料,皆重光以后[3]166。但从吐鲁番出土6世纪中期的墓志来看,当时已经有大姓妇人称为夫人,如《高昌章和七年(537)张归宗夫人索氏墓表》[4]23、《高昌永平二年(550)画承夫人张氏墓表》[4]45、《高昌和平(552)氾昭和及夫人张氏墓表》[4]51、《高昌建昌元年(555)赵荣宗夫人韩氏墓表》[4]56等,都使用了夫人这一称呼。从以上墓志反映的情况来看,当时能够使用夫人称号的皆是高昌世家大族或为一定品阶官员的妻子,且去世时年龄都在50岁以上,画承夫人张氏去世时79岁,氾昭和夫人张氏去世时62岁,赵荣宗夫人韩氏去世时67岁。这一时期世家大族使用夫人这一称呼似乎表明当时这些世家大族与高昌王室氏家族地位相差不大,世家大族使用夫人这一称呼可能是对夫人称呼的一种僭越,而高昌王室也似乎默许了这种行为。

笔者认为该件文书的书写年代为延寿二年,结合高氏家族在氏高昌时期仕途及婚姻的相关史料可以对高夫人及文书抄写的背景做进一步的探讨。根据《高昌新兴令斌芝造寺施入记》、《高昌绾曹郎中斌造寺铭》的刻造时间建昌元年(555)、延昌十五年(575)可以推断出高氏中的一支在氏高昌初期就已经与高昌王室联姻{3}。根据刻在碑文上的斌的履历来看,斌是当时高昌王的从弟,十九岁就已拜威远将军横截县令,转折冲将军新兴县令,因防御突厥及亲赴突厥与之成功地缔结了同盟关系,因功进振武将军民部长史,因其去世时间较早,绾曹郎中的官职应该为追授的赠官。其父仁也担任过绾曹郎中,该官职在高昌是仅次于高昌令尹的第二等级,能够与王室成员结为姻亲高氏家族的地位可想而知。

在阿斯塔那114号墓出土了两方墓志分别是《永平二年(550)张武忠妻高氏墓表》、《高昌延和六年(607)张氏(武)忠墓志》,在阿斯塔那552号墓又出土了《高昌建昌二年(556)务忠妻高氏墓表》,经考证这三方墓志中的张武忠、张氏忠及务忠应为同一人,就是在伯雅、泰时期的权贵张雄的祖父[5]。张武忠的两位高姓妻子去世前后相差六年,但张武忠已经由一介白丁担任侍郎[4]59,该官职一般都是由世家大族子弟出任,为国王的侍卫近臣,由前后相差六年其已经出任侍郎一职,当时张武忠的年龄应在二十多岁[6]201。根据吐鲁番家族墓地埋葬的一般规律来看,埋葬位置越靠后,家族辈分越高这一规律来看,张武忠应该是这个家族辈分最长者,比较张氏与高氏,氏与高氏的姻亲关系由此可以得知,在高昌初期高氏的政治地位应该高于张氏家族。这一点从《高昌新兴令斌芝造寺施入记》中也可以得到印证,在施入记所列的官员中张姓仅有一位,且是级别很低的通事令史,远不如高氏得到重用。可见在昌初期张氏家族虽然被授予了很高的荣誉,但实际上是被抑制的对象[6]200-203。

阿斯塔那84号墓出土有《高昌延昌十四年(574)都官条列入官臧钱文书奏》[7]1-4, 该组文书宋晓梅曾经专门进行过拼合研究,拼合后的文书末尾签署的官员名单中有关于高氏人物任职的记载。此文书的背面有暄的签署,结合《高昌绾曹郎中斌造寺铭》的撰刻时间延昌十五年(575),比此文书仅仅迟一年,且二者官职相同,所以此文书与碑刻中的暄应为同一人,文书拼合后高某的职官残缺,宋晓梅将其补充为门下校郎,这也符合当时高昌国设有两名门下校郎的规定。阿斯塔那152号墓出土文书《高昌延昌十七年(577)史天济求买田辞》[7]141中文书末尾有门下校郎高庆的签署,很有可能就是高某。阿斯塔那520号墓出土文书《高昌付官、将、兵人粮食帐》[8]中有高阿提的相关记载,孟宪实教授曾对其进行过研究认为该件文书应该书写于580年之后不久,高阿提担任的是传达上令的传令官[9]。阿斯塔那386号墓所出文书《高昌延昌年间某部凭近行马驴残奏》中有门下系统官员高轩斌的记载[10]。

高氏家族在氏高昌时期的地位也是不断变化的,这一点从《高昌新兴令斌芝造寺施入记》及上述的出土文书中能够清晰看出高氏一族的政治地位到“义和政变”前是呈现出一个不断下降的趋势。在高昌张雄家族的墓地中就出土有《高昌延和六年(607)张沂子妻高氏墓表》《高昌延寿十五年张银子妻高台晕墓表》,从墓表记载来看张沂子应该没有官职,为普通百姓,可能为张雄家族的旁支,似乎表明高氏在“义和政变”前后已经与当时的氏或张氏中的重要家族的联姻中被排除,这应该是与张雄家族与王室世为姻亲有着重要关系。

到义和时期,高氏地位又有了明显的改善。孟宪实、姚崇新教授在研究中将义和年间的文书中所见的官员括检出来,发现其中有高某与高宝两人[3]168。宝名字在阿斯塔那155号墓出土文书《高昌重光二年(621)正月张相憙入俗剂远行马钱条记》《高昌重光四年(623)四月张相憙入俗剂远行马钱条记》[7]422-423中高宝, 后件文书记载高宝为参军,参军是当时高昌中央行政系统、中央中兵系统,以及“重光复辟”后东宫中均有设置,只是不知高宝是担任那一种参军,但从其在义和政权中担任门下校郎,到重光年间出任参军,其职官不降反升,这似乎表明高宝在重光复辟的过程中应该参与其中,并立有功劳,因此得以升迁。而在吐鲁番出土文书中记载关于重光复辟前后这一时期,高氏一族中在仕途上较有作为的目前只发现高宝一人,推測高夫人可能为高宝夫人。

三 结 语

关于高夫人出资抄写的哪部佛经,写经题记中并无明确写明,但根据录文第五行“故咸割资财用写放”几字,该经应为西晋时无叉罗所译《放光般若经》,共计20卷90品。笔者根据题记录文第一行“合六品一校竟”几字,与《大正藏》《中华大藏经》中收录的《放光般若经》进行了逐卷比对,符合六品一卷这一条件的只有该经第七卷。《放光般若经》系统阐述了般若学的基本思想,如性空、诸法如幻、诸法皆假名、方便、二谛、法性等思想,这些思想对人们理解理解般若学有着重要影响。该经部头较大,高夫人出资令人抄写,从侧面也可证明其财力雄厚,地位不凡。孟宪实、姚崇新在讨论和氏伯姬写经题记时根据其使用义和年号,且“愿国祚永隆”,认为和伯姬属于义和政权支持者无疑。而结合上面分析,高夫人写经题记中也使用相同用语,由此推测高夫人可能应该是在义和政变到重光复辟中的既得利益者高宝的夫人,因其在重光复辟中因功升迁。在延寿年间文泰不断加强中央集权,重视个人名分的提高,诸如强调“王”的名号而改母妻名号,称臣制引入到官文书,自比中原皇帝等等[3]166。该经写于延寿二年,此时的高宝夫人完全有资格在写经中自称夫人,其在写经时使用“愿国祚永隆”,应该是有向当权者表达忠心的意味在其中。

参考文献:

[1]上海图书馆,上海古籍出版社.上海图书馆藏敦煌吐鲁番文献[M].上海:上海古籍出版社,1999:150.

[2]仇鹿鸣.“攀附先世”与“冒伪士籍”——以渤海高氏为中心的研究[J].历史研究,2008(2):60-74.

[3]孟宪实,姚崇新.从“义和政变”到“延寿改制”——麴氏高昌晚期政治史探微[G]//敦煌吐鲁番研究.北京:北京大學出版社,1996.

[4]侯灿,吴美琳.吐鲁番出土砖志集注(上)[M].成都:巴蜀书社,2003:23.

[5]吴震.氏高昌国史索隐——从张雄夫妇墓志谈起[J].文物,1981(1):40.

[6]宋晓梅.氏高昌张氏之仕宦——张氏家族研究之一[J].西北民族研究,1991(2):201.

[7]唐长儒.吐鲁番出土文书[贰](图文本)[M].北京:文物出版社,1994:1-4.

[8]唐长儒.吐鲁番出土文书:壹(图文本)[M].北京:文物出版社,1992:315.

[9]孟宪实.论高昌国的下行文书——符[J].西域研究,2004(2):17-26.

[10]柳洪亮.新出吐鲁番出土文书研究[M].乌鲁木齐:新疆人民出版社,1997:54.

{1} 池田温先生的《中国古代写本识语集录》中刊布了氏高昌国时期的写经有二十多件,有高昌王乾固及文泰女儿的写经题记,这些写经题记的内容有很大的相似之处,如“稽首归命常住三宝”,是这一时期写经中出现频次很高的用语。详见池田温《中国古代写本识语集录》(东洋文化研究所丛刊第11辑),东京:大藏出版株式会社,1990年,第143、146、151、152、153、183页。

{2} 详情参见甘肃省简牍保护研究中心、甘肃省文物考古研究所、甘肃省博物馆、中国文化遗产研究院古文献研究室、中国社科院简帛研究中心编:《肩水金关汉简》(壹·下),上海:中西书局,2011年,第51、85、110页;《肩水金关汉简》(贰·下),上海:中西书局,2011年,第24、44、48、88、98页;《肩水金关汉简》(叁·下),上海:中西书局,2013年,第24、49、73页;《肩水金关汉简》(肆·下),上海:中西书局,2015年,第117页。

{3} 本文关于《高昌新兴令斌芝造寺施入记》《高昌绾曹郎中斌造寺铭》参照的是日本学者池田温的录文,池田温著、谢重光译《高昌三碑略考》,《敦煌学辑刊》1988年第1、2期,第150—154页。《高昌绾曹郎中斌造寺铭》顶部刻有八位供养人,中间妇女为“□□(渤)海高氏”,为斌的母亲,贞的祖母,《造寺铭》写于延昌十五年(575),结合斌仕途升迁的时间,推算高氏嫁入家大概在530年前后,为氏高昌国早期。