春晚是个背景音

谢轶群

观照已有三十余年历史的春晚,可以看出在时代变迁和环境规约下,春晚的功用逐渐丧失,成为一台矛盾的盛宴,越来越呈现扭曲的欢颜。

春晚的辉煌

1983年的那个除夕,导演邓在军和演员姜昆、马季、刘晓庆、李谷一、郑绪岚、严顺开等,在尽享首次大規模举办的电视直播春晚带来的无限荣耀时,可能不会想到,这台最初以娱乐为第一定位的文艺联欢晚会,后来会成为一个解读历史进程风风雨雨、饱含社会文化是是非非的复杂文本。

谈及1980年代春晚的火爆,可以很轻易地总结出造就它的社会历史条件——文娱生活不丰富,电视媒介如日中天,浓郁的改革开放氛围,尚未被商业大潮摧毁的传统生活等。顺着这样的思路纵向观照已有三十余年历史的春晚,可以看出在时代变迁和环境规约下,春晚逐渐成为一台矛盾的盛宴,越来越呈现扭曲的欢颜。

在农耕社会传承久远的“过年”,是覆盖全体社会成员的盛大节日,是不带有政治意味的各阶层的共同喜庆日子。所谓民族的“共同文化心理”,就由这样的内容构成。春晚举办之初,国家刚由文革的梦魇走出,旷日持久的政治运动严重挤压了民众其他方面的生活欲求。

1980年代初局势宽松、开放,长久压抑下的社会重又活力显现,以娱乐为中心、摆脱教条约束、喜庆开心的春晚横空出世,既有相关人士的勇气,更是应运而生。这些年来,习惯了挖苦春晚的人,可能不会记起春晚曾经在突破禁锢、开拓风气上的贡献。1983年春晚推出毫无宣教动机、令人耳目一新的纯娱乐小品《吃鸡》,以及“气声”演唱的歌曲《乡恋》;1984年港台艺人(张明敏、黄阿原)首次登台;1985年及时献演正流行全国的粤语歌曲《万里长城永不倒》;1986年为著名的“靡靡之音”“灰色歌曲”《军港之夜》正名;1987年《冬天里的一把火》的劲歌劲舞,甚至超过了“不良青年”在歌舞厅的尺度……乃至到1991年,相声《亚运之最》还突破了“健在领导人不得出现在演艺作品中”的禁区;1993年春晚主持人首次在官媒上对观众发出了“发财”的久违祝福……

春晚曾经是中国大陆流行文化的最前沿,它不仅宣示在节日追求快乐、赋予生活以欢娱的合法性,它的勃勃生气也含蕴着改革开放给国民带来的对自由、幸福的憧憬。

并不是说1990年代初期之前的春晚是个单纯的文娱联欢,它收到的并不全是一片欢呼。1984年的小品《吃面条》因为“意义”问题,而让导演承受巨大压力;1987年为了“中和”《冬天里的一把火》的刺激,特意小心安排费翔演唱另一首中规中矩的爱国思乡歌曲《故乡的云》;1989年的歌曲《跟着感觉走》,立即引来关于“生活态度”的诘责……

春晚式政治正确

文化批评家朱大可,把三十多年的春晚可能有所绝对化地划分为三个阶段:希望型的1980年代春晚、应景型的1990年代春晚、政治代言和价值空洞的本世纪春晚。

1990年代中期之后,阶层分化,诉求多元,社会敏感点增多,种种矛盾的潜流集中于这台“国家级”的高收视率晚会,“稳健”成了基调,非艺术标准的审查日益苛严,开拓与突破精神衰萎;于是,相声的讽刺功能日见颓丧,小品常拿生理缺陷和弱势群体开涮,节目大多平庸而缺乏感染力,喜庆内容多应市场经济大发展之景;乃至更后来,在“怀旧经典”名目下出现《红色娘子军》这样与春节气氛格格不入而又“政治正确”的作品……

因为“央媒”性质,又关乎“兴观群怨”的中国文艺观,春晚注定要被多重解读和期待,娱乐联欢与政治意志的矛盾不可避免、难以调和,各方折中,春晚无力保持品质——这还不计商业渗入后,春晚成为最大名利场的种种弊象。

在振作春晚的影响力上,举办者不可谓不殚精竭虑。除去无法自主的方面,近年在争取青年观众上屡有举措,以摆脱“中年色彩”。然而,无论是重头突出原先淡化处理的地方电视台选秀头奖得主,还是主持人使劲插科打诨,终究无法达到地方卫视汪涵等舞台打滚、语带情色的活泼程度。

2013年春晚上,刘谦一句“找力宏”的逗趣,央视都要事后郑重说明并非事前安排而是演员即兴发挥。即便在“联欢”中也必须保持符合央媒身份的基本严肃,形成与年轻一代观众兴味的难以打破的障蔽。

电视时代在本世纪互联网普及的情况下逐渐淡去,“看电视”在今天甚至已是落伍行为。春晚收视率节节下滑,又凸显电视平台和媒介更替的矛盾。在这方面,春晚倒未表现“为什么是广电适应网络,而不是网络适应广电?”的奇怪魄力,学习和利用网媒甚至在1999年就有表现,那年春晚就打出了三个可在网络收看的网址。

近几年春晚节目更大量吸收网络流行语和段子。但是,吸收新兴媒体的长处毕竟难以对抗媒介的代际更替,要恢复电视综艺的当年风头何其难矣。更何况,电视媒体的单向传播思维惯性极大,近年春晚上的魔术节目里,主持人不断惊呼“天啊,这太神奇了!”来吸引关注和号召掌声,孰料节目播出不几天,精心设计的魔术即被网上“解密”。

互联网时代,信息贫乏状态下的神奇、神秘基本已不存在,主持人的一惊一乍,实际已构成对观众智力的“挑衅”,增强了他们“戳穿”魔术节目的动力,这应是春晚节目组始料未及的。

难以关掉的“背景声”

1983年举办春晚之时,动议者认为这会“造福全中国人民”,这一高尚动机在早先看上去的确实现了。1980年代的春晚热热闹闹、交口称赞,实际上却是在文娱产品不丰富的时代掩盖了文化的地域差异。

春晚的北方文化色彩一直极其浓郁,饺子、京腔、东北方言、秧歌锣鼓等大行其道,而南派相声、海派小品、南方民俗一贯位置边缘。

半个中国的观众一定程度上在春晚观看着民俗文化上的“他者”,而无贴近自身生活的亲切。2001年春晚小品《卖拐》的中心词“忽悠”,当时让南方观众一头雾水,2007年春晚主持人朱军一句“过年,谁家不吃饺子啊!”更让南方观众啼笑皆非。

全民共享与地域差异的矛盾,在文娱产品相对匮乏的时代会被忽略,如同饥渴者不会太计较菜肴的口味,而在文娱产品饱和、选择余地极大的今天,调和众口就成了必须而又难以完成的任务。当春晚越来越深地打上“北方农民的晚会”(2009年春晚总导演郎昆自嘲语)的烙印,就会加剧观众分流,早先那种全国覆盖、全民观赏的荣光就不复再有。

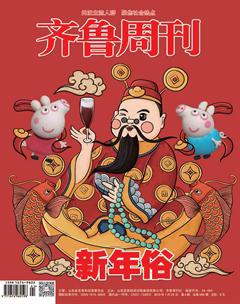

阖家观看春晚,曾被称为可与年夜饭、放鞭炮、贴对联等并提的“新民俗”,但这种“新民俗”是依附于“过年”传统民俗中的,而过年又是农耕时代的节日,今天正从农耕时代快速进入工商业时代,乡村文明被城市文明取代,人们的工作和生活已与冬去春来的自然时序失去关系,“年味”越来越淡背后就是这样深刻的文明发展阶段背景。既然整个“过年”民俗都在衰微,春晚又怎能依然坚挺?

天下没有不散的宴席。春晚这场盛宴贯穿了三十多年的时光,在一定历史时期给千家万户带来了不可替代的欢乐记忆,作为一项文娱产品,实属难能可贵。随着岁月推移,走过自己的黄金期、进入下滑的发展曲线也是情理之中。

它的身上在累积越来越多的内外部矛盾,它展现的欢颜在偏离早期的单纯明朗而显得扭曲,它贯彻服务民众的初衷在越来越力不从心,它会从民族盛宴而降格为一档普通节目。

不过,要说社会和时代已不需要它的笑颜——哪怕是强作欢颜——还为时过早,即便是作为抢红包、包饺子、刷微博的“背景声”,我们目前恐怕还不能完全习惯一个真没有央视春晚的除夕之夜。