垂直流人工湿地的结构优化研究

林媛媛,鲍炯炯,吴 伟,俞阜东

(浙江省环境工程有限公司,浙江 杭州 310002)

0 引言

人工湿地以其低能耗、微管理和环境友好性在微污染水和分散性污水的处理中得到了广泛应用[1,9],但其运行中后期由于堵塞造成的处理能力和净化效能下降[2-3]是限制其应用的主要因素。研究表明:人工湿地的堵塞主要由土壤板结、植物倒伏和微生物膜厌氧增厚造成[4];堵塞后造成的局部负荷过高和截留有机物溶出是其处理能力和净化效能下降的主要成因[5]。如果将人工湿地看成一个多层结构、多重系统的反应器,目前国内外关于人工湿地的研究大多集中在不同填料、不同植物对不同来源废水的净化效能,或者温度、菌种、微生物组成对人工湿地去碳脱氮除磷效果的影响等方面[6-7],鲜有对于人工湿地不同结构层的净化作用效能比及不同结构层对于污染物处理效能的贡献率的研究,使得国内的人工湿地在设计过程中更偏重于系统流程、材料选择与景观设计,而对人工湿地这一核心反应器的内部结构设计过程中缺乏可依据的设计资料。如果能通过研究明确人工湿地中土壤物理化学吸附沉降、植物生长消耗、湿地内微生物系统降解和湿地填料吸附过滤等作用在人工湿地净化功能中的占比构成,并以此为基础提出相应的结构与内部配置设计建议,从而降低人工湿地堵塞风险、提高净化性能,将开拓人工湿地研究的新方向。

鉴于此,本文以持水层、土壤层、植物根系层和功能填料层为主要净化结构层,设计了不同结构层组合人工湿地反应器共12组,分析在恒定水力负荷条件下各反应器的进出水水质状况,探究持水层、土壤层、植物根系层和功能填料层对湿地处理效能的影响。探究湿地各结构层对污水处理效能的贡献度,并提出相应的设计参数和结构建议,以期为人工湿地的设计应用提供支撑。

1 材料与方法

1.1 反应器设计

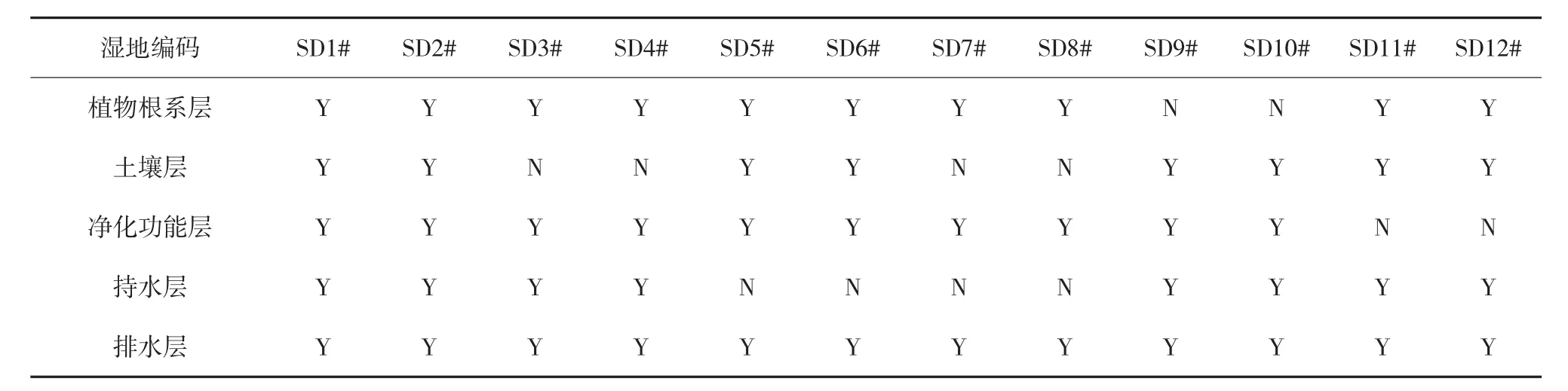

采用宽300 mm、长400 mm、高420 mm的透明桶作为小型湿地反应器外壳,内部结构从下到上为集排水层、持水层、功能基质层、土壤层和植物根系配水层。集排水层采用直径20~30 mm的卵石,高80 mm,集排水层中心设直径50 mm、长300 mm的穿孔集水管,集水管接直径6 mm的出水管,底部出水管中心高度为30 mm;持水层采用高密度无纺布,厚度为40 mm,控制整个反应器的渗滤速度;功能基质层则采用粒径1~2 mm的沸石或石英砂填料,填料层高度为250 mm;土壤层由珍珠岩和营养土构成,高度为30 mm;植物根系层采用美国矮生四季青,其中根系高度约为40 mm,四季青生长高度为50~80 mm。湿地反应器结构设计及编码见表1。

表1 不同结构人工湿地编码表

1.2 模拟污水配制

该研究用雪花啤酒、H2KPO4和NH4Cl调配模拟分散式农村污水中COD、TN和TP,模拟污水的主要水质指标见表2。

表2 模拟污水的主要水质指标表

1.3 反应器的启动与运行

在湿地反应器的启动中,首先表面接种草皮,以基础配水作为基质,对所有湿地系统同时采用大周期间歇进水方式培养湿地内菌种和促进植物根系快速生长,反应器的总有效容积控制在25 L,进水量为12.5 L/d,进水周期12 h,HRT为2.0 d,有机负荷为0.3~0.5 m3/(m2·d)。

湿地反应器在调试期间及运行期间采用常温运行,经历夏、秋和冬初,室外气温在10~40℃波动。初期试验中植物层、土壤层、填料层和持水层均有COD及色度、浊度溶出现象,直到21 d后才稳定。本文分析采取的数据均为试验采样第22 d以后的数据。

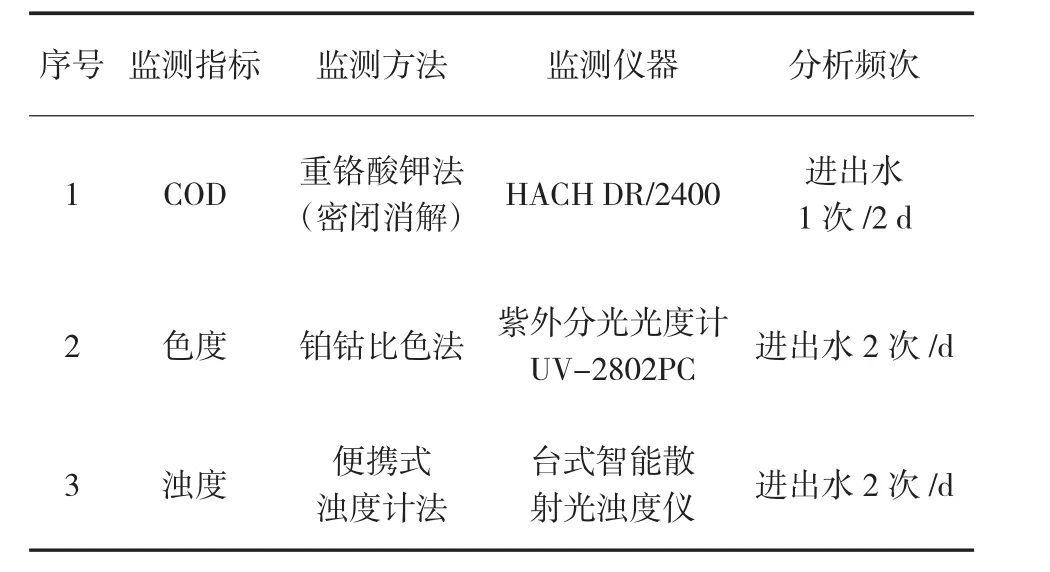

1.4 检测方法

试验中所测常规指标均采用国家标准监测方法,水样取自各反应器进出水澄清30 min后的上清液,主要分析项目、方法及频次见表3。

表3 监测项目、方法及频次一览表

2 结果与分析

2.1 各污染指标去除效能分布特征

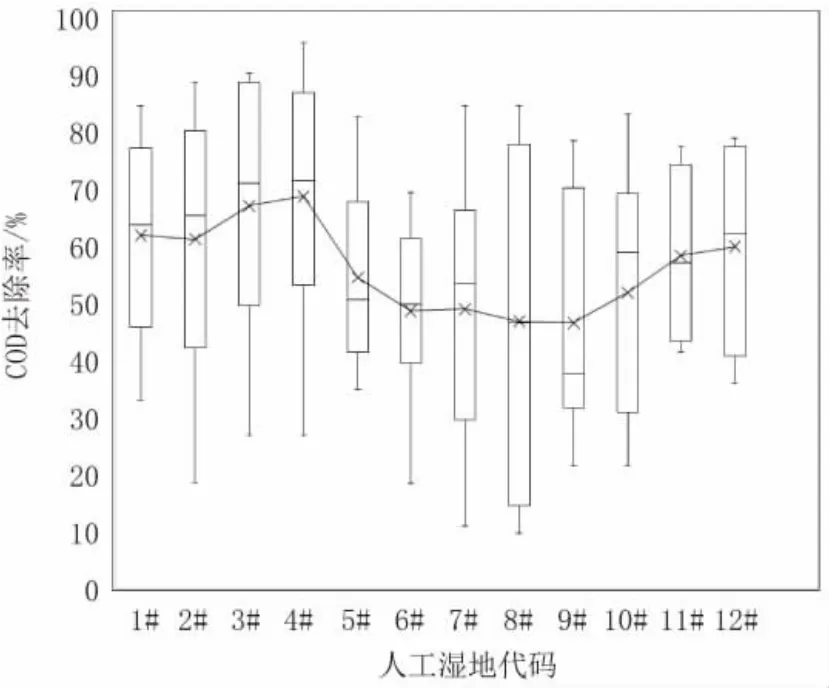

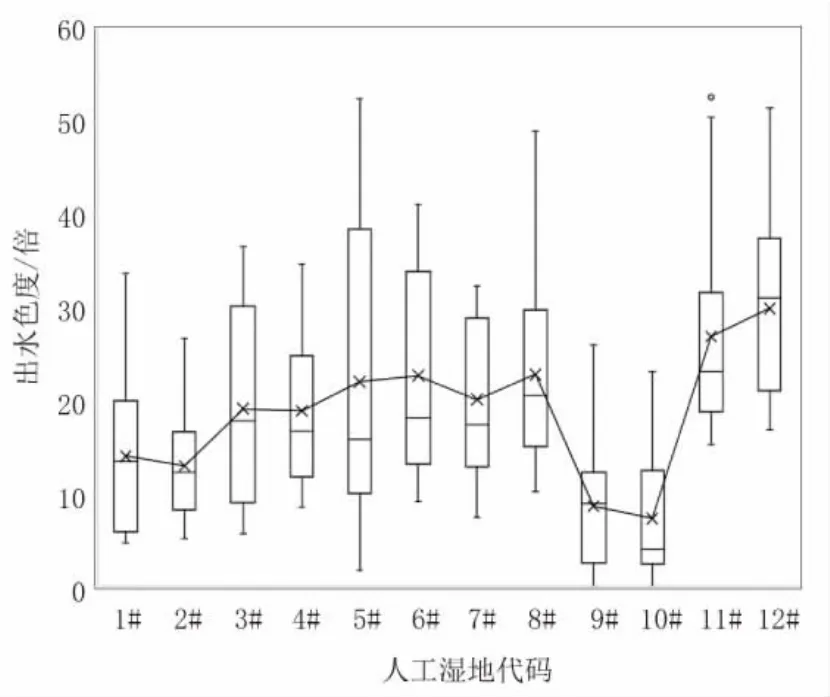

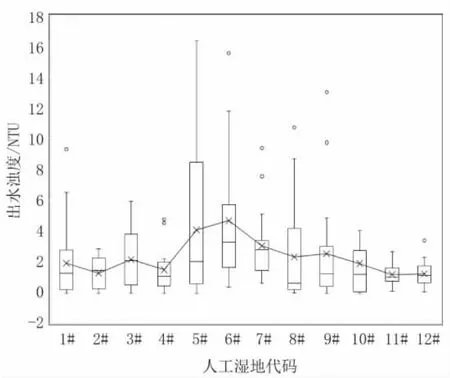

不同结构人工湿地对COD的去除率及出水的浊度和色度数据统计如图1~图3所示。

图1 不同结构人工湿地COD去除效率比较图

图2 不同结构人工湿地出水色度比较图

图3 不同结构人工湿地出水浊度比较图

从图1中可见,湿地对COD的平均去除率在48%~72%,随着气温等环境条件变化,出水COD值波动较大。无土壤层湿地(3#/4#)的COD去除率略高于其他湿地,可初步推断土壤中的有机物有溶出现象;无持水层的湿地(5#/6#)的COD去除率低于参照湿地(1#/2#),说明持水层对COD有一定的去除作用。

从图2中可见,出水色度的平均值在30倍以下。无植物层湿地(9#/10#)的出水色度显著低于其他有植物层湿地,可初步推断植物根系的降解过程及残留物容易形成一定色度;石英砂填料湿地(11#/12#)出水色度显著高于其他沸石填料湿地,说明沸石对色度有明确的去除作用;无持水层的湿地(5#/6#)出水色度及无土壤层湿地(3#/4#)出水色度高于参照湿地(1#/2#),说明持水层和土壤层均对色度有一定的去除作用。此外,5#/6#湿地的数据离散性较大,说明缺乏持水层易造成出水色度的波动。

从图3中可见,出水浊度的平均值在5 NTU以下。无持水层的湿地(5#/6#)的出水浊度显著大于参照湿地(1#/2#),说明持水层在浊度去除方面有重要作用;但结合无持水层也无土壤层湿地(7#/8#)的出水浊度也低于5#/6#,说明出水浊度有相当一部分是由土壤渗出造成的;无植物层湿地(9#/10#)的出水略高于参照湿地(1#/2#),说明植物有一定的浊度净化作用,可能是利用根系对土壤的保持作用实现的。与色度类似,5#/6#湿地的数据离散性较大,说明缺乏持水层还易造成出水浊度的波动。

2.2 各结构功能层的去除效能分析

按功能层分别对不同指标的净化作用对试验数据进行分析,得到各功能对COD去除率及浊度和色度的贡献率见表4。

表4 湿地各结构层的净化效能贡献率一览表

从表中可见,COD的去除主要由填料上的微生物系统完成,占比64.1%;其次是植物及其根系的净化作用,占比20.1%;持水层也有16.2%的COD过滤净化作用;而土壤既有净化作用,又有溶出效应,其对COD去除率的净贡献为-2.6%,对COD的总体去除效果影响较小。研究过程数据表明,石英砂和沸石填料湿地的COD去除率初期区别较大,其后在运行过程中日渐趋同,这一趋同过程与填料表面生物膜的成熟度相关。说明在COD的降解过程中,说明在湿地填料的净化作用主要由填料表层的微生物完成而不是吸附等其他化学性能。不计进水浊度的影响,反应器内反应过程中浊度的主要来源是土壤流失(占比80.8%)与填料表层脱落(占比19.2%);浊度去除主要由持水层过滤完成,其次是植物对土壤的保持作用。不计进水色度的影响,反应器内色度的主要来源为植物净化过程中降解残留、生物净化降解残留和土壤基质渗出[8],分别占比59.5%、34.9%和5.7%,而色度净化主要由沸石吸附、持水层过滤和土壤分担,分别占比50.9%、30.2%和18.9%。

上述研究数据表明:土壤层既有净化作用又有持续的溶出效应,其对COD去除率、浊度和色度的净贡献为-2.6%、-74.8%、13.2%,说明土壤对COD的去除率影响较小,对出水浊度影响大,同时也有可观的色度去除作用;持水层承担了74.8%浊度去除量,同时对色度及COD去除也分别有30.2%和16.2%的贡献率;植物净化去除了20.1%的COD和16.5%的浊度,但同时产生了34.9%的色度;沸石填料本身仅承担了3.9%的COD去除率,虽然对色度有良好的去除作用(占比50.9%),但沸石材料强度不足带来了19.2%的浊度贡献量;填料上的微生物群落是COD净化的主力军(占比64.1%),但同时也是出水色度的主要来源(占比59.5%)。

2.3 垂直流人工湿地结构设计建议

鉴于上述研究结果,结合工程实践与调研,本文对人工湿地设计建议如下。

2.3.1 取消土壤层的设计敷设

理论上土壤层具有胶体物理化学反应、植物营养供给和持水三大功能[1]。由该研究可推论出土壤层胶体物理化学的净化功能与溶出效应相互抵消,在污染物直接去除上效应并不显著,土壤流失还可能造成出水浊度大幅上升;而污水中有充分营养,湿地中土壤层作为植物生长的营养并不是必需的,土壤层对营养物质的吸附浓缩功能可由具有吸附性能的表层填料实现;考虑到湿地实际运行时土壤层中的黏土会在水处理过程中逐步压实,透水系数大幅下降,造成湿地系统的堵塞[4],进而影响湿地上层滤料层的复氧,造成湿地处理效果下降,是湿地工程实践中的最大困扰,因而建议在人工湿地系统中不敷设土壤层。

2.3.2 增设持水过滤层

该研究充分验证了持水层不仅有良好的浊度去除效果,还能辅助去除色度与COD;可在集排水层和填料层之间设单层或多层持水过滤层[8],由无纺布层替代土壤层的持水功能并通过设计选择无纺布层的厚度和密度控制其滤水速率和过水阻力,实现湿地填料的功能分层和水流再分布,建议持水层的过滤阻力在5~15 cm以保证间歇进水期水位在石英砂层与富集功能层之间,保障充分的反应时间,而进水期时不形成植物层叶面区壅水,防止植物厌氧死亡。

2.3.3 利用根系发达的植物层与上部填料层构建滴滤区

利用沸石等有吸附富集功能的填料直接作为植物根系的支撑层,保证人工湿地反应器上层有充分的孔隙率[10],结合间歇式周期布水方式形成的液位变化,将人工湿地上层构建成周期复氧的滴滤区;不仅可通过填料的吸附富集作用强化植物根系层的净化能力,还可实现周期性的零动力复氧,保护植物层根系处于一个兼氧状态,防止湿地植物有机质的厌氧析出[11],保证整个湿地反应器内始终处于微好氧状态,提高污水的净化效能。

3 结语

本文研究了人工湿地各结构层的净化效能,并以此为基础提出人工湿地的设计建议,结论如下:

土壤层的净化功能较弱,植物和填料生物是湿地净化的主力,设计无土壤层的滴滤式人工湿地能大幅降低湿地的堵塞风险,结合周期布水有助于提高DO渗透深度,提高生物活性,进而提升出水水质。

持水层有良好的过滤性能和辅助净化功能,工程实践可采用无纺布替代土壤层在集排水层和填料层之间设单层或多层持水过滤层进行滤速控制,控制反应器内布水形态和反应时间。