隆头鱼科分类学研究进展

刘 东,黄新春,唐文乔

(1.海洋动物系统分类与进化上海高校重点实验室,上海 201306; 2.水产种质资源发掘与利用教育部重点实验室,上海 201306; 3.上海海洋大学,水产科学国家级实验教学示范中心,上海 201306)

隆头鱼科鱼类约5 000万年前开始生活在海洋中,目前已知该科鱼类约71属519余种,是海洋鱼类中物种数量第2大类群,也是体形最为分化的一个类群,体长最小仅几厘米,最大可达2.3 m[1]。该类群对维持海洋珊瑚礁生态系统的稳定具有重要作用。

LINNAEUS[2]于1758年在《自然系统》中创立了隆头鱼属(Labrus)。DUMÉRIL[3]依据物种命名词性规则,把隆头鱼属的拼写改为“Labre”,建立了Leiopomes科。RISSO[4]于1810年在LINNAEUS的分类系统基础上,以隆头鱼属为模式属建立了隆头鱼科Labroidae,CUVIER等[5]采用了RISSO的分类体系。GUNTHER[6]于1861年最早正式确定隆头鱼科作为分类单元。自此,隆头鱼科被广泛接受,或被写成“Labridae”。

隆头鱼科的研究虽然已历经260余年,但有关它的分类学知识,包括物种鉴定、系统发育关系等仍然十分有限。本文梳理了隆头鱼科的分类学研究历史、系统发育学研究进展以及我国隆头鱼科的分类现状,并在此基础上展望了隆头鱼科研究方向,以期为隆头鱼科鱼类的种质资源保护和利用提供基础数据。

1 分类学地位

1.1 隆头鱼科分类学地位

早期分类研究中,GUNTHER[7]依据下咽骨和咽齿的特征,把鹦嘴鱼科(Scaridae)和岩鱚科(Odacidae)归并至隆头鱼科,但BLEEKER[8]认为鹦嘴鱼科是一个有效类群。GILL[9]根据左、右下咽骨愈合这一特征(图1-A),建立了咽颚区(pharyngognathi)及棘鳍上目(acanthopterygii)的分类阶元,棘鳍上目包括现生的颌针鱼目(Beloniforms)、丽鱼科(Cichlidae)、雀鲷科(Pomacentridae)、隆头鱼科、鹦嘴鱼科等5类群。JORDAN[10-11]研究发现,热带水域隆头鱼科种类的脊椎骨数(25)较少,而温带水域种类的脊椎骨数(27~41)较多,因此把隆头鱼科划分为2个地理类群。同时他认为仅分布于澳大利亚和新西兰的岩鱚科在颌骨形态方面与隆头鱼科存在差异,应为一个有效类群。NORMAN[12]在1966年将鹦嘴鱼科、岩鱚科和隆头鱼科组成隆头鱼目(Labriformes);随后,GREENWOOD等[13]把NORMAN的隆头鱼目降级为隆头鱼亚目(Labroidei)。尼科里斯基[14]在《分门鱼类学》中把隆头鱼作为鲈形目(Perciformes)鲈亚目(Percoidei)隆头鱼科。NELSON[15]在1976年的《世界鱼类》(Fishes of the world)中将鹦嘴鱼科、岩鱚科和隆头鱼科共同形成隆头鱼亚目。自隆头鱼科确立以来,之所以与鹦嘴鱼科和岩鱚科归并的争议持续不断,关键是因为没有发现类群独有特征[16-17]。咽颚鱼类特有的下颌提肌直接与脑颅相连的特征,也曾被作为隆头鱼科特有的共源性状[18],由此与鳍棘鱼类相区分,但这种特征也存在于海鲫科(Embiotocidae)、丽鱼科和鹦嘴鱼科中(图1-B和图1-C)[19]。

虽然鹦嘴鱼科、岩鱚科和隆头鱼科存在形态差异,但早期基于形态学特征的系统学研究支持3科合并为单系群[20],或鹦嘴鱼科及岩鱚科各为单系群[17,21]。WILEY等[22]在其2010年的分类系统中,将隆头鱼目分为6科,即隆头鱼科、鹦嘴鱼科、岩鱚科、海鲫科、丽鱼科和雀鲷科。WAINWRIGHT等[19]利用核基因标记结合咽骨功能形态学分析,未将海鲫科、丽鱼科和雀鲷科归为隆头鱼目分支,而是与其它40科共同形成一个新的类群,即绒毛卵亚系,但该亚系缺乏形态特征共性支持。BETANCURR等[23]利用基因标记(线粒体基因和核基因)进行硬骨鱼类的分子系统发育的研究,发现鼬鳚目、蟾鱼目、虾虎鱼超目、海龙目、鲭目、攀鲈亚系、鲹亚系、绒毛卵亚系和鲈形鱼超目共同构成了鲈形鱼系,而隆头鱼目成为鲈形鱼超目的分支群,与拟鲉鲈科互为姐妹群(图2)。

图1 隆头鱼的咽骨与一般鳍棘鱼类的比较Fig.1 Comparative diagram of the pharyngeal jaw bones between wrasses and generalized spiny-rayed fishes注:A:隆头鱼咽骨图;B:一般鳍棘鱼类的咽颌后部观图;C:咽颚鱼类的咽颌后部观图。MS-提肌;UPJ-上咽骨;LPJ-下咽骨;AD4-第四鳃收肌;LE4-第四外提肌;EB-上鳃骨;NC-脑颅。分图B、C引自WAINWRIGHT等[19]Notes: A: Diagram of the pharngeal jaw bones in wrasses; B: Diagram of the posterior view of the pharngeal jaw apparatus in generalized spiny-rayed fishes; C: Diagram of the posterior view of the pharyngognathous pharyngeal jaw. MS: muscular sling; UPJ: upper pharngeal jaw; LPJ: lower pharngeal jaw; AD4: fourth branchial adductor muscle; LE4: fourth levator externus muscle; EB: epibranchial bone; NC: neurocranium; B and C are cited from WAINWRIGHT et al[19]

图2 隆头鱼目在鲈形鱼系中的进化关系Fig.2 Phylogenetic relationship of Labriformesin Percomorphaceae

现有分子系统支持鹦嘴鱼科、岩鱚科和隆头鱼科为共同单系起源[19],但这一类群缺乏鲈形目鱼类普遍存在的咽咬式摄食机制,即上颌第4上鳃骨向下挤压下咽骨咬碎食物(图1-B)。隆头鱼则是单一的下咽骨两端由提肌与脑颅相连,提肌收缩向上挤压上咽骨破碎食物(图1-C)。这种摄食机制能增强捕食能力及扩大食物来源,摄食适应性的进化促进了物种的多样性。

NELSON等[6]在2016年的《世界鱼类》(第五版)(Fishes of the world)(5th Edition)中将隆头鱼亚目提升为隆头鱼目。他们根据咽喉部与咽骨的共源特征,例如单一的下咽骨以及上咽骨通过关节与头盖骨相连等特征,认为隆头鱼目是单一系群,将该目分为隆头鱼科、鹦嘴鱼科和岩鱚科。

1.2 隆头鱼科分类和系统发育关系

GUNTHER[5]在1861年正式确定隆头鱼科时包括6个亚科群:Labrina、Hypsigenina、Julidina、Pseudodacina、Scarina和Odacina,鹦嘴鱼科和岩鱚科分别作为隆头鱼科的亚科群。随后,GUNTHER[1]使用Choeropina代替了Hypsigenyini,隆头鱼科包含6群46属,其中Labrichthys、Pseudolabrus、Anampses、Gomphosus和Coris等5属隶属于Julidina群。同一时期,BLEEKER[8]提出不同的分类系统,隆头鱼科(未含鹦嘴鱼科)划分为10群:Cheilinina、Pseudodacina、Cheilionina、 Pseudolabrina、Novaculaena、Labrichthyna、Cossyphina、Labrina、Odacina和Clepticina。

GILL[24]将隆头鱼科新建1亚科Xyrichthyinae,并把GÜNTHER分类中的Julidina群内4属提升为亚科,结合BLEEKER的群,将隆头鱼科划分为11个亚科,即Labrinae、 Cheilioninae、Choeropinae、Xyrichthyinae、Coridinae、Gomphosinae、Anampsinae、 Cheilininae、Pseudolabrinae、Clepticinae及Pseudodacinae。JORDAN等[25]于1902年新建了普提鱼亚科Bodianinae和锦鱼亚科Thalassominae。 REGAN[26]于1913年建立9个亚科,即Julidinae、Xyrichthyinae、Cheilininae、Epibulinae、Clepticinae、Harpinae、 Pseudodacinae、Labrinae及Malacopterinae,并把Pseudolabrus归入Julidinae亚科。NORMAN[12]在GÜNTHER分类群基础上,把隆头鱼科划分为9亚科,即Hemipteronotinae、Epibulinae、 Clepticinae、Pseudodacinae、Neolabrinae、Cheilininae、Julidinae、Labrinae及Bodianinae,使用普提鱼亚科替代了GÜNTHER分类中的亚科群Choeropina。NELSON[15]把鹦嘴鱼科和岩鱚科从隆头鱼科分离之后,包括几个亚科和58属。RUSSELL[27]通过形态特征,将Austrolabrus、Dotalabrus、Eupetrichthys、Notolabrus、Pictilabrus及Pseudolabrus等6属组成Pseudolabrini族,与Julidini族互为姐妹群,隶属于NORMAN分类中的Julidinae亚科。

GOMON[16]把REGAN和NORMAN分类中的亚科降为族,重新使用GÜNTHER分类中的“Hypsigenyini”族名,由于未有亚科水平上聚类数据支持,因此把隆头鱼科划分为10族,即Hypsigenyini、Scarini、Labrini、Pseudocheilini、Cheilini、 Odacini、Pseudolabrini、Labrichthyini、Julidini及Novaculini,鹦嘴鱼科与隆头鱼科Hypsigenyini族的Pseudodax属互为姐妹群。 WESTNEAT[28]认为Cheilinini族为单系群,包括Cheilinus、Doratonotus、Epibulus、Oxycheilinus及Wetmorella等5属,其与Pseudocheilini族互为姐妹群。CLEMENTS等[17]认为岩鱚族Haletta、Neoodax、Odax及Siphonognathus等4属形成的单系群应归于Hypsigenyini族,而归于岩鱚科的Cheilio属[16,27]并未与该科其它属互为姐妹群,也不聚于Hypsigenyini族,其分类地位有待商榷[29]。

WESTNEAT等[29]利用线粒体和核基因标记,构建了隆头鱼科的进化拓扑结构,形成几个主要族(图3),其中普提鱼族居于树根,与隆头鱼科其它族互为姐妹群;唇鱼族和鹦嘴鱼族互为姐妹群而与隆头鱼族亲缘关系最近;离鳍鱼族和拟唇鱼族互为姐妹群;盔鱼族是包括突唇鱼族和拟隆头鱼族在内最为分化的一群;盔鱼族中几个大属没有分别聚群成单系群,表明了隆头鱼颌骨的摄食功能差异,导致属内种间分化和族内属间聚集的结果。颌骨摄食功能形态学的演化是隆头鱼科进化的典型特征[30]。

图3 基于分子标记的隆头鱼各族的系统演化Fig.3 Phylogenetic relationship of tribes in Labridae based on molecular markers

2 隆头鱼科分类特征和主要属分类研究

2.1 隆头鱼科分类特征

隆头鱼科多数种类嘴唇肥厚,最初称之为唇鱼(lip-fish)。体形侧偏,具有单个背鳍,鳍棘和鳍条部连续,体被圆形鳞。侧线鳞一般25~80片,少数种类超过100片,侧线分3种类型:1)连续型,侧线连续、平缓向后伸至尾鳍基部;2)弯折型,侧线向后延伸至背鳍后部下方时,急剧向下弯折,然后水平伸至尾鳍基部;3)中断型,侧线在背鳍后部下方中断,分为前后两部分(图4)。口前位,能向前方伸出。两颌齿分离或在基部愈合成骨脊,前方数齿多呈犬齿状。犁骨与腭骨上无齿。左右下咽骨完全愈合成一体,多数呈T或Y形。咽骨齿呈锥形、豆粒形或臼齿形。唇厚,内侧有纵褶。头部每侧有2鼻孔。鳃盖膜与峡部相连或不相连。背鳍棘8~15根,鳍条6~21根;臀鳍棘2~3根,鳍条7~18根;脊椎骨23~42块。因为种类不一,体型差异很大。大多数种体色艳丽,但不同发育时期及雌雄之间或有差异。

2.2 主要属分类研究

NELSON等[6]在《世界鱼类》(第五版)(Fishes of the world)(5th Edition)中列出的隆头鱼科71属中,具单种的属有29个,约50%的种类集中在海猪鱼属(79种)、丝隆头鱼属(48种)、普提鱼属(43种)、锦鱼属(28种)、盔鱼属(27种)、颈鳍鱼属(21种)和副唇鱼属(17种)等7属。本文就分类较为复杂的属进行分析。

以双斑海猪鱼(HalichoeresbimaculatusRüppell)为模式种建立的海猪鱼属,RANDALL等[31]认为该属的种类、雌雄差异以及幼鱼期的不同体色均会造成物种鉴定困难。海猪鱼物种丰富,广泛分布于印度-太平洋-加勒比海,为热带珊瑚礁海洋生物多样性的重要组成物种。以线粒体基因分子标记的系统发育研究表明,海猪鱼属为复系,具有多个起源中心[32]。有学者提议海猪鱼属的分子系统各分支群应确立为新属,但缺乏新属鉴定的外部形态特征[33]。尽管海猪鱼属包括了近80个物种,分子系统研究表明有几个明确的谱系,但多数学者倾向于维持该属的完整性。

图4 隆头鱼背鳍后下方侧线形态Fig.4 Patterns of lateral lines situated below posterior portion of the soft dorsal fin in wrasses注:A:连续型;B:弯折型;C:中断型Note:A: continuous pattern; B: abruptly curved pattern; C: discontinuous pattern

以红普提鱼(BodianusbodianusBloch)为模式种建立的普提鱼属,分布于大西洋、印度洋和太平洋的热带及温热带海域。GOMON[34]利用支序系统学的方法,结合外部形态和内部解剖结构特征,构建了普提鱼属的系统发育,支持该属划分为10亚属,但有几点缺陷:一是亚属的种类分布太广,超出传统的物种地理分布格局;二是亚属的鉴别特征单一,多数仅具1~2个鉴别性状,实际操作困难。这种划分没有被多数学者采用[6,33]。SANTINI等[35]使用线粒体基因和核基因标记的研究支持该属为复系群,表明因为摄食分化导致该属物种约在早中新世时期的二千万年开始了扩张,起点为印度-西太平洋和南-西太平洋。

以紫锦鱼(ScaruspurpureusForsskål)为模式种建立的锦鱼属,是一类中小型鱼类,体长一般13~46 cm,广泛分布于世界大洋亚热带珊瑚丛和礁岩环境,约为28种[6]。依据分子系统发育[36],该属物种形成2个分支,即大西洋分支和印度-太平洋分支。分支形成的历史因素,归结于古大西洋地区终极特提斯隆起和巴拿马海峡闭合形成的地理障碍。尖嘴鱼属(Gomphosus)的2个物种杂色尖嘴鱼(G.varius)和雀尖嘴鱼(G.caerulaeus)为锦鱼属的印度-太平洋分支,表明这两属起源于同一祖先,随后因食性差异导致摄食器官分化:尖嘴鱼属吻延长呈管状,锦鱼属吻正常,但属间两种杂色尖嘴鱼和新月锦鱼(Thalassomalunare)会形成自然杂交种,尽管如此,尖嘴鱼属仍为有效属[33]。

颈鳍鱼属(Iniistius)的分类历史最为复杂,该属物种早期多归入离鳍鱼属(HemipteronotusLacepède),以Naucratesdoctor(Linnaeus 1758)为模式种建立的离鳍鱼属的目的是归类短背鳍物种[37]。以CoryphaenanovaculaLinnaeus为模式种建立的连鳍唇鱼属(XyrichtysCuvier),随后被取消,部分种归入离鳍鱼属。GILL[9]于1872年以孔雀连鳍唇鱼(XyrichtyspavoValenciennes)为模式种建立了颈鳍鱼属。JORDAN[10]把离鳍鱼属、连鳍唇鱼属和颈鳍鱼属归入盔鱼科Coridae。后来研究发现离鳍鱼属的模式种隶属于鲹科Carangidae 而非隆头鱼科,由此该属失效。FOWLER[38]于1957年以鳃斑离鳍鱼(HemipteronotusevidesJordan & Richardson)为模式种建立了Duohemipteronotus,但PARENTI等[33]认为该属与连鳍唇鱼属同名。RANDALL[37]最初把颈鳍鱼属作为连鳍唇鱼属的同名,但由于发现这两属的鄂骨、翼状骨及额骨等具形态差异,由此确定这为2个属有效,可根据背鳍起点和第1、2背鳍棘距离区分,而连鳍唇鱼属的物种在中国海域没有分布。

3 隆头鱼科物种生态习性

隆头鱼主要生活在热带和温带海域近海岸至200 m深的珊瑚礁、岩礁、海草、海藻和泥沙等环境中,形成3类捕食方式:1)珊瑚礁类捕食,以螺、蚌、贝、小鱼和小虾为食,用咽喉齿咬碎贝壳;2)滤食性捕食,包括浮游生物和海藻;3)高度特化的捕食,或如小型的裂唇鱼(Labroides)会充当大型鱼的清洁工,以其它鱼体表或口腔内附着物为食,或如伸口鱼(Epibulusinsidiator)的长吻藏于口内,捕食时从口中伸出,可达0.7倍于头长,依靠长吻捕获猎物。

隆头鱼多数种类的体色需经历幼鱼期、两性中雌性先熟的成熟期及雌性性逆转的超雄鱼期等3个发育时期的变化。在幼鱼阶段,鱼类体色十分绚丽,因年龄和雌雄的差异,体色和色斑也有不同,如盔鱼属、尖嘴鱼属和海猪鱼属的种类因其体色艳丽或体形怪异而为著名的观赏鱼;多数种类具有雄性异型、雌性先熟的特性。少数种类初次性成熟的雄性个体小,小雄鱼以群体形式排出精液与雌鱼的卵子受精。或雌鱼性成熟后逆转而成的超雄鱼,个体较大,超雄鱼实行一对一的繁殖方式与雌鱼进行交配,产卵受精后,随后超雄鱼保护产卵场[39]。

4 中国隆头鱼科分类研究

中国隆头鱼的分类研究,最早可追溯到博物学家OSBECK[40]在1750—1752年间在中国旅行中记载的2种隆头鱼:Labrusopercularis和L.Chinensis。1846年,RICHARDSONS报道了广东沿海隆头鱼1新种,即远东隆头鱼(Pseudolabruseoethinus)[41]。1931年,朱元鼎[42]发表的我国第一部《中国鱼类索引》收录了2种隆头鱼。20世纪50年代中期陆续开展的海域区系普查,促进了我国隆头鱼分类的系统研究。

《南海鱼类志》[43]、《南海诸岛海域鱼类志》[44]及《北部湾鱼类图鉴》[45]等记录南海隆头鱼科28属76种;《中国南海西南中沙群岛珊瑚礁鱼类图谱》[46]中记录19属54种,经统计,南海隆头鱼科达29属99种。《东海鱼类志》[47]、《福建鱼类志》[48]及《浙江海洋鱼类志》[49]等记录东海有10属18种,黄海和渤海未调查到[50]。20世纪80年代中期,《中国鱼类系统检索》[51]记录中国隆头鱼科29属99种。中国台湾学者对隆头鱼的分类研究较为深入,于名振[52]在1968年报道了台湾海域隆头鱼科3亚科22属85种,沈世杰[53]进一步完善了台湾海域隆头鱼科的分类研究,回顾了台湾海域丝隆头鱼属的分类[54],随后编著的《台湾近海鱼类图鉴》[55]、《台湾鱼类志》[56]和《台湾鱼类图鉴》[57]等记录台湾海域隆头鱼科为32属130种。刘静在刘瑞玉编《中国海洋生物名录》[58]列出中国隆头鱼科有40属166种,伍汉霖在黄宗国、林茂编著的《中国海洋物种多样性》[59]所列名录为35属157种。

对于中国隆头鱼科的科下分类,最早FOWLER[38]依据侧线的形态和背鳍棘数把隆头鱼科(不包括鹦嘴鱼科)分为3亚科(普提鱼亚科、盔鱼亚科、唇鱼亚科),14族(Choerodontidi、Bodianidi、Epibulidi、Duymaeriidi、Labroididi、Thalassomidi、Gomphosidi、Coridi、Hemigymnidi、Pseudolabridi、Cheiliidi、Anampsidi、 Cheilinidi、Hemipteronotidi),30属。FOWLER的工作奠定了中国隆头鱼科的分类基础。SHEN等[53]在FOWLER的基础上增加了拟岩喜亚科,取消族的阶元;成庆泰等[51]结合FOWLER[38]和JORDAN等[25]的分类成果,划分中国隆头鱼科为4亚科(普提鱼亚科、盔鱼亚科、唇鱼亚科、锦鱼亚科),29属。于名振[60]在2001年取消亚科阶元,分为7族(隆头鱼族、普提鱼族、拟岩喜族、盔鱼族、突唇鱼族、唇鱼族、离鳍鱼族),64属。在整理我国主要馆藏的隆头鱼标本后,依据MIKAMI[61]于2013年的最新研究成果,笔者以侧线形态(图4)为分类特征,将中国隆头鱼科分为普提鱼亚科、唇鱼亚科和盔鱼亚科。

5 中国隆头鱼科物种厘定和展望

5.1 物种厘定

我国对隆头鱼科的研究起步较晚,至今仍停留在物种鉴定层面。成庆泰等[62]于1979年报道中国隆头鱼科第1个新种:尖尾新丝隆头鱼(Neocirrhilabrusoxyurus),但与RANDALL等[54]报道黑缘丝隆头鱼(C.melanomarginatus)为同物异名。CHEN等[63]于1995年发表了我国第一个产自台湾的新种:侧斑拟盔鱼(Pseudocorisocellatus)。最近20年的研究,也仅有零星的报道新记录种[64-66]。中国隆头鱼科鱼类更缺乏分子系统学和动物地理学方面的研究,这与我国具有丰富的隆头鱼科种类资源极不相称。

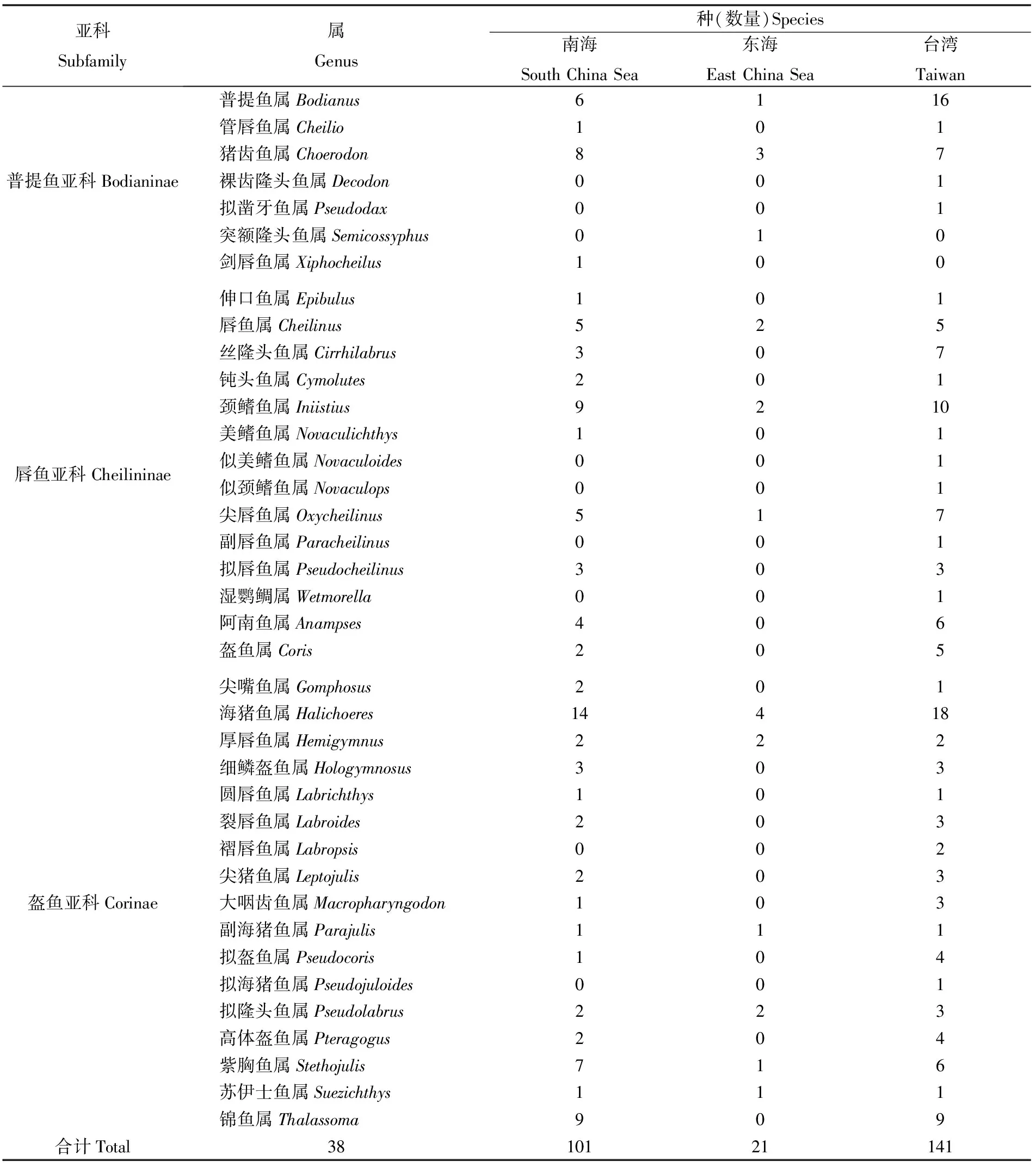

参考1750—2017年期间公开发表的文献资料、Fishbase 和台湾鱼类资料库(http:// fishdb. sinica.edu.tw)以及鱼类分类数据库(Catalog of fishes),经同物异名和错误命名的考证和修订,厘定中国隆头鱼科(不包括鹦嘴鱼科)有38属150种(数据未发表)。中国各海域的属种具体分布见表1,东海分布的隆头鱼科的属种均与南海重叠,而台湾的属种的分布来源于台湾岛海域、南海太平岛海域和其它岛海域,台湾分布非特指台湾岛海域。

5.2 展望

隆头鱼科自建立以来,科内属种不断的归并和增加。在世界范围内,2000年记录454种,2010年记录504种[33],2016年记录519种[6],而我国已知隆头鱼科种类约占世界总数的28.9%。中国这些种类中,鉴定所依据的模式标本记录大多来自红海、印度洋和南、东太平洋,与我国所处的西太平洋相隔甚远,因此我国海域所产标本与模式种具一定的形态差异,时有误鉴发生。为此,需要广泛深入的开展我国物种普查和鉴定研究,摸清我国隆头鱼种质资源状况。

表1 中国海域隆头鱼科属种的分布Tab.1 Distribution of species and genera of Labridae in China sea areas

物种鉴定层面上,由于隆头鱼科鱼类为世界性分布,多数种存在幼鱼期、成鱼期及超雄期之间以及雌雄之间的体色和形态的差异,或物种之间产生的自然杂交种等问题,为物种分类鉴定造成了困难。此外,分布于我国海域的标本是否为已知种类或所具形态是否为种内差异等问题,有必要在收集标本的基础上,采用先进的分子生物学技术如DNA条形码等予以解决。

分子系统和亲缘地理学研究方面,中国隆头鱼科的研究尚属空白,今后可以通过线粒体基因和核基因作为分子标记,构建系统发育树,以解决中国隆头鱼科属种进化中的单复性问题以及进化关系,从而推动隆头鱼科系统发育的研究。随着测序技术的发展,测序成本进一步降低,将加速产生隆头鱼科物种基因数据,如果结合新方法与新工具,以大数据分析中国隆头鱼科的分布成因及其发生过程,将有助于研究世界分布的隆头鱼科不同分类阶元的地理分布格局,探讨隆头鱼科鱼类的起源与分化,从而深入理解多样性的物种对海洋生态稳定的作用机制。