核心素养导向下民族传统体育课程创新研究

晏 骏

1 研究的缘起

为了深化落实“把立德树人作为教育工作的根本任务”,教育部启动了中国学生发展核心素养的研究工作。2016年10月,中国学生发展核心素养总体框架及基本内涵正式发布。中国学生的核心素养以“全面发展的人”为核心,分为文化基础、自主发展、社会参与3个方面,综合表现为人文底蕴、科学精神、学会学习、健康生活、责任担当、实践创新6大素养[1]。它的落实必须要与具体学科与主题学习结合起来[2]。

民族传统体育是中华民族文化在身体层面的理论和实践总结[3],主要是指我国各民族传统的祛病、健身、习武和娱乐活动项目。“一个民族的文化,是一个民族精神活动的结晶”[4]。核心素养导向下的民族传统体育学科发展更需要挖整本民族体育中的优秀文化,为学科课程与教学改革指明方向,使其独特的教育价值得以在学生身上体现和落实。

2 民族传统体育课程创新的内涵

2.1 以民族传统文化为基础,是建设“文化自信”的必由之路

《在庆祝中国共产党成立95周年大会上讲话》中,习总书记特别强调了“文化自信”的重要性。这既是党中央从民族文化的整体高度对自身民族文化认同危机的有力恢复,同时也是中国传统文化全面复兴的历史宣告[5]。民族传统体育是一种身体文化,更是一种生活文化,其运动方式与内容充分体现出中国儒、释、道文化特征:如传统武术中“未曾习武先习德,未曾习艺先习礼”;舞龙运动体现的是华夏民族对生命的无限向往和追求,体现的是天人合一、仁者爱人、阴阳交合、兼容并包的文化观[6];南狮运动中,狮子以其刚毅强悍、无所畏惧、勇往直前的艺术形象成为中华民族奋发向上、勇敢拼搏的精神写照和独特标志[7]。

罗曼5罗兰曾说,没有伟大的品格,就没有伟大的人,甚至也没有伟大的艺术家、伟大的行动者。立足本民族,深挖传统体育项目中的优秀文化,是发展学生核心素养、培养完善人格的具体化手段。文化是人存在的根和魂,通过民族传统体育课程,不仅能使得学生习得优秀传统文化,更有益于学生发展成为有宽厚的文化基础,有更高精神追求的人。

2.2 拓宽教育场域,促进学生自主发展

现在我国义务教育学段与高中学段均设置体育与健康课程。但据调查,目前我国体育与健康课程的开设情况存在较大的地域差异,且与经济文化的发展程度有密切关系;其次在体育课程内容选取上,由于受大环境影响,只有校园足球被大多数学校作为体育课主要内容,这使得当下的体育与健康课程内容无形窄化。为此,教育者应认识到民族传统体育从产生、发展、成熟,都体现着大众对本土文化的坚守与自信,为此应把民族传统体育融入体育课程。不仅可丰富课程内容形式,而且也是民族传统体育项目传播与传承的重要路径。

学生综合素质的形成既来自课内,也来自课外;既来自校内也来自校外;既来自书本也来自学生自主选择的各种活动[8]。地域自然环境直接影响各民族体育运动形式与场域特征,如传统武术中的“南拳北腿”。同时,民族传统体育项目也具有明显的生活教化特性。如赛龙舟项目,即是端午节重要的民俗活动之一,通过纪念屈原,可培养学生爱国主义与集体主义精神。教化的主旨是以自然的方式、在尊重个人自由的基础上促进人的精神成长、发展和自我形成,它包含着精神培育和精神的自我创造相结合的意蕴[9]。基于此,民族传统体育课程在秉持健康生活的基础上,应充分拓宽现有的教育场域,让学生学习不拘囿于传统教育,充分调动学生自主学习能力。

2.3 民族传统体育课程体系的创新,可提升教学有效性,增进学生社会参与度

民族传统体育项目众多,但现今我国的民族传统体育课主要以竞技武术套路的基础训练为教学内容,造成无论是中小学的武术教学大纲、教学进度、课堂教学、课程考核还是课外武术训练,都带有浓厚的竞技武术教学模式[10]。这是导致学生“喜欢武术,但不喜欢武术课”的主要成因。一般来讲,体育课程分为运动参与、运动技能、身体健康、心理健康与社会适应四个学习方面[11]。民族传统体育的教学内容,不应过分强调运动技能细节,因为细节一旦被不恰当地突出为“焦点”之后,学生常常会因此陷入“怯场”“焦虑”等低迷情绪[12]。课程的创新是文化创新,思路创新、模式创新。民族传统体育是各民族在不同历史时期所创造的以满足人们在不同历史时期身心发展所需要的体育活动方式。民族传统体育在新时代下应被我们赋予新的内涵,以充分挖掘符合时代要求与学生核心素养发展的课程内容。

“寻求并找到一种教学方法,使教员因此可以少教,但是学生可以多学”[13],是人们对有效性教学最早的思索。具体到民族传统体育课,通过对民族传统体育课程核心素养内容的挖掘,“教化”学生于中国传统文化之中,从而避免了常规的“强化”,是实现有效性教学的关键所在。因为教化注重身心的融合,自然的获得,强化则是通过某种近于机械的训练,突出人的素质的某一方面,使之成为某方面技能的获得者,其代价是其他方面素质的退化[14]。民族传统体育项目具有较强的自发性、社会性、实践性。对于课程的安排,校园、野外、大自然乃至目之所及,都可以是无形的教育场所和教育资源,而且心灵和智慧在教室之外获得的东西,是完全无法由任何一种优秀的课堂所替代的,哪怕是痛苦和挫折也有他们存在的道理[15]。因此学生的运动能力、健康行为、体育品德的获得不能局限在现有的空间场域与空间参与,。民族传统体育课程的学习只有通过“走出去”的方式,才能有效提升课堂教学的有效性;拓展现有的教学场域,更新教学模式,使学生在“身临其境”的课程内容学习中,增进社会参与度。

3 民族传统体育课程创新的逻辑链

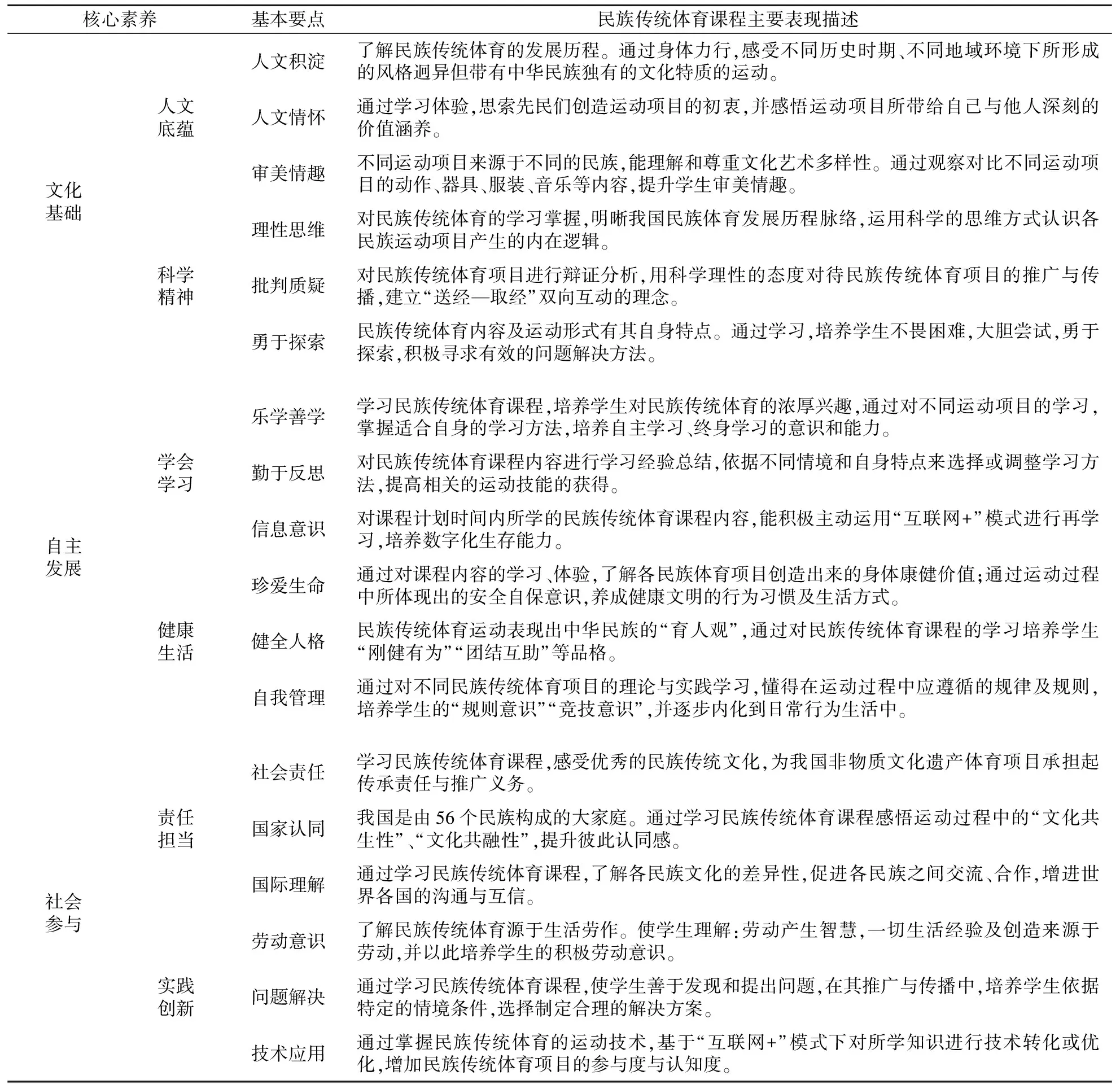

3.1 核心素养导向下民族传统体育课程的主要表现

发展学生核心素养是对教育方针中所确定的教育培养目标的具体化,是链接宏观教育理念、培养目标与具体教育教学实践的中间环节[16]。为此民族传统体育课程的创新的逻辑起点必须皈依于课程中所体现出核心素养的基本要点进行具体描述,即核心素养导向下的民族传统体育课程主要表现(见表1)。

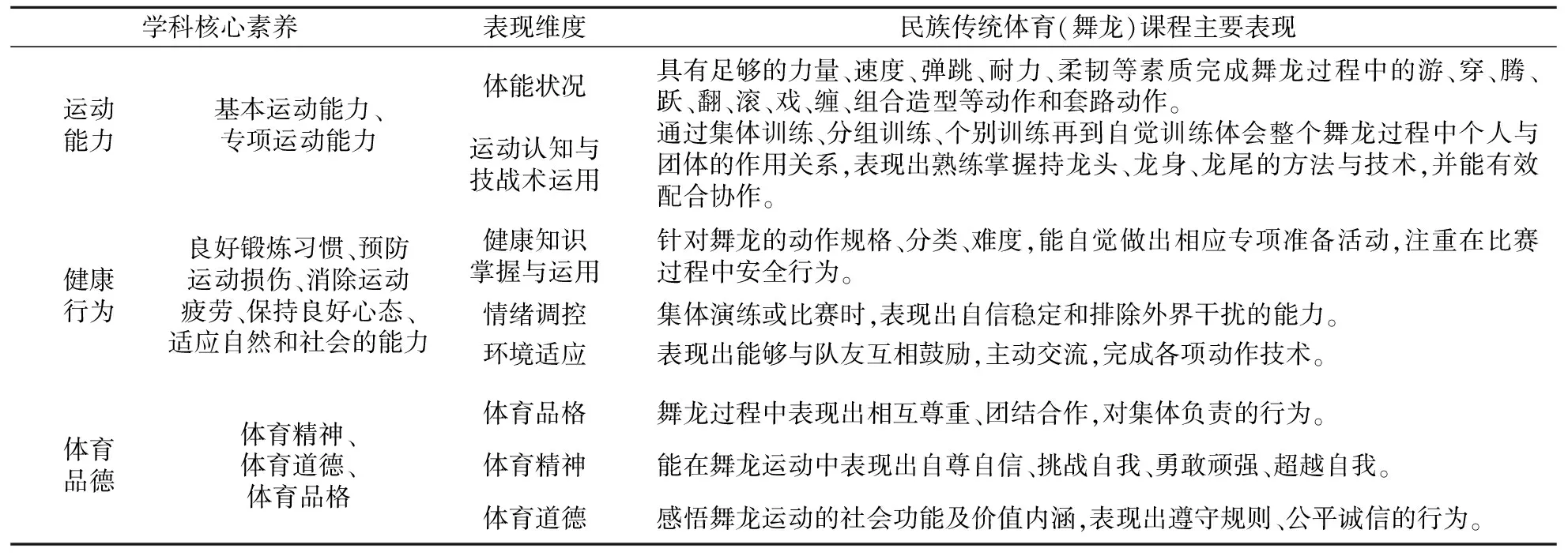

3.2 学科核心素养下民族传统体育课程的主要表现

基于学生发展核心素养的3个方面6大素养,我们描述出了民族传统体育课程在当下的具体表现。从三维目标到核心素养,需要体育与健康课程实施及时进行二次校准,实现从体育与健康基础知识、基本技能与方法传授转向体育与健康学科核心素养的培养[17]。只有抓住学科核心素养,才能抓住学科教育的根本[18]。为使研究更具指导性、针对性,笔者选取舞龙项目作为研究对象,分析民族传统体育课程在学科核心素养下的功能表现(见表2)。

3.3 不同学段下民族传统体育课程改革创新

课程体系的改革包含了对课程目标、课程内容、课程的实施与课程的评价四个方面。当前体育与健康学科各大课程之间或同一课程不同学段之间的课程目标制定过于笼统宽泛,没有体现出学生学段以及项目之间内在的差异性。有学者认为,基于核心素养的基础教育课程改革,无论是价值观、知识观还是方法论,抑或是课程与教育体系的构建,都需要“再出发”[19]。我们必须深入分析“学习内容与教学过程对发展素养的功能与行为表现”,改变体育课堂单纯知识灌输和简单、机械的技术传授的方式,变成学生思考、发现、探究以及认知构建的地方,变成学生学科核心素养形成和发展的地方。基于核心素养对不同学段的民族传统体育课程(舞龙)体系进行重新建构(课程实施:相较传统教授方式有了明显变化,注重运用运用结构化、关联性知识技能解决问题。实现以教为主向以学为主的转变)。

表1 核心素养导向下民族传统体育课程主要表现

表2 学科核心素养下民族传统体育(舞龙)课程的主要表现

注:舞龙比赛按年龄可分为成年组(18周岁以上,含18周岁)、少年组(12周岁至17周岁,含12周岁)、儿童组(不满12周岁)。舞龙比赛项目一般为9把1珠,共10人上场,比赛套路时间为8至9分钟[6]。

3.3.1义务教育学段课程内容:舞龙的基本方法(舞龙珠、持龙头、舞龙身、持龙尾基本方法)与技术规格(基本握法、基本步行步法、跳跃翻腾)。

学习目标:(1)通过课程学习,掌握舞龙运动的基本方法与技术规格,具备基本运动能力,并逐步提升专项运动能力;(2)通过对舞龙技术的学习,培养运动过程中的自我保护与安全意识;(3)通过教师教授与学生练习,树立舞龙过程中的积极进取、超越自我的道德品质。

动作重点:(1)舞龙珠:双眼注视龙珠,并环视整队及周边环境变化;与龙头保持协调配合,距龙头1米左右距离;龙珠应不停地旋转。(2)握法:挺胸、塌腰、手握把要稳,把位离胸距离为一拳。

课程实施:(1)预设问题:如何准确地判断距离方位?如何避免含胸弓腰?(2)情景任务:任务一:2~3人为一组,进行目距跳远测试练习,看谁目测距离最准确;任务二:2人一小组进行背对背夹球跑比赛,看那个小组运球最快。

内容与过程对发展素养的功能与行为表现为运动能力:身体发展、时空观念;健康行为:安全意识、自我保护;体育品德:积极进取、勇敢顽强。

3.3.2高中学段课程内容:“8”字舞龙磨转。

学习目标:(1)通过“8”字技术的练习,促进体能发展,提升舞龙专项素质。培养学生的分工意识及运动过程中的时空意识;(2)通过对“8”字舞龙磨转的学习,在运动配合中调控好个人情绪,培养运动过程中安全互助意识;(3)通过“8”字舞龙磨转的学习,体会多人协作的力量与成效,并在过程中信任同伴,进行自我调节。

动作重点:“8”字舞龙要求龙形圆顺、幅度大;磨转流畅连贯、龙体不相碰,人不相撞;龙体不可触地。

课程实施:(1)预设问题:如何保证龙体、队员磨转时不相碰?(2)情景任务:任务一:每人一根短棍,在短棍一端绑上彩带,让学生进行双手持棍“正反八”比赛。看谁彩带舞动圆畅且彩带不触地;任务二:2~3人一小组,手持由橡皮筋联结的短棍,进行往返跑动。看哪组头顶橡皮筋保持原有状态时间最长。

内容与过程对发展素养的功能与行为表现为运动能力:耐力素质、力量素质、时空意识、运动认知;健康行为:安全保护意识、克服胆怯、良好的情绪调控;体育品德:信任同伴、克服内外困难、自主调节意识。

3.3.3大学学段课程内容为组图造型动作:高塔盘造型。

学习目标:(1)通过对“高塔盘”进行设计,促进学生身体发展,培养空间想象意识,并从中感受体育展示与比赛所带来的魅力;(2)通过“高塔盘”造型训练,提升学生在难度动作中的自我保护意识,促进学生在不同场景下的动作固化;(3)通过对“8”字舞龙磨转的练习,培养学生合作意识与团队配合意识,懂得以集体为重。

动作重点:静止造型形象逼真,层次分明;组图与解脱要紧凑利索,无明显塌肚、停顿感。

课程实施:(1)预设问题:如何用自己肢体设计出想要数字与图案?(2)情景任务:任务一:5人一组,用肢体组合成“螺旋”的形状;任务二:手持短棍,用肢体与人塔组合成“蛇”的形状。

内容与过程对发展素养的功能与行为表现为运动能力:力量素质、耐力素质、弹跳素质、空间意识、体育展示与比赛;健康行为:自我保护、安全运动、良好的情绪调控、环境适应;体育品德:合作意识、团队配合意识。

基于核心素养下的民族传统体育课程的创新应把握内在的逻辑关联。首先对民族传统体育课程中关联学生核心素养的要素进行描述,这是落实立德树人根本任务的具体外化;其次是对民族传统体育课程内容在运动技能、健康行为、体育品德三个方面进行深度融合,这是发展学科核心素养的有效路径;最后对各学段及不同内容的民族传统体育课程进行创新是培养“全面发展人”的具体实施手段,是课程创新的坚实基础。

4 核心素养导向下民族传统体育课程的展望

21世纪教育要解决的是“培养什么人”的问题。教育改革作为文化资源配置活动,本质而言是一个价值判断、选择及其践行、实现的过程[20]。基于此,联合国教科文组织、欧盟、经合组织等国际组织以及世界各个国家地区都对以“素养”为核心的未来教学和课程给予了高度的关注。基于核心素养下的课程改革与创新的实践与理论探究如雨后春笋般也在我国各地开展。民族传统体育作为中华民族身体文化,其方式与内容体现着中国人独一无二的“运动价值观”。它通过动态肢体符号有效地促进彼此间的广泛互动,使人类建立了共享文明成果的意识,彼此间学会了互相尊重、相互学习以及有序竞争,形成了人类最珍贵的价值体系。这就是以人为中心的价值理念[21]。

在中华民族从“站起来——富起来——强起来”的伟大历史变革中,传统文化是维系各民族团结一心,努力向前的有力保障。而民族传统体育作为传统文化的一部分,其内容是丰富的。精华与糟粕并存,合理与非合理同在。为此必须对它进行有效的转化与创造——民族传统体育课程创新。对民族传统体育课程核心素养的挖掘改变了以往以社会本位和学科本位的体育课程价值定位,增强了核心素养应用于教育实践的可操作性[22],为当下各学科课程改革提供了一个可视化窗口。也使民族传统体育课程的创新更加符合时代的要求,并在全球化语境中,不断探索,砥励前行。