郑州某深基坑桩锚支护监测与分析

贾 涛,郝 顺,邢江朋

(华北水利水电大学 地球科学与工程学院, 河南 郑州 450046)

随着城市现代化建设的不断发展,城市中心用地愈发紧张,对于地下空间的开发利用已成为必然[1]。地下空间工程向着规模大、开挖深度深、地质条件复杂的方向发展[2-3]。但同时深基坑工程事故也频繁发生[4-5]。为了确保基坑施工的安全可靠,需要对基坑变形特性进行研究。目前通常采用数值模拟和现场监测两种方法[6]。数值模拟方法虽然能够模拟基坑开挖过程土体的变形特征,但建立模型时的计算参数通常难以确定,模拟结果存在一定偏差[7]。现场监测能够根据大量监测数据进行分析,为施工及时反馈必要信息,对安全施工意义重大[8-9]。本文通过对某设计变更深基坑监测结果进行分析,研究了深基坑变形规律。

1 工程概况

拟建建筑场地位于郑州市老城区。拟建建筑由4栋高层住宅楼(13-34F)、地下车库(-4F)及临街商业建筑组成。基坑东西方向长约220 m,南北长约79 m,平面上基本呈矩形。该场地原设计方案为3层地下室,基坑开挖深度为9.1 m。基坑支护施工至6.5 m时,业主方为增加地下室车库停车车位,对本工程地下车库深度进行调整,变更后的设计方案为4层地下室,基坑开挖深度为14.7 m。

拟建建筑物基坑北侧与已有6层住宅楼最近距离为10.5 m,西侧距离基坑6.9 m处有一4层楼,南侧距离市政道路边线最小值为3.4 m,东侧距离市政道路最近距离8 m。

该场地原为拆迁用地,后经人工填平,该场地所处的地貌单元根据区域资料,属黄河泛滥冲积平原。拟建场地地形较平坦,除局部人工开挖基坑外场地地形无起伏。各土层分布及参数见表1。

2 支护设计及监测方案

2.1 支护设计

设计变更后支护方案如下:(1) 南侧紧邻城市道路,在原有微型桩+复合土钉墙支护方案的基础上,采用在原基底标高下设置带冠梁的灌注桩,并使用预应力锚索锚固;(2) 西侧距离4层酒店较近,在原有桩锚支护方案的基础上,在原基底标高下设置带冠梁的灌注桩,并采用预应力锚索锚固;(3) 北侧东西两端,在原有预应力锚杆复合土钉墙的基础上,设置坡腰平台及双排微型桩,坡腰平台以下采用复合土钉墙支护;(4) 北侧中部紧邻住宅楼,在原有微型桩+复合土钉墙支护方案的基础上,在原基底标高下设置带冠梁的灌注桩,并采用预应力锚索锚固;(5) 东侧靠近城市道路,在原有桩锚支护方案下,新增一排预应力锚索,采用微型桩+复合土钉墙方案。基坑西侧支护设计如图1所示。

表1 各土层分布及参数

2.2 监测内容

本着“尊重规范,节约成本,重点关注”的原则,根据相关规范[10-11]要求并结合工程的实际情况,在基坑开挖过程中进行以下几点监测内容:

(1) 基坑坡顶水平位移和竖向位移。

(2) 围护体的深层水平位移。

(3) 周边建筑物沉降观测。

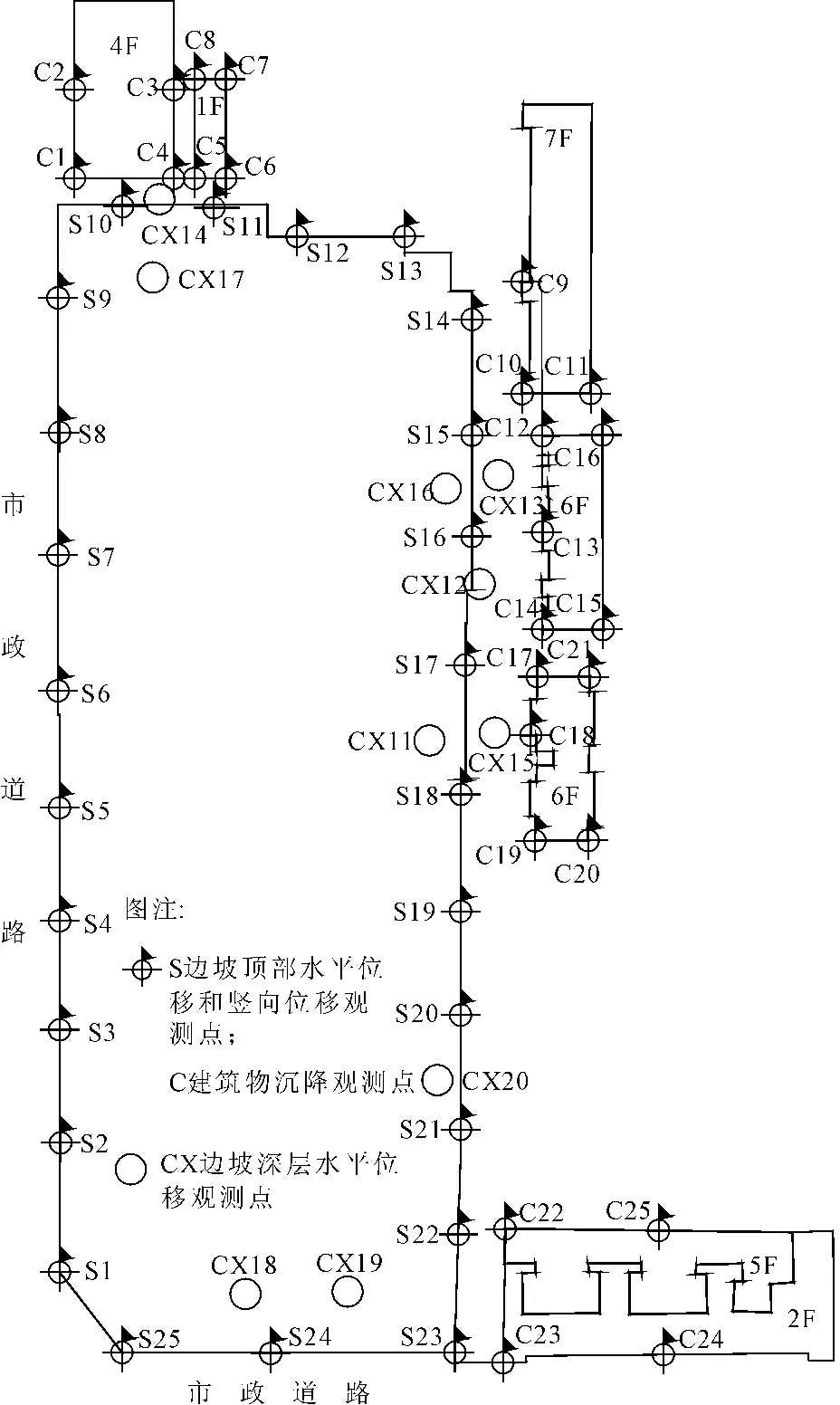

2.3 监测点布设

监测点布置如图2所示。

(1) 基坑顶部水平和竖向位移观测。在基坑周边合计布设25个测点,间距约29 m,依据周边环境条件调整。

(2) 围护体深层水平位移。此项在原监测方案基础上增加了监测点,在基坑四周选择若干个断面位置布置测斜管,孔内埋设PVC测斜管,并延伸至地表上半米。共设置10个测斜管。

(3) 周边建筑物沉降。在基坑周边建筑物上面分别布置25个沉降观测点。

3 监测结果及分析

基坑西侧距离4层酒店仅6.9 m,基坑失稳必然会导致严重后果,同时由于设计变更,基坑开挖深度增加,该处原支护方案的灌注桩嵌固深度不足,使得支护桩的悬臂梁作用效果消失,通过设置混凝土冠梁使原灌注桩与下部灌注桩连接,使下部支护桩对原灌注桩形成“抵推作用”。基坑北侧距离6层住宅楼为10.5 m,距离较近,应重点监测。本文以基坑西侧及北侧支护段为重点研究对象对基坑监测结果进行分析。

3.1 基坑顶部水平位移

选取基坑西侧及北侧部分监测点进行分析,如图3所示。施工初期严格按照“边开挖边支护”的原则进行施工,随着开挖深度的增加,坡顶水平位移缓慢增加,至2016年5月份坡顶水平位移增加至0.1 mm,此时该处基坑开挖8.5 m左右,由于设计变更导致停工,随后水平位移变化逐渐趋于稳定。2016年8月份继续进行施工时,此时施工进度过慢,之后一段时间内坡顶位移逐渐增加。监测中发现S15测点水平位移增长最快,2017年9月份达到最大水平位移0.7 mm,之后变化趋于稳定。这是由于在施工过程中,该处坡顶堆放有大量钢筋,在移除堆放物后进行连续监测,该处坡顶水平位移趋于平稳。在整个坡顶水平位移监测过程中,可以观察到基坑西侧及北侧靠近建筑物处的监测点位移较大,最大水平位移并未超过报警值(25 mm)。

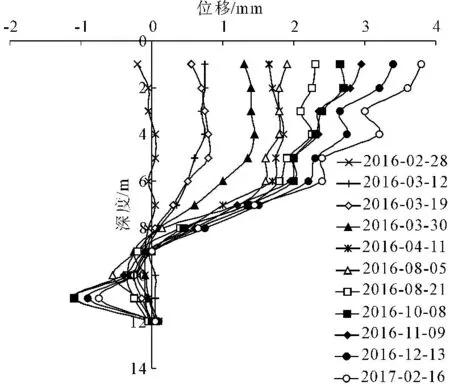

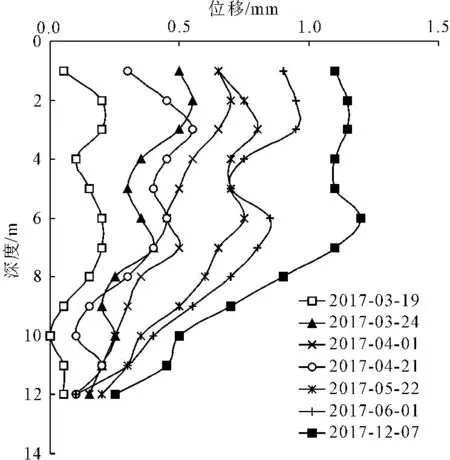

3.2 深层水平位移

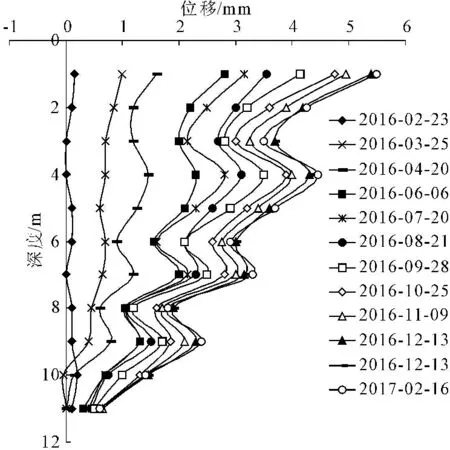

基坑北侧共设置两个测斜孔,其中11号监测孔(12 m深)在基坑开挖前已设置,15号监测孔在设计变更后重新钻孔设置,选取11号监测孔数据进行分析。设计变更前后11号监测孔数据如图4、图5所示,其中图5设计变更后深层水平位移从0开始测量计算。从图4可以看出随着基坑开挖深度的不断增加,在开挖范围内的深层水平位移迅速增大,未开挖范围的水平位移变化较小。在设计变更停工阶段,开挖范围的水平位移不断增大,同时未开挖范围的水平位移变为偏离基坑的位移。这是由于11号测斜管和上部微型桩设置在一起,由于基坑开挖,支护桩相当于悬臂梁受力结构[12],导致开挖范围出现偏向基坑内的位移,未开挖范围出现偏离基坑的负向位移。停工阶段位移不断增加,在2017年2月17日达到最大位移值为3.8 mm,位于埋深1 m处,但是未超过报警值(累计位移45 mm)。这是由于微型桩顶部并未设置冠梁,该支护方案对坡顶水平位移抑制作用较小,水平位移最大处出现在坡顶处。从图5可以看出,随着继续开挖,开挖深度超过12 m后,12 m处的位移增加速度变快。到后期开挖支护施工完成后,深层水平位移曲线逐渐变为“鼓腹状”,这与文献[13-14]的分析是一致的。此时最大位移为1.2 mm,最大位移从顶部逐渐移至6 m处。

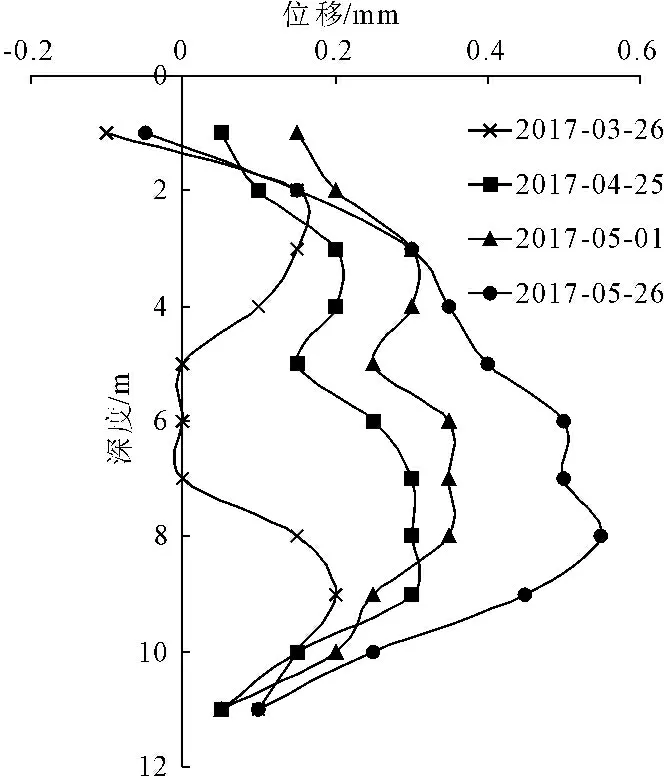

基坑西侧CX14测点设计变更前后深层水平位移曲线如图6、图7所示。图7设计变更后深层水平位移从0开始测量计算。从图6可以看出,腰梁和预应力锚杆对深层水平位移发展的抑制作用明显,由于采用桩锚支护方案,在深度3 m和6 m处均设置有腰梁及预应力锚杆,在腰梁处水平位移发展明显较慢,深层水平位移曲线整体趋势为“S”型。从图7可以看出,设计变更后,深层水平位移变化较小,随着基坑的继续开挖,最大水平位移位置逐渐向下移动,最大深层水平位移为0.55 mm,位于8 m深处。埋深11 m处的深层水平位移变化较小,这说明,新设置的下部冠梁对位移发展的抑制作用明显。到施工完成,深层水平位移曲线发展为明显的“两端小,中间大”的形状。

3.3 周围建筑物沉降

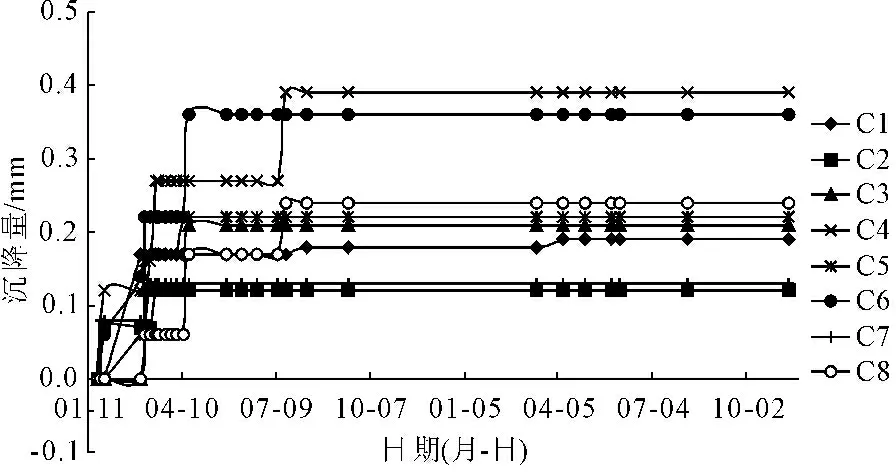

基坑周围建筑物沉降监测结果如图8、图9所示。从图8、图9中可以看出,靠近基坑的监测点的沉降值大于远离基坑的监测点的沉降值,C4、C12距基坑较近,沉降值较大。这是由于基坑开挖对距离较近土体扰动较大。另外,位于基坑中部监测点的沉降值大于两端的监测点的沉降值。随着基坑的开挖,周围建筑物的沉降不断增加[15]。沉降变化曲线呈现出的“慢—快—慢,小—大—小”的规律一致。随着开挖速度及开挖深度的增加,造成周围建筑物沉降加速发展。在开挖支护施工完毕后,建筑物沉降趋于稳定,基坑西侧最大沉降值为0.39 mm,基坑北侧最大沉降值为0.18 mm,所有的监测结果远小于规范规定的报警值。同时周边地面及建筑物并未发现变形裂缝,说明基坑开挖对附近建筑物基本没有影响。

图9 基坑北侧建筑物沉降随时间变化曲线

4 结 论

本文通过对郑州某深基坑监测数据进行分析,得出以下结论:

(1) 基坑坡顶的水平位移随着基坑开挖深度的增加,整体趋势是增加的,坑边堆载对基坑坡顶水平位移的影响作用显著。

(2) 深层水平位移随着基坑的开挖整体呈现增长态势,但不同深度的位移增加并不是呈现线形变化。设计变更后,设置的下部冠梁对深层水平位移发展的抑制作用明显。至垫层施工完毕,深层水平位移曲线最终变化为明显的“两端小,中间大”的形状。

(3) 基坑周围建筑物沉降受基坑开挖速度及开挖深度影响明显。沉降变化曲线呈现出的“慢—快—慢,小—大—小”的规律。

(4) 设计变更采用的设置冠梁连接上下支护桩的方案是合理有效的,可为今后支护方案的设计提供一定的参考依据。