淡水鱼类功能生态学研究进展

程馨雨,陶 捐,武瑞东,陈礼强,丁城志,*

1 云南大学国际河流与生态安全研究院,昆明 650091 2 云南大学云南省国际河流与跨境生态安全重点实验室,昆明 650091

生物多样性(Biodiversity)是生物及其与环境形成的生态复合体以及与此相关的各种生态过程的总和[1]。在全球变化和人类活动的影响下,生物多样性正以前所未有的速度丧失,全球正经历第六次生物多样性危机[2]。淡水生态系统作为一种重要的生态系统,不仅为人类提供食物、工农业及生活用水,而且还具有商业、交通、休闲娱乐等诸多功能[3]。然而有数据表明,北美淡水动物每10年的灭绝率高达4%,比任何陆地生物类群的灭绝率都要高5倍[4-5]。淡水生态系统可能已成为世界上最脆弱的生态系统,淡水生物多样性的下降速度远远大于受影响最严重的陆地生态系统[6]。淡水鱼类是淡水生态系统的重要组成部分,超过10,000种鱼类生活在淡水中,大约占全球鱼类的40%和全球脊椎动物的四分之一[7]。淡水鱼类对人类有着巨大的价值,淡水渔业已成为许多国家的重要经济产业,是人类重要的蛋白质来源[8]。然而,由于人类活动和全球变化导致的水环境恶化、适宜栖息地丧失以及生物入侵等现象,给淡水鱼类带来了严重威胁,从而改变鱼类群落结构和功能[9]。在此背景下,如何准确评估鱼类种群和群落对环境变化的响应,以及鱼类群落结构和功能的变化对生态系统功能的影响是淡水鱼类多样性和淡水生态系统保护的关键问题。

功能生态学是研究物种在其发生的群落或生态系统中所具有的功能的一个生态学的分支学科[10]。功能生态学是选择对生态系统过程和功能起作用的物种功能特征,研究不同生物体在生态系统中的互补功能[11-12],之后通过多样性指数来量化群落的功能多样性[13],分析群落对环境和人为因素的响应,从而更好地评估和预测群落功能多样性如何调节各种生态系统过程和服务[14-15]。由于功能生态学搭建起了种群/群落与环境关系的桥梁,因此越来越多地被用于评估环境变化对鱼类及其对生态系统功能的影响,近年来逐渐成为科学家应对当前淡水鱼类多样性危机的一个框架[16-17]。

功能特征是指影响生物功能的任何可测量的生物属性,这些属性的识别和选择是功能生态学的基石[18]。在过去几十年的鱼类功能特征研究中,科学家一直关注于与运动、营养、生活史以及栖息地有关的鱼类功能特征[19],并通过这些功能特征监测淡水生态系统状况[20],这为解决水生生物的保护和生物多样性的管理决策提供了重要途径[21]。使用功能特征值来量化群落的生物多样性[13],即为功能多样性,它是生物多样性的一个重要方面,代表的是物种在群落中的功能广度[21]。功能多样性可用于量化扰动后的生物多样性变化,并了解其对生态系统功能的影响[22]。功能多样性是生态过程的主要驱动力[16],并受环境条件和人为干扰的影响。鱼类是功能多样性分析的理想对象,因为它们代表了最多样化的脊椎动物群体,涵盖了一系列重要和多样化的生态角色[23]。

本文首先系统整理了功能生态学的研究框架,而后对淡水鱼类功能生态学研究的两个关键方面-淡水鱼类功能特征及其环境因子关系、功能多样性响应环境变化研究进展进行了综述,最后,提出了未来的主要研究方向和应用前景。本文旨在通过梳理淡水鱼类功能生态学研究进展,为淡水鱼类生态学研究提供参考。

1 淡水鱼类功能生态学研究框架

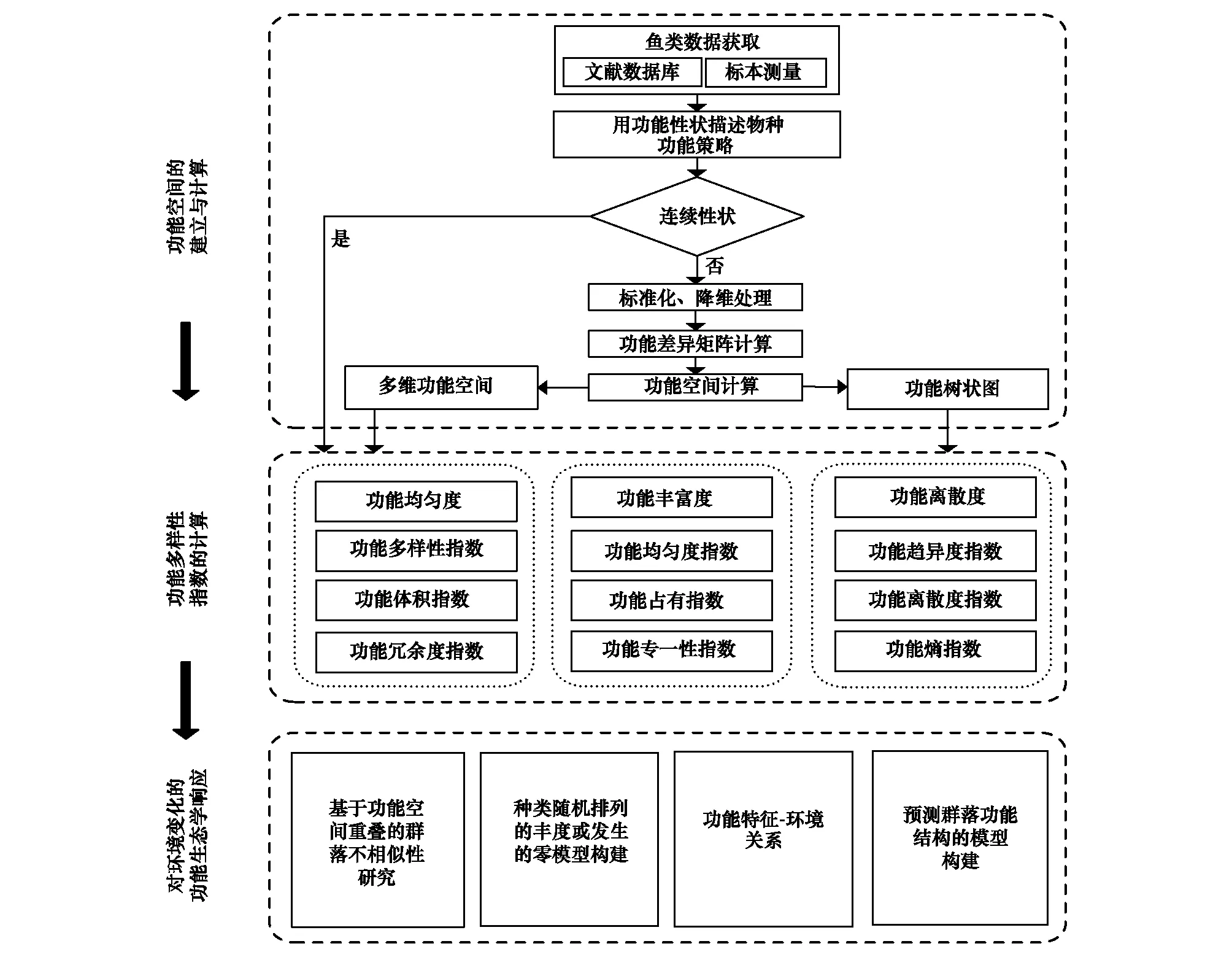

淡水鱼类功能生态学经过近几十年的发展,逐渐形成了现有的三个层面的研究框架(图1)。第一个层面是功能空间的建立与计算:① 使用相关功能特征描述物种的功能策略[18]。特征数量及其类型取决于所研究的群落中存在的物种数量的多少和分类学多样性[22]。鱼类功能特征值的获取一般有两种途径:一是从已发表的文献或数据库进行整理或由相关机构提供数据[23],二是对采集的标本进行测量[25]。② 计算物种对之间的功能差异矩阵。使用的距离度量取决于功能特征的性质:连续的特征可以使用欧几里得距离[24],连续、分类、模糊变量等特征可以采用高尔距离赋予它们相同的权重[26];③基于功能差异矩阵计算功能空间。最早的构建功能空间的框架是功能树状图[27],即物种是节点位置,分支长度即为反映物种之间功能差异的层次结构[28]。近几年提出了多维功能空间[29],即物种在功能特征轴上绘制,或组合特征在综合轴上表示[29-30]。

图1 淡水鱼类功能生态学研究框架[13,24]Fig.1 The research framework of functional ecology of freshwater fish[13,24]

第二个层面是功能多样性指数的计算。一些功能多样性指数可以根据特征值直接计算[31],但大多数指标需要先将物种放置在功能空间内以确定它们的分布[24]。Villeger等(2008)遵循Mason(2005)等[32]的框架,提出了3个互补指标来评估功能多样性的3个主要和独立的方面,即功能丰富度指数、功能趋异度指数和功能均匀度指数[30]。2011年,Mouillot等提出几个反应鱼类群落生态过程指数,功能专一性指数、功能占有指数、功能离散指数和功能熵指数[14]。功能多样性指数总体可分为三类[33],即功能丰富度(FR)、功能均匀度(FE)和功能离散度(FD)[30-34]。功能丰富度代表群落占用多维空间的体积,与物种丰富度高度相关,当物种丰富度显著增加时,可以考虑使用这一指数[25]。功能均匀度衡量特征在功能空间中的均匀分布情况,而功能离散度是衡量特征变化的指标[35]。

第三个层面是根据物种的功能策略评估/预测物种对环境变化的功能生态学响应。评估物种在群落内的生物多样性水平是更好地理解和预测环境变化对生态系统功能的影响的关键[2]。可以通过评估和比较功能群落结构指数或通过估计这些结构之间的差异性来评估干扰前后群落功能结构的变化,这些结构之间的差异性通常被广泛称为功能beta多样性[31-36]。除了评估功能群落结构变化外,一些研究也致力于寻找能准确预测未来干扰下群落的功能结构的方法。例如,将功能特征与干扰联系起来的第四角分析[37],以及旨在预测群落功能结构的Max-Ent模型[38]。

2 淡水鱼类功能特征研究进展

2.1 与营养相关的功能特征

栖息于淡水生态系统中的鱼类种类数量多,生物量大,它们能够通过捕食关系调节其它水生生物的丰度,从而对淡水生态系统结构和功能产生重要影响[39]。作为捕食者,首先是对猎物的检测,而鱼类的视觉特征和眼位通常与检测猎物相关,如:眼径与鱼类的视敏度和/或光敏度有关,眼位与被捕食猎物的空间位置有关。眼位偏上的鱼类通常是生活在水底层的伏击者,或捕食水上层昆虫的鱼类[40]。其次是与捕食者的捕食能力相关的特征,如口腔的生物力学特性,与咬合和吞食猎物的能力有关。但是,通常这些特性的测量是一个艰巨的任务,因此一些研究使用口的大小和形状(如使用口径或吻长与头部长度的比值)作为捕食能力的指标[41-42]。口位也与捕食前的捕食位置和猎物捕获模式相关联,例如口位偏下的鱼类会倾向于从鱼体下方捕食,而口位偏上的鱼将从水上层附近捕食[39]。鳃耙特征与摄食过程中的过滤和对鳃的保护有关[43]。最后,是与消化过程和营养同化过程相关的功能特征。如,肠长/体长比能够反映消化过程[44],草食性鱼类较肉食性鱼类具有较长的肠长,是为了从植物性饵料中获取营养物质[45]。

在淡水生态系统中,鱼类除了扮演捕食者的角色之外,大多数鱼类也是其它动物的捕食对象。鱼类通常通过降低自身的可检测性(如拟色、拟态等)和增加逃离能力来躲避被捕食[46]。例如大多数鱼类具有深色的背部和明亮的腹面,从而降低自己的被检测度,防止被上方和下方的捕食者发现[39]。增加逃离能力一般有两种途径,一是增加运动能力,快速逃脱;二是增加体型大小,减小被成功捕食的几率。除此之外,集群行为也是一种尽量减少个体被捕食风险的策略[47],如形成小型(3—20个体)、中型(21—50个体)或大型群体(超过50个体)[48]。鱼类还可以通过物理或化学的方法,使捕食者无法进攻[46],如形成骨甲壳、体刺、和膨胀的身体,或者具有毒刺或有毒器官。例如Hodge等人通过对比生活在珊瑚礁中的蝴蝶鱼的形态发现,在珊瑚礁外捕食的物种进化出较长的鳍棘和较大的眼径,以降低被捕食的风险;而在珊瑚礁内部捕食的物种鳍棘没有发生特化,倾向于增加逃离能力(如具有圆的尾鳍)和依赖栖息地进行防御[49]。

2.2 与运动相关的功能特征

运动能力包括耐力、速度、加速度和机动性[41,50],它影响鱼类的几乎所有的生态过程。耐力是鱼类维持长距离高速游泳的能力。加速度是指鱼类在短时间内(几毫秒内)达到非常快的游泳速度的能力,有助于提高捕食效率或避免被捕食。机动性反映了进行精确快速移动的能力,如快速转向或向后游动,这对于在地形复杂的环境中捕食和躲避捕食者很重要[51]。鱼体大小和体型是影响鱼类运动能力的首要因素。较大的鱼类通常会比较小的鱼类速度更快,耐力更强。相反,小型鱼类的机动性更好,因此可以在地形复杂的环境(例如珊瑚礁或水生植物,树枝或河流底部)中移动[39]。鱼类运动能力还与鱼鳍有关,如能够短距离飞行的鱼类通常具有长鳍[52]。

2.3 与栖息地相关的功能特征

淡水鱼类栖息地包含鱼类所需生存空间和满足鱼类生存、生长、繁殖的全部环境因子[53]。根据运动能力和偏好的不同,鱼类可以分为定栖(一天中很少游泳的鱼),在栖息地内移动(鱼类进行短距离游泳),或在栖息地之间移动等类型[54],或因选择适宜的温度、流速和底质等在水体中移动。按鱼类栖息的水层,一般可以分为:底层鱼类,中下层鱼类和上层鱼类[54]。鱼类栖息的水层对于鱼类生态位是至关重要的,因为这影响到它对潜在的猎物的获取和对垂向水层之间养分转移的影响。

除了对栖息地的选择偏好,鱼类也可以改变栖息地条件。鱼类的觅食或游泳对水流的扰动增加了水和沉积物之间的交换[55],这对沉积物物理化学过程以及最终对有机物再矿化有重要影响[56]。另外,通过鱼类运动和营养相互作用,鱼类使营养物质空间分布发生变化。例如,鱼类摄食底层生物,并将代谢物排入水体中,这个过程可以将底层生物中的营养物质转移到水中,被浮游植物所利用。这些养分的垂直迁移有助于提高浮游生物生产力[54]。鱼类对营养物质的转移作用也可能发生在生态系统内不同栖息地之间,不同水生生态系统之间,甚至水生生态系统和陆地生态系统之间[57]。

2.4 与生活史相关的功能特征

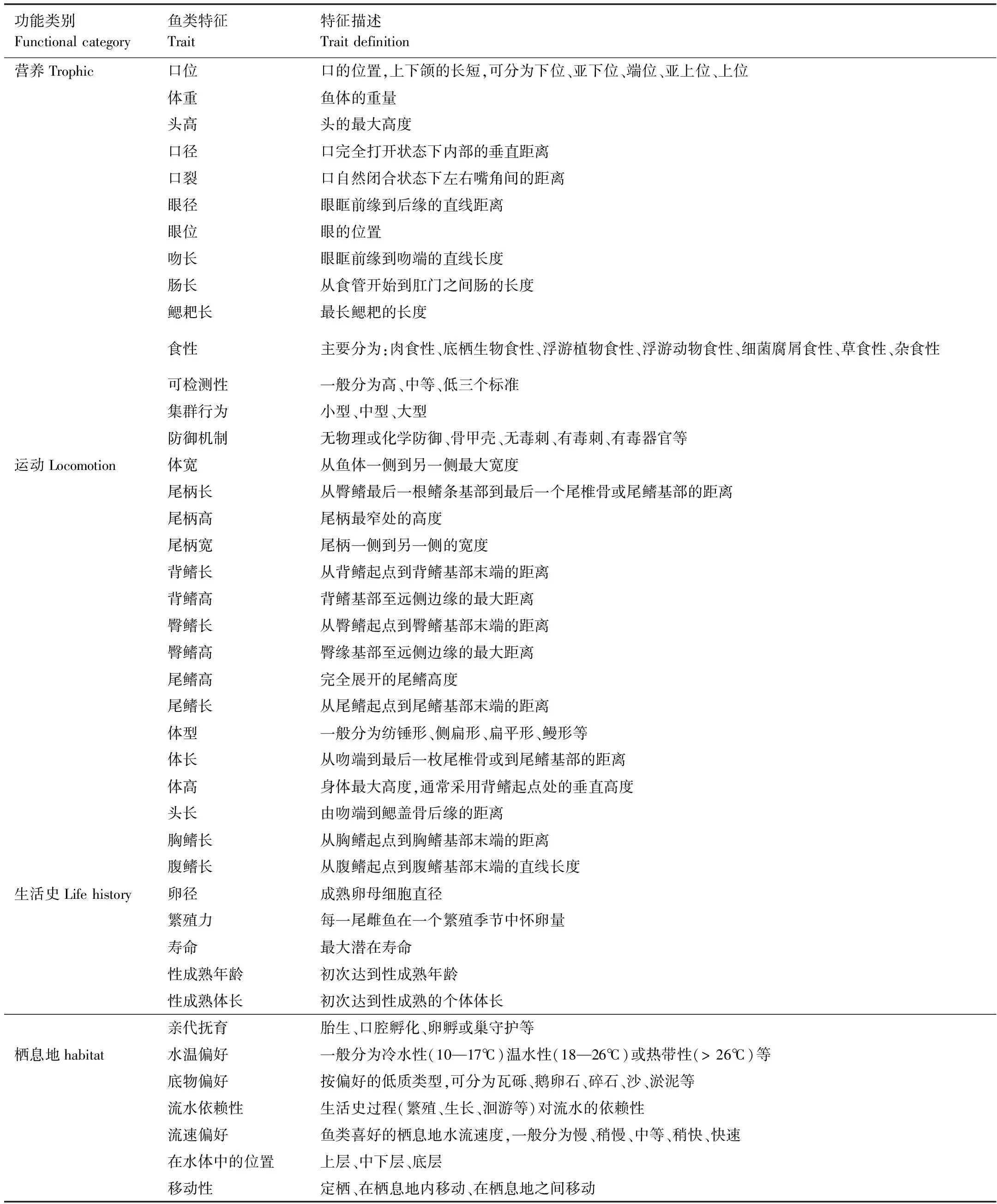

淡水鱼类生活史特征通常包括身体大小、性成熟体长、年龄、寿命、繁殖力、卵径以及亲代抚育等[58-59]。生活史是解释和预测不同鱼类对环境胁迫反应的基本因素,与其灭绝风险和恢复潜力密切相关[60]。繁殖影响鱼类种群数量及其健康,从而间接影响群落抵抗力和对干扰的抵御能力,而鱼类群落又能够影响生态系统过程[19,61]。鱼类的生活史特征会随着环境的变化而变化,例如,鱼类后代的大小通常受环境条件(如温度、饵料资源、竞争等)影响,亲鱼在质量差的环境胁迫下通常产生较大的后代[62]。由于较大的后代的干重,蛋白质和能量含量较大[63],因而具有较高的成活率[64]。依据生存,繁殖力,后代大小,繁殖时间和繁殖持续时间等之间的权衡关系,鱼类学家将鱼类生活史对策分为三种基本类型[58]。机会主义对策者的特点是性成熟年龄小,繁殖力低,幼体存活率低,采用这种生活史对策的鱼类通常栖息于多变的环境中;周期性对策者的特点是性成熟年龄大,繁殖力高,幼体存活率低,采用这种对策的鱼类通常生活在周期性波动的环境中。平衡对策者的特点是性成熟年龄大,繁殖力低,幼体存活率高,采用这种策略的鱼类通常栖息于稳定的环境中[63]。在这三个极端之间的多变量特征空间内,存在连续的中间鱼类生活史对策组合[61],形成三边连续体模型,并已经被全球范围内实际观测数据所验证。根据上述讨论,表1列出了已开展研究的鱼类功能特征及其测量方法。

表1 鱼类功能生态研究涉及的功能特征及测量方式([19, 41, 65-69])

3 功能生态学在淡水鱼类响应环境变化研究中的应用

3.1 鱼类对水文条件状况的功能生态学响应研究

水文系统是淡水生态系统中构建栖息地物理模块、连通性和生物相互作用的主要驱动力,并对淡水生物的生活史特征具有筛选作用[70]。水文以及降水方式的变化是决定鱼类群落种类和功能组成的影响因素。沿着河流梯度从上游高海拔地区到下游低海拔地区[71],水文多样性表现出梯度性,这些梯度性对群落结构和功能产生影响,例如,鱼类群落的身体形态、繁殖力和栖息地偏好等特征表现出对栖息地的水文条件的适应性[72];相应地,鱼类群落的种类和功能组成也发生变化,鱼类群落的功能多样性随物种丰富度增加[67]。Oliveira等人对巴西Paraná河进行的评估显示,大坝下游自然流量的变化将对鱼类产生负面影响,从而导致鱼类群落的功能简化[25],而就营养和底层偏好方面而言,水文条件复杂的水域可能含有兼具各种营养和低质偏好特性的种类。水文系统也与鱼类生活史特征息息相关,Winemiller等人的研究发现美国Sabine河上游流量的变化导致下游河流中许多鱼类消失,并且机会主义对策鱼类减少,卵径和亲代抚育程度等特征随着水文季节性梯度而变化[60]。

3.2 鱼类对气候变化的功能生态学响应研究

2013年联合国政府间气候变化专门委员会第一工作组第五次评估报告指出,全球气候变化对环境的不利影响正在加速,包括大气和海洋的温度升高(全球地表持续升温,1880—2012年全球平均温度已平均升高0.85℃)、冰雪覆盖面积减少(1993—2009年期间冰川冰量损失平均速率很可能达到275×109 t/a)、海平面上升(在1901—2010年间,全球海平面平均上升了0.19 m),以及大气中的CO2等温室气体浓度的增加(大气中CO2、CH4、N2O浓度已经上升到过去800 ka来的最高水平,CO2浓度已经比工业革命前上升了40%)[73]。已有研究表明,气候变化已经引起了鱼类物种和群落水平上的功能生态学变化,从而可能导致鱼类群落的分类学和生物学特征的重大变化。例如,Kuczynski等人通过对法国332条河流中的鱼类在历史和现在时期的变化进行研究发现,气候变化导致了本地物种灭绝,外来物种入侵,土著种减少和外来种增加会造成群落结构和功能的重组[74]。大多数生物体对气候变化的反应主要是由于它们已达到或超过生理耐受限度[75]。这些生理限制与生活史策略密切相关,例如繁殖力,成熟年龄或卵径大小[23]。因此,可以预期生活史对未来气候变化的敏感性要比形态特征更为敏感[23]。另有研究发现,鱼类对气候变化的反应不仅仅是改变它们的活动范围,还可以通过调整它们的行为(例如热避难所的选择,繁殖物候提前)来适应未来的气候条件[76]。鱼类群落对气候变化的响应预测可能对淡水生态系统管理措施的制定具有重要意义[23]。

3.3 鱼类对人类活动的功能生态学响应研究

人类活动对淡水生态系统和水生生物的影响可分为积极影响和消极影响两种,积极影响方式有生态保护工程、渔业资源管理等;消极影响有:建坝、水资源开发利用、土地利用、森林采伐、捕鱼、城市化与工业化等[77]。对淡水鱼类的捕捞压力和外来鱼类的引入[78],在区域/流域尺度上重塑鱼类种类空间格局和群落功能结构[66, 79-80]。捕捞压力可能会根据捕捞方式、网具类型、捕捞时间等的不同而影响不同的鱼类种类,通常会由于过度捕捞而造成大型鱼类种群数量减小,种类小型化或种群内个体小型化的现象[81];而外来鱼类入侵,被认为是由人类活动引起的对鱼类多样性的主要威胁之一[82]。通常是由于渔业部门等为提高渔业产量,人为引入产量高的外来经济鱼类,或在引种时夹带小型野杂鱼,导致大规模生物入侵[79]。由于本地和非本地物种在功能特征上可能相似,但竞争优势可能允许非本地物种建立并最终消灭本地物种[13]。此外,在湖泊水体或河流水库中进行的网箱养殖,也会对水域中的鱼类功能群产生负面影响[83]。

水电工程建设是一种对河流生态系统和鱼类影响最为严重的人类活动[84-85]。水电工程的建设史,同时也是其影响下的河流鱼类研究和保护史[86-88]。由于梯级水电开发改变河流环境,阻断鱼类迁徙路径,导致鱼类栖息地丧失[88-90],大坝建设对鱼类多样性的影响成为梯级水电开发所引起的环境问题中最主要的问题[84-85]。水电工程对坝上和坝下鱼类群落的影响是两个不同的过程。在坝上库区,蓄水改变了渠道化的河流环境,使得水环境由流水变为静水[91],增加喜流水型鱼类灭绝和外来鱼类入侵的风险[92-93]。在坝下河段,自然河流的季节性水位波动过程和水体理化性质的变化[94-95],引起鱼类生理、生态和行为等功能特征的改变[96],导致一些鱼类的产卵机会和幼鱼成活率降低[97-98],造成种群生物量减少,土著种灭绝和群落同质化的现象[99]。此外,大坝阻断了一些鱼类的洄游路线,导致产卵场及关键栖息地的减少或丧失[93,100],种群基因流破碎化而提高物种的灭绝风险[97,101]。

4 淡水鱼类功能生态学的未来研究展望

淡水生态系统面临过度捕捞、生物入侵、气候变暖以及栖息地丧失等威胁[102],对淡水鱼类产生了极大的影响[103]。为应对淡水生态系统变化对鱼类多样性的威胁,科学家越来越重视淡水鱼类功能生态学研究。过去十多年中,科学家从局部到全球的空间尺度上,对栖息于河流湖泊等各类水体中的鱼类开展了功能生态学研究[16-17, 104],这些研究评估了环境变化对功能多样性的影响[105-106],明确了生物地理和环境因素对鱼类功能多样性的驱动作用[58, 107-109],建立了鱼类功能多样性与生态系统功能之间的联系[110-111]。科学家还研究了生物多样性的三个层面,即分类、功能和系统发育多样性之间的关系,探讨了区域内种类多样性热点与功能多样性热点的关系,特别关注于种类数量与功能冗余的关系[17,112]。因为高功能冗余可能表明生态系统功能对物种损失具有高度抵抗力,较低的功能冗余意味着生态系统功能非常容易受到物种损失的影响[54,113]。此外,科学家也关注到,人类活动引起的外来鱼类入侵,导致了不同区域淡水鱼类群落之间功能相似性的增加趋势,即功能同质化的现象[114-115]。淡水功能生态学的理论方法在鱼类生态学研究中得到广泛的应用。目前,淡水鱼类生态学已经形成了3个主要研究方向:1)鱼类功能特征的研究;2)鱼类功能多样性研究;3)鱼类功能多样性(功能群)与环境(变化)关系的研究。然而,目前淡水鱼类功能生态学的理论和实践研究仍然非常薄弱,研究的热点和薄弱点并存,尚不能满足全球变化和人类活动干扰下的鱼类资源保护的需要。未来,鱼类功能生态学研究者仍需要在如下方面加强研究:

(1)淡水鱼类功能特征数据的规范化测量与数据库构建

鱼类生态学家已经测量了近40年的鱼类功能特征[41]。但是,由于不同研究者测量方法、测量功能特征类型不同,测量数据发表的文献或出版书籍所采用的语言的不同,导致研究者难以收集鱼类功能特征的数据。因此,研究者在进行流域尺度、区域尺度乃至全球尺度的鱼类功能生态学研究时,数据的获取成为开展这类研究的障碍[39]。因此,对于淡水鱼类,未来需要规范鱼类功能特征测量方法[24],通过出版鱼类功能生态学数据册或建立网络数据库,以提高鱼类功能特征数据的规范性和可获得性。

(2)淡水鱼类特征与功能关系的研究

淡水鱼类特征与功能关系的是鱼类功能生态学研究的基础。过去三十年中,与食物获取、运动和营养过程相关的鱼类特征是功能特征研究的重点[19],因为它们是鱼类生态功能的关键。然而,鱼类生态学的其它重要方面,如鱼类形态、生理、行为、习性等方面的大量特征仍然没有与其功能联系起来,这制约了应用功能生态学解释鱼类在鱼类群落、水生态系统功能中的作用。因此,鱼类特征与功能之间对应关系的构建,是未来淡水鱼类功能生态学的重要基础性研究方向。

(3)淡水鱼类功能特征(或功能组合)与环境变化关系研究

鱼类功能特征与环境关系,是阐明鱼类对环境变化响应机理的纽带。在此基础上,我们可以探索环境变化下功能特性的一般性变化规律,从而提高我们预测环境变化对鱼类群落变化的驱动机理,从而应用于鱼类资源保护[12, 66, 116]。过去十多年来,科学家研究了鱼类功能特征对环境梯度(控制实验条件改变、河流纵向梯度环境连续变化、气候变化等)的响应,并明确了少数几种鱼类的繁殖特征、生长特征、营养等与环境条件的关系[68, 117-118]。然而,在鱼类的数十种功能特征中,已明确与环境关系的功能特征仍是少数,远远不能满足气候变化、人类活动干扰下的淡水鱼类响应机制研究的需求。

(4)人类活动和环境变化对淡水鱼类功能多样性和生态系统功能影响研究

栖息地过滤假说[119]认为,非生物环境只选择那些功能特征能够适应环境的物种,而淘汰其它不能适应环境的物种,因而物种功能特征与其对应的栖息地的环境因子具有内在的关系。因此,环境变化下的功能特征和功能多样性研究,很可能成为揭开环境变化对鱼类多样性影响机制的重要途径[120]。更重要的是,如何通过已有的生态学理论,建立和揭示各种干扰(捕捞、生物入侵等)和环境变化(气候变化、建坝、水污染等)与受影响功能特征组合的关系[13]。进一步地,还需要阐明这些功能组合的变化如何引起生态系统功能变化[106, 121-122]。反之,若掌握了某种干扰与功能特征之间的内在关系,就可以预测这种干扰对其它类似功能组合鱼类群落的影响,从而提出有效的缓解影响的措施。

(5)与渔业管理相关的功能生态学研究

由于功能生态学独特的优势,功能生态学方法在防治生物入侵、渔业捕捞管理等方面具有广泛的前景。例如,几十年来,科学家对渔业捕捞的影响进行了研究,并揭示出大多数捕捞技术会降低鱼类群落的分类和功能多样性[123],但是仍然没有直接评估捕捞对象的功能多样性所受的影响。因此,评估渔获物(包括目标物种和非目标物种)的功能多样性,量化不同渔业捕捞方式对渔业对象的影响,可以优化捕捞方式和提高渔业管理水平;此外,目前全球有200多种鱼类是淡水或海洋养殖种类[124]。将养殖种类的功能特征与非养殖物种的功能特征进行比较,以阐明养殖种类如何适应人工环境或驯化过程,从而可用于识别未来的水产养殖候选物种[124]。当然,若将某一地区养殖种类的功能特征进行研究,就可用于筛选适宜于该地区的养殖新种类。

与国际上广泛开展的淡水鱼类功能生态学研究相比,我国对于淡水鱼类功能生态学研究尚处于起步阶段,这与我国淡水鱼类的丰富度和当前面临的巨大环境压力不相匹配。国际功能生态学的理论、方法和应用等可以为我国淡水功能生态学研究者所借鉴。然而,我国的淡水鱼类组成以鲤科鱼类为主[125],鱼类区系组成与功能生态学研究热点地区(北美或欧洲)的鱼类区系组成存在较大差异。因此,我国淡水鱼类功能特征数据积累,功能特征与环境关系构建等方面还需要开展大量的基础性研究。