玛曲县植被覆被变化及其对环境要素的响应

王新源,连 杰,*,杨小鹏,赵学勇,王小军,马仲武, 龚丞馗,曲 浩,王 彬

1 中国科学院西北生态环境资源研究院,奈曼沙漠化研究站,兰州 730000 2 甘肃省生态环境监测监督管理局,兰州 730020

植被是构建陆地生态系统的主要组分,是大气圈、土壤圈和水圈内物质循环和能量流动的载体[1- 2],在指示气候变化[3],实现生态系统服务功能等方面具有重要作用。陆地生态系统生态退化或恢复的多种类型,包括荒漠化、生物多样性水平波动、土壤污染与恢复、水土流失与保持等,在一定程度上均能由植被的生长、变化和迁移来刻画。因此,观测和分析植被动态特征已成为研究生态环境变化的重要切入点[4]。

在植被的动态研究中,由于能较为精确的度量植被的生长状况和覆盖程度[3,5],归一化植被指数 (Normal Difference Vegetation Index, NDVI)被广泛应用于植被生物量监测[6]、植被群落组成与分类、自然灾害灾情评估、土地利用和覆被变化等研究领域[7- 8]。同时,作为遥感数据,NDVI具有覆盖范围广[9],时空延续性好[10],数据序列完整等特点,为区域尺度上定量分析植被动态变化提供了可能。考虑到NDVI在中低植被覆盖区有较高的敏感性和解释力[11],因此,其在寒冷干旱等植被生长受限生态系统具有良好的适用性,如北美大草原[12],北美洲北极沿海区[13]、东亚蒙古戈壁[14]及我国的青藏高原等[15],而玛曲县位于青藏高原高寒生态区,对气候变化和人类活动的响应敏感[16],是应用NDVI诠释植被动态变化的理想区域。

玛曲县地处青藏高原东北缘,是黄河上游干支流重要的水源涵养和补给区[17-18],分布在区域内的植被是维持当地生态系统服务功能,保障黄河流域生态安全和促进经济社会健康有序发展的关键要素。源于特殊的自然环境和气候条件,玛曲地区陆地生态系统以高寒草甸和湿地为主,植物群落结构简单、生态功能稳定性较差、抗干扰能力弱,极易受环境变化的影响[19-20]。因此,玛曲县植被对生态环境变化的“指示作用”尤为灵敏。近年来,有关利用NDVI数据与环境要素相关关系的研究已在玛曲县及周边区域广泛开展,其研究内容主要集中于植被动态特征与驱动要素两个方面。在植被动态变化方面,存在“植被持续退化”[21]和“植被逐步恢复”[22]两类截然不同的观点。在驱动要素方面,研究范围以气温和降水等气候因子为主,但这些因子对植被的作用与影响仍有争议,存在正相关[22-23]、负相关[19]和相关不显著[19,24]等多个结论。值得注意的是,上述研究多以玛曲地区整体空间区域内的NDVI为研究对象,对不同土地利用/覆被类型下NDVI变化规律的关注相对不足,且在驱动要素的分析方面,也多侧重于气候因素,缺乏对社会经济活动等人类因素的定量分析。鉴于此,本文利用2000—2015年MODIS NDVI数据,探究玛曲县不同土地利用/覆被类型NDVI的时空变化规律,阐明每种土地和植被覆被类型的NDVI和气候因子的相关关系。在此基础上,应用通径分析,度量包括人类活动在内的环境要素对玛曲地区植被覆被变化的直接作用和间接影响,以期为玛曲县生态功能维护和各项生态保护措施的开展提供基础数据及理论依据。

1 研究区概况

玛曲县地处青藏高原东北缘,位于甘肃省西南角,与四川、青海两省相邻,地理坐标为100°45′45″—102°29′00″E,33°06′30″—34°30′15″N。区域内海拔3300—4806 m,由西北向东南逐步降低,按地貌分布格局,全县可划分为西北部高山区,中南部丘陵区和东部河岸阶地三部分[24]。黄河自青海省久治县门堂乡进入玛曲,从南、东、北3个方向绕县境西流,流经区域汊河密集,支流众多,形成大面积湿地滩涂(图1)。

玛曲县属于高寒湿润型气候,年均降水量615.5 mm,年平均蒸发量为1347.3 mm;年均温1.1℃,最热月(7月)平均气温11.3℃,最冷月(1月)平均气温-8.7℃,≥10℃年积温258.6℃,无绝对无霜期;年平均风速2.5 m/s,其中风速大于17 m/s的大风天达77.1 d。植被类型包括山地针叶林、高寒常绿灌木林,高寒草甸、高寒草原等多种,以高寒草甸分布面积最广[17]。

此外,玛曲县隶属于甘南藏族自治州,是一个以藏族为主的纯牧业县,牲畜存出栏规模大、产量高,其各类生产经营活动与畜牧业关系密切[17,25]。

图1 玛曲县概况Fig.1 The sketch map of the Maqu County

2 数据与方法

2.1 数据来源与处理

NDVI数据采用美国LPDAAC(Land Process Distributed Active Archive Center)数据集中的植被指数产品MOD13Q1,时间分辨率16 d, 空间分辨率250 m×250 m,时间序列为2000年3月至2015年12月。应用MRT(Modis Reprojection Tools)软件对源数据进行图像镶嵌、格式转换和重新投影,并运用均值迭代滤波法[26]修正异常值。之后,利用最大值合成法MVC(Maximum Value Composites)对全年数据进行处理,获得基于像元的NDVI年最大值,代表当年植被覆盖最佳状况[8]。该方法可有效降低云层、太阳高度角、气溶胶等因素的干扰,尤其是排除了高寒生态区冬春季积雪的不利影响[24],进一步提高NDVI数据的可靠性。

图2 玛曲县土地利用与覆被类型 Fig.2 Land use/cover types in Maqu County Distribution of sites

依据中国科学院资源环境科学数据中心(http://www.resdc.cn) 产品序列中的2015年中国土地利用现状遥感监测数据和中国100万植被类型空间分布数据[27],同时参考玛曲县实际情况,将区域内土地利用/覆被类型划分为山地疏林地、高山稀疏植被、亚高山阔叶灌丛、亚高山硬叶灌丛、高寒草原、高寒草甸、湿地、沙化草甸、水体和城乡建设用地等10种(图2)。鉴于本文的关注重点为多年植被覆盖区,因此水体和城乡建设用地不再作为研究对象进行探讨。

气象数据来自于中国科学院资源环境科学数据中心(http://www.resdc.cn)的气象空间插值数据集,应用投影转换和数据掩膜,提取出与NDVI投影坐标和分辨率一致的栅格数据。在分析研究区内气象数据时,采用ARCGIS做栅格均值化处理,获得气象数据的区域平均值。

社会经济数据来源于《甘肃省发展年鉴》[28],综合玛曲县自然条件与产业结构[29],选取林业总产值、牧业总产值、大牲畜存栏数、羊存栏数、工业总产值、农村用电量6个指标作为分析对象。

2.2 研究方法

2.2.1 NDVI变化趋势分析

一元回归趋势线法可分析单个像元的变化趋势,从而度量给定时间内植被覆盖动态变化的空间特征[30]。本文应用该方法来模拟2000—2015年研究区内NDVI的空间变化趋势,计算公式如下:

(1)

式中,n为研究时间序列年数,即16年(2000—2015年);i代表年序号;NDVIi代表第i年最大化NDVI值;Θ为趋势线斜率,代表单位像元NDVI的变化趋势,当Θ>0时,表明该像元16年间植被覆盖趋于改善;反之,则说明此像元植被生长趋于退化。

2.2.2 相关分析

相关分析可度量要素间的相互关系,本研究应用相关分析法分析NDVI对气象要素的响应程度。相关分析的数学表达式为:

(2)

2.2.3 偏相关分析

考虑到地理系统受多种要素的共同影响,各要素间可能并不相互独立,对此,应用偏相关分析度量两要素间相互关系,可排除其他要素的影响。 在获得NDVI与降水和气温相关系数的基础上,进一步计算可得NDVI与两气象要素的偏相关系数[31],具体公式如下:

(3)

式中,rab,c代表将要素c固定为常量后要素a与要素b的偏相关系数;rab,rac,rbc分别代表要素a与要素b、要素a与要素c、要素b与要素c的相关系数。

2.2.4 通径分析

通径分析是以相关分析和多元回归分析为基础,将自变量与因变量间的相关系数分解为自变量对因变量的直接效应和间接效应[32-33],能够直观的反映变量间的相互关系及作用路径。决定系数是通径分析的主要指标, 其可将自变量对因变量的综合作用进行排序[34],并确定自变量对因变量的作用性质与相对重要性。具体公式如下:

Rx2=2Pxrxy-Px2

(4)

式中,Rx2表示自变量x的决定系数,当Rx2>0时,代表自变量对因变量存在正面效应,作用为协同,反之,自变量对因变量产生负面效应,作用为限制;Px为自变量x的直接通径系数;rxy为自变量x与因变量y的相关系数。

3 结果与分析

3.1 NDVI的年际变化规律

应用MVC法获得基于像元的年度NDVI最大值后,采取逐象元加权平均处理,获得该年度玛曲县的区域平均NDVI,对研究时间序列的NDVI进行分析,探讨其年际变化规律。

图3 2000—2015年玛曲县不同土地利用/覆被类型年均NDVI变化 Fig.3 NDVI variation of different land use/cover types in Maqu County from 2000—2015

由图3可以看出,2000—2015年间玛曲县及其境内不同土地利用/覆被类型NDVI的变化规律基本一致,均呈波动上升趋势,植被覆盖有所增加。在研究时段内,各土地利用/覆被类型NDVI变化趋势存在阶段性,表现为2000—2006年处于逐步上升期,2006年之后大幅降低,除亚高山阔叶灌丛,其余地类NDVI均在2008年下降至谷值,之后呈波动增加的趋势,其中亚高山阔叶灌丛、亚高山硬叶灌丛、高寒草原和高寒草甸于2010年上升至最高值,沙化草甸、湿地和高山稀疏植被则在2012年达到峰值。

采用线性回归对不同土地利用/覆被类型NDVI的年际变化进行分析,确定其在研究时段的变化强度(表1),同时应用Mann-Kendall检验计算置信度水平。 结果表明,玛曲县NDVI在研究时段的增长速率为0.01015/10a, 变化幅度未达到显著水平(P>0.05)。各土地利用/覆被类型NDVI增幅由大到小依次为高山稀疏植被、湿地、沙化草甸、山地疏林地、高寒草甸、亚高山硬叶灌丛、亚高山阔叶灌丛和高寒草原,具体速率分别是0.01826/10a、0.01535/10a、0.01385/10a、0.01169/10a、0.00986/10a、0.0089/10a、0.00879/10a和0.00743/10a, 其中高山稀疏植被、湿地和沙化草甸通过了0.05水平的显著性检验。

表1 玛曲县不同土地利用/覆被类型NDVI年际变化线性回归分析

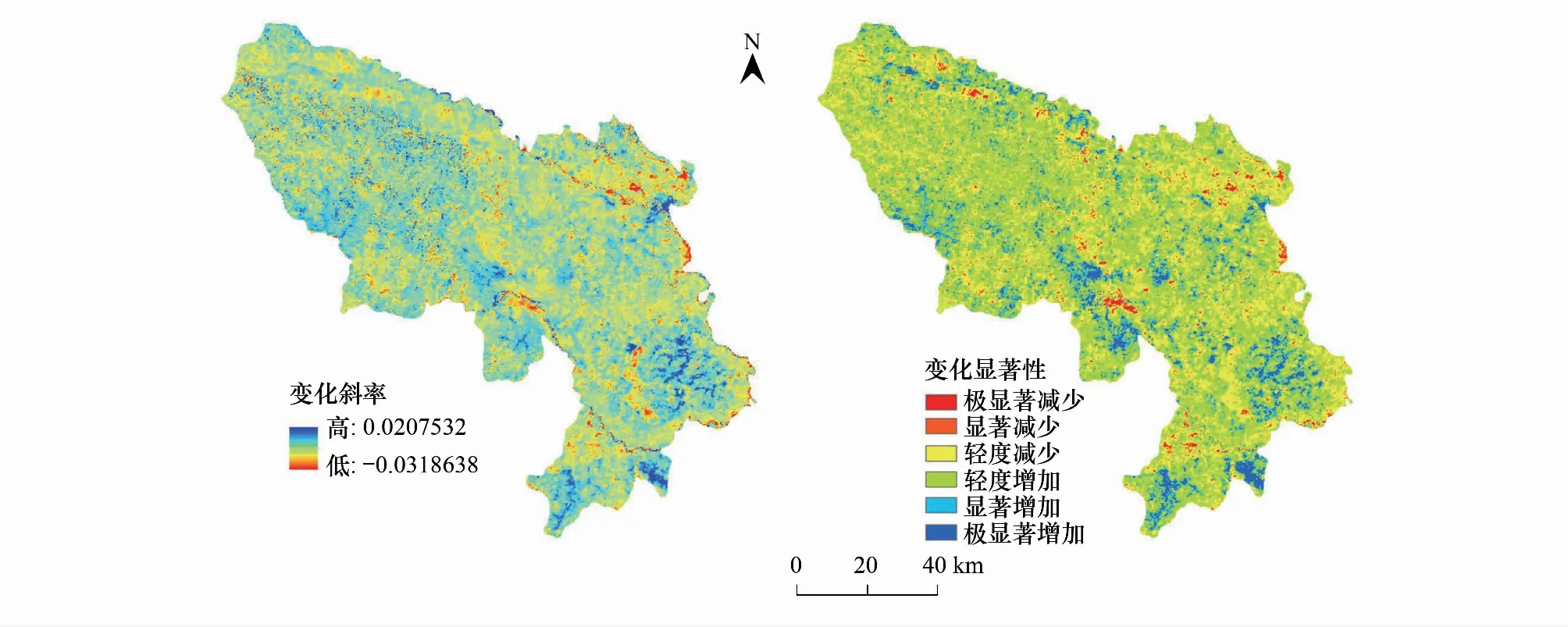

3.2 NDVI的空间变化规律

一元线性回归分析直观的反映了玛曲县NDVI在空间上的动态特征,图4显示了NDVI变化斜率与显著性的空间分布情况,可以看出,研究区内NDVI整体呈增加趋势,植被覆盖有所好转,同时在整体性之下,存在几处显著改善区和显著退化区。其中植被覆盖明显改善的区域主要分布于玛曲县东南缘的齐哈玛和采日玛乡南部的高寒草甸以及曼日玛乡与黄河干流之间的大片湿地。 植被覆盖显著下降的地区多集中在玛曲县城和阿万仓等城镇周边,区域内高寒草甸、高寒草原及沙化草甸交错分布。统计发现(表2),玛曲县NDVI增加区域的面积为6866.34 km2,占县域总面积(不包含水体和城乡建设用地,下同)的68.21%,其中增加幅度达到显著水平以上(P<0.05)的面积为1317.25 km2,占县域面积的13.08%。

图4 2000—2015年玛曲县NDVI变化趋势及其显著性空间分布Fig.4 Spatial distribution of NDVI trend and significance (Student′s t-test, α=0.05) for individual pixels in Maqu County from 2000—2015

土地利用/覆被类型不同,NDVI的变化趋势亦不同,运用Student′st-test分析各土地利用/覆被类型的变化斜率,可精确度量其变化方向与显著水平。由表2可得,玛曲县各种土地利用/覆被类型中,按NDVI增加面积占相应地类总面积的比例进行排序,由大到小依次为高山稀疏植被(75.57%)、山地疏林地(71.45%)、沙化草甸(71.18%)、湿地(70.66%)、高寒草甸(68.15%)、亚高山硬叶灌丛(66.96%)、亚高山阔叶灌丛(66.24%)和高寒草原(66.05%),其中前四种类型的增加面积比例大于玛曲县平均水平;以NDVI增加幅度达显著水平(P<0.05)和极显著水平(P<0.01)的面积占比为基准,由大到小依次为湿地(19.84%)、亚高山阔叶灌丛(13.30%)、高寒草原(12.90%)、高寒草甸(12.71%)、高山稀疏植被(9.76%)、山地疏林地(9.57%)、沙化草甸(8.73%)和亚高山硬叶灌丛(7.81%)。此外,由于不同土地利用/覆被类型间面积差异明显,对玛曲县NDVI增加贡献最大的为高寒草甸。

3.3 NDVI对气象要素的响应

3.3.1 气象要素的年际变化

图5反映了玛曲县2000—2015年间气温和降水的变化趋势。气温方面,16年间玛曲县年均气温表现出波动上升态势,整体呈向上倾斜的M型,增加速率达0.55℃/10a,通过了0.05的显著水平检验;其中气温峰值出现于2010年,谷值发生在2000年,2003、2006以及2009年的气温处于较高水平,2004和2008年则位于偏低区间。总体来看,在研究时间序列内,玛曲县气候变暖倾向明显,这与该区域相关研究结论基本一致[19]。降水方面,2000—2015年间玛曲县年均降水量呈波动微增趋势,增加率仅为16.81 mm/10a,未通过0.05的显著水平检验,其中除在2015年出现异常偏低值外,其余年度降水量均呈平稳波动状态。

图5 玛曲县2000—2015年年均气温和年均降水量变化趋势Fig.5 Variation trend of annual average temperature and annual precipitation in Maqu County from 2000—2015

3.3.2 植被NDVI对气象要素的响应特征

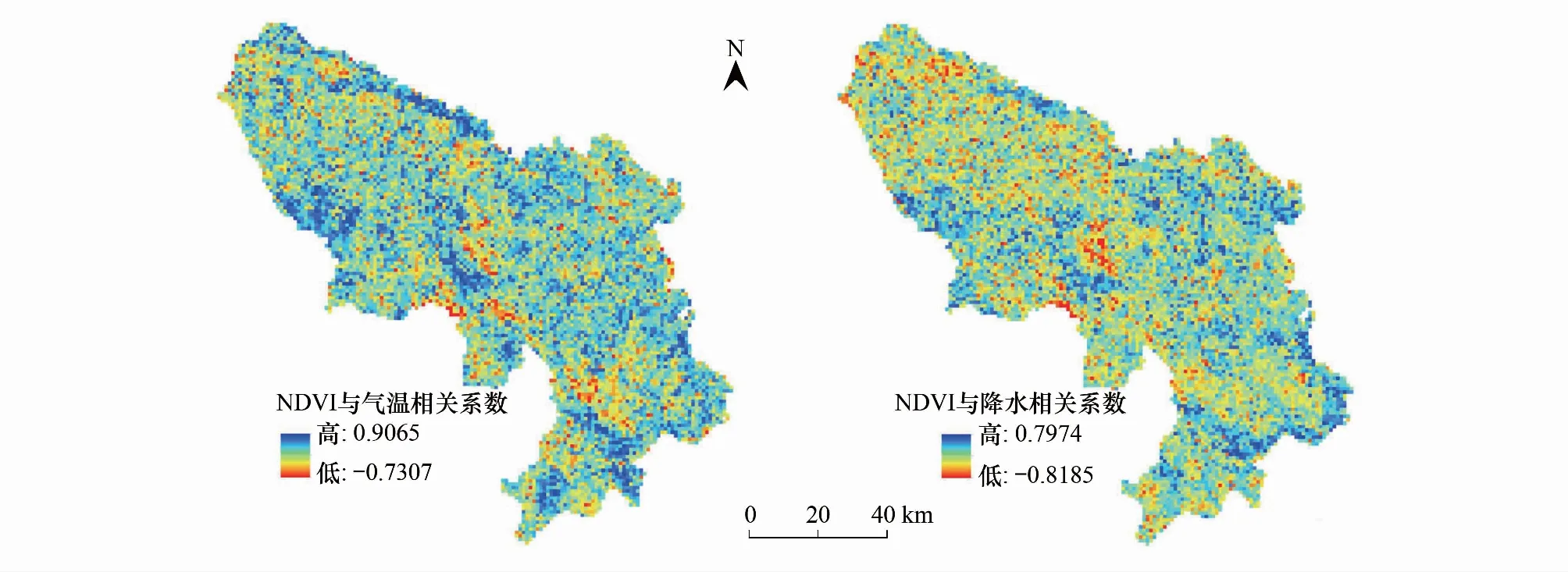

图6 2000—2015年玛曲县NDVI与年均温、年降水量的相关系数空间分布Fig.6 Spatial distribution of correlativity of NDVI with temperature and precipitation in Maqu County from 2000—2015

以年为时间基准,分析计算像元尺度上2000—2015年NDVI与年均温的相关系数(图6)。结果表明,玛曲县植被NDVI和气温以正相关为主(79.63%),其中呈显著正相关(P<0.05)的区域为17.75%,主要分布于玛曲县东南缘的高寒草甸区、西北部黄河干流南岸高寒草原带以及阿尼玛卿山南麓;呈负相关的区域分布较为分散,其中相关性达到0.05显著水平的区域面积不足1%。可以看出,温度是玛曲县NDVI动态变化的关键气象要素,气温上升有利于植被的生长与恢复。

表2 玛曲县不同土地利用/覆被类型NDVI变化的显著性分析

* 不包含水体和城乡建设用地面积;Θ表示趋势线斜率,Θ<0表明象元内植被趋于退化,Θ>0代表象元内植被趋于恢复

图6显示了2000—2015年NDVI与年均降水量的相关系数。统计发现,玛曲县植被NDVI和降水量间正负相关并存,呈正相关的区域面积较大,达58.58%,而呈显著正相关(P<0.05)和显著负相关(P<0.05)的区域均十分有限,占玛曲县总面积的比例分别为3.3%和1.59%,说明在像元尺度上,玛曲县多数区域NDVI对降水变化的响应不敏感。

为了更加简明的刻画不同土地利用/覆被类型下植被对气象要素的响应强度,在区域尺度上,对2000—2015年NDVI与各气象要素进行相关分析和偏相关分析(表3),统计表明,玛曲县NDVI与气温的相关和偏相关系数分别为0.6099和0.6186,呈显著正相关(P<0.05),除湿地和山地疏林地外,其余土地利用/覆被类型的NDVI与气温间相关和偏相关系数均通过了0.05水平的显著性检验,特别是高寒草原与高寒草甸区,气温对植被生长的协同作用达到极显著水平(P<0.01)。相比气温,玛曲县NDVI与降水量的相关和偏相关系数仅为0.1385和-0.1893,均未达到显著水平(P>0.05),各土地利用/覆被类型的NDVI与降水量间相关和偏相关系数与玛曲县整体情况基本一致,同样未达到显著水平(P>0.05)。值得注意的是,排除温度影响,多数土地利用/覆被类型区降水对NDVI的效应由协同转为抑制,说明温度变化在一定程度上影响了植被生长对降水的响应方向,其可能原因是区域内降水事件的发生常常伴随着云量增加和气压变化, 由此引发的光照减少与气温降低对植被的光合与蒸腾作用产生较强的限制作用,导致其生长趋于减缓[35]。另外,相较其他地类,沙化草甸NDVI与降水量间存在较高的正相关性,这可能源于沙化草甸水源涵养能力较差,土壤含水量相对较低,降水对植被生长的重要性有所增加。

表3 玛曲县NDVI与气候要素的相关系数

T: 气温,Temperature;P: 降水量,Precipitation; *表示显著性水平通过0.05检验,**表示显著性水平通过0.01检验;RNDVI-T和RNDVI-T/P分别表示NDVI与气温的相关系数和排除降水量影响后与气温的偏相关系数;以此类推

3.4 不同环境要素对NDVI的驱动作用

植被的生长特征与分布格局是环境要素综合作用的结果[36]。这些环境因子既包括气温、降水等气象要素,也涵盖经济结构、生产生活方式等人类活动要素。作为地处高寒生态区的纯牧业县, 玛曲牧民的生产经营活动对区域内植被变化的影响同样深刻[25]。鉴于此,本研究选取2000—2015年间玛曲县林业总产值、牧业总产值、大牲畜存栏数、羊存栏数、工业总产值、农村用电量6个社会经济指标作为人类活动要素,其中,林业总产值和牧业总产值分别代表了林业与畜牧业的生产能力及发展程度;大牲畜存栏数与羊存栏数一定程度上反映了当年的放牧强度;工业总产值代表工业化和现代化发展情况;农村用电量与非迁徙牧民数量及牧民生产生活水平密切相关。

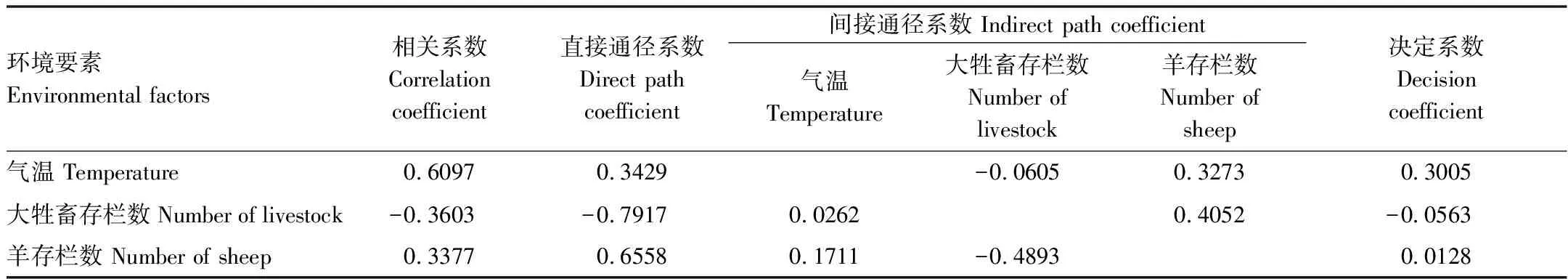

将NDVI(Y)作为因变量,气温(X1)、降水量(X2)、林业总产值(X3)、牧业总产值(X4)、大牲畜存栏数(X5)、羊存栏数(X6)、工业总产值(X7)和农村用电量(X8)8个要素作为自变量,进行逐步回归分析,建立最优多元回归方程:Y=0.0088X1-0.0023X5+0.001X6+0.8524(R2=0.7158,P<0.05),说明气温、大牲畜存栏数和羊存栏数对NDVI存在显著效应(P<0.05),其余影响不显著(P>0.05)的要素在逐步回归中被剔除。

基于多元回归方程,建立气温、大牲畜存栏数、羊存栏数与NDVI间的通径分析(表4),结果表明,气温的直接通径系数为0.3429,间接通径系数为0.2668,说明气温主要以直接的方式对NDVI产生促进作用,通过其他要素引起的正效应相对较小。大牲畜存栏数的直接通径系数为-0.7917,间接通径系数是0.4314,表明大牲畜存栏数对NDVI存在明显的负面作用,但在其他要素的间接影响下,其抑制作用有所下降。羊存栏数的直接通径系数为0.6558,间接通径系数为-0.3181,代表羊存栏数对NDVI存在较高的协同作用,但通过其他要素产生的负面影响,抵消了一部分正效应。此外,气温、大牲畜存栏数和羊存栏数的决定系数依次为0.3005,-0.0563和0.0128,说明气温对NDVI的综合作用强度最高、大牲畜存栏数次之,羊存栏数最低,其中气温为主要协同要素,大牲畜存栏数为主要限制要素。

表4 玛曲县NDVI与环境要素的通径分析

4 讨论

植被变化是气候和人类活动影响陆地生态系统的重要表征。玛曲县地处青藏高原东北缘,属于中国大地貌单元第一阶梯与第二阶梯的交汇区,气候条件和人类活动具有明显地域特征,是研究植被响应环境变化的理想区域。

研究表明,无论是整个玛曲县,还是具体到某一土地利用/覆被类型,NDVI上升的面积均大于65%,说明近年来玛曲县及各土地利用/覆被类型植被生长状况总体处于改善状态,地表生态趋于恢复。这一发现与国内在青藏高原及周边地区的多个研究结论基本一致[37-38]。究其原因,一方面,在研究时间序列内,得益于环境温度的持续上升,植被覆盖有所增加;另一方面,一些人类活动的积极影响,如退牧还草、防沙治沙、湿地修复等生态保护工程的实施,在一定程度上促进了植被的恢复。

气温和降水是影响植被覆盖的主要自然要素[39-40]。本研究中,气温对NDVI的影响强度明显高于降水,是驱动玛曲县植被动态变化的主导因子,这主要归因于玛曲属于高寒生态区,温度相对较低,长期热量供应不足造成土壤微生物活性和植被机体代谢水平偏低,从而导致植被生长发育受限。一定程度上,气温的持续上升缓解了热量对植被的限制,成为植被生长与扩张的主要驱动力。进一步研究表明,不同土地利用/覆被类型中,高寒草甸和高寒草原NDVI对气温的响应达到极显著水平(P<0.01),可能源于这两种地类属玛曲县的主要放牧区,羊群的适度活动间接的促进了气温的影响效果(表4);湿地NDVI对气温的响应不显著,可能原因是各土地利用/覆被类型中,湿地的环境温度最高(2000—2015,3.08℃),水热条件较好,植被对气温的依赖性降低。相较气温,研究区内各土地利用/覆被类型NDVI对降水的响应普遍不敏感,且该现象在山地疏林地、亚高山阔叶灌丛和亚高山硬叶灌丛中表现的尤为明显(表3)。这主要源于三方面因素。一是玛曲降水年均值长期处于较高水平,且地表径流充沛,土壤水分足够植被生长所需。二是可能与降水作用存在季节滞后和机制变化有关,冬春季降雪在夏季消融,形成下垫面产流和积水,以地表水和土壤水的形式作用于植被,在一定程度上削弱了降水对植被的直接效应[24]。三是山地疏林地、亚高山阔叶灌丛和亚高山硬叶灌丛的优势种多为根系发达的乔灌木,其根生物量在深层土壤中的比例较高, 有助于提升植被利用深层土壤水和地下水的能力,减少对降水的依赖性[41-43]。此外,当气温的影响被排除后,降水对NDVI产生的影响由不显著(P>0.05)的促进作用转变为不显著的抑制作用(P>0.05),客观反映了植被生长对降水的响应很大程度上来源于晴雨天气转变产生的温度变化。

通径分析表明,除气温外,放牧活动(大牲畜存栏数、羊存栏数)对植被的覆被变化同样产生了深刻影响。其中大牲畜存栏数对NDVI呈负面的限制作用,羊存栏数表现为正面的促进作用。两种放牧要素对植被NDVI影响的不同很大程度上归因于放牧强度和牲畜种类的差异。随着放牧强度增加,家畜对植被的采食和践踏超过其耐受范围,机体组分受损且难以恢复,进而影响分蘖和繁殖更新,生长发育严重受限[44]。此外,牲畜对植被的采食存在偏好性,过度放牧导致群落中适口性好、产量高的禾草和莎草迅速减少,具有较强耐牧性、产量低的毒草和杂草比例上升,群落结构发生改变。如不及时干预,群落将迅速向以毒草、杂草为主的方向演替,最终失去其生产与生态服务功能[45]。反之,适度放牧促使牧草产生超补偿生长,一定程度上增加了植被生物量[46]。同时,适度放牧产生的少量牲畜排泄物为土壤微生物提供可利用的营养物质,有利于微生物的繁衍生长[47],微生物数量上升加快了土壤中养分的周转速率,为植被正常生长提供物源保障。在玛曲县,大型牲畜以牦牛为主,小畜以藏绵羊为主,两者对植被的影响存在差异。相关研究证实,同一放牧强度下,对于给定土地利用/覆被类型(高寒草原和高寒草甸),单纯放牧绵羊区域的植被生物量明显高于单纯放牧牦牛区域[48]。产生这一现象的原因有多个方面,主要包括:一是采食特性,当草本植物株高较低时,牦牛采取舔食,造成部分富集于地表的种子在舔食过程中进入牦牛消化道;而绵羊很少采用舔食,对植物种子的消耗远小于牦牛;二是排粪策略,牦牛排粪量大且不易分解,绵羊粪便体积小,易分解,利于植被吸收和利用;三是践踏强度,源于体重的巨大差异,牦牛对下垫面植被的践踏更严重,导致土壤容重变大,孔隙度减小,透水透气功能降低,植物根系生长受限。不难发现,大牲畜存栏数和羊存栏数对NDVI呈截然不同的影响效果,是放牧强度与牲畜种群生物特性综合作用的结果。说明玛曲县以牦牛为主的大型牲畜种群数超过了环境的最大容纳量,存在一定的过牧超载现象,而绵羊的放牧强度处于合理区间,对植被生长有一定积极作用。

5 结论

本研究以2000—2015年MODIS/NDVI数据为基础,结合同期气象与社会经济数据,应用ARCGIS空间分析、一元线性趋势分析、通径分析等多种统计学方法,研究了年际尺度上玛曲县植被NDVI的时空变化规律,并对驱动这种变化的环境要素进行了探讨与分析,得出以下结论:

(1) 研究时段内,玛曲县NDVI总体呈波动上升趋势,增速为0.01015/10a。空间上,增长趋势显著的区域主要分布于玛曲县东南缘的齐哈玛和采日玛乡南部的高寒草甸以及曼日玛乡与黄河干流之间的大片湿地;下降幅度较明显的区域集中在玛曲县城和阿万仓等城镇周边,区域内高寒草甸、高寒草原及沙化草甸交错分布。整体来看,NDVI增长区域多处于人类干预不明显、水热条件较好的地区;而降低的地区具有生境单元均一化程度低、人类活动较频繁的特点。

(2)研究时段内,玛曲县气温上升趋势明显,其增加速率为0.55℃/10a,通过了0.05的显著水平检验,而降水增速仅为16.81 mm/10a,整体变化幅度有限,基本处于平衡状态(P>0.05)。

(3)研究时段内,气象要素中,气温与植被NDVI间存在显著的正相关性(P<0.05), 是玛曲县植被生长的主控因子;降水与植被NDVI间相关性较低,对植被生长的影响有限。

(4)研究时段内,人类活动要素中,与放牧强度密切相关的大牲畜存栏数和羊存栏数是植被生长的关键因子,其中大牲畜存栏数呈显著的限制作用(P<0.05),羊存栏数具有较强的协同作用(P<0.05)。

综合可见,各种环境要素中,气温、大牲畜存栏数和羊存栏数是NDVI动态变化的主控因子,其中气温和羊存栏数作用为正向,利于植被生长;大牲畜存栏数影响为负向,限制植被生长。因此,在现有气候条件下,放牧模式应以控制总量、多羊少牛为主。此外,通径分析进一步表明,玛曲县植被生长与分布格局还受到其他环境要素的影响,根据近年来玛曲NDVI逐步向好的变化趋势,这种影响可能来自人类采取的某些积极措施,如退牧还草、湿地修复、天然林保护等生态工程,对这些工程的定量化分析应是今后玛曲县植被变化研究的重点。此外,需要说明的是,玛曲县地域广阔,但其境内及周边的气象站点却相对较少,且在地理位置上分布不均。因此,应用基于这些气象台站的空间插值数据来诠释整个区域内植被NDVI变化及其对气候因子的响应,存在一定的局限性。鉴于此,应在今后的研究中,一是加大区域内基础气象台站的密度,以改善空间插值数据的准确度。二是寻求适合该区域的插值分析方法,以更加精确的刻画气候因子对植被覆被变化的影响。