天骨独胜幽淡为宗

田艺珉

董其昌在《容台集》中详述了其学书、学画历程。其自17岁时学书,22岁学画,在叹服“今人去古远矣”之外,提出“得入古人之室”,并进一步指出“唐书不如晋魏”:学画初以黄公望为师,“复去而为宋人画”,随后又指出其所藏“大小李将军”、“董巨”、李成、范宽、米芾等唐宋巨作方为其“神交师友”,并“携以自随,则米家书画船不足羡矣”。他又进一步指出“画家右丞如书家右军”,斥金求购或观摩晋唐巨制,心追手摹,直造晋唐之室。25岁即见《官奴帖》,后又购得《行穰帖》,其临右军帖“数十本,皆为好事者取去,亦复有赝本”,字里行间中得意满满。

于画道,董其昌心想入唐。1595年在冯梦桢处见到王维《江山雪霁卷》,他兴奋地称:“余未尝得睹其迹,但以想心取之,果得与真肖合,岂前身曾入右丞之室,而亲览其磐之致。”两年后为至友陈继儒所作《婉峦草堂图》即深受其影响,徐邦达先生对此卷有详尽的考析,王连起先生也指出“董其昌此跋,用意在为他的南北宗论中南宗祖师找画作”。

董氏虽失之鉴别,但转求宋画却是比较成功的。他在长安時寄书仲醇,称“南方宋画不堪赏鉴,兄等为访之,作一铭心记,如宋人者,俟弟书成与合一本,即不能收藏聊以适意,不令海岳独行画史也”。董氏大幸,在《容台集》中详记其1593年入京在吴用卿处得其“吾家北苑”半幅,1597年再得《潇湘图》卷、1632年入藏《夏景山口待渡图》卷、1633年得《秋江行旅图》,40年间终成赏鉴之家。而其之所以有经久不衰的书画才能、延绵不断的艺术生命,关键之处正在于赏鉴家的身份。

如此,董氏又是如何看待自己的艺术成就?其在57岁时就自许称“吾书无一点右军俗气,吾画无一点李成、关仝俗气。然世终莫之许也,政恐余所自评犹类怜儿,不觉丑耳”。此乃狂生,但言之有据。

着力“打造天骨”

在明末的社会背景之下,董其昌可谓处世不惊。其几度辞官或不任,正因其可悠游笔墨,寄乐其中,为其绝好的养生之道,自云“画之道所谓宇宙在乎手者,眼前无非生机,故其人往往多寿”,称黄子久、沈石田、文徵仲均因此高寿,而“仇英短命,赵吴兴止六十余”,正是因为他们“非以画为寄,以画为乐者也”。

但董氏终究不是魏晋高士,也非簪缨士族之后,外加其所处的时代背景与社会环境,使其着力于“打造天骨”,目标高度。虽不至于将笔墨悬之于世,“以易斗米”,却以此享受优质的生活。董氏书画在明时即被推为第一,《大观录》称董氏在作品上题跋会因此而“声价增重耳”。其友陈继儒更以此牟利,给董氏代笔沈子居的尺牍云:“送去白纸一幅,润笔银三星,烦画山水大堂,明日即要,不必落款,要董思老出名也。”(清梁章钜撰《退菴诗存》卷二十二,清道光刻本,十六页,上海复旦大学图书馆藏本。)

最有意思的是,董氏自己亦赞其友顾正谊,“海内士大夫踵门求画,不忍言币交,或退而作诗以酬赠”。可见董氏以书画入世之深,因而,其必标榜自己“天骨俊逸”,大笑俗子,“近来俗子点笔,便自称米家山,深可笑也”,称自己“三十年前参米书在无一实笔,自谓得诀。……米云‘以势为主,余病其欠淡,淡乃天骨带来,非学可及”。先别指责其妄语,其自有庇所,云“元晖睥睨千古,不让右丞”。再读前文,其诊断米氏之“病”在“淡”,因欠“天骨”,云:“淡之玄味必繇天骨,非钻仰之力,澄练之功所可强入。”此老有方,将“淡”转化为笔墨技法,云“字之巧处在用笔,尤在用墨”、“画岂有无笔墨者”,以笔墨之道补“天骨”。

以天真幽淡为宗

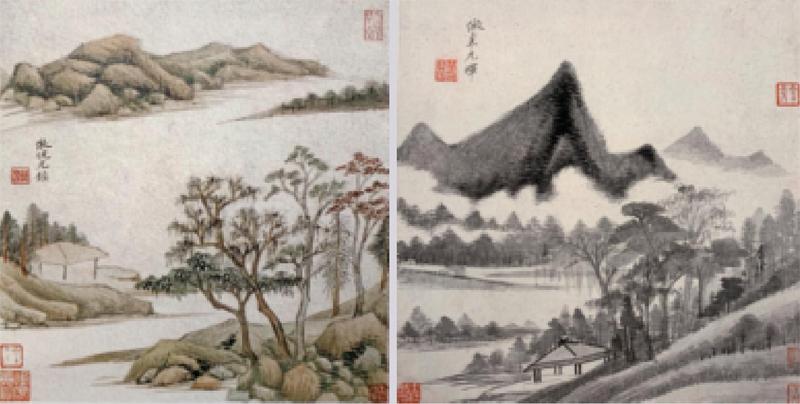

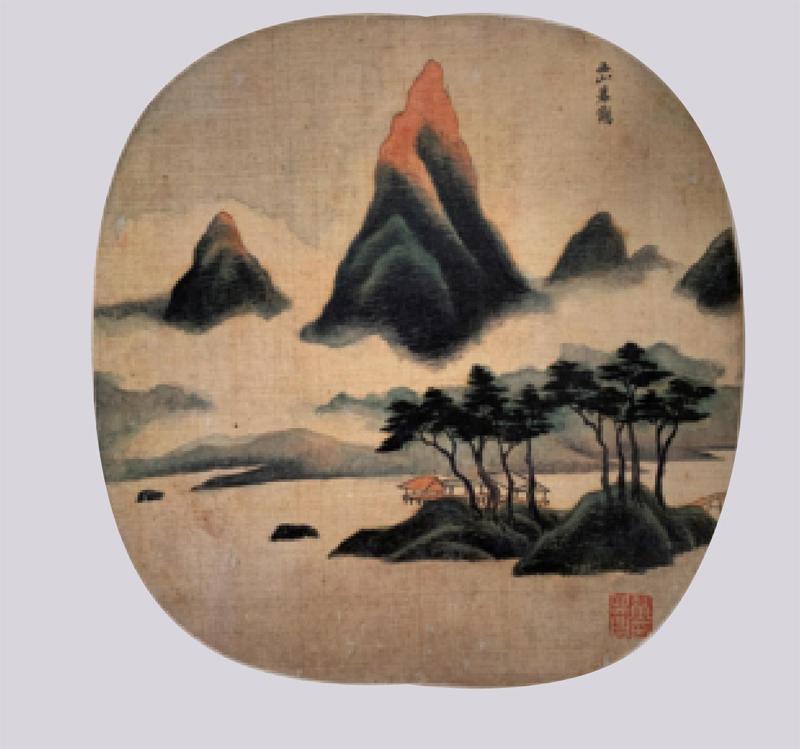

观董存世之作,其以书笔入画,以“淡墨”为宗。从其1596年所作《燕吴八景图》中“西山暮霭”(仿米笔)一开到1621年所作《仿古山水》册中“仿米元晖”一开,即可见其以“淡墨”成就笔端“浑厚”的艺术进程。再将此册中“仿米元晖”“仿倪云镇”两开并置,可感受墨韵色章此时在董氏笔中的酝藉之格愈趋平淡。如再将其“仿杨升”与《燕吴八景图》中仿张僧繇的“西山雪霁”相较,25年之后,其“天真幽淡”愈老愈显。

相对于淡墨的浓墨,易成墨猪之诮,董氏指出墨猪之病在于用笔,曾详细论述其中蹊径,云:“余在梁溪见徐季海书《道德经》,评者谓子瞻似之,非也。子瞻多偃笔,季海藏锋正出,欲透纸背,安得同论。”又论“东坡书时有态,特用偃笔,不能捉笔,故有墨肥之诮”,指责道:“自元人后无能知赵吴兴受病处者,自余始发其膏肓,在守法不变耳”,又一次暗伤赵孟烦頫,再次回应倪瓒因“一变古法”而入逸品的论点。

即便守法,亦须有格,不可“信笔”为之,指出“信笔二字最当玩味,吾所云须悬腕、须正锋者皆为破信笔之病也”。而转至画道,则为“墨戏”,“米元章自谓墨戏,足正千古画史谬习”,但高克恭“非能尽米家父子之变也”,“高彦敬尚书画在逸品之列,虽学米氏父子,乃逮宗吾家北苑,而降格为墨戏者”。再次指出笔墨一道,有“天骨”之别。而倪瓒在董氏眼中是绝对的逸品之格,因“云林山水早岁学北苑,后乃自称一家”,论述道:“若不从北苑筑基不容易到,纵横习气即黄子久未能断,幽淡两言则赵吴兴犹逊迂翁,其胸次自别也。”借苏轼进一步深化“幽淡两言”之意,“笔势峥嵘,辞采绚烂,渐老渐熟,乃造平淡,实非平淡绚烂之极犹未得十分,谓若可学而能耳。画史云若其气韵必在生知,可为笃论矣”!直呼“天真烂漫是吾师”,为书画之丹髓也!可见其纯粹的艺术理想,而其“以蹊径之怪奇论,则画不如山水:以笔墨之精妙论,则山水决不如画”的论述,则可窥其已将笔墨形式高度抽象化,比西方抽象表现艺术足足早了300年。董氏变着法的论述、冠以天真率意的笔性不仅令步武者难以逾越其藩篱,更令赏鉴者困难重重,董氏直言“以待后世子”。

以待后世观“真董”

正如董其昌自己所言,其存世作品的真伪情况相当复杂,对其进行鉴别与厘辨极为重要,不仅有助于认识董氏书画艺术真貌,又因为其承前启后的艺术地位,更是确保书画史正确的关捩。这是一项巨大的工程,需要投入大量的精力。

董其昌自己也提示我们:“潘子辈学余画,视余更工,然皴法三昧不可语也。画有六法,若其气韵必在生知,转工转远。”明指:“惟应酬作答皆率易苟完,此最是病。”并告诫自己“今后遇笔研便当起矜庄想,古人无一笔不怕千载后人指摘,故能成名”。指出我们应以其“笔墨”为鉴定的重心,并期待我们揭橥其赝,亦正其名,因为董氏也有难言之隐,“吴子赝笔借余名姓行于四方,余所至士大夫辙以所收视余,余心知其伪而不辨此,以待后世子云”。因而将不惜篇幅,请大家一起细读董氏《评子敬兰亭帖》,求正法眼者得“真董”,“此卷用笔萧散,而字形与笔法一正一偏,所谓右军书如凤翥鸾翔,迹似奇而反正,迩来学《黄庭经》《圣教序》者不得其解,遂成一种俗书,彼倚藉古人,自谓合辙杂毒入心,如油入面,带累前代诸公不少,余故为拈出,使知书家自有正法眼藏也”。

(注:本文中未注出处引文均来自董其昌《容台集》(十七卷)本中,版本为明崇祯三年董庭刻本。)