强力定眩片缓解颈源性高血压疼痛的临床疗效

李 婧, 孙奡燕, 许 飞, 孙奡燕

(沈阳医学院附属中心医院辽宁沈阳110024)

颈源性高血压是高血压病的特殊类型,社会的发展与生活水平的提高使该病发生率升高,该病患者存在颈椎骨之间力学关系的失衡、椎动脉的异常 (血管狭窄、受压迫等导致血流动力学异常),且对常规降压药物治疗敏感性较差。很多患者以高血压病的治疗方案进行治疗,效果差延误了治疗,大大降低患者的预后。随着人口老年化的加重,该类疾病越来越受到重视,因此临床中心内科医生要注意该病的存在,做出准确的诊断[1]。该类疾病的治疗方案往往以针灸、推拿治疗为主[2],且采用电针刺激颈肌起止点刺激治疗效果较针刺颈部夹脊穴治疗效果 (降压、血压控制效果)更明显[3]。强力定眩片具有息肝风平肝阳、活血化瘀、滋补肝肾、祛风止痛的功效,抑制血栓形成,改善患者血液流变性[4],能很好改善血液循环与血管功能,进而缓解头痛、眩晕、耳鸣等症状。课题组根据强力定眩片的药物作用机制及其作用特点在治疗颈源性高血压过程中予以应用取得了较好的临床疗效。

1 资料与方法

1.1 一般资料 收集2012年1月至2016年9月在沈阳医学院附属中心医院收治的颈源性高血压患者80例 (最后能供临床研究的64例,其中对照组30例,观察组34例),对照组男 15例,女15例,年龄54~74岁,平均年龄(63.85±13.56) 岁, 病程2~7年, 平均病程 (3.4±0.90)年;观察组男18例,女16例,年龄55~74岁,平均年龄(63.33±12.35) 岁, 病程2~7年, 平均病程 (3.3±0.8)年,完成临床研究的两组患者基线资料比较差异均无统计学意义 (P>0.05),具有可比性,见表 1。

表1 两组患者一般资料比较

1.2 诊断标准 西医诊断标准依据 《颈椎病诊治与康复指南 (2010版)》[5]。体格检查为旋颈与颈部运动实验均提示 (+);病史采集为出现过一过性颈性眩晕,甚至突发摔倒;颈部影像学资料为颈部 (CT、正侧位X片)提示节段性不稳定与钩椎关节增生[5]。中医诊断[6]依据 《中医病证诊断疗效标准》中颈椎病诊断标准。且血压诊断标准符合以下标准,收缩压≥140 mmHg和 (或)舒张压≥90 mm-Hg[7](1 mmHg=0.1 333 kPa)。 诊断均由经验丰富的骨科医生与心内科医生共同进行。

1.3 纳入标准 ①临床医师采集病史并将体格检查与影像学检查相结合诊断明确;②颈部无外伤史及先天性畸形;③依从性好;④对治疗药物无过敏。

1.4 排除标准 ①其他疾病 (激素水平异常、肾脏异常等)引起的高血压;②颈部病变 (肿瘤、颈椎骨折、椎间盘脱出、椎体结核等)引起;③3级高血压患者;④颈部存在严重皮肤破溃的患者;⑤依从性较差。

1.5 治疗方案 对照组推拿按摩治疗方案依据 《中国推拿治疗学》的方法进行操作[8],在以下7个穴位 (风池、哑门、天宗、风府、天柱、肩井、手三里)操作,用揉捏法使颈部肌肉放松,然后嘱患者端坐在板凳上,医师双手放在患者耳后与下颌角进而使头略向前伸,然后再向后牵拉头部,动作缓慢,另一只手按压棘突凹起处,连续进行3 min,将头部进行左右旋转,如果患者疼痛加大,应停止操作, 连续进行 20 min, 1次/d操作[8]。

电针刺激治疗方案为电针刺激中、后斜角肌起点 (颈3~颈7横突后结节),电针刺激头长肌、头前直肌、头侧直肌起点 (颈前肌群,从枕骨开始,直到颈3~颈6横突),电针刺激头上斜肌、头下斜肌、头后大小直肌起止点 (起于枕骨,止于颈椎1~颈2棘突),电针刺激斜方肌起止点(起于枕外隆凸、上颈线、颈韧带、C7~T12棘突,止于锁骨外侧1/3及肩峰突,肩胛棘上唇及尖端)[3]。

口服降压药为口服苯磺酸氨氯地平片 (5 mg/次,1次/d,每日晨起服用)。观察组在此基础上给予强力定眩片口服 (6片/次,3次/d,陕西漢王药业有限公司,国药准字Z61020139)。进行为期3个月干预治疗。临床研究本着知情同意的原则进行,并且通过医学伦理委员会审核。

1.6 观察指标与测量方法 左侧椎动脉 (LVA)及右侧椎动脉 (RVA)。

1.6.1 动脉血流动力学指标 应用超声 (德国西门子DWL-BOX型)检测动脉 (LVA及RVA)的血流动力学指标。双侧椎动脉探测深度为55~70 mm,检查者站立于患者的右侧,将探头置于动脉相应位置处找到相应的动脉,检测并记录动脉的相应指标 (血流速度、方向、频谱形态),后根据下面公式计算出阻力指数 (RI)与搏动指数(PI)。血管异常判定标准为血流速度超出同年龄组均值 ±1.96标准差;双侧同名血管血流速度不对称,计算出收缩期最高血流速度 (PSV)、舒张末期最低血流速度 (PED),根据公式 RI= (PSV-PED) /PSV; PI=2× (PSV-PED) /(PSV+PED)。

1.6.2 血液流变学检测 血浆血液流变学检测采用血流变检测仪进行。

1.6.3 视觉疼痛评分 国内临床中使用的中华医学会疼痛学分会监制的视觉疼痛评分 (VAS),该卡片中心标度尺可以在长10 cm的滑线上自由滑动,其中0 cm表示无痛,10 cm表示最剧烈疼痛。检查时患者面对无刻度的一面,将标度尺放在最能代表疼痛程度的部位,医护人员记录有刻度一面显示的疼痛程度[9]。

1.6.4 临床疗效判定标准 ①显效为治疗前后的舒张压值和 (或)收缩压值降低,脉压差值降低幅度≥15 mmHg。②好转为治疗前后的舒张压值和 (或)收缩压值降低,脉压差值降低幅度≥10 mmHg。③无效为治疗前后血压无改善[3]。测量选择当天早、中、晚3个时间段进行,且测量结果均要求达标;治疗后好转,但是停止治疗后血压立即升高视为无效;显效+好转=总有效率[3]。

1.7 统计学处理 采用SPSS17.0软件对数据进行统计学分析,计量资料采用 (±s)表示,予以t检验,计数资料采用率表示,予以卡方检验,P<0.05,差异有统计学意义。

2 结果

2.1 临床研究情况分析 80例患者,对照组、观察组均为40例,其中对照组治疗期间5例自行放弃治疗,5例出现皮肤过敏中途放弃治疗,最后有30人符合临床分析要求;观察组有6例出现皮肤过敏中途放弃治疗,最后有34人符合临床分析要求。

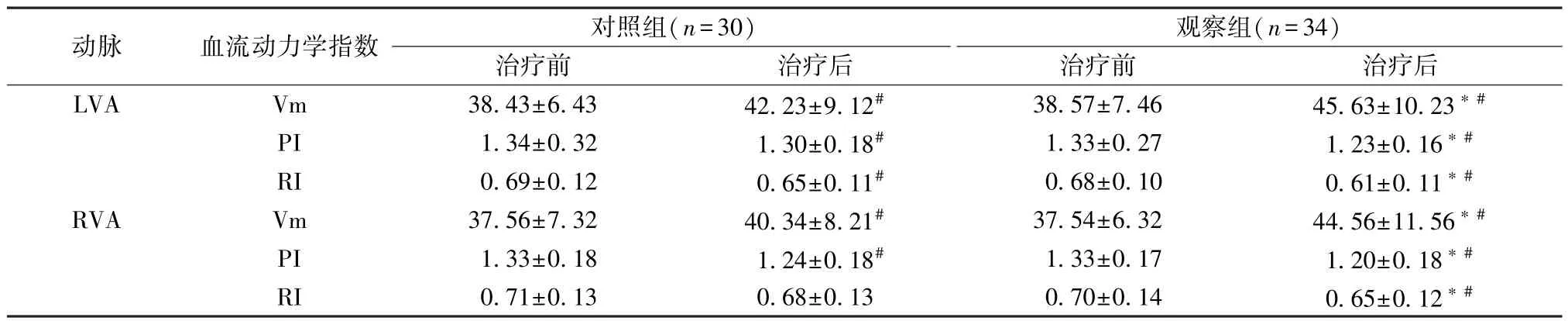

2.2 动脉血流动力学比较 治疗前两组患者椎动脉(LVA、RVA)血流动力学 (Vm、RI、PI)比较差异无统计学意义 (P>0.05);治疗后两组患者双侧锥动脉(LVA、RVA)的Vm高于治疗前,差异有统计学意义 (P<0.05);且观察组患者动脉 (LVA、RVA)的Vm高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);治疗后两组患者双侧椎动脉(LVA、RVA)的RI、PI低于治疗前,差异有统计学意义(P<0.05); 且观察组患者动脉(LVA、 RVA) 的 RI、 PI低于对照组,差异有统计学意义 (P<0.05),见图1、表2。

图1 两组患者治疗前后动脉血流动力学变化比较

表2 两组患者治疗前后动脉血流动力学变化比较

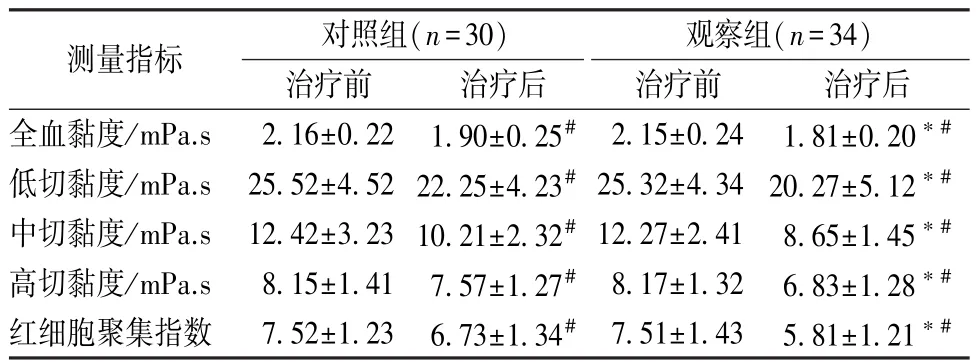

2.3 治疗前后血液流变学比较 治疗前两组患者的血液流变学指标比较差异无统计学意义 (P>0.05);治疗后两组患者的血液流变学指标均低于治疗前 (P<0.05),且观察组低于对照组 (P<0.05),见表3。

表3 两组患者治疗前后血液流变学比较

2.4 治疗前后血压变化 治疗前两组患者的血压比较差异无统计学意义 (P>0.05),治疗后两组患者的血压指标均低于治疗前 (P<0.05),且观察组低于对照组 (P<0.05),见表4。

表4 两组患者治疗前后血压变化比较 (1 mmHg=0.1 333 kPa)

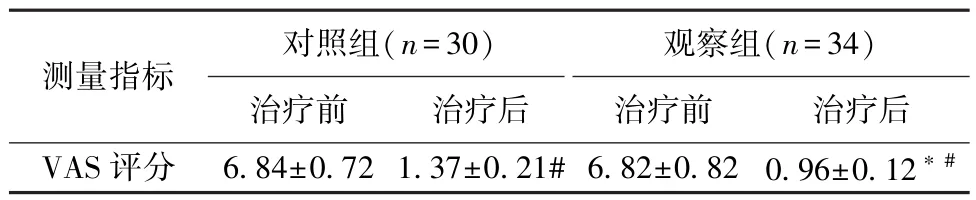

2.5 治疗前后疼痛情况变化 治疗前两组患者的血压比较差异无统计学意义 (P>0.05);治疗后两组患者的疼痛程度均低于治疗前 (P<0.05),且观察组低于对照组 (P<0.05), 见表 5。

表5 两组患者治疗前后VAS评分比较

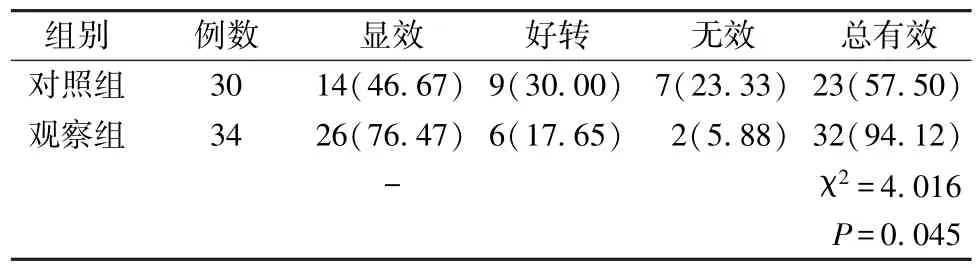

2.6 治疗后临床疗效比较 治疗后观察组有效率高于对照组 (P<0.05), 见表 6。

3 讨论

高血压指的是正常平静状态下血压高于正常值范围内,根据发病原因的不同,分为原发性与继发性高血压。随着近年临床医师和科研人员的努力及诊断技术水平的提高,继发性高血压所占比例有所提升,人们的生活习惯及工作压力增加等因素,颈椎病的发生逐渐年轻化,高血压发病年轻化,发病时间提前。颈椎病合并高血压使颈源性高血压走进临床医师的视野及研究中,颈源性高血压是由颈椎病引起的高血压,归属于继发性高血压的范畴内,该病由于颈椎病变而导致椎基底动脉血供异常,进而导致颈部交感神经兴奋而促进血压升高。常规降压药有CCB ARB BB ACEI及利尿剂等,目前提倡小剂量联合用药以提高疗效并减少不良反应的发生,但针对继发性高血压,找到继发性原因,纠正或者治疗继发性因素,生活方式的干预。颈源性高血压根源在颈椎病变,常规降压药物单独应用效果不佳,血压不易控制,但现阶段对于颈椎病诱导高血压的具体原因仍不清楚,给治疗带来了很大的困难[3]。

表6 两组患者临床疗效比较 [例 (%)]

有研究证实该病可能与颈椎肌力失衡,促进颈椎小关节移位导致颈椎血管及其神经根压迫,进而导致血压升高等一系列并发症[3]。同时颈椎病时颈椎骨质增生、椎间盘突出、肌肉痉挛等刺激产生一系列无菌性炎症,均导致椎动脉舒缩功能紊乱而导致颅内血供异常、血管舒缩功能紊乱而造成中枢性血压异常,尽管脑内舒张血管中枢支配血管的口径比缩血管中枢大,但是对刺激反应方面则缩血管中枢更加敏感,因此以收缩血管为主,血压升高。颈部交感神经附着点位于C1-3或C2-4横突前方,因此当这些部位的椎体发生错位时易发生交感神经兴奋而导致血管痉挛,进一步诱发血压升高,若刺激持续存在,而导致全身小动脉痉挛,而诱发血压持续性升高[10]。

治疗该类疾病采用推拿按摩结合针灸疗法取得了较好的临床疗效,通过这些治疗能很好的缓解对于动脉及其神经根的压迫与刺激,进而接触动脉痉挛,改善血供,使大脑血压调节中枢正常,降低血压[11]。本次临床研究采取的是电针刺激颈部及其肩部肌肉的起止点来实现治疗,这些肌肉的起止点均位于颈椎的交感神经附着点处,此外电针产生的热量可以加快血液及其淋巴循环,进而减缓炎性反应的刺激,缓解血管痉挛。此外刺激肌肉还可以使颈部肌力重新达到平衡状态,使错位的小关节重新达到平衡状态,比单纯电刺激颈部夹脊穴降压缓解疼痛效果好[3]。

强力定眩片是一种现代中药制剂,主要有川芎、野菊花、杜仲、杜仲叶、天麻等。其中川芎具备降压、预防缺血性脑血管病的功效;天麻能使脑血管阻力下降,改善脑血管流量,能增加心肌供氧量,起具有保护心肌的作用;杜仲叶可预防老年记忆功能减退症状,改善新陈代谢,提高免疫功能;野菊花具备延缓细胞衰老、抗炎镇痛功效[12]。强力定眩片能很好的改善循环抑制血栓形成反应,能很好的改善血液循环,改善脑血管痉挛状态,进而改善椎动脉型颈椎病患者的临床症状,提高治疗效果[13]。本研究进一步证实强力定眩片在改善血液循环与改善脑动脉痉挛方面的功效。本次选取的降压药是改善血管痉挛的钙离子阻断剂苯磺酸羟苯磺酸钙。

本研究通过将电针 (局部刺激缓解血管痉挛)、口服降压药 (缓解全身小动脉痉挛)、推拿按摩结合治疗 (缓解颈部肌肉痉挛)及口服强力定眩片 (抑制血栓形成与改善循环与降低炎性反应)结合起来能很好的改善颈椎病型高血压的临床症状 (疼痛降低、血压下降),这3种治疗方法联合效果更佳,之后对2组患者进行为期半年的随访观察,观察组患者的复发率较对照组显著降低,观察组患者仅口服小剂量降压药就可控制血压,改善患者头痛症状,减少患者经济负担,疗效明显,随访结果有待进一步研究。但本次临床研究由于前期设计的不完整性对炎性因子浓度的改善未进行探索,今后将进一步研究。