城市贫困群体画像与媒体话语建构:基于大数据的分析

文/苏文帅 栾一飞

与农村贫困相比,城市贫困受到的社会关注度较低。但是,作为城市贫困人口的主体,困难职工往往收入水平低、营养条件差,住房条件简陋,难以应对教育和医疗支出。部分企业因不能适应市场经济的发展而破产、停产、半停产,或是受经济结构调整,压减产能的影响,生产经营陷入困境,导致职工下岗、转岗,收入下降。这部分职工因企业没有与其解除劳动关系,不能享受城市低保或低收入群体的有关救助保障政策,成为游离在政策之外的“夹心层”。即使一部分人能够享受到低保金,但低保金根本无法弥补日常开支。而且相对于农村贫困,困难职工没有土地保障的底线,这种贫困是绝对的赤贫,若没有进一步的政策保障,他们可能成为最贫困的弱势群体,且容易引发社会矛盾。在地方党政的工作日程中,也没有如农村精准扶贫一样,提出“人销号”“村出列”“县摘帽”这样的全面脱贫目标,困难职工解困脱困工作缺乏制度性安排和常态化帮扶。

笔者依托全国总工会自2006年启动建立的全国困难职工帮扶工作管理系统平台,该平台以家庭为单位,记录了区域、人口数、致贫原因、脱困原因、医保状况、家庭状况等100多项指标,运用互联网大数据抓取技术,采集大量媒体数据,比较分析城镇贫困群体画像与媒体话语镜像的特征,为提高城市贫困群体的脱贫攻坚传播效果提供精准的大数据分析。

一、城市贫困群体的特征画像

目前,城市贫困群体的类别可以划分为低保户、低保边缘户以及意外致困户三大类。根据全国困难职工档案大数据平台监测结果,工会建档的困难职工及家庭成员稳定在1400万左右,每年新增贫困人口和脱贫人口保持平衡,都在35万户家庭,100万人左右。截至2018年年底,困难职工家庭93.27万户,涉及人口233.175万。考虑到城市贫困群体的再生性贫困特点较为突出,研究者重点从财富水平、生活水平、就业、教育、医疗、养老6个维度刻画城市贫困群体的主要特征。

财富水平包含家庭年度总收入和人均月收入,包括工资收入和奖金等。就业包括失业、下岗、待业、职业中断等情况。生活水平主要用住房面积进行表示。健康指标主要了解困难职工及家庭成员的患病种类、治疗情况、医疗支出比例等。教育包含本人教育和子女教育2个一级指标,本人教育主要看受教育程度和个人职业培训情况,子女教育指子女教育支出。养老包含本人养老和家人养老2个一级指标,本人养老主要了解个人是否购买保险,家人养老指家庭供养负担。

本研究采用Matlab R2017a软件进行分析,发现,最近5年来,城市困难职工家庭的类型发生了显著的变化,2013-2014年典型的困难职工类型为“低保边缘户”,2015-2017年的典型类型为“意外致困户”,2018年,城市困难职工家庭的典型标签又转回了“低保边缘户”。值得关注的是,2013-2017年城市困难职工家庭在脱困后又返困的主要原因为“收入较低”,而在2018年的返困主要原因已经改变为“本人大病”。

总体来看,全国城市困难职工家庭群体画像呈现出以下特征:困难职工往往处在低保的边缘,收入很低,但是没有达到可以纳入低保的标准,家庭虽然不是零就业,但是年度总收入和人均月收入较低,已婚,至少1个子女处在接受教育阶段,供养至少2个老人,拥有自建房,平均家庭住房面积在20-50平方米,缺乏自救能力,主要致困的原因是本人大病、子女上学、收入低以及本人下岗失业。

二、城市贫困群体的话语建构

话语是理解客观真实的重要切入点。透过对话语的研究,对某个社会现象和社会问题的认知和话语,往往影响实际政策的取向。法国著名思想家米歇尔·福柯认为,为了把握某一话语的言说规则与生成机制,研究者应当广泛关注话语的使用者、使用话语的制度场所、知识的形成转化与消失的条件等方面内容。对于贫困问题而言,概念的内涵非常广泛,影响因素极为多元,一直以来都是社会各界研究和争论的热点。

“贫困”的话语,既包括了“贫”,更包括了“困”。“贫”是指收入不足以满足基本需要,“困”是个体和家庭由于基本能力不足,陷入难以靠自身力量摆脱自然、环境和社会等困境。

从话语建构的大数据分析来看,在2005-2010年期间,“收入低”是媒体关注城市贫困群体的关键词,或者说主要关注点在于“贫”。2011年之后,媒体关注城市贫困群体的关键词则是“缺乏就业技能”和“疾病致贫”,意味着城市贫困群体的话语建构重点从“贫”转向了“困”,更重视城市贫困群体创造收入能力和机会的贫困,而不是作为物质资源匮乏或遭受剥夺的状态。

图1 城市贫困问题的媒体报道关键词分布

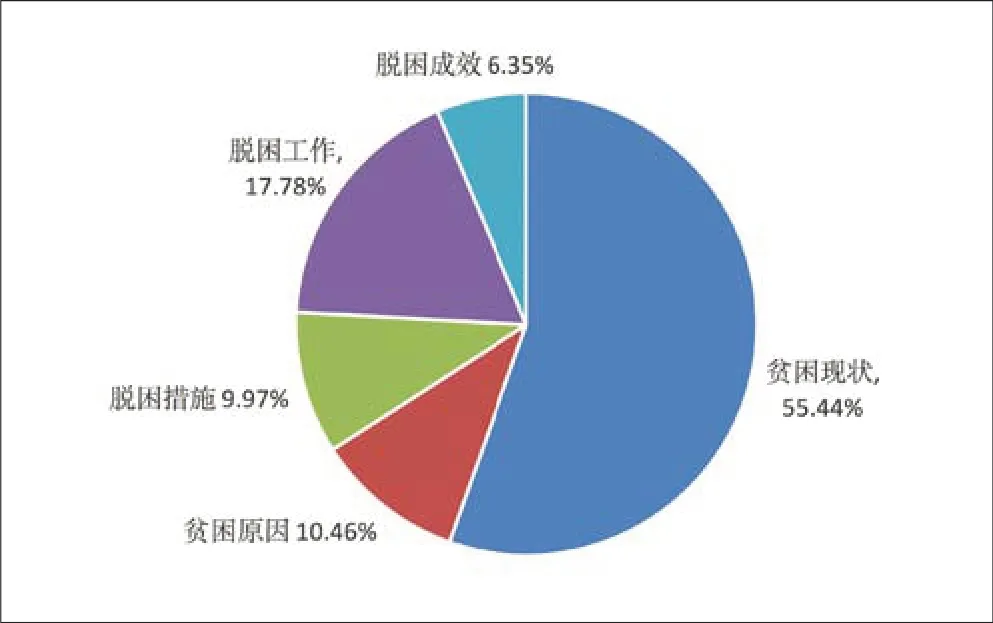

基于吸引受众注意力的诉求,媒体重视“冲突”“转折”“情感”等讲故事元素的运用。对于城市贫困问题的报道往往着力于对“贫困状况”的细节刻画,凸显城市贫困群体“贫”的状况的特写,对于“困”的原因以及“脱困”的分析着墨相对较少。从内容分析的数据来看,2013-2018年,关于城市贫困群体的媒体报道,刻画城市贫困群体现状的词语数量占55.44%,远远超过“贫困原因”“脱困措施”“脱困工作”“脱困成效”等方面的报道词语数量。

图2 城市贫困群体的媒体报道词语分布

作为三大攻坚战之一,近年来,各级党委和政府在“脱贫攻坚”工作方面投入了巨大人力、财力和物力。城市贫困群体脱贫工作的报道聚焦于“补助补贴”“棚户区改造”“医疗保险”等方面,更重视物质方面的脱“贫”报道,对于增强贫困人群摆脱贫困代际传递的能力,激发群众内生动力活力的脱“困”报道相对较少。实际上,城市贫困群体往往集经济贫困、知识贫困、素质贫困于一身。总体来看,贫困职工群体呈现出以下特征:一是有集中连片趋势。老工业基地、三线地区、资源枯竭型城市、独立工矿区、传统厂办大集体等领域贫困职工较多,且居住较为集中;二是有一定数量的贫困职工社会保险欠缴;三是相对于整个低保群体,贫困职工中有劳动能力的比例较高。

图3 城市贫困群体”脱贫攻坚“举措媒体报道分布

三、城市贫困群体解困脱困的舆论引导策略

长期以来,城市贫困群体帮扶始终是党和政府的重点工作之一。2018年10月29日,习近平总书记在中南海同中华全国总工会新一届领导班子成员集体谈话时,指出“做好城市困难职工解困脱困工作,及时做好因各种原因返贫致困职工的帮扶救助,为广大职工提供具有工会特点的普惠性、常态性、精准性服务”。如何充分发挥新闻媒体引导舆论的作用,为城市贫困群体解困脱困创造良好的舆论环境具有重要的战略价值。

1.科学设置传播议程,重收入之“贫”更重机会之“困”。传统的贫困理论视角认为,贫困是福祉被剥夺,即个人或家庭没有足够的收入满足其基本需要,个人或家庭缺乏起码的资源以维持最低生活需求,甚至难以生存,城市反贫困政策的主要工具是收入支持政策。随着低保等兜底性政策的实施,城市贫困群体面临的主要难题是如何提供更多的发展机会,如何实现向城市贫困群体归功就业、教育、健康、社会保障、安全饮用水、卫生设施等有利于提升发展能力的支撑体系,新闻传播舆论引导的议程设置,既要聚焦于低收入导致的绝对意义上的贫困,更要聚焦于机会获取所导致的相对意义上的贫困,为城市贫困群体解困脱困提供可持续机制

2.讲好解困脱困故事、防止过度悲情煽情传播。新闻传播的客观规律需要通过“讲故事”的方式吸引受众关注城市贫困群体,把城市贫困群体故事讲好才能打动人,才能拥有更多受众、实现更好传播,提高转化率。城市贫困群体能否吸引受众的关注往往取决于讲故事的方式,取决于选择什么样载体、采取什么样途径。但是,“讲故事”的重点不在于渲染悲情,一味追求催人泪下,而是要讲好“解困脱困”的故事,给城市贫困群体看到希望,看到未来,免于陷入绝望的情绪,将解困脱困的道路、理论、制度、措施融于故事之中,将真实感人的故事与解困脱困的希望有机结合起来。

3.物质帮扶与价值引导并重,构建可持续解困脱困舆论氛围。诺贝尔经济学奖获得者阿马蒂亚·森提出“以能力看待贫困”的观点,使对贫困问题的认识实现了飞跃。目前,城市贫困群体的新闻舆论传播议题往往以“补助补贴”“棚户区改造”“医疗保险”等物质性帮扶为主,对于城市贫困群体的价值引导、就业能力提升等软力量的重视程度相对较为欠缺。城市贫困群体的话语构建应实现物质帮扶与价值引导并重,积极引导、鼓励城市贫困群体提升自身的软实力,构建可持续的解困脱困舆论氛围。

4.避免过于强调社会因素,发挥个人解困脱困的能动性。城市贫困群体的新闻报道往往强调体制转轨、产业结构调整、市场失灵等社会性因素和结构性力量,对于个体因素关注较少,一定程度上使得城市贫困群体将致贫因素归因于社会,助长了“等靠要”的思想,甚至出现了“巨婴”式的贫困者。习近平总书记指出:“扶贫要扶志,要从思想上淡化贫困意识。”富兰克林也曾说:“贫穷本身不可怕,可怕的是自己以为命中注定贫穷或一定老死于贫穷的思想。”城市贫困群体的新闻报道既要重视社会因素,但是也要避免过于强调社会因素,应重视激发个人解困脱困的主观能动性,变“你来解困”为“我要脱困”,变“要我发展”为“我要发展”。