美丽中国理论研究综述:内涵解析、思想渊源与评价理论

吴文盛

[摘 要] 自党的十八大首次提出美丽中国概念以来,学术界掀起了美丽中国的研究热潮。学者们主要从美丽中国的含义及思想渊源、美丽国家、美丽城市与美丽乡村评价5个领域展开研究,但对美丽中国的内涵、外延的认识上不一致,导致美丽中国的评价指标体系不统一。未来的研究应进一步理清美丽中国的内涵和外延,为美丽中国评价提供一致的思想认识;构建美丽中国的评价理论和美丽中国指数;提出美丽中国的建设路径。

[关键词] 美丽中国;内涵解析;思想渊源;评价理论;研究综述

[中图分类号] F124;C94 [文献标识码] A [文章编号]1673-0461(2019)12-0001-06

党的十八大首次提出美丽中国的概念,十八届五中全会又将美丽中国纳入“十三五”规划中,而在党的十九大报告中习近平指出:“把我国建设成为富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。”[1]自党的十八大以来,全国掀起了美丽中国的研究热潮,归纳起来,主要从美丽中国的含义、美丽中国的思想渊源、美丽国家、美丽城市与美丽乡村评价5个领域展开研究。

一、美丽中国释义

党的十八大以来,学者们对美丽中国概念的内涵和外延做了多角度的探讨。

首先是从生态文明的角度来解读。许瑛(2013)认为,“美丽”一词是非常大众化、通俗化的,代表人们的美好愿望。从党的十八大报告可以看出:美丽中国的基本内涵是努力建设生态文明基础上的有中国特色社会主义的中国,即人与自然和谐的美好的中国,也是人与人关系达到和谐完美状态的中国[2]。朱文(2018)提出讲好美丽中国故事的科学内涵有“四个之美”:生态自然之美、绿色发展之美、制度创新之美、责任担当之美。习近平总书记在多个场合倡导构建人与自然和谐共生的生命共同体、人类命运共同体的理念[3]。

其次是从所包含内容的角度来解读美丽中国。胡宗义等(2014)认为,美丽中国是一个集合和动态的概念,是绿色经济、和谐社会、幸福生活、健康生态的总称,如果把对美丽中国的理解仅限于自然环境,那就太狭隘了。美丽中国要有自然之美、人文之美、制度之美、社会之美[4]。周贤生(2018)认为,“美丽中国,是时代之美、社会之美、生活之美、百姓之美、环境之美的总和”[5]。金瑶梅(2018)提出了美丽中国的内涵包括5重维度:以尊重顺应保持自然本色之美、以审美实践构造自然人化之美、以生态伦理滋养人类德性之美、以绿水青山守护人类健康之美、以互利共生彰显“天人”和谐之美[6]。

第三是从层次性的角度来理解美丽中国。李宏伟(2018)提出建设美丽中国的4个层面,即个人层面:生活方式绿色化;社会层面:生产方式生态化;国家层面:生态文明制度化;全球层面:推进全球生态治理[7]。陆树成等(2018)认为,生态文明美是习近平美丽中国思想中最基础层面的美,是最基本的内涵。美丽强国是美丽中国思想的最终目标和价值旨归[8]。

第四是从发展的角度理解美丽中国。肖平(2018)提出创新发展是实现美丽中国的重要动力;协调发展是实现美丽中国的内在要求;绿色发展是实现美丽中国的根本路径;开放发展是实现美丽中国的重要条件;共享发展是实现美丽中国的必然选择;加强生态保护是实现美丽中国的关键;发展科学技术是建设美丽中国的核心;完善生态制度是实现美丽中国的保障[9]。

第五是从美丽中国的法律保障角度进行解读。侯佳儒(2013)提出了美丽中国的法治建设,落脚点是公民权利,要保护公民的生存权、发展权,更要保护公民的环境权[10]。

第六是从复杂系统的角度来理解美丽中国。熊元斌等(2017)认为,美丽中国是一个空间概念,可划分为生态空间、生产空间和生活空间,美丽中国也是“人——社会——自然”的复杂系统,将3个空间应用到这个复杂系统,可将其解构为生态环境子系统、经济发展子系统、社会文化子系统[11]。

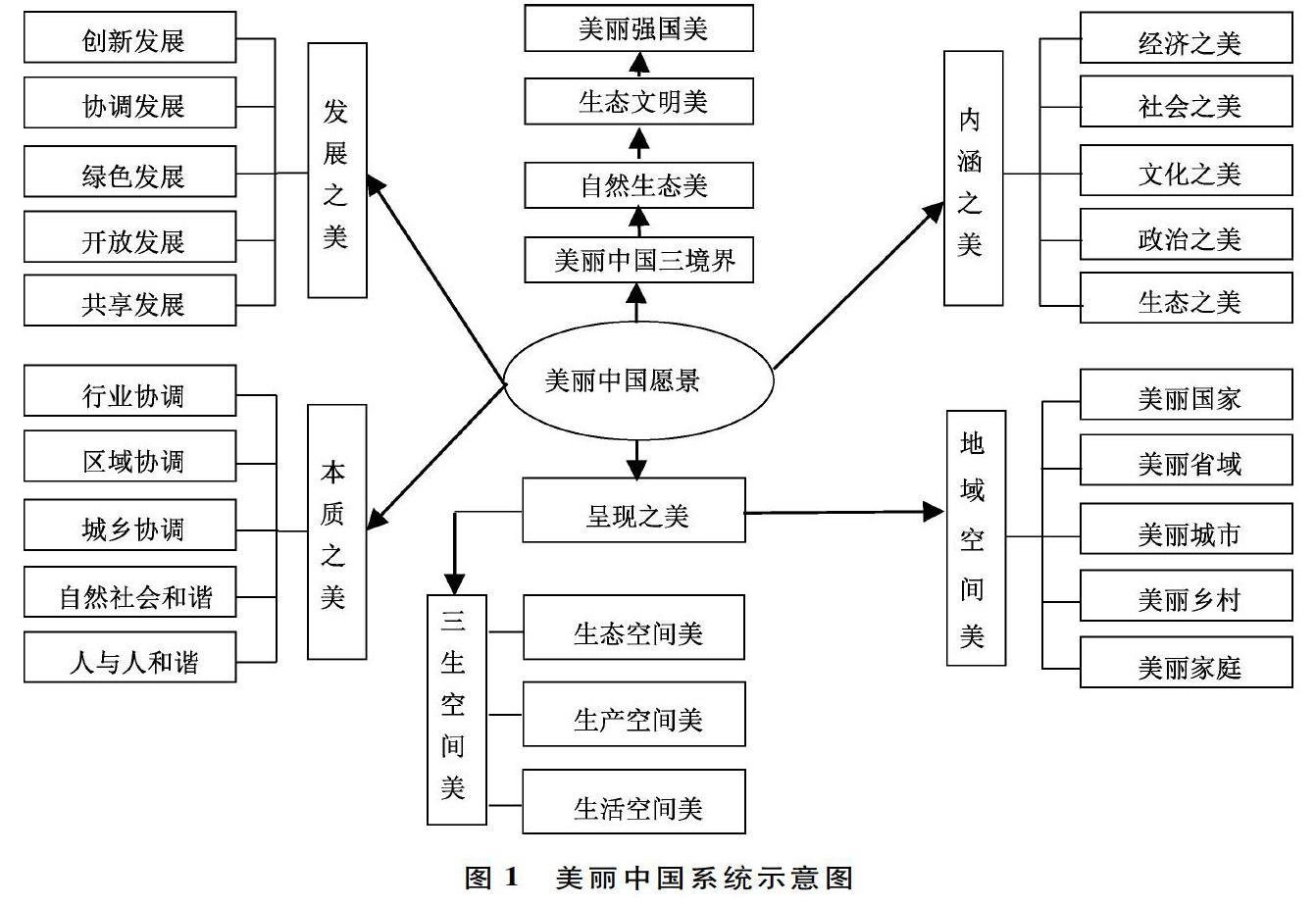

美丽中国是个集合的概念,包括自然环境美和人造环境美,绿色发展、绿色消费之美,人与自然之间、人与人之间的和谐之美,以及生态文明制度之美和经济治理、社会治理、生态治理之美,因此,对美丽中国要从系统的角度来认识。从愿景来看,美丽中国有3个境界:自然生态美是第一境界、生态文明美是第二境界、美丽强国是第三境界,3个境界依次是美丽中国建設的基础性目标、中间性目标和最终目标;从发展思想来看,在美丽中国建设中,要贯穿创新、协调、绿色、开放、共享的发展之美理念,走绿色发展、绿色消费之路,努力推进经济治理、社会治理、文化治理、政治治理和生态治理,实现自然与社会和谐、人与人关系和谐的本质之美;从内涵来看,美丽中国应该包含经济之美、社会之美、文化之美、政治之美和生态之美“五位一体”的整体美;从美的呈现来看,美丽中国包括国家、省域、城市、乡村、家庭5个层次的地域空间之美,生态空间、生产空间、生活空间的“空间三生组合”之美(见图1)。

二、美丽中国的思想渊源

美丽中国的思想渊源是多元的,主要有3个方面:

一是从马克思、恩格斯的论述中寻找美丽中国的思想渊源。解保军(2002)指出:“按照美的规律塑造自然、美化自然,是马克思为人类生产活动提出的一个更高的要求。”按照这个原则,人类的生产必须把改造自然、建设自然和美化自然有机地结合起来,从而创造出美的产品、美的环境和美的人,使人与自然的和谐统一达到完美的境界。自然界存在美,这种美具有客观性、自然性和原生态性,因此,马克思在《1844年经济学哲学手稿》中曾多次列举自然中存在生态美的例子,比如雄伟的山川、清澈的流水、葱郁的树木、鲜艳的花朵、飞翔的雄鹰、温顺的绵羊等[12]。恩格斯也认为: “人本身是自然界的产物,是在自己所处的环境中并且和这个环境一起发展起来的。”[13]因此,在美丽中国整体之美的呈现上,生态和谐至关重要,人际和谐同样不可或缺。人与人之间的和谐相处会从根本上影响社会和谐之美的彰显,要努力实现人与人之间友好相处、坦诚相待、互惠互利的和谐之美。

二是从中国传统文化中寻找美丽中国的思想渊源。胡军良指出,儒家生态思想包括3方面:第一,天人合一。“天”是自然的总称,人生活在自然中,受到自然的控制,但又能够与自然共生共存。第二,尊重自然规律,有节制地开发自然资源。第三,爱护自然的生态伦理观。佛教尊重自然,崇尚自然,倡导人与自然和谐相处[14]。道家的代表人物老子提出“人法地,地法天,天法道,道法自然”[15],庄子把“道”分为两种:“天道”和“人道”,其中“天道”是指天地所必须遵循的客观规律,“人道”是指人类行为所必须遵守的准则[16]。道家、儒家、佛家,都在一定程度上将自然视为人的灵魂自由的必要途径以及人的精神归属的最终家园。“天人合一”“天人共生”“道法自然”意味着人性中追求真善美的原力发挥出巨大的正能量,人与万物为友,有助于消融生命个体身上那種亘古不变的孤独感。美丽中国实现了我国传统美学“中和论生生之美”[17]与当代我国发展观最新成果——“绿色发展”的统一[6]。建设美丽中国,不仅要求人类之间和谐共生,也需要人类与自然万物和谐相处,尊重和保护自然界的多样性和统一性。

三是研究习近平美丽中国的思想。习近平关于美丽中国思想的提出,是对改革开放40年来在经济发展过程中客观存在着以牺牲生态环境为代价、实现国内生产总值提升的片面发展观念的扬弃,是对我国生态治理的不平衡、不充分问题的直接回应,是对马克思主义生态文明思想精华的吸收、对中华民族优秀传统文化中生态环境保护思想的传承,也是对美丽中国建设经验的总结,其最核心的思想是从经济大国走向美丽强国。它内在地包含生态文明美、社会和合美、美丽强国美和全球共赢美[8]。

三、美丽中国的评价理论

(一)美丽国家评价

一些学者尝试着从国家层面对美丽中国进行定量化的评价,主要从美丽中国的内涵出发构建评价指标体系。胡宗义等(2014)从美丽经济、美丽社会、美丽环境、美丽文化、美丽制度和美丽教育6个维度26个指标构建美丽中国评价指标体系[4]。向云波等(2015)基于艾肯斯和马科斯尼弗可持续发展四面体分析框架,从资源生态、经济发展、社会伦理和文化政治4个维度20个指标构建了美丽中国指标体系[18]。谢炳庚等(2017)从生态、经济、社会、政治、文化的维度,基于环境绩效指数(EPI)、人类发展指数(HPI)和政治文化指数(PCI),构建省级行政区尺度的美丽中国建设水平评价指标体系,对2011—2014年我国省级行政区美丽中国建设水平进行定量评价,分析其特征,划分出基本类型[19]。

另一些学者从生态学的角度对美丽中国进行评价。傅丽华等(2014)从景观敏感性及景观功能尺度角度,分析了美丽中国评价指标权重[20],但其研究明显偏重于生态研究,对社会文化的研究体现不够。谢炳庚、陈永林等(2015)基于生态位理论从经济发展生态位、社会文化生态位和环境保护生态位构建了美丽中国生态位的测度指标体系[21]。

由此可见,从国家层面,现有的美丽中国评价指标体系涵盖生态、经济、社会、政治、文化等方面,但是,美丽生态、美丽经济、美丽社会、美丽政治、美丽文化加起来却不是美丽中国的全部。首先,生态、经济、社会、政治和文化本来就是“五位一体”的,各种维度之间形成结构,是有比例和结构关系的,缺乏结构和谐程度的评价,对美丽中国的评价不完整;其次,从生态、经济、社会、政治和文化5个方面建立评价指标体系仅仅做到横截面的评价,缺乏对美丽中国的动态评价;第三,中国这么大,由于资源条件、气候条件、历史传统、发展程度不同,地区之间、城乡之间差别较大,如果不考虑这些差异,尤其是文化特色,评价结果就可能失之偏颇。因此,对美丽中国的评价,除了生态、经济、社会、政治、文化等方面的评价外,还应该有美丽城市评价、美丽乡村评价以及城乡结构和谐程度与区域结构和谐程度等的评价,甚至是动态评价。

(二)美丽城市评价

美丽城市是美丽中国的重要组成部分。从现有的文献来看,美丽城市的研究,大致沿着3个思路展开:

第一个思路认为美丽城市是由田园城市(英国Ebenezer Howard[22],1898)、生态城市(联合国教科文组织,1984;Yanitsky[23],1987;Register[24],1987)、生态宜居城市(Johnston,1973;联合国,1996)、低碳城市和可持续发展城市演变而来。寇有观(2013)认为,从城市层面而言,建设美丽中国,就是将“数字城市”“智慧城市”“低碳城市”“生态城市”等统筹在“美丽城市”的建设中,凝聚共识,形成合力,科学发展,实干兴邦,共建美丽中国[25]。马丁(2015)研究了智慧城市、宜居城市、低碳城市等12种城市概念的内涵和特征,发现无论哪一种城市理念都是为了实现城市的可持续发展,为了人们更好地生活[26]。当然,美丽城市并不完全等于森林城市、生态城市、可持续发展城市、生态宜居城市和生态文明城市。

第二个思路是从美丽城市的内涵出发展开研究。任致远(2013)提出了美丽中国“城市梦”包含的5个方面的内涵:大、中、小城市合理分布,协同发展;城市空间结构错落有致;城市生态环境显山露水,绿色文明;城市文化形象彰显特色,凸显魅力;城市生活质量显著提高,满足所需[27]。张雅静(2014)提出“美丽宁波”主要包括3个方面,即城市环境美、和谐的社会美、友善的人之美[28]。方和荣(2014)提出应从生态环境美、规划布局美、功能结构美、设计人性化美4个方面来探讨美丽城市的内涵和建设路径[29]。万军等(2013)还对美丽城市的特征进行分析,认为美丽城市的特征应该从城市生态系统、城市形象系统、城市美学、生态文明建设理论等角度来分析[30]。由此可见,美丽城市没有统一的定义。

第三个思路是对美丽城市的评估。对生态城市评价、生态文明城市评价、可持续发展城市的评价和宜居城市评价的研究成果颇丰,主要从经济、社会、资源、环境、生活、安全和科技等方面提出生态城市评价指标(UN可持续发展委员会,1996;联合国[31],2001;欧阳志云等[32],2009;蔡书凯等[33],2014)、生态文明城市评价(马道明[34],2009;秦伟山等[35],2013)、可持续发展城市评价(联合国可持续发展委员会[36],1996;中国21世纪议程管理中心和国家统计局[37],1996)、宜居城市评价(张文忠[38],2007)体系。

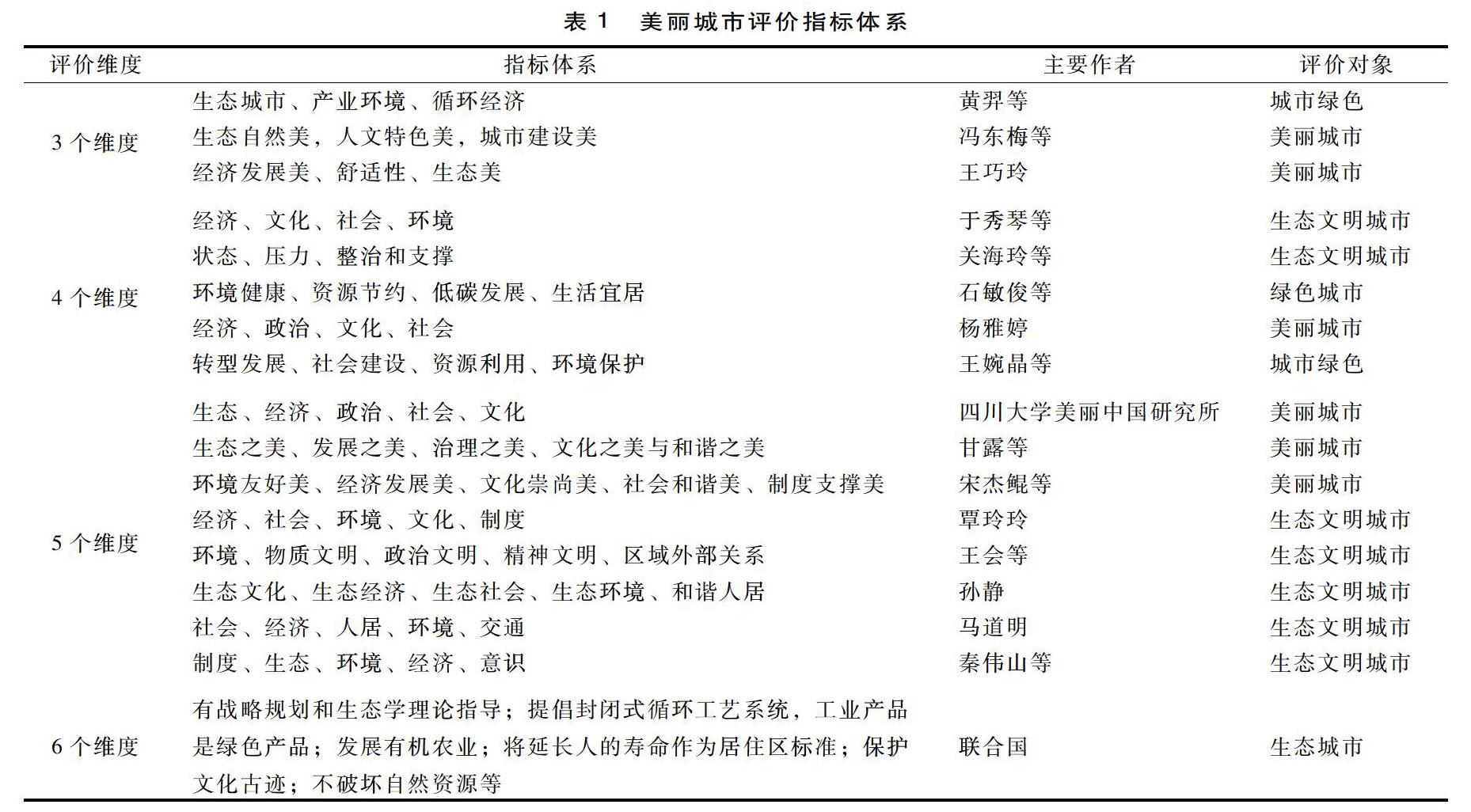

另一些学者从美丽城市的内容出发,相继提出了美丽城市评估的3个维度(王巧林[13],2016;冯东梅等[39],2017)、4个维度(杨雅婷[40],2015)、5个维度(四川大学美丽中国研究所[41],2013)和6个维度(中国城市竞争力研究协会[42],2014)评价指标体系。

从表1可以看出,对美丽城市的评价指标体系中,经济、生态环境、社会、文化出现的频率最高。但是,对美丽城市的评估,依然缺乏结构和谐美的评估。应该指出的是,在实际评价中,尽管生态城市、生态宜居城市、生态文明城市和可持续发展城市的评价指标与美丽城市评价的指标体系有很多相同之处,但并不等于美丽城市评价,美丽城市更强调美丽,有外在的表现美和内在的本质美,也更强调和谐美,而生态城市、生态宜居城市、生态文明城市和可持续发展城市更强调生态、绿色和可持续发展,两者的侧重点不同。

(三)美丽乡村评价

对美丽乡村的评价,主要体现在3个方面:

首先,从美丽乡村的内容进行评价。黄克亮等(2012)构建了美丽乡村评价指标体系:生态经济体系、生态环境体系、生态人居体系、生态文化体系、生态支撑保障体系5个方面[43]。美丽乡村评价体系突出产业发展、生活舒适、民主和谐、文化传承、支撑保障5个方面的乡村发展目标,强调了美丽乡村的本质是实现人与社会、自然的和谐相处。沈费伟等(2017)认为美丽乡村建设既是美丽中国建设的基础,也是推进生态文明建设和提升社会主义新农村建设的前提,并从治理之美、发展之美、和谐之美、生态之美和文化之美5個层面,选取24个代表性的指标构建了浙江省“美丽乡村”评价指标体系[44]。刘继志(2018)采用AHP分析法对天津市美丽乡村的经济、环境和人文3个方面、8个二级指标和24个三级指标进行评价[45]。

其次,以“美丽指数”来反映美丽乡村的美丽程度。张建锋等(2015)还提出“美丽指数”概念,以量化方式反映乡村的美丽程度,具体是通过村庄规划、卫生状况、绿化情况、经济发展、文化建设共5项指标构建指标评价体系,并基于德尔菲法、内梅罗指数评价法,计算出美丽乡村指数,反映出不同美丽乡村的美丽度及其特征[46]。

第三,建立美丽乡村建设评价的国家标准。2014年,国家标准化管理委员会联合国务院农村综合改革工作小组办公室在浙江、广西等7个省(区)25个县启动了美丽乡村标准化试点,积极运用标准化手段治理美丽乡村建设,有力地提升了美丽乡村建设质量和水平[47]。福建省《美丽乡村建设评价》国家标准紧扣 GB/T 32000-2015《美丽乡村建设指南》中的建设要求和实施乡村振兴战略的相关要求,按照“遵循上位、注重权威性,突出重点、注重引领性,软硬结合、注重全面性,以人为本、注重参与性,因地制宜、注重通用性”的编制原则,在充分调研、广泛征求意见和验证的基础上,提出了美丽乡村建设的评价原则、评价内容、评价程序、计算方法等,编制了美丽乡村建设指标考核评价表和村民满意度调查问卷[48]。

四、未来重点研究方向

第一,进一步厘清美丽中国的内涵和外延。当前,理论界对美丽中国概念内涵、外延的理解尚未形成一致的看法,造成了对美丽中国评价指标体系五花八门。由此需要对美丽中国的内涵、外延做进一步深入的梳理,为美丽中国评价提供一致的思想认识和理论基础。

第二,构建美丽中国的评价理论和美丽中国指数。美丽中国是个集合概念,美丽中国评价是个复杂的巨大系统工程,绝不是仅从经济、社会、政治、文化、生态5个维度就可以概括的,需要从多维度、多角度、多个层面来全面刻画美丽中国,因此,美丽中国评价指标体系的构建,评价方法和评价标准的确定,美丽中国指数的构成分析,需要坚持系统性、科学性、层次性和可操作性原则。

第三,提出美丽中国建设路径。当前美丽中国建设面临有利和不利的内外环境条件,应积极探索美丽中国建设的发展优势与发展机遇、难点与瓶颈,提出切实可行的实现路径。

美丽中国建设已经开始,而理论研究相对滞后,在这种情况下,一方面,要加快美丽中国建设尤其是美丽乡村建设模式和美丽城市建设模式的总结;另一方面,要从理论与实践相结合上研究美丽中国建设的路径、对策。

[参考文献]

[1]习近平谈治国理政[M].北京:外文出版社,2014:211.

[2]许瑛.“美丽中国”的内涵、制约因素及实现途径[J].理论界,2013(1):62-64.

[3]朱文.以美丽中国展示中国之美[N].中国环境报,2018-11-12(3).

[4]胡宗义,赵丽可,刘亦文.“美丽中国”评价指标体系的构建与实证[J].统计与决策,2014,405(9):4-7.

[5]周生贤.建设美丽中国走向社会主义生态文明新时代[EB/OL].(2012-12-03)[2018-03-26]. http://www. gov.cn/gzdt/2012-12/03/content_ 2281328.htm.

[6]金瑶梅.论美丽中国的五重维度[J].思想理论研究,2018(7):41-45.

[7]李宏伟.建设美丽中国的四个维度[J].紫光阁,2018(1):51.

[8]陆树程,李佳娟. 试析习近平美丽中国思想的提出语境、主要内容和基本要求[J].思想理论教育导刊,2018,237(9):29-24.

[9]肖平.新时代美丽中国的实现路径探析[J].贵阳市委党校学报,2018(2):55-59.

[10]侯佳儒.“美丽中国”的法治内涵[J].环境经济,2013(4):19-22.

[11]熊元斌,时朋飞,李星明.长江经济带“美丽中国”建设水平动态研究[J].华东经济管理,2017,31(9):5-14.

[12]解保军.马克思自然观的生态哲学意蕴[M].哈尔滨:黑龙江人民出版社,2002:52.

[13]马克思恩格斯文集(第9卷)[M].北京:人民出版社,2009:38-39.

[14]胡军良.美丽中国实践构型的理性之维[J].内蒙古社会科学(汉文版),2018,39(4):1-7.

[15]王弼. 老子道德经注校释[M]. 楼宇烈,校释.北京:中华书局,2008:64.

[16]王丽莎.建设美丽中国的理论渊源探究[J].山西高等学校社会科学学报,2018,30(2):1-6.

[17]曾繁仁.中西对话中的生态美学[M].北京:人民出版社,2012:7.

[18]向云波,谢炳庚.“美丽中国”区域建设评价指标体系设计[J].统计与决策,2015(5):51-55.

[19]谢炳庚,向云波.美丽中国建设水平评价指标体系构建与应用[J].经济地理,2017,37(4):15-19.

[20]傅丽华,李晓青,凌纯.基于景观敏感性视角的“美丽中国”评价指标权重分析[J].湖南师范大学自然科学学报,2014(1):1-5.

[21]谢炳庚,陈永林,李晓青.基于生态位理论的“美丽中国”评价体系[J].经济地理,2015,35(12):36-42.

[22]EBENEZER HOWARD.明日的田园世界[M].金经元,译.上海:商务印书馆,2010.

[23]OLEG N YANITSKY.Sustainability and risk:the case of Russia [J]. Innovation:the European journal of social science research,2000,13(3):63-65.

[24]REGISTER R. Ecocity Berkeley: building cities for a healthier future[M].Berkeley:North Atlantic books,987:13-43.

[25]寇有观.呼唤生态觉醒 共建美丽中国[C].中国环境科学学会学术年会论文集,2013,586-589.

[26]MARTIN DE JONG,SIMON JOSS,DAAN SCHRAVEN,et al. Sustainablesmartresilientlow carbonecoknowledge cities;making sense of a multitude of concepts promoting sustainable urbanization[J].Journal of cleaner production,2015.

[27]任致远.从建设美丽中国想到城市发展转型的几个问题[J].城市,2013(4):8-13.

[28]张雅静.“美丽宁波”的科学内涵及实现途径[J].中共宁波市委党校学报,2014,36(1):124-128.

[29]方和荣.关于建设美丽城市的几点思考[J].厦门特区党校学报,2014(5):7-11.

[30]万军,李新,吴舜泽,等.美丽城市内涵与美丽杭州建设战略研究[J].环境科学与管理,2013(10):1-6.

[31]EKNS P,SIMON S. Estimating sustainability gaps:methods and preliminary applications for the UK and the Netherlands[J]. Ecological economics,2001(37):5-22.

[32]欧阳志云,赵娟娟,桂振,等.中国城市的绿色发展評价[J].中国人口·资源与环境,2009(5): 11-15.

[33]蔡书凯,胡应得.美丽中国视阈下的生态城市建设研究[J].当代经济管理,2014(3):77-82.

[34]马道明.生态文明城市构建路径与评价体系研究[J].城市发展研究,2009(10):80-85.

[35]秦伟山,张义丰,袁境.生态文明城市评价指标体系与水平测度[J].资源科学,2013(8): 1677-1684.

[36]JOHN DIXON.Expanding the measure of wealthindicators of environmentally sustainable development[J].Environmental department,1997:19-30.

[37]董越.宁波市美丽县城建设水平评价指标体系的构建与运用[D].杭州:浙江大学,2017:13-15.

[38]张文忠.宜居城市的内涵及评价指标体系探讨[J].城市规划学刊,2017,169(3):30-34.

[39]冯东梅,赵玥,王永坤.葫芦岛市“美丽城市”评价指标体系设计[J].辽宁工程技术大学学报(社会科学版),2017,119(5):511-516.

[40]杨雅婷.生态文明视野下的美丽城市建设——以浙江省杭州市为例[J].城市地理,2015(10):15-16.

[41]四川大学美丽中国研究所.“美丽中国”省会及副省级城市建设水平(2012)研究报告[EB/OL].https://baike. baidu. com/item/美丽中国研究所/6581507,2013-02-26.

[42]包景玲,张涛,孙贻超,等. 践行生态文明 建设美丽城市[J].环境科学与管理,2013(11):186-190.

[43]黄克亮,罗丽云.统筹城乡发展视角下的广州现代化美丽乡村建设研究[J].探求,2012(5):5-11.

[44]沈费伟,肖泽干.浙江省美丽乡村的指标体系构建与实证分析[J].华中农业大学学报(社会科学版),2017(2):45-52.

[45]刘继志.基于AHP层次分析法的天津市美丽乡村评价指标研究[J].南方农业,2018,12(17):100-103.

[46]张建锋,吴灏,陈光才.乡村评价的“美丽指数”研究[J].农学学报,2015,5(11):126-129.

[47]国家标准化管理委员会.美丽乡村标准化实践[M].北京:中国质检出版社,2016.

[48]福建省质量技术监督局标准化处,福建省标准化研究院.推进美丽乡村建设 践行乡村振兴战略——福建省主导的《美丽乡村建设评价》国家标准通过审查[J].福建质量技术监督,2018(2):12.

Abstract: Since the 18th National Congress of the Communist Party of China put forward the concept of beautiful China, the academic circles have set off a research upsurge of beautiful China. Scholars mainly carry out researches in five areas: the meanings, the ideological sources, the beautiful country, the beautiful cities and the beautiful rural areas. However, the understandings of the connotation and extension of beautiful China are inconsistent, which leads to the inconsistency of the evaluation index system of beautiful China. Future research should further clarify the connotation and extension of beautiful China, provide a consistent ideological understanding for its evaluation, build an evaluation theory and an index of beautiful China, and propose construction paths of beautiful China.

Key words: beautiful China; connotation interpretation; ideological origins; evaluation theory; literature review

(責任编辑:张积慧)