基于“治未病”理论的中医艾灸疗法对 中风患者高危状态的影响

河南省中医院(河南中医学院第二附属医院)治未病科, 河南 郑州 450000

据世界卫生组织统计,我国中风发病率远远高于世界平均水平,并仍以每年约10%的高速率递增。临床研究显示,中风在具有高发病率的基础上,还具有高致残和高死亡率的特点,即便是能够幸存的中风患者,有75%存在残疾,其中又有40%为重度残疾,从而导致患者机体呈现不同程度的功能障碍,极大的影响了患者的生活质量,部分病情较重者甚至会出现死亡,故早期预防是降低中风发病率、致残率、致死率的关键,也是从根本上避免和降低中风危害的有效途径之一[1]。目前,临床上从疾病发展分析,将椎-基底动脉供血不足性眩晕视为中风前高危状态[2]。相关研究表明,“治未病”理论为中医现代预防医学领域奠定了坚实的理论基础,临床诊疗过程中通过“治未病”理论指导中风病的预防和防治,充分彰显了中医防治中风病的原创思维与精髓[3]。有研究[4]证实,中风的发病机制较为复杂,且尚无公认和普适的预警方法,基于“治未病”未病先防和既病防变的理论探索和干预中风病发生前的高危状态可能为中风病的早期预防开辟一条全新的途径。有资料[5]显示,灸法作为针灸疗法中的一种中医外治方法,其在中风病的预防过程中具有一定的作用。因此,本研究对基于“治未病”理论的中医艾灸疗法对中风患者高危状态的影响进行探讨和分析,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2017年1月至2017年12月期间我院所收治的中风高危状态患者90例,采用随机数字表法将其随机分为对照组44例和观察组46例,对照组中男24例,女20例;年龄35~70岁,平均(48.49±5.95)岁。观察组中男25例,女21例;年龄36~70岁,平均(48.52±5.96)岁。两组患者一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

纳入标准:①以眩晕为主诉就诊;②单侧或双侧椎基底动脉供血不足,且存在颈椎退行性改变;③无脑卒中影像学诊断证据;④自愿参与研究,并签署知情同意书。排除标准:①由于脑外伤、内耳疾病及颅内占位性病变所引起的眩晕者;②心、肺、肝、肾存在严重疾病者;③恶性肿瘤及全身系统性疾病者;④精神疾病及意识障碍者。

1.2 治疗方法 对照组给予一般常规西药治疗,具体如下:口服拜阿司匹林肠溶片(拜耳医药保健有限公司生产,批准文号:国药准字H20120236),剂量为100 mg/d,14 d为1个疗程;口服盐酸氟桂利嗪胶囊(西安杨森制药有限公司生产,批准文号:国药准字H10930003),剂量为50 mg/d,14 d为1个疗程。观察组则在对照组的基础上加用中医艾灸治疗,具体如下:患者取仰卧位,并使穴位充分暴露,采用灸盒对患者的双侧神阙穴和印堂穴施灸;采用灸架对患者的双侧丰隆穴和足三里穴施灸,30 min/穴/次,1次/d,14 d为1个疗程。连续治疗2个疗程后观察和比较两组患者的临床疗效。

1.3 观察指标及疗效判定 分别对两组患者的临床治疗情况及临床指标改善情况进行比较和分析。疗效评定标准[6]:治愈:眩晕及伴随症状消失,且随访未见复发;显效:眩晕及伴随症状基本消失,治疗及随访偶有发作;有效:眩晕及伴随症状有所减轻,治疗及随访仍不时发作;无效:治疗过程中眩晕及伴随症状无改善;总有效为治愈、显效、有效三者之和。分别于治疗前后采用经颅多普勒超声检查和记录椎动脉基底动脉的平均血流速度,眩晕程度采用眩晕评定量表评分系统(DARS)进行评定,每项计0~5分,总分0~35分,分数越高表明眩晕程度越严重。

2 结果

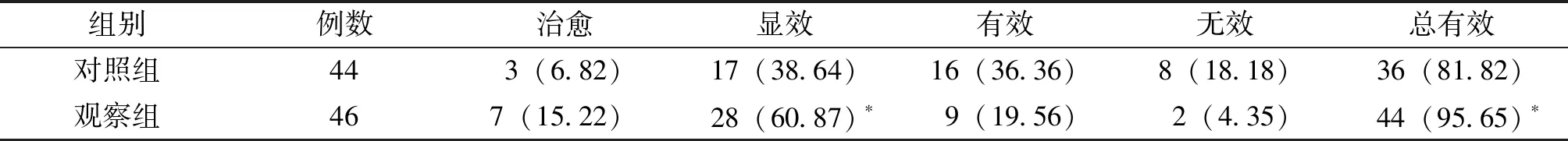

2.1 两组临床疗效比较 与对照组相比,观察组患者的显效率60.87%和总有效率95.65%均明显提高,而无效率4.35%则明显降低,差异具有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组临床疗效比较 [例(%)]

注:与对照组比较,*P<0.05。

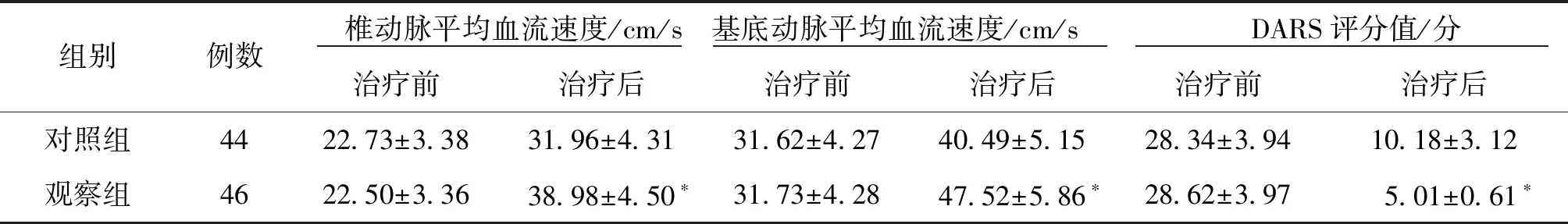

2.2 两组临床指标变化情况比较 与对照组相比,观察组的椎动脉平均血流速度和基底动脉平均血流速度均明显提高,而DARS评分值则明显降低,差异具有统计学意义(P<0.05),见表2。

组别例数 椎动脉平均血流速度/cm/s基底动脉平均血流速度/cm/s DARS评分值/分 治疗前治疗后治疗前治疗后治疗前治疗后对照组4422.73±3.3831.96±4.3131.62±4.2740.49±5.1528.34±3.94 10.18±3.12观察组4622.50±3.3638.98±4.50∗31.73±4.2847.52±5.86∗28.62±3.975.01±0.61∗

注:与对照组比较,*P<0.05。

3 讨论

中风病多数建立在内伤损积的基础之上,并伴有情志不遂、劳逸失度、饮酒饱食、外邪侵袭,从而诱发腑脏阴阳失调,血随气逆,肝阳暴涨,内风旋动,扶痰挟火,横窜经脉,蒙蔽清窍,最终造成卒然昏仆,不省人事,半身不遂,口舌歪斜,言语不利等[7]。拜阿司匹林和盐酸氟桂利嗪主要是通过改善大脑基底动脉及椎动脉等供血不足而消除其大脑皮层功能性障碍,虽然在症状表现上得到一定的缓解,但往往难以从根本上消除病因,始终处于中风高危状态[8]。文献研究资料显示,中风多数不是突发的,在发生之前往往是有症可循的,故采用“治未病”理论治疗中风发生前的先驱症状已成为临床研究的重要课题,以期达到截断疾病进程,避免中风发生的目的[9]。未病先防和既病防变是中医“治未病”的理论核心,一方面可以通过未病先防对易感体质、易感因子及相关诱因予以干预;另一方面则可以通过既病防变对眩晕、头痛、心悸等病证予以治疗,从而有效防止中风的发生和发展。

晕眩实为体虚,并附带痰和瘀,故在治疗上应以补虚为主,化痰祛瘀为辅[10]。有研究[11]证实,艾叶气香、味辛苦而性温,具有通经络而行气血的功效,故通过艾灸可以达到补虚、化痰、祛瘀的目的。本研究中选择神阙穴、印堂穴、丰隆穴、足三里穴四个穴位,其中灸神阙穴能够生血祛瘀;灸印堂能够宁神止眩,活血化瘀;灸丰隆穴及足三里穴则能够有化痰之效。本研究对实施基于“治未病”理论的中医艾灸疗法患者临床治疗情况的观察后发现,该组中风高危状态患者的显效率60.87%和总有效率95.65%均明显提高,而无效率4.35%则明显降低,这与徐瑾的研究报道相一致[12],说明基于“治未病”理论指导下的中医艾灸疗法可以帮助患者从根本上消除和缓解中风高危状态,从而达到预防中风的治疗目的。本研究中对采用基于“治未病”理论的中医艾灸疗法患者临床指标变化情况统计后发现,该组中风高危状态患者的椎动脉平均血流速度和基底动脉平均血流速度均明显提高,而DARS评分值则明显降低,这与唐农等[13]的文献报道相符合,表明基于“治未病”理论指导下的中医艾灸疗法可能是通过积极调解椎基底动脉血流速度而改善中风高危状态患者的眩晕程度,最终实现临床疗效的改善。

综上,基于“治未病”理论的中医艾灸疗法能调节中风高危状态患者椎基底动脉血流,改善眩晕程度,提高临床疗效。