潮湿路面公路眩光评价指标分析

庞志显,吴咪艺,于斌,彭炜智,孟祥成

(1.中设设计集团股份有限公司,江苏 南京 210014;2.东南大学 交通学院)

中国现行照明指标包括眩光限制指标等,都是针对干燥路面所提出的,并未对潮湿路面进行说明。而国际照明委员会(CIE)于1976年出版的报告《Road Lighting for Wet Condition》指出,路面处于潮湿状态,其反射性能以及路面亮度均匀度会受到影响。并且,由于潮湿路面的镜面因数增大,镜面反射现象增强,这也会对眩光现象起到增强作用。因此,适用于干燥路面上的相关路面照明设计指标不适用于潮湿路面。但之前的眩光指标研究仅针对干燥路面。

康品春从眩光的标准出发讨论目前眩光测试存在的问题,指出采用不同眩光评价标准UGR或是GR的场合,同样没有考虑潮湿路面的情况。虽然路面在潮湿状态下其相关的光学参数以及反射特性都有所变化,但是,由于潮湿情况下相关参数的测定复杂,中国在道路照明设计中并未对路面潮湿状况做出特殊说明。

另外,目前路面眩光的研究主要集中在路面降雨的分析上,大多是针对传统的密级配沥青混凝土路面雨天易出现打滑、水漂、溅起水雾等问题而采用透水性沥青路面。康军火介绍的OGFC透水沥青混合料能利用其结构中的连通空隙迅速排除表面积水,从而减少雨天路面眩光,其他针对眩光的排水沥青路面设计也很普遍。然而,眩光主要是由于路表反射产生,要想真正解决雨天眩光的问题,仅仅对路面降雨的分析是不够的,还需要针对路面反射特性对潮湿状态路面眩光评价指标的适用性进行分析,而目前在这方面的研究十分欠缺。因此,根据路面反射特性来验证眩光评价指标在潮湿路面下的有效性具有重要的意义。

该文通过DIALux软件进行照明模拟,基于潮湿路面反射特性研究并提出对于潮湿路面的眩光评价指标。该眩光评价指标将使道路照明在设计阶段可以兼顾到潮湿状况下路面特殊的光学性能,对于减轻雨天失能眩光现象、保障雨天行车安全、为驾驶员在特殊路况下提供良好夜间视觉环境具有重要意义。

1 眩光评价指标

眩光是指因为人眼视野范围内出现了极端的亮度对比而造成的人眼视觉不适甚至可见度衰减的视觉状态。

眩光现象是照明设计中不可忽视的,各个国家以及相关机构都给出了眩光评价指标。其中应用广泛、具有代表性的指标有美国的视觉舒适几率、眩光控制等级、CIE的眩光指数等。欧盟EN 13201也规定了道路阈值增量TI的测试方法和评价指标。这些指标并不都完全适用于道路照明中的眩光评价,比如统一眩光值(UGR),其主要用于室内照明环境的度量。在道路照明设计中,通常采用的是阈值增量、眩光控制等级、环境比。根据中国CJJ 45-2015《城市道路照明设计标准》和GB/T 24969-2010《公路照明技术条件》,中国城市道路和公路中有关眩光限制的指标包括阈值增量和环境比等。阈值增量可以根据灯具在视网膜上产生的光幕亮度和路面的初始平均亮度计算。

阈值增量(TI):失能眩光的度量,在中国现行设计标准中的定义为:存在眩光源时,为了达到同样看清物体的目的,在物体及其背景之间的亮度对比所需要增加的百分比。这种针对失能眩光的评价指标是从Holladay公式中发展而来的。

环境比:依照现行设计标准,环境比(SR)是机动车道路缘石外侧带状区域内的平均水平照度与路缘石内侧等宽度机动车道上的平均水平照度之比。带状区域的宽度取机动车道路半宽度与机动车道路缘石外侧无遮挡带状区域宽度二者之间的较小者,但不超过5 m。在规范中环境比的限值一般取最小值为0.5,照明设计过程中应保证环境比(SR)≥0.5。

亮度均匀度:亮度分布不均匀是眩光现象产生的原因之一,因此,该文引入亮度均匀度作为眩光评价的参考指标。亮度均匀度常被使用于评价道路照明设计水平,主要包括两种:路面亮度总均匀度U0和路面亮度纵向均匀度UL。路面亮度总均匀度(U0)的定义是道路上最小亮度与道路的平均亮度的比值;路面亮度纵向均匀度(UL)的定义是路面上通过驾驶员(观察者)位置且与路线轴线平行的直线上最小亮度和最大亮度之比。其作用在于限制沿车道中心线行车方向最大亮度差,减少驾驶员夜间行车时亮度不断变化带来的干扰,提高驾驶员的视觉舒适感。

眩光控制等级:对于不舒适眩光的评价,现行标准主要采用基于人的心理评价的眩光控制等级(G)。眩光控制等级主要取决于特定灯具指数和道路照明特性。

2 路面反射特性

在进行道路路面照明设计时,路面的平均亮度Lav(按照CIE有关规定在路面上预先设定的点上测得的或计算得到的各点亮度的平均值)和亮度均匀度(U)是所有指标考虑和计算的基础,而上述两项指标又与道路路面反射特性紧密相关。根据CIE的规定,道路照明设计中针对路面反射特性的考量主要是依靠在计算其他参数时将亮度衰减系数表格纳入考虑,即标准r表(反射表)。目前,国内外的规范中,各项照明指标都将干燥路面的反射性能纳入考量范围。由于测量的繁琐和计算的冗杂,潮湿状态下的路面反射特性并未能在各项规范中体现,中国相关的设计规范和标准对此均未做出解释或补充说明。目前,只有CIE在其1979年的报告《Road Lighting For Wet Conditions》中进行过详细讨论,并提出参考意见。

2.1 路面反射特性参数

平均亮度系数Q0用于定量描述路面亮度,也是CIE进行路面覆盖层分类的主要依据之一。对于集料被沥青包裹的路面,石料或者集料的亮度是最为重要的参数。此处指的石料或者集料,是固定 1°观察角可见的部分,Q0值正是依据这部分的亮度测量结果得到。当路面中存在碎料的时候,这些碎料会使得覆盖层内的其他石料的亮度昏暗,因而由它的亮度决定干燥情况下的平均亮度系数Q0。

镜面反射因子S1、S2是在两种不同路面情况下亮度衰减系数的比值,可以用来反映路面反射特性。

实际上,平均亮度系数Q0和镜面反射因子S1的值对道路照明设计有着重要的影响。当平均亮度系数Q0值越大,则路灯的间隔越大,路灯的功率越小。镜面反射因子S1值高则会导致路灯的设置变得复杂。随着路面物理状况的变化,其表面的亮度以及亮度均匀度也很容易随之发生变化。镜面反射因子S1、S2的变化对于亮度分布的影响是不同程度的。镜面反射因子S1的增长会造成总亮度均匀度U0的迅速降低,但是其变化对纵向均匀度UL并无影响;另一方面,镜面反射因子S2的增长将会使总的均匀度和纵向均匀度同时增长。而路面的亮度与亮度分布的均匀度决定着眩光现象是否产生以及影响的程度。

2.2 干燥和潮湿路面的反射特性标准

依照CIE的规定,将干燥路面的覆盖层根据试验实测的平均亮度系数Q0和镜面反射因子S1(由于镜面反射因子S2是依据Q0计算出来的,故含盖在Q0中考虑)划分为R、N、C类。R类标准是根据荷兰等国家的道路路面的试验样本进行分类,N类标准则是根据丹麦等国家的道路路面的试验样本进行分类,C类是CIE在1984年联合技术报告《道路表面与照明》中提出的。中国道路由于缺乏此类数据,一般模拟时采用R类和C类。在此次研究中,针对干燥路面,主要采用R类分类标准。R类主要分为4个等级,它们具有截然不同的平均亮度系数Q0和镜面反射因子S1,由路面的纹理构造决定。

潮湿状态下路面的光反射特性与干燥状态下有很大不同。路面干燥时,反射以漫反射为主。路面潮湿时,镜面反射现象随着潮湿程度提高而增加。普遍认为潮湿路面具有较干燥路面更高的平均亮度系数Q0,更低的镜面反射因子S1。同时,纹理在路面处于潮湿状态时较之干燥状态下具有更强的影响力。在潮湿路面上,存在镜面反射部分的亮度会提高而其他地方则会降低,最终会导致道路的平均亮度增加以及由照明设施产生的眩光减少。平均亮度增加的同时最小亮度减少,这种现象导致亮度总均匀度U0的大幅度衰减。

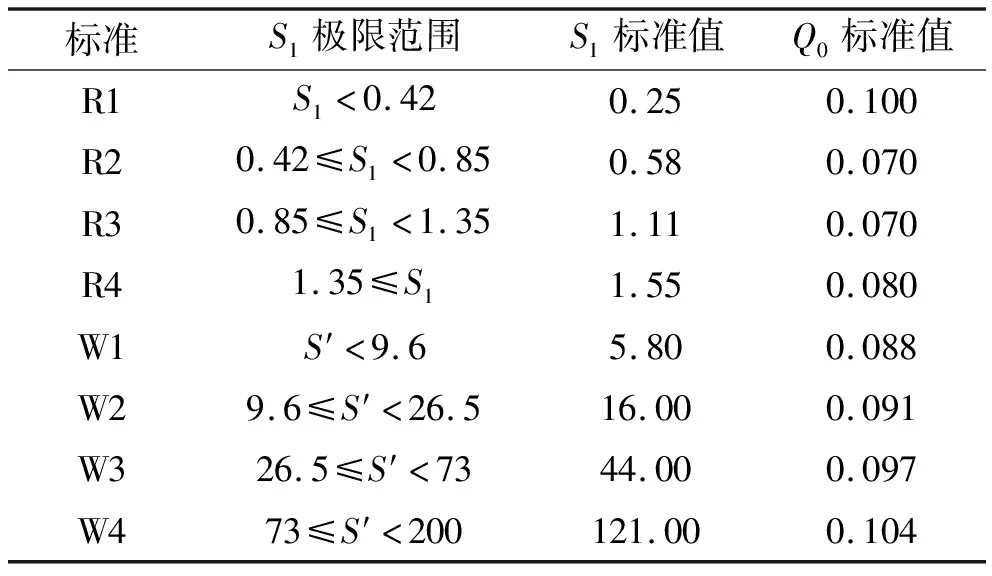

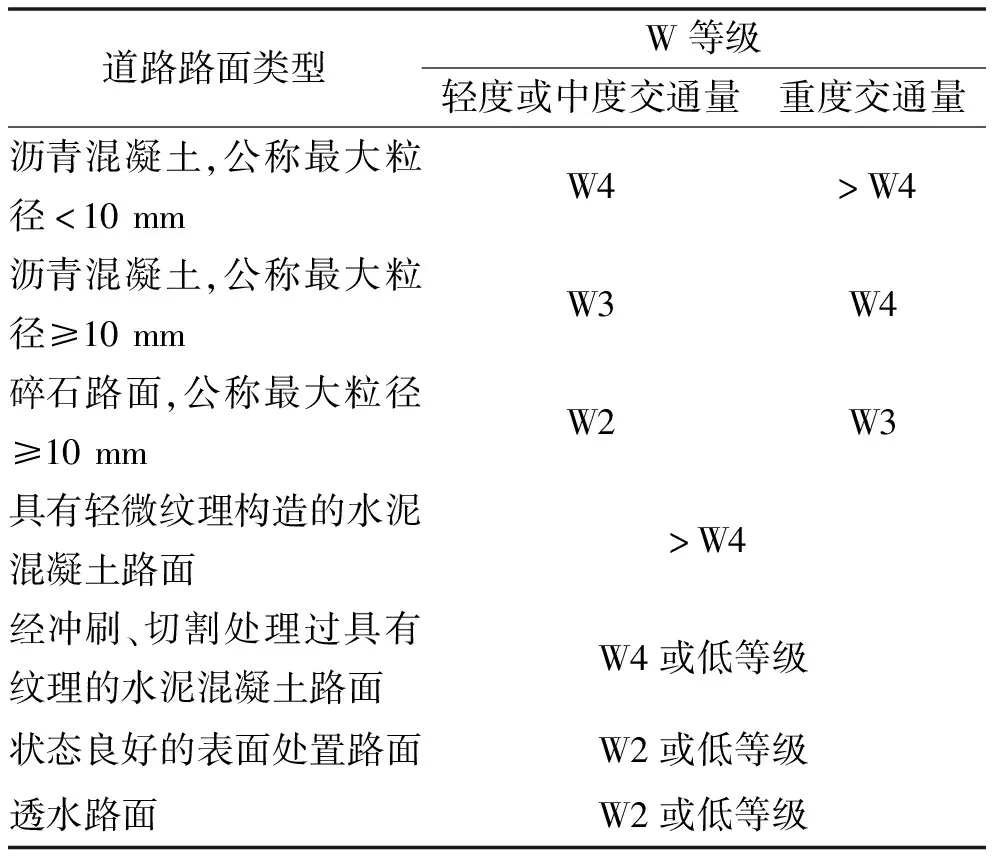

因此针对潮湿路面需要另一套指标,该文针对潮湿状态下路面的眩光指标展开,关于潮湿路面的模拟和参数的使用都是基于CIE的47号技术报告中所提供的一系列参考值和建议。CIE在R、N、C三类外,针对潮湿路面提出了W分类体系。CIE推荐的R类和W类覆盖层的参数标准如表1所示。路面处于潮湿状态时,路面反射性能的具体分级见表2。

表1 R、W 分类体系限值

注:数据源自CIE 30-2,1982。

国内外对于路面材料尤其是雨天路面材料的反射特性的研究非常少,目前的路面反射特性数据大都源于20 世纪60、70 年代欧洲科学家所作的研究工作,然而欧洲当时所采用的路面材料与中国现在广泛使用的道路材料是不一样的,至今还没有专门针对中国的道路材料的标准路面反射特性数据,但是对于路面反射特性的测试方法中国已经有了大量的研究。王刚(2017)等在试验室内模拟降雨并建立了一套雨天路面反射特性测试的系统及方法,该方法考虑了中国目前普遍使用的沥青路面材料为AC 和SMA的现状并结合了中国路面结构的特点。试验中的亮度系数分布图与CIE 标准表中的数据进行对比后发现两者分布趋势大体一致。因此该文选用的路面反射特性分类标准是可靠的。

表2 W 分类路面类型对照

注:>W4意味着具有较W4等级路面更高的镜面反射性能。数据源自国际照明委员会技术报告《Road Lighting For Wet Conditions》。

3 双、四车道路面眩光模拟试验

3.1 试验方案和目的

试验采用德国照明软件DIALux分别针对双车道和四车道道路的情况,依据干燥和潮湿路面的路面反射特性的不同,设置不同的道路覆盖层种类进行计算机模拟试验,观测计算眩光限制指标阈值增量TI和照明质量指标亮度均匀度U,根据测光结果比较干燥和潮湿路面的亮度分布和镜面反射情况等,从而分析潮湿路面的眩光评价指标的有效性。

3.2 照明模拟软件介绍

DIALux是一款德国的可用于模拟道路照明的灯光模拟计算软件。DIALux软件内部内置道路模拟模块并预设了国际照明委员会(CIE)和北美照明工程学会(IESNA)的照明标准,因此它被运用于道路照明设计。由于其内部强大的计算性能,它在模拟道路照明状况时,可以计算出相关照明参数的实际值。该文选取中国普遍采用的DIAlux4.12版本。试验中使用的是道路建设中具有代表性的雷士照明250 W和400 W高压钠灯,型号为NVCNRS031250W,其光源是欧司朗单端高光效高压钠灯,型号为NAV-T250W/SUPER。

3.3 试验样本介绍

此次研究道路模型采用双车道和四车道两种类型,通过改变道路路面覆盖层类型、照明设施设置参数等获得不同样本。对于样本进行统一的编号规定:双车道以阿拉伯数字2开头,四车道以阿拉伯数字4开头,对于道路照明设施设置参数相同,只是改变道路路面覆盖层的样本,规定在编号末尾标注覆盖层种类等以示区分,如4-2(W1)表示四车道第二组试验,覆盖层为W1。

双车道道路模拟包括两组试验,所有样本的道路宽度设置为单车道3.5 m,全车道宽度7 m。两组试验根据覆盖层种类不同各分为6个样本,编号2-1(R2),代表第一组试验覆盖层为R2,亮度系数q0=0.07(干燥状态下),另外的5组依次为2-1(W1),2-1(W2),2-1(W3),2-1(W4),2-1(Porous),亮度系数q0依次为0.110,0.150,0.200,0.250,0.050。样本2-1(Porous)情况特殊,其覆盖层选用的是DIALux内嵌的Porous Asphalt(UK)类型,不属于CIE的覆盖层分类体系R、N、C、W中的任何一种,主要用于模拟沥青排水路面的照明状况,进行此试验主要是在后续分析中作为对照参考。双车道第二组试验,用于模拟潮湿路面以现行设计流程采用干燥状况下的各项指标参数时的情况。

四车道试验路灯布置按照规范要求采取两侧布置包括对称布置、交叉布置。由于这两种布置所设定的照明设施参数不同,故进行两组试验来分析四车道状况下灯具的布设方式对于道路路面的照明状态和眩光现象是否有所影响。每条车道设置为3.5 m,总宽度(有效宽度Weff)为14 m。另外再以W4(镜面反射效果最大)覆盖层为设计考虑对象降低模拟路面的潮湿程度进行第3组试验。

(1)样本4-1试验采取的照明设施布置方式是双侧对称布置。样本包括4-1(R2),4-1(W1),4-1(W2),4-1(W3),4-1(W4),亮度系数q0依次为0.07,0.110,0.150,0.200,0.250。

(2)样本4-2试验采用的照明设施的布置方式是双侧交叉。样本包括4-2(R2),4-2(W1),4-2(W2),4-2(W3),4-2(W4),亮度系数q0依次为0.07,0.110,0.150,0.200,0.250。

(3)样本组4-3试验是在试验过程中考虑反向设计的可能下进行的。其实施的基本思路在于,尝试以W4(镜面反射效果最大)覆盖层为设计考虑对象,在该种情境下进行照明设计,在满足相应标准后,降低模拟路面的潮湿程度(由W4等级按照W3、W2、W1、R2更换覆盖层),研究相应的数据。目的在于判断实际设计过程中若以极端潮湿状态路面为设计对象进行照明设计,是否能基本满足干燥、潮湿两种状况下的照明要求和限制眩光的目的。此组试验采用双侧交叉。样本包括4-3(W4),4-3(W3),4-3(W2),4-3(W1),4-3(R2)。

4 试验测光结果和数据分析

4.1 双车道模拟试验

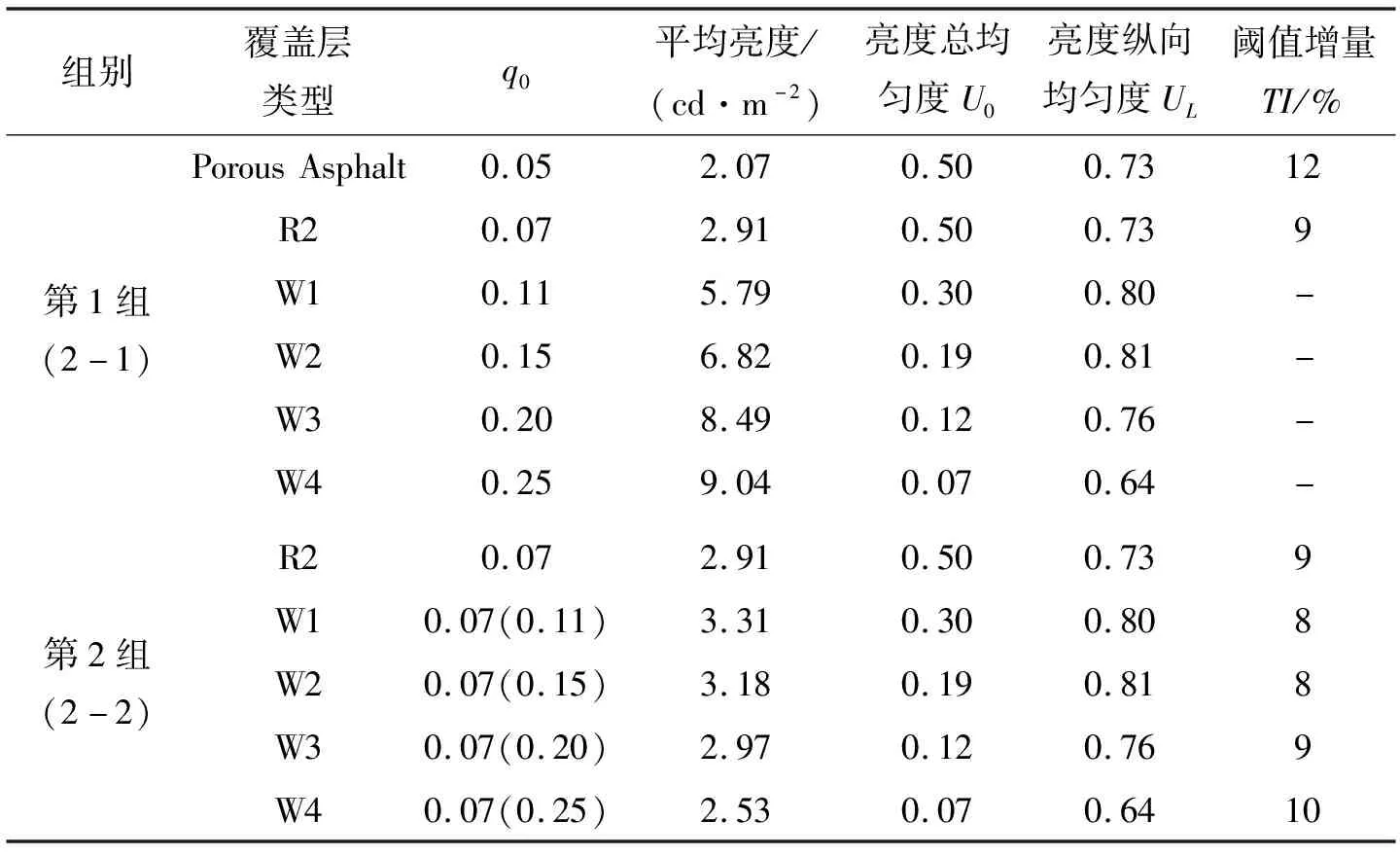

双车道试验第一组试验,通过改变覆盖层类型,改变发生在路面的镜面反射性能模拟道路潮湿状况。双车道第二组试验,模拟潮湿路面以现行设计流程采用干燥状况下的各项指标参数进行设计。其所得数据综合如表3所示。

表3 双车道试验测光结果

第一组样本的数据显示:镜面反射性能与平均亮度、亮度总均匀度以及亮度纵向均匀的关系呈现一种固定的变化趋势。可见在双车道路面,随着路面的镜面反射现象的愈发强烈,道路的平均亮度会随之提高,平均亮度的提高并不会使得整条道路亮度全面提升。相反,最大亮度和最小亮度的差距将会加大,导致亮度总均匀度随镜面反射效应迅速降低,远低于现行规范中的0.4的限制,并且亮度总均匀度在潮湿状态下很难满足干燥状况下的要求。

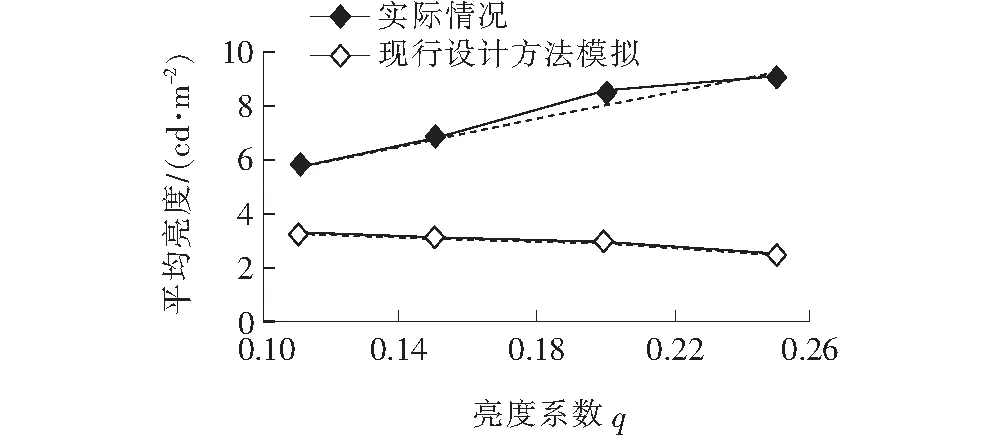

两种状况下的阈值增量对比见表3。现行设计流程下潮湿状态下平均亮度与实际状况下的平均亮度对比如图1所示。

图1 现行设计方法与实际情况对比

由图1可知:现行标准中都以干燥路面为设计对象,不考虑潮湿路面状况或者以干燥路面状况涵盖潮湿路面状况是不恰当的。首先,针对干燥路面的设计方法是将路面以漫反射为主作为设计前提,然而潮湿状况下路面的反射特性发生了显著变化,镜面反射的因素不容忽视。随着镜面反射现象的加剧,平均亮度随之迅速升高。根据阈值增量计算公式,阈值增量的值会迅速降低。甚至双车道试验显示一定情况下阈值增量为0或不足以计算。显然,在潮湿状况下,若以阈值增量作为眩光限制指标,已经无法达到限制的目的,因此需要新的针对潮湿路面的设计方法和设计指标。

4.2 四车道模拟试验

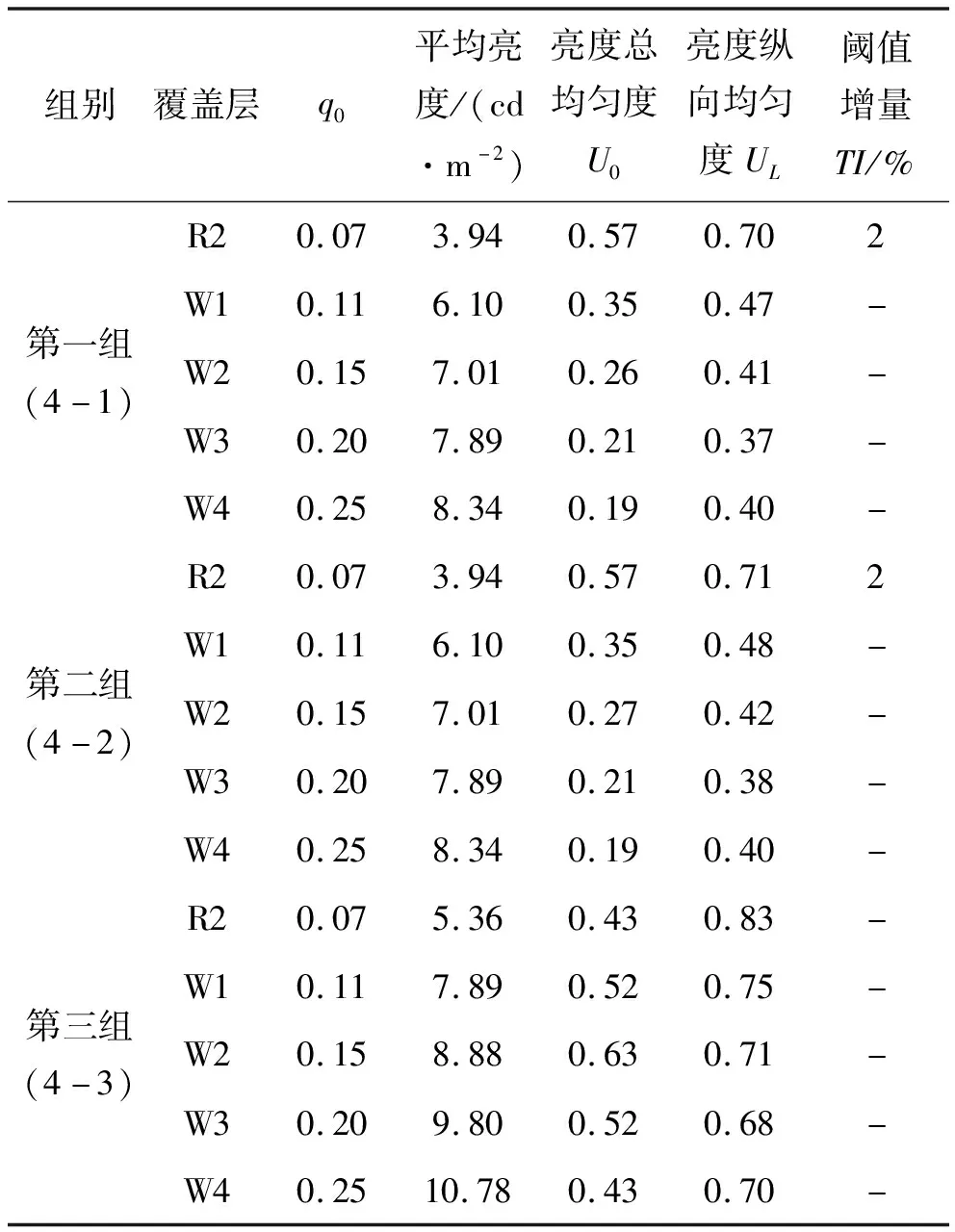

四车道模拟试验进行了3组试验。第三组试验为干燥路面试验,第一组试验和第二组试验分别采取了对称布置和交叉布置的两种主要灯具布设方式,是为了对比四车道状况下灯具的布设方式对于道路路面的照明状态和眩光现象的影响。两组试验数据汇总如表4中第一、二组数据所示。对比表中数据,虽然照明设施的布设方式不同,但是在照明设计的基本参数方面的数据几乎一致,则后续分析可以排除照明装置的布设方式对路面眩光的影响,不将其纳入考虑。

从表4可以看出:路面平均亮度和亮度均匀度随着路面反射性能变化的变化趋势与双车道模拟试验中变化趋势一致,即随着路面镜面反射性能提高,镜面反射现象加剧,路面平均亮度升高而亮度均匀度(总均匀度和纵向均匀度)下降。同时,四车道模拟试验也再次验证了阈值增量在路面潮湿状态下等于0或者不足以计算而不能作为眩光限制指标。

表4 四车道试验数据汇总

基于在双车道和四车道试验中发现的潮湿状况下路面平均亮度随着镜面反射现象加剧提升、均匀度下降的现象,提出假设:若以现有分类体系中镜面反射最极端的状况作为设计对象,进行道路照明设施的布设与调整,以满足干燥条件下的现行规范标准,以期提高潮湿状态下的均匀度,降低甚至消除眩光现象发生的可能。样本4-3以W4覆盖层作为设计对象进行布设,所得数据汇总如表4中第3组所示。

由表4可以得出:对于现行规范中针对平均亮度0.75 cd/m2、亮度总均匀度0.40、亮度纵向均匀度0.60的限制规定,上述的各个覆盖层都可以充分满足,并且路面在干燥状况下的阈值增量为0或小到忽略不计(即眩光现象被很好地限制)。

4.3 试验结论

根据双车道模拟试验2-1,四车道模拟试验4-1和四车道模拟试验4-2的数据分析,当路面潮湿程度不断提高,镜面反射的现象愈发严重,数值上反映为亮度系数的增加,实际上会导致路面Lav大幅提高。与此同时,U0和UL降低。在正常照明设置条件下,虽然由于极端亮度对比产生的眩光现象会减少,但由于亮度分布不均匀导致的眩光现象却不容忽视。

根据双车道模拟试验2-2,现行设计方法下模拟的照明状况与实际情况呈现截然相反的亮度变化趋势。实际上,现行设计方法无法准确反映潮湿路面的照明状况。显然,规范中采用的阈值增量已失去限制的效力。

根据四车道模拟试验4-3,可以提供两种减少眩光的设计方法:① 采用均匀度进行限制,引入CIE报告中的建议值0.15作为限制。但是,该方法需要进一步的主观评价试验来确定数值的可行性;② 设计时以潮湿路面为对象,以各项指标满足干燥状态下的标准值为合格标准。但是,该设计方法可能是不经济的。

5 结论

现行规范中,道路照明质量的评估包括眩光现象的限制和道路照明设计都是基于道路处于干燥状态下的参数和性能制定的。此次研究围绕潮湿状态下路面眩光限制指标展开。得到以下主要结论:

(1)随着路面不断变潮湿,路面的镜面反射性能提高,平均亮度显著增加,路面亮度总均匀度和亮度纵向均匀度会显著下降。潮湿路面亮度均匀度很难达到干燥状态下对于路面均匀度的要求。

(2)在潮湿状态下,阈值增量的数值远低于干燥状况下的规范要求甚至可以忽略不计。换言之,设计规范中针对眩光做出的限制在潮湿状况下已经失效。

(3)对潮湿状态下亮度总均匀度进行限制,可以降低眩光的影响。有两种方法:① 采取CIE的建议值0.15;② 以道路潮湿状态W4作为设计对象进行照明布设,以干燥状态下的高指标来限制,但这样的做法可能不经济。

(4)在一般照明布置下,排水路面镜面反射性能低于一般干燥路面,路面以漫反射为主,其阈值增量会保持一个较高的水平,通过将TI在现有规范上进行10%~15%的限制可以对眩光起到有效的限制作用。