2002—2016年华北平原植被生长状况及水文要素时空特征分析

曹艳萍, 秦 奋,庞营军,赵 芳,黄金亭

1 河南大学环境与规划学院,开封 475004 2 黄河中下游数字地理技术教育部重点实验室,开封 475004 3 中国林业科学研究院荒漠化研究所,北京 100091

陆地表面植被是监测全球气候变化的敏感指示器,是陆地地表生态系统的核心组成部分,也是链接大气、水体和土壤的纽带[1]。气候和水分环境是植被生长状况的重要影响因素;而植被生长状态变化又将改变陆地地表下垫面属性,进一步影响气候调节、水土保持以及整个生态系统的稳定性[2]。地表植被变化是气候变化、人类活动等多种因素共同作用的结果。因此,研究植被变化及其与气候、水文环境因子之间的关系可为应对气候和水环境变化提供重要的理论依据,也是有效预测生物圈对自然气候系统和人类活动反馈的前提。

降水、土壤水直接影像区域植被生长。而当光照充足、降水有限时,地下水是土壤水补给的重要来源,因而地下水也会对生态系统产生一定的影响。Koirala等[3]利用一系列高分辨率数据对全球尺度上地下水和植被的关系做了研究,结果表明全球2/3的植被区的总初级生产力(GPP)至少在一个季节内与地下水位(WTD)有关:湿润地区的GPP和WTD主要呈负相关,干旱区主要呈正相关。

华北平原是中国重要的政治、经济、文化中心,也是重要的粮棉油生产基地[4]。水资源短缺是该地区社会经济和农业持续发展的主要限制因素。近年来,随着工农业的发展,用水量急剧增加;同时降水量明显减少,造成了华北平原水资源匮乏,地表干枯;连年超采地下水,使地下水位持续下降,形成大面积地下水漏斗区。因此,迫切需要分析华北平原植被生长状况及水文要素时空动态变化特征。

对于大、中尺度研究区域,遥感方法是监测其植被变化的有效手段。植被指数是植被覆盖度、植被初级生产力等植被生态参数的重要指示器。研究表明,归一化植被指数(Normalized Difference Vegetation Index, NDVI)是目前最为广泛应用的植被指数[5]。但是由于NDVI算法本身并非线性,对于覆盖度较高的天然植被和农作物区域,NDVI饱和现象比较严重,且土壤背景的干扰噪声也在一定程度上损害NDVI的空间一致性;增强型植被指数(Enhanced Vegetation Index, EVI)较好解决了NDVI的红光饱和、大气和土壤背景的干扰影响,更加适合高植被覆盖度的区域[6]。

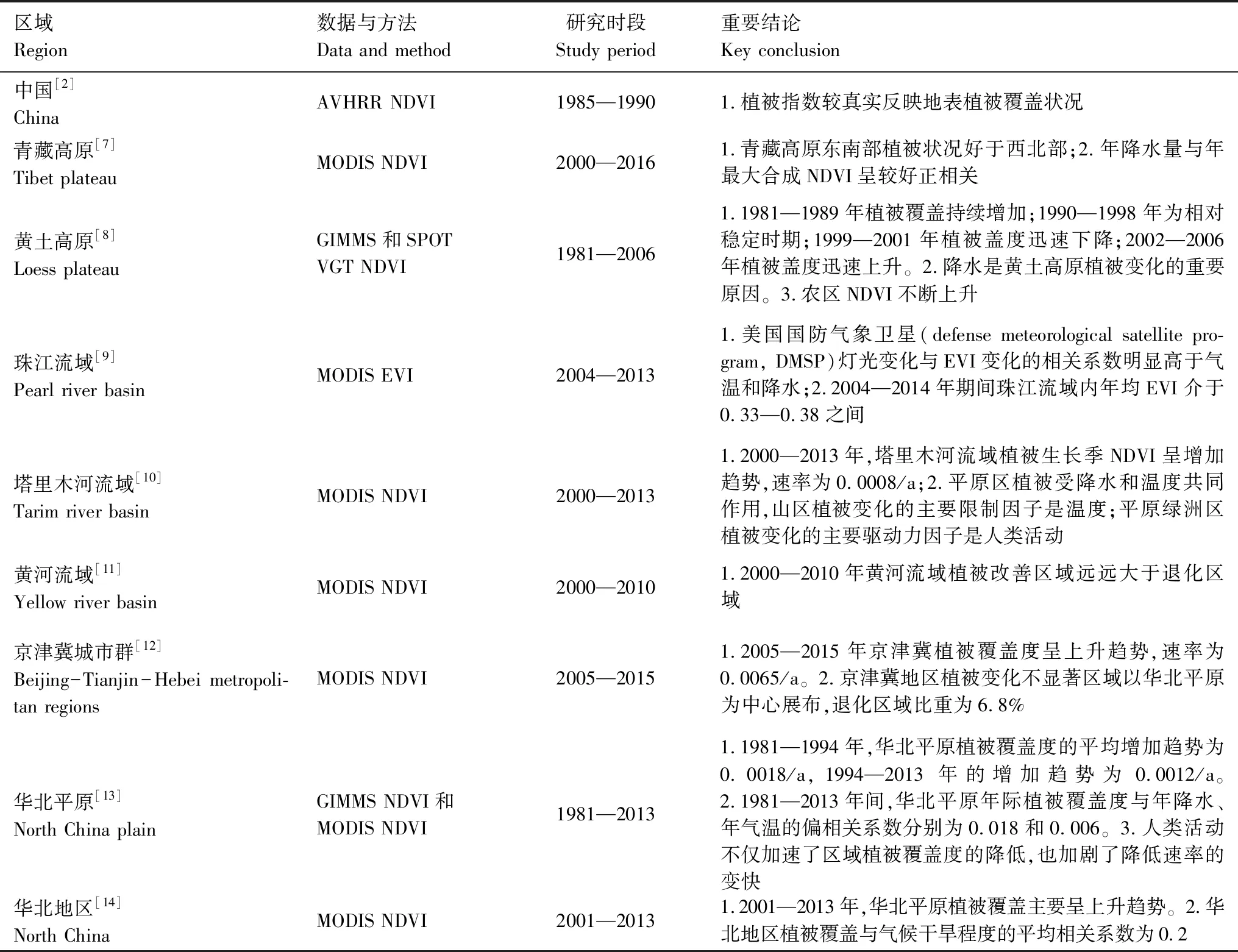

表1中列举一些基于不同植被指标在中国不同区域的相关研究。尽管基于遥感的植被状况相关研究逐渐增多,多数研究集中在气候或人类活动有关因素与植被变化之间的定量关系。探究气候变化且人口活动密集区域的植被生长状况及其与水文要素变化关系对于区域植被利用与保护有一定意义。本文分析华北平原MODIS EVI植被指数、关键水文要素的时空分布特征和变化趋势,重点探讨不同生态系统分区植被生长状况和水文要素的关系。

1 研究区域概况

华北平原是我国三大平原之一,主要农业区域之一;位于中国东部沿海,地跨112.4°—122.7°E, 32.5°—40.6°N,北抵燕山山麓,南达大别山北侧,西依太行山-伏牛山,东邻渤海和黄海。研究区域总面积约39.2万km2,除山东半岛为丘陵外,大部分地区为平原;土地利用类型多为耕地。

研究区属于温带大陆季风气候,年均气温8—15 ℃,年均降水500—900 mm。降水集中分布在6—9月份,四季变化明显,夏季高温多雨,冬季寒冷干燥。华北平原是以旱作为主的农业区,农作物以一年两熟为主,主要的粮食作物是冬小麦、夏玉米,主要经济作物是棉花和花生。华北平原人均水资源量仅为456 m3/年,不足全国的1/6。地表水时空分布不均,地下水已成为华北平原经济、社会、农业可持续发展的重要支柱。

表1 基于遥感监测分析中国不同区域植被生长状况

为探讨不同生态系统分区植被生长的变化特征,将研究区域已有自然分区按照地形和综合农业区划等分为4个子区域(图 1)[15],分别为:燕山-太行山山麓平原区、冀鲁豫低洼平原区、黄淮平原区、山东丘陵农林区。山东丘陵农林区的植被以落叶阔叶林为主,其他3个子区域的植被以农作物为主,仅在太行山、燕山山麓边缘等生长灌丛、小片落叶阔叶林、乔木等植被。如图 1所示,2002—2016年间该区域EVI分布范围为0—0.75,黄淮平原区、冀鲁豫低洼平原区中南部地区的植被生长最佳,燕山-太行山山麓平原区、冀鲁豫低洼平原区的北部和山东丘陵农林区的部分地区植被覆盖度较低。

图1 华北平原增强型植被指数(enhanced vegetation index,EVI)在2002—2016年间多年均值空间分布Fig.1 Spatial distribution of multi-year averaged enhanced vegetation index (EVI) from 2002 to 2016 over North China Plain

2 数据与方法

2.1 MODIS EVI数据

本文采用2002—2016年的Terra MODIS传感器的0.05°空间分辨率的L3级逐月增强型植被指数(MODIS/Terra Vegetation Indices Monthly L3 Global 0.05deg CMG),源于NASA陆地分布式数据档案中心(Land Processes Distributed Active Archive Center,LPDAAC)。

EVI的计算公式为:

(1)

其中G为增益因子,L为背景调整项,C1和C2为拟合系数;ρB、ρR、ρNIR分别为MODIS的蓝光、红光和近红外波段的光谱反射率。MODIS EVI产品数据反演过程中,G=2.5,L=1,C1=6,C2=7.5。

基于月EVI数据,根据国际通用的最大值合成法(Maximum Value Composite,MVC)得到研究区域2002—2016年的逐年EVI最大值序列图谱,代表年内生长季的植被状态。此外,基于最大值合成法思路,根据公式2求研究区域逐格网的逐年EVI最小值序列图谱,代表年内非生长季的植被状态。

EVIi=min(EVIi,j)

(2)

式中,EVIi指i(i=2002—2016)年的EVI数据,EVIi,j指i年的j月(j=1—12)的EVI数据。

2.2 GRACE重力卫星数据

本文采用GRACE CSR RL05 Mascon水储量变化量数据,时间分辨率为月,空间分辨率为0.5°。该水储量变化量在垂直方向上是地下水、土壤水、地表水、冰雪水和生物含水量等五部分变化量的集成量[16]。研究表明基于Mascon算法反演得到的水储量变化量精度更高[17]。

本文基于GRACE水储量变化量和Global Land Data Assimilation System (GLDAS)的土壤水和雪水当量数据,根据公式3,反演得到华北平原地下水数据集。Feng等[18]利用GRACE重力卫星反演2003—2010年间华北平原地下水,研究时段内由于农业灌溉抽取地下水造成该地区地下水以(2.2±0.3) cm/a的速率减少,与地下水井实测数据相一致。

ΔGW=TWSA-ΔSM-ΔSWE

(3)

式中,Δ代表变化量,GW是地下水,TWSA是水储量变化量,SM是土壤水,SWE是雪水当量。

2.3 GLDAS数据

本文采用最新版本GLDAS- 2.1的Noah模型的输出变量,包括0.25°×0.25°空间分辨率的月时间尺度的土壤水和雪水当量,时间跨度为2000.01—至今。数据获取后,基于ArcMap平台进行投影(WGS84地理坐标系);从规则格网数据集中裁剪出研究区域的栅格数据;将0.25°数据进行重采样得到0.5°空间格网数据;最后基于月土壤水和雪水当量,分别求得其在2002—2016年间的月距平值,即月值(土壤水或雪水当量)减去2002—2016年间所有月份的平均值。

2.4 降水数据

2002—2015年间的降水数据来自中国区域高时空地面气象要素驱动数据集[19]。该套数据覆盖整个中国,时间跨度为1979—2015年,时间分辨率为3 h,空间分辨率为0.1°。从基金委国家地球系统科学数据平台—寒区旱区科学数据中心(http://westdc.westgis.ac.cn/)获取。

2016年的降水数据采用Global Precipitation Measurement(简称GPM)最新的3级融合降水产品IMERG(Integrated Multi-satellite Retrievals for GPM),空间分辨率为0.1°×0.1°,时间分辨率为月。从NASA降水测量计划网站(www.pmm.nasa.gov)获得。

2.5 一元线性回归法

本文采用一元线性回归法分析每个像元的植被和水文变量在2002—2016年间的变化趋势,计算公式为:

(4)

式中,θslope表示趋势线的斜率;n表示年份,i表示第i年(1≤i≤n),Yi表示第i年Y值,Y表示植被指数、水文要素等变量。

关于时间序列趋势显著性检验的统计方法很多,本文采用非参数Mann-Kendall趋势检验方法(简称MK趋势检验法)[20]进行趋势性检验。

2.6 植被与水文要素的相关关系

相关系数能够定量描述两个变量之间线性关系的紧密程度。对于两个要素x与y,如果它们的样本值分别为xi与yi(i=1,2,……,n),则它们之间的相关系数被定义为:

(5)

3 结果与分析

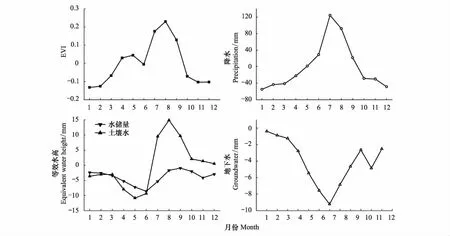

3.1 华北平原EVI和水文要素年内分布特征

图 2为华北平原EVI、降水、水储量、土壤水、地下水月值的年内分布特征图,由2002—2016年间月值求平均得到,例如1月降水量,为2002—2016年间15个1月份降水量的平均值。如图 2所示华北平原降水集中分布在6—9月份;7月份为峰值,高达124.3 mm。植被指数EVI与降水年内分布基本一致,相关系数高达0.9。不同于降水的典型“单峰”年内分布特征,华北平原EVI年内呈“双峰”分布特征,于5月份,8月份分别达到峰值,这一分布特征与华北平原的农作物生长季相匹配,5月份是冬小麦生长高峰期,8月份是夏玉米及其他非农作物生长峰值期。2002—2016年间水储量大致呈典型单峰年内分布特征,在丰水季(6—9月份)水储量变化量处于年内峰值。由EVI年内分布特征发现,研究区域5月份植被指数EVI处于次峰值,但是6月份EVI处于明显低谷值;水储量在6月份也处于严重亏损状态,与该月份EVI的低谷状态相一致。6月份上旬是小麦农作物收割期,下旬是玉米等农作物播种期,小麦农作物的收割造成植被覆盖降低,EVI值减少。而6月份玉米等农作物的播种期后需要大面积灌溉,抽取大量地下水满足农作物需求,造成区域水储量、地下水的严重减少。区域年内月EVI与土壤水相关系数为0.59,二者的峰值时刻相一致(8月份)。已有研究表明华北平原地下水是该区域水储量减少的主要因素[18],由图 2可知,地下水在7月份和11月份出现低谷值,7月份的明显低谷值是华北平原夏季农作物需求大量地下水导致的,11月份低谷值是由抽取地下水灌溉冬小麦造成的。整体上,华北平原植被生长和水文要素的年内分布特征具有极强的相关性。

图2 华北平原EVI、降水、水储量、土壤水、地下水的年内分布Fig.2 Annual internal distribution of EVI, precipitation, water storage, soil moisture, groundwater of North China Plain

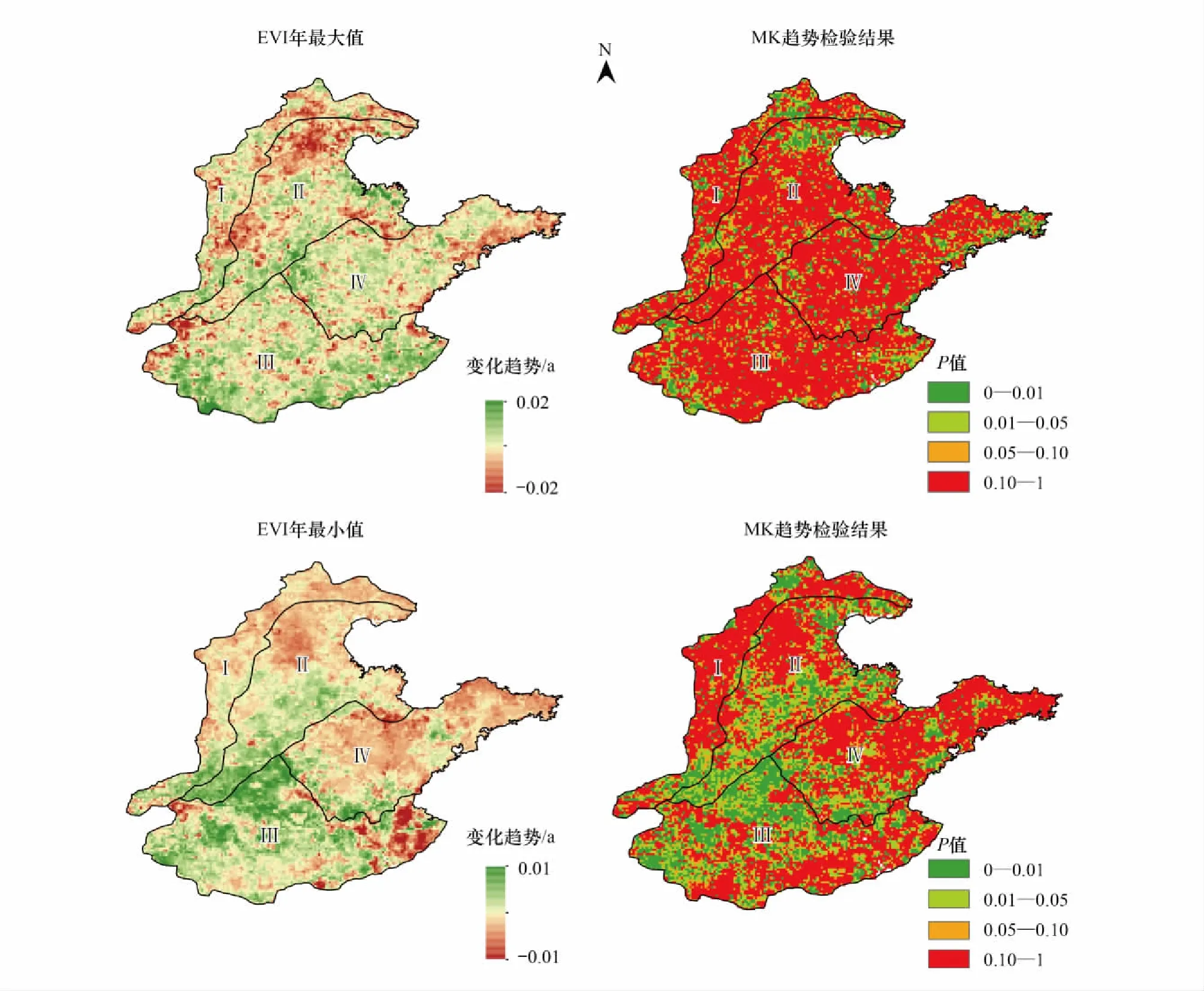

3.2 华北平原EVI和水文要素年际变化趋势空间分布特征

基于月EVI影像,根据最大值合成法和最小值合成法分别得到2002—2016年间的逐年EVI最大值和最小值空间分布图,利用一元线性回归法计算得到该时期华北平原EVI年最大值和年最小值的变化趋势空间分布图(图 3)。从空间格网变化速率的幅度可知,EVI年最小值年变化速率的幅度(-0.01/a—0.01/a)小于EVI年最大值变化速率的幅度(-0.02/a—0.02/a),且二者变化趋势空间分布差异明显。研究区域53%格网EVI年最大值的趋势分析值为正值,表明这些格网的EVI年最大值呈增长趋势;47%格网EVI 年最大值趋势分析值为负值,表明这些格网的EVI年最大值呈减少趋势。研究区域81%格网EVI年最小值的趋势分析值为正值,表明这些格网的EVI年最小值呈增长趋势;19%格网EVI 年最小值趋势分析值为负值,表明这些格网的EVI年最小值呈减少趋势。对EVI年最大值和EVI年最小值的变化趋势分别进行MK显著性检验。整个华北平原29%格网的EVI年最大值的年际变化通过显著性检验(P<0.1);49%格网的EVI年最小值的年际变化通过显著性检验(P<0.1)。从空间分布特征发现:EVI年最大值显著变化格网(P<0.1)集中分布在黄淮平原的南部地区,冀鲁豫低洼平原区北部,燕山-太行山山麓平原北部及山东丘陵农林区的东部;EVI年最小值显著变化格网(P<0.1)集中分布在黄淮平原区的中北部、西部及冀鲁豫低洼平原区中南部地区。

图3 华北平原EVI年最大值和年最小值的年际变化趋势和MK显著性检验空间分布图Fig.3 Spatial distributions of annual trend and their significance test for the EVI annual maximum and EVI annual minimum of North China PlainI: 燕山-太行山山麓平原区;II: 冀鲁豫低洼平原区;III: 黄淮平原区;IV: 山东丘陵农林区

对图 3变化趋势空间分布进行统计得整个华北平原及4个不同生态子区域的EVI年最大值和EVI年最小值在2002—2016年间的年际变化速率的平均值,见表2。研究时段内,整个华北平原及其子区域的EVI年最大值年际变化趋势的区域格网平均值小于EVI年最小值年际变化趋势的区域格网平均值。华北平原的EVI年最大值呈微弱增长趋势,区域平均年际变化速率为0.001/10a,除黄淮平原区呈增长趋势,其他3个子区域呈减弱趋势,其中燕山-太行山山麓平原区的EVI年最大值年际减少速率最大,值为-0.008/10a,冀鲁豫低洼平原区次之,速率为-0.007/10a,山东丘陵农林区EVI年最大值以-0.003/10a的速率减少。华北平原EVI年最小值呈增长趋势,速率为0.017/10a。4个子区域的EVI年最小值亦呈增长趋势,其中黄淮平原区增长速率最大(0.024/10a),冀鲁豫低洼平原区次之(0.018/10a),山东丘陵农林区EVI年最小值变化速率最小(0.010/10a)。2002—2016年间,黄淮平原区的EVI年最大值和年最小值均呈增长趋势,其他3个子区域EVI年最大值呈减少趋势,而EVI年最小值呈增长趋势。总之,华北平原非生长季植被状况好转,生长季的植被状况除黄淮平原区植被好转外,其他区域植被整体呈退化趋势。

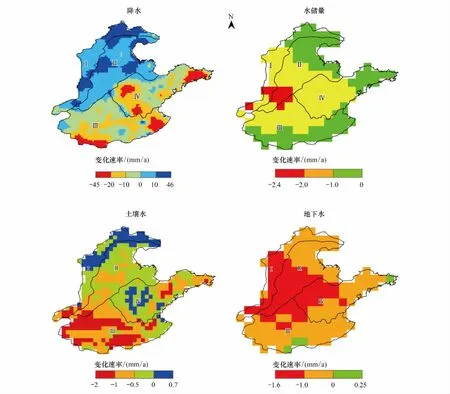

由图 4华北平原的降水、水储量变化量、土壤水及地下水的年际变化趋势空间分布图可知,2002—2016年间,燕山-太行山山麓平原区和冀鲁豫低洼平原区降水呈增加趋势,山东丘陵农林区和黄淮平原区的降水呈减少趋势。整个研究区域的水储量变化量呈减少趋势,且减少速率由东向西逐渐递增,最小值达-2.4 mm/a。燕山-太行山山麓平原的中北部及山东丘陵农林区中部局部地区的土壤水呈微弱增加趋势;华北平原其他区域的土壤水呈减少趋势,且减少速率由北向南逐渐递增,黄淮平原区达到最大减少速率,为-2 mm/a。由图 4地下水变化率空间分布图可知华北平原地下水呈减少趋势,中西部地区减少速率最大,为-1.6 mm/a;黄淮平原区南部3个格网和山东丘陵农林区近海地区的1个格网的地下水呈微弱增加(高达0.25 mm/a),可忽略不计。

图4 华北平原的降水、水储量、土壤水、地下水在2002—2016年间年际变化趋势空间分布Fig.4 MK trend spatial distribution of precipitation, water storage, soil moisture and groundwater over North China Plain during 2002—2016

对图 4变化趋势空间分布进行统计得整个华北平原及4个不同生态子区域的降水、水储量、土壤水、地下水在2002—2016年间的年际变化速率的平均值,见表2。2002—2016年间,华北平原降水以-2.61 mm/a的速率减少;水储量、土壤水和地下水均以不同速率呈减少趋势。燕山-太行山山麓平原区和冀鲁豫低洼平原区的降水的增多与EVI年最小值的增多呈正相关;水储量、地下水、土壤水的减少趋势与EVI年最大值的减少呈正相关。黄淮平原区的降水、水储量、地下水和土壤水呈减少趋势,且土壤水减少速率是四个子区域中最大的,降水、水储量、地下水、土壤水的减少趋势与EVI年最大值和EVI年最小值的增大趋势呈负相关。山东丘陵农林区的降水减少速率较大,与该区域EVI年最大值的减少趋势呈正相关关系,与EVI年最小值的增长趋势呈负相关关系。

4 讨论

4.1 华北平原植被生长状况及与其他区域异同

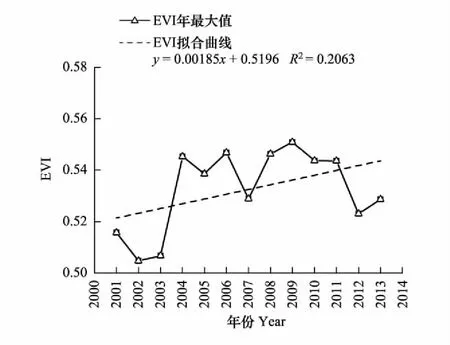

表1展示了华北平原与其他地区(中国、青藏高原、黄土高原、黄河流域、珠江流域、塔里木河流域、京津冀地区)的植被生长状况。基于MODIS NDVI数据赵舒怡等[14]发现2001—2013年间华北平原植被覆盖主要呈上升趋势。本文基于MODIS EVI年最大值发现2001—2013年间华北平原植被亦呈增长趋势(图5),与已有研究结果相一致。不同区域或同一区域不同时段的植被生长状况存在异同,且不同区域气候变化和人类活动对地表植被变化的贡献量不同。青藏高原植被覆盖主要受降水影响,黄土高原、黄河流域、塔里木河流域、华北平原植被覆盖变化受气候变化和人类活动共同作用,珠江流域、京津冀城市群植被覆盖主要受人类活动影响。

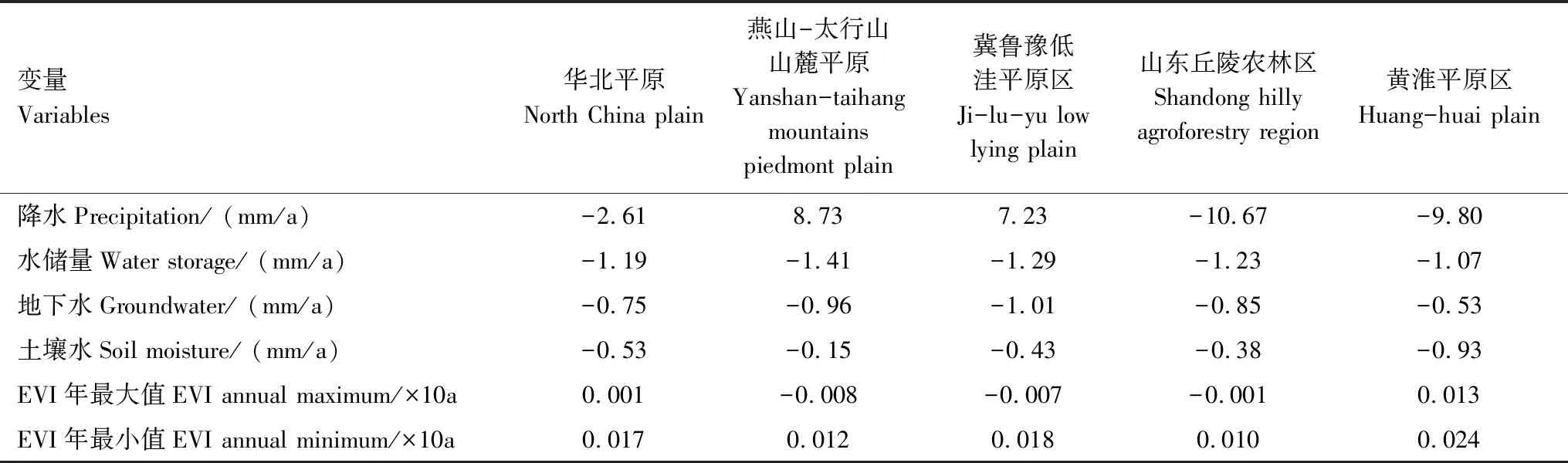

表2华北平原及不同生态子区域的降水、水储量、地下水、土壤水、EVI年最大值和EVI年最小值在2002—2016年间的年变化速率

Table2Annualchangeratesofprecipitation,waterstorage,groundwater,soilmoisture,EVIannualmaximumandEVIannualminimumoverNorthChinaPlainanditsdifferentecologiczonesfrom2002to2016

变量Variables华北平原North China plain燕山-太行山山麓平原Yanshan-taihang mountains piedmont plain冀鲁豫低洼平原区Ji-lu-yu low lying plain山东丘陵农林区Shandong hilly agroforestry region黄淮平原区Huang-huai plain降水Precipitation/ (mm/a)-2.618.737.23-10.67-9.80水储量Water storage/ (mm/a)-1.19-1.41-1.29-1.23-1.07地下水Groundwater/ (mm/a)-0.75-0.96-1.01-0.85-0.53土壤水Soil moisture/ (mm/a)-0.53-0.15-0.43-0.38-0.93EVI年最大值EVI annual maximum/×10a0.001-0.008-0.007-0.0010.013EVI年最小值EVI annual minimum/×10a0.0170.0120.0180.0100.024

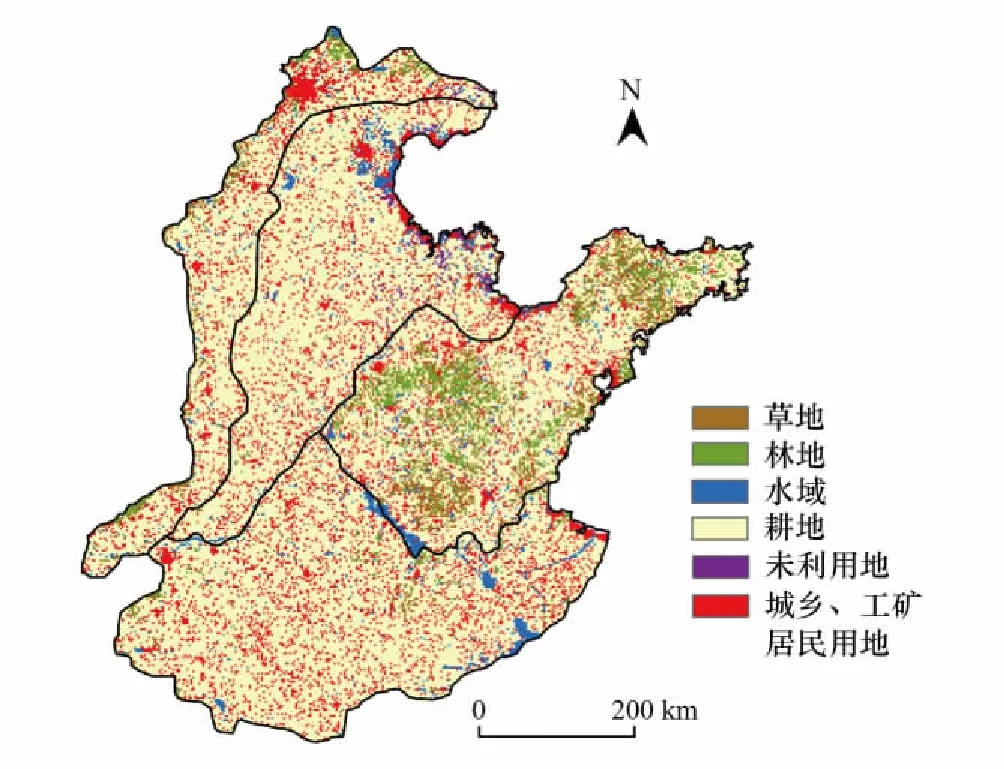

图6为华北平原土地利用分布图,主要包括耕地、草地、林地、水域、城乡工矿建筑用地、未利用地6个一级类型,其中耕地面积约占总面积的72.4%,城乡、工矿、居民用地面积约为15.6%,草地、林地、水域、未利用地的分布面积分别为4.3%,3.5%,3.6%和0.6%。耕地以旱地为主,面积占耕地总面积的94.4%。黄淮平原区植被类型以农作物为主,生长季植被长势最佳,EVI值最高(图1);华北平原的林地和草地等自然植被占少部分,集中分布在山东丘陵农林区,该区域EVI指数低于黄淮平原区(图1);燕山-太行山山麓平原区北部和冀鲁豫低洼平原区北部是城乡、工矿、居民用地集中分布区,该区域植被指数最低(图1)。整体上,华北平原以农作物为主,植被指数分布呈典型季节分布规律,人类活动(例如灌溉、城市扩张等)直接影响植被生长状况。

图5 2001—2013年华北平原植被指数EVI年最大值年际分布图Fig.5 Interannual distribution of EVI annual maximum over North China Plain from 2001 to 2013

图6 华北平原土地覆盖/土地利用分布图Fig.6 Land cover/land use distribution of North China Plain

4.2 华北平原植被生长与水文要素相关性分析

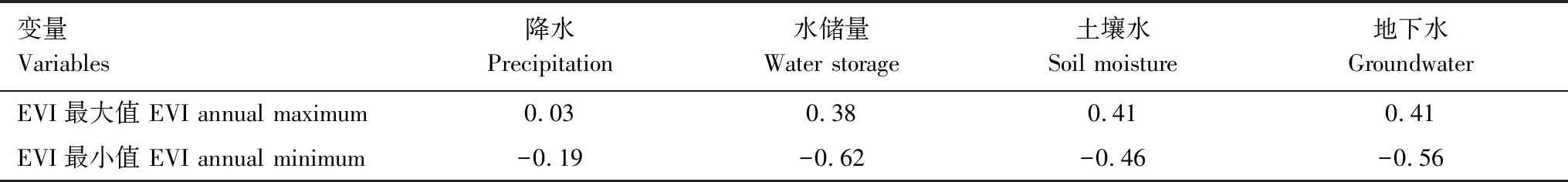

EVI年最大值和年最小值与降水、水储量、土壤水、地下水等水文要素多年时序数据之间的相关系数见表3。2002—2016年间,华北平原EVI年最大值与降水量、水储量、土壤水和地下水的相关系数均为正值,而EVI年最小值与各水文变量的相关系数均成负值,且后者绝对值大于前者的绝对值(表3)。从相关性角度分析,降水、水储量、土壤水、地下水的增多对EVI年最大值起正面作用,促使植被好转;而EVI年最小值的增长需要消耗更多水资源量。从相关系数数值上看,水储量、土壤水、地下水与EVI年最大值及EVI年最小值的相关系数明显大于降水,说明华北平原植被与水储量、土壤水和地下水的相关性更好,即水储量、地下水、土壤水能够更敏感地反映区域植被的动态变化。

表3EVI年最大值和年最小值与降水、水储量、土壤水、地下水年时序数据的相关系数

Table3CorrelationcoefficientbetweenEVIannualmaximum,EVIannualminimumandprecipitation,waterstorage,soilmoistureandgroundwater

变量Variables降水Precipitation水储量Water storage土壤水Soil moisture地下水GroundwaterEVI最大值 EVI annual maximum0.030.380.410.41EVI最小值 EVI annual minimum-0.19-0.62-0.46-0.56

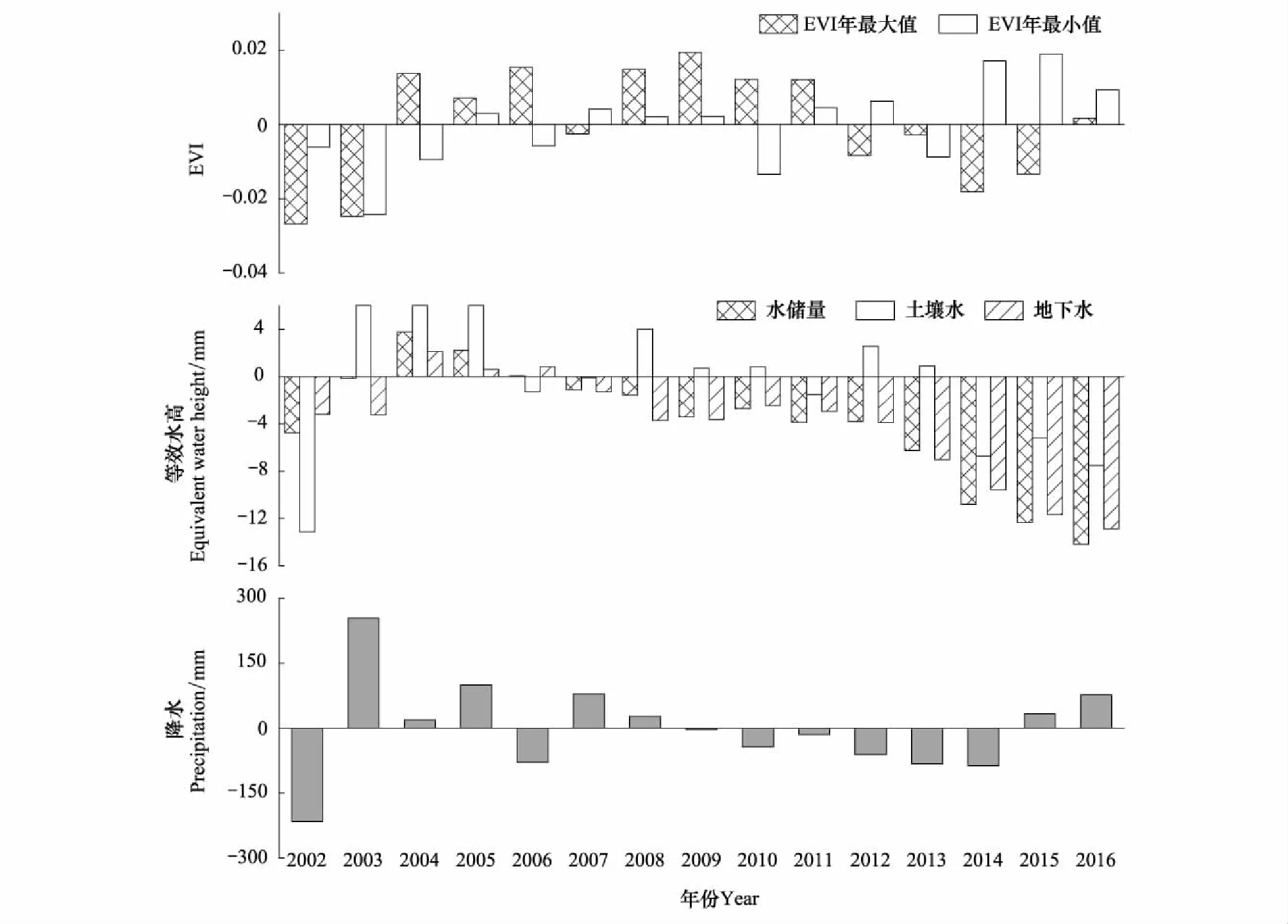

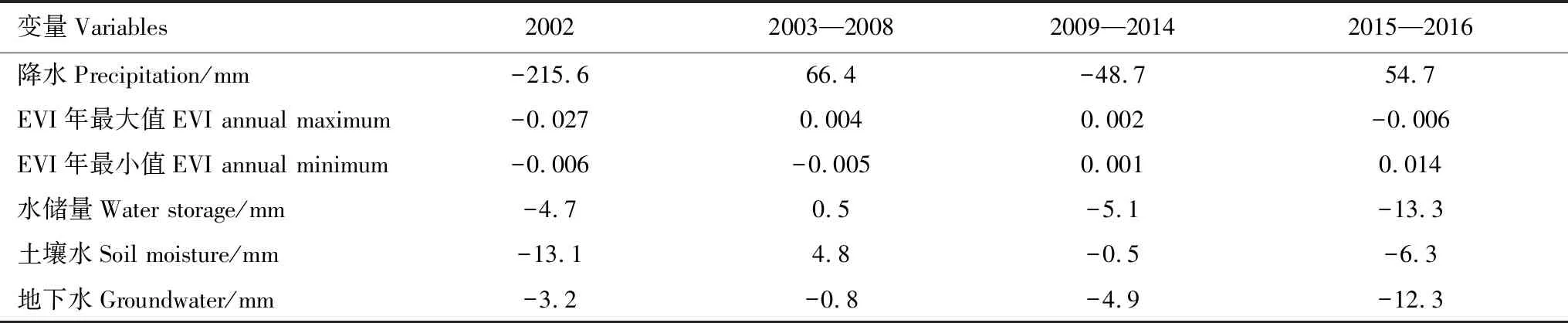

基于年时序数据和多年平均值,计算得到各变量年距平值。图7为EVI年最大值、EVI年最小值、降水、水储量、土壤水、地下水2002—2016年间的年距平值时序分布。依据降水多年时序分布特征将华北平原气候分为四个阶段(表4),2002年,降水距平值为21世纪以来的极小值,定义为枯年;2003—2008年,多年平均降水距平值为66.4 mm,为丰年;2009—2014年,多年平均降水距平值为-48.7 mm,为枯年;2015—2016年,平均降水距平值为54.7 mm,为丰年。4个阶段植被生长状况和水文要素的分布情况是:受2002年降水量极少影响,该年EVI年最大值、EVI年最小值、水储量、土壤水和地下水等要素低于多年平均值;2003—2008年丰水年,EVI年最大值、水储量、土壤水、地下水等要素较2002年明显增多,且较多年平均状态高或者基本持平,EVI年最小值较多年平均状态略微偏低;2009—2014年枯水年,EVI年最大值和EVI年最小值高于多年平均值,EVI年最大值较相邻丰水年阶段偏低,同时区域水储量、土壤水和地下水较多年平均量偏低;2015—2016年丰水年,EVI年最小值多于多年平均值,而EVI年最大值、水储量、土壤水和地下水等低于多年平均值,且分别低于上一时段的植被和水文要素状态。

研究表明降水影响华北平原生长季和非生长季的植被状况,而植被生长状况还受人类活动(如地下水灌溉、城市扩张等)影响,并未与降水保持完全同步。这主要是因为华北平原的降水已不能满足其植被生长需求,为满足植被生长需求,需消耗水储量、土壤水和地下水。目前,华北平原的农业用水以抽取地下水灌溉为主。特别是冬小麦的大范围种植,在解决粮食安全问题的同时,也带来了地下水超采等问题。“为维持农作物生长消耗地下水”这一现象与本文结果“EVI年最小值与水储量、土壤水、地下水呈负相关关系”相一致。

图7 EVI年最大值、EVI年最小值、降水、水储量、土壤水、地下水的年距平时序分布Fig.7 Annual anomalies of annual maximum EVI, annual minimum EVI, precipitation, water storage, soil moisture and groundwater

变量Variables20022003—20082009—20142015—2016降水Precipitation/mm-215.666.4-48.754.7EVI年最大值EVI annual maximum-0.0270.0040.002-0.006EVI年最小值EVI annual minimum-0.006-0.0050.0010.014水储量Water storage/mm-4.70.5-5.1-13.3土壤水Soil moisture/mm-13.14.8-0.5-6.3地下水Groundwater/mm-3.2-0.8-4.9-12.3

5 结论

本文采用线性回归、Mann-Kendall趋势检验、相关系数等方法,利用2002—2016年MODIS EVI植被指数及降水、水储量、地下水和土壤水等数据,分析华北平原植被生长状况和水文要素时空变化特征,探讨植被生长状况与水文变化量之间的相关关系,得到以下结论:

(1)2002—2016年间,华北平原的EVI年最大值呈微弱增加趋势,速率为0.001/10a;EVI年最小值呈明显增长趋势,速率为0.017/10a;区域降水、水储量、土壤水、地下水等水文要素值均呈减少趋势。

(2)黄淮平原区EVI年最大值、EVI年最小值呈增长趋势,降水呈减少趋势;燕山-太行山山麓平原区、冀鲁豫低洼平原区的EVI年最大值呈减少趋势,EVI年最小值呈增长趋势,降水呈增长趋势;山东丘陵农林区EVI年最大值呈减少趋势,EVI年最小值呈增长趋势,降水呈减少趋势。4个子区域的水储量、土壤水、地下水均以不同速率呈减少趋势。

(3)华北平原植被生长状况受水文要素、人类活动(灌溉、土地利用)双重影响。降水影响华北平原生长季和非生长季的植被状况,而植被生长状况由于还受人类活动影响,并未与降水保持完全同步。生长季植被生长状况与水储量、土壤水、地下水呈正相关关系,非生长季的植被生长状况与水储量、土壤水、地下水呈负相关关系。

华北平原水文要素变化十分重要,它关系到区域内人类生存及社会经济发展。从近十来年华北平原植被生长状况时空特征变化可以看出,华北平原植被生长依赖降水和地下水,地下水在供给该地区植被生长中发挥了极为重要的作用,但也存在较多问题。本区降水量远远无法满足植被生长需求,很多地区依靠地下水维持植被生长,而地下水消耗量大且更新慢,对未来植被生长需求有一定的胁迫。在全球变暖的大背景下,如果人类活动继续加强,将会使华北平原水资源日趋减少,对区域内生态环境、人类生存以及社会经济发展产生灾难性影响。因此,在气候变化和人类活动影响的大背景下,研究植被对水文变化的响应机理,探讨不同生态环境的植被生长特征,可以为制定合理地下水开采制度提供理论依据,消除影响植被生长的不利因素,对区域生态环境产生积极影响。下一步工作将定量计算出区域人类活动对华北平原水资源的消耗及植被生长状况的贡献量,为制定合理有效的水资源管理制度、生态保护政策等提供理论依据。