迈向品质城市

——新时期中国地级以上城市治理指数构建及评价

■ 杜 锐 张 超 张意博 陈 思

近年来,随着政府明确公共服务职能,尤其是提出建设服务型政府的目标后,我国政府在治理改革中日益偏重公共服务的内容。服务型政府的内容,包括提供更多的社会公共品,特别是在环境保护、生态平衡、义务教育、基础交通、公共安全、社会福利等方面增加公共服务支出;简化行政审批程序,放松政府对社会经济事务的管制;改善政府官员的服务态度,增强政府与公民之间的相互信任;强化行政责任,实行各种形式的承诺制度和问责制等。而党的十九大报告提出中国经济发展的终极目标是“以人为本”这一执政理念,更是明晰了城市治理的最终目的。城市治理目标的人本化即应以人为核心,不断满足人民日益增长的美好生活需要,全面提升城市品质。

一、中国“城市治理指数”构建及测度

(一)指数构建与数据来源

目前,中国正处于经济由高速增长向高质量增长转型和城镇化由“量”的扩张向“质”的提升转型这一“双重转型”时期。在经历了“要素驱动型”“资本驱动型”之后,中国城镇化步入“创新驱动”发展阶段,人才、技术等成为城镇化的核心驱动要素,能否通过提升地方品质从而吸引并留住具备创新精神的“创意人才”是城市未来持续快速发展最关键的一环。因此,评价一个城市治理的优劣不仅要考量城市民众、社会在“城市事务”中的“参与度”这一“过程指标”,更要考量城市“地方品质”水平及是否提升这一“结果指标”。

基于这一判断,该城市治理评价体系聚焦于“表达与沟通”“创新与发展”“绿色与宜居”“开放与包容”“生机与活力”五大维度。首先,为集中反映市民及社会对城市事务意见建议的顺畅表达程度,笔者设置了“表达与沟通”这一指标维度。笔者认为,城市政府、社会力量和民众间有效沟通互动是城市治理的内在形态,而一个城市能否为民众留足“意愿表达的空间”是衡量这个城市“治理能力”的重要内涵。市民既是所在城市的建设者又是亲历者,是城市真正的主人,城市治理离不开民众参与。

其次,迈向“创新、宜居、开放包容、富有活力”的高品质城市应是现阶段“城市治理”的核心诉求。一个城市的“地方品质”该如何衡量?这取决该地区的技术(Technology)、人才(Talent)和包容性(Tolerance)。所谓技术(Technology)是指一个城市的创新和高科技的集中表现。人才(Talent)是指创新型人才或人力资本,一个城市生活设施越完善、生活环境越宜居,对创意人才吸引力就越强,城市就越有“活力”。年轻人是一个城市最典型的“活力人群”。同时,一个城市的消费增长,人们对住房、工作的需求均从不同侧面反映了城市活力。包容性 (Tolerance)是指开放、宽容和多样性。“流量经济”时代,一个城市能否在未来发展中胜出很大程度上源于其“开放度”,开放条件下人口的频繁流动伴随着文化、习俗的输入,都为城市发展带来多元性,让城市更开放和包容,而开放包容的城市氛围在吸引创意人才以及支持高科技产业发展和城市经济增长方面具有关键作用。

基于这一理念,该体系从“创新与发展”“绿色与宜居”“开放与包容”“生机与活力”4个指标维度进行分析。“创新与发展”维度主要选取人均GDP、人均可支配收入、人均财政收入、工业单位企业平均利润、创新指数、人均教育支出、人均科学技术支出7个二级指标;“绿色与宜居”维度主要选取人均公共财政支出、房价收入比、人均医疗床位、小学生生师比、人均公园绿地面积、人均道路、AQI 7个二级指标;“开放与包容”维度主要选取人口净流入、人口总流量、外来人口比重、总客运量、总货运量5个二级指标;“生机与活力”维度主要选取社会消费品零售总额、普通高等学校数、高校在校生数、有关“租房”这一关键词的百度指数、有关“工作”这一关键词的百度指数5个二级指标。

城市治理水平评价指标体系

需要特别说明的是,表中所有的统计指标数据均是针对一个城市的市辖区范围内进行的统计。囿于数据可得性,最终获得了全国276个地级及以上城市的数据,并利用SPSS22.0软件对上述样本数据进行处理。

(二)评价测度

在上一节构建的指标体系基础上,本文采用因子分析法和熵值法相结合的处理方法,首先对2016年我国276个地级及以上城市的治理水平进行综合评价。首先针对各类二级指标分别进行因子分析,提取相应的测度因子。然后,根据表达与沟通、创新与发展、绿色与宜居、开放与包容、生机与活力等各评价指标得分情况,采用熵值法确定其权重。最后,将各指标的权重与其所对应的得分相乘求和,得到各城市治理水平的综合得分。

城市治理水平的高低体现在城市发展演变的诸多层面,各因素间相互联系、相互支持共同决定了城市治理水平的评估结果。在选取5个维度进行因子分析的基础上,通过借助熵值法判断各公因子的离散程度,根据因子的离散程度大小,判断该因子对城市治理水平的影响程度。首先,对分析得到的5个公因子得分进行相应的标准化处理。然后,按照熵值法的计算公式求出各城市表达与沟通、创新与发展、绿色与宜居、开放与包容和生机与活力等指标的熵值,分别为0.877、0.917、0.876、0.976和0.918,进而得到以上各类指标的权重,分别为0.282、0.191、0.285、0.055和0.187。最后,将这些指标的权重分别与其所对应的得分相乘求和,得到各城市治理水平的综合得分。

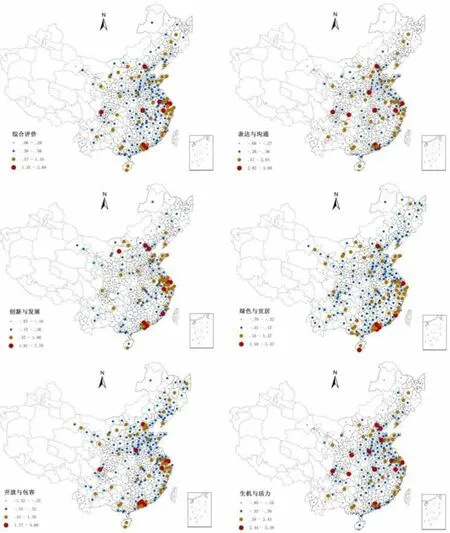

二、中国“城市治理指数”结果分析及评价

总体而言,各城市治理综合水平呈现出较大差异,其在空间上呈现“弓”形格局。治理水平较优的城市主要分布于“沿海”“沿长江”和“沿京广铁路”三条轴线上,且绝大多数来自于各大城市群;而治理排名居后的城市集中分布于中国西北、西南和北方欠发达地区,如甘肃、陕西、山西、云南和黑龙江等省份,城市治理水平的南北差异也异常明显。其中,北上广深四大城市综合得分均超过1.8,治理水平明显高于其他城市,是中国城市治理水平“第一阵列”。深圳以2.69分位列首位,北京、上海、广州分列2~4位。紧随其后的是杭州、武汉、东莞、成都、南京和苏州,城市治理综合得分达到1.3以上,是中国城市治理的“第二阵列”。天津、郑州、重庆、长沙、厦门、西安、珠海、济南、合肥和福州分列地级城市中的11~20位,为中国城市治理的“第三阵列”。相对而言,广大西部和东北城市,来宾、绥化、平凉、铁岭、朝阳、陇南、白银、庆阳、武威、定西等位于西部和东北的城市治理水平则相对落后,位列综合得分的后10位。

从城市治理的分项指标看,在城市治理的“表达与沟通”维度上,各省域内城市在得分上分布相对均匀,而在东部沿海的京津冀、山东省、江苏省、上海市以及浙江省较为集中,直辖市及省会城市在该维度上得分普遍较高,可见作为地区政治活动中心和信息汇集地,直辖市和省会城市居民对城市治理的参与度明显更高。具体而言,北京市在城市民众“表达与沟通”层面显著高于其他城市,民众对城市事务的意见表达意愿明显高于其他城市。上海、杭州、广州和深圳在民众“表达与沟通”上位列2~5位。在城市治理的“创新与发展”维度上,珠三角和长三角城市群是最显著的“高水平”聚集区,这两大城市群成为支撑我国创新发展的核心区域,在城市创新治理方面为我国其他城市提供了“样板”。具体而言,深圳、北京、上海、珠海、苏州、东莞、广州、天津等城市得分较高,这些城市均位于东部沿海的大都市区内,其中深圳以7.78分拉开了与其他城市的巨大差距,表明就城市创新而言,深圳远远走在了全国前列。

城市治理的“绿色与宜居”维度得分受地理影响非常显著,不同城市“绿色与宜居”分值高低的空间格局与“胡焕庸线”,我国第二、第三阶梯分界线和长江水域等高度吻合,且呈现巨大的南北差距。“绿色与宜居”分值居前的城市主要集中在南方地区,且大致沿着我国第二、第三阶梯分界线以及长江流域所包围的区域分布。具体而言,深圳、东莞和珠海三个珠三角城市位居前3位,厦门、北京、上海、广州、三亚、嘉峪关和南京分列4~10位。其中,厦门宜居性突出表现在良好的环境质量和较高的居民社会福利水平方面;三亚宜居性突出表现在优良的环境质量方面;嘉峪关宜居性主要体现为较高医疗水平和城市绿色空间;南京则主要体现为较高的工资福利水平和良好的基础教育。

在城市治理的“开放与包容”维度上,中部地区表现出明显的“塌陷”特征,安徽、河南南部、长江中游城市群、贵州、四川等城市开放包容性与沿海地区差距明显,未来如何构筑开放包容的地方品质是中部城市亟待解决的关键问题。具体而言,深圳、北京、上海和广州在“开放与包容”程度上分列前4位,而东莞、成都、苏州、佛山、杭州和郑州六城市在“开放与包容”指标上也表现优异。北上广深“开放包容性”俱佳,东莞、成都、苏州、杭州则属于“包容性”更强的城市,而佛山和郑州则属于“开放性”更高的城市。在“流量经济”时代,上述占据“流量”枢纽地位的城市保持着对外来人口极强的吸附力,也正逐渐成为未来中国“最具前途”的城市。

城市治理的“生机与活力”维度上分值较高的城市主要来自中国主要城市群,这也进一步印证了当前“城市群”作为我国城镇化主体形态及增长支撑空间的核心地位。而排名落后的区域集中分布于甘肃、云南以及东北地区,这些地区因其远离我国对外开放的市场重心而逐步衰落。具体而言,北上广三地活力明显高于其他城市,武汉、成都、重庆、杭州、郑州等城市活力水平也相对较高,其原因部分在于其中高校及年轻群体集聚;也有部分城市其活力源于快速的生活节奏,如杭州、郑州等。

通过对重点城市的分项指标做进一步梳理,笔者还发现不同城市的“城市治理短板”各异,从而在治理政策实施上也应有所侧重、抓住重点、精准发力。具体而言,有些城市需要在某一方面重点突破,如珠海、三亚、芜湖等在“表达与沟通”指标上短板明显,因此在未来城市治理中应重点关注其政务建设及主体沟通;郑州、南宁、保定、邯郸等在创新驱动发展方面动力明显不足,未来应重点在创新生态培育方面谋求突破;哈尔滨、潍坊、唐山、沧州、吉林等城市宜居性亟待提高;天津、重庆、宜春、衡阳等在城市“开放包容性”上有待进一步提升;鄂尔多斯、延安、石嘴山等则需继续引入大学生等“活力人群”以提高其城市活力。同时,也有部分城市需要双管齐下破解难题,如长春、西安、临沂、邢台等城市亟待在创新发展与绿色宜居两大领域谋求突破;东莞、舟山、包头、嘉峪关等则要在城市主体沟通和城市活力方面同时发力;南阳、徐州、盐城则应同时提升城市的宜居性与包容性。

因循上述分析思路,笔者还考察了2014年~2016年全国城市治理指数的变动情况。研究发现,中国城市治理水平变动在空间上呈现出“南方上升, 北方下降”“东部沿海上升,中西部内陆下降”及“大城市、中小城市上升,超大、特大城市下降”三大特征。首先,南方大部分地区城市治理指数在2014年~2016年间表现出显著增长趋势,尤其以长三角中南部地区和珠三角周边地区增长最为迅猛;北方地区除胶东半岛、淮海以北的部分城市外,大部分地区的城市治理水平则呈现出衰减态势。南方城市“城市治理指数”三年间平均增长了0.037,涨幅为10.4%; 而北方城市“城市治理指数”三年间平均下降了0.036,降幅为10.6%,未来北方城市“城市治理”任务将更为艰巨。其次,东部城市“城市治理指数”三年间平均增长了0.047,增幅为9.5%;中部城市“城市治理指数”三年间平均下降了0.021,降幅为7.2%;西部城市“城市治理指数”三年间平均下降了0.004,降幅为1.5%;东北城市“城市治理指数”三年间平均下降了0.038,降幅为14.2%,其中以东北地区下降最为明显。第三,超大城市“城市治理指数”三年间平均下降了0.028,降幅为2%;特大城市“城市治理指数”三年间平均下降了0.03,降幅为4%;大城市“城市治理指数”三年间平均上升了0.018,升幅为4.3%;中小城市“城市治理指数”三年间平均上升了0.006,升幅为2.3%。特大、超大城市的“城市治理”将是未来中国空间治理的重点和难点。

图1 2016年中国各地级城市“城市治理”综合指标及分项指标得分格局

图2 2014年~2016年中国各地级城市治理指数变动空间分布

图3 2014年~2016年中国各地级城市治理指数变动

具体而言,高得分高增长的“明星型”城市有成都、珠海、湛江、三亚、厦门、台州、温州、南京、宁波、舟山、绍兴等,集中分布于珠三角、福建、长三角等沿海发达地区;高得分低增长的“衰退型”城市有大庆、东营、长春、沈阳、邯郸、保定、石家庄等,集中分布于东北和河北地区;低得分高增长的“潜力型”城市有汕尾、梅州、河源、玉溪、岳阳等,集中分布于珠三角周边地区;低排名低增长的“问题型”城市有来宾、铜陵、武威、庆阳、定西、乌兰察布、绥化、朝阳、铁岭等西北和东北地区。

城市群作为我国加快推进城镇化进程的主体空间形态,是中国未来经济发展中最具活力和潜力的核心增长极点。大城市群内部各城市应是我国“城市治理”最重要的空间载体,城市“善治”应从城市群开启。笔者选取京津冀、珠三角、长三角、成渝和长江中游城市群五大城市群为研究对象,通过对比上述五大城市群的城市治理指数来判断中国城市群治理水平差异。研究发现,就城市治理综合水平而言,珠三角城市群遥遥领先其他城市群,长三角次之, 京津冀、长江中游、成渝城市群分列3~5位。其中,珠三角在各个维度上都与其他城市群拉开了差距,且珠三角城市群内部各城市治理水平具备较强协调性。京津冀城市群治理最大的优势在于“开放包容度”,而最大短板在于缺乏“生机与活力”,京津冀内部城市在“城市活力”上存在巨大落差,这一落差直接拉低了城市群治理水平。长三角城市群治理在“创新发展”上表现较好,而在“绿色宜居”上表现最差,未来长三角地区应着力推进该区域城市在住房、交通、环境污染治理等多方面的治理改革,以便提升其综合治理水平。长江中游和成渝城市群具备较强的“生机与活力”,但两者最大的短板是开放包容性”较差,在未来创新发展过程中为吸引高端创意人才进入,成渝和长江中游地区必须提升其“城市软环境”,重点推进内部城市开放程度及城市多元文化建设。

图4 中国五大城市群平均分项治理指数

我国城镇化发展正在从“规模扩张”迈向“质量提升”的新阶段,完善和提升一个城市的“地方品质”应是提升城市治理水平的核心,“地方品质”主宰了一个城市的竞争力和未来成长性。目前具有较强竞争力的城市无一例外是典型的“高品质”城市,未来城市治理策略重心也在于构筑宜居宜业宜游的地方品质。“空间品质”的构筑应重点从完善城市创新生态系统、城市公共服务供给体系、城市人才服务体系,提升城市包容度四个维度切入。

从我国当前城市治理水平的空间分布状况来看,各城市治理综合水平呈现出较大差异,在空间上呈现“弓”形格局。治理水平较优的城市主要分布于沿海、沿长江和沿京广铁路三条轴线上,且绝大多数来自于各大城市群。北上广深四大城市治理水平明显高于其他城市,是中国城市治理水平“第一阵列”;除此之外,杭州、武汉、东莞、成都、南京、苏州、天津、郑州、重庆、长沙、厦门、西安等城市治理水平也明显好于其他城市。这些城市由于占据了流量枢纽地位,对外来人口、创意人群的巨大吸附力使其在“流量经济”时代成为未来中国最具前途的城市。