基于生态足迹的盐池县荒漠化治理工程可持续性效果分析

张一宁 张 颖/ 文

盐池县位于宁夏回族自治区东部,地处毛乌素沙地南缘,受其独特的地理位置和自然条件影响,自20 世纪以来便成为我国受风沙危害严重的地区之一。1961- 1990 年间,盐池县沙质荒漠化土地面积占总面积的比重从67.26%升至79.79%,上升12.53 个百分点[1],为从根本上改善当地生态环境,1991 年以来,盐池县开展一系列土地荒漠化治理生态工程建设,通过大量资金、人力的投入以及国家政策的支持,荒漠化程度实现了初步逆转,大面积的流动半流动沙丘得到治理。

盐池县荒漠化治理生态工程改善了本地区生态状况,恢复了生态系统,促进了资源再生,然而盐池县荒漠化治理的可持续性要求生态环境与经济社会发展相协调。本文基于生态足迹方法,对盐池县1991- 2015 年荒漠化治理工程区域生态足迹和生态承载力进行计算,分析工程实施效果以及可持续发展状态。

一、生态足迹计算方法与指标

生态足迹这一概念在1992 年由学者Rees 提出,而后Wackernagel 对其进行修正并进一步完善,该方法在区域构建、产业优化、经济社会发展方面得到了广泛应用[2]。本文采用生态足迹综合法,通过测算生态足迹、生态承载力,对生态足迹的盈亏状态进行判断,评价荒漠化治理工程的可持续性水平。

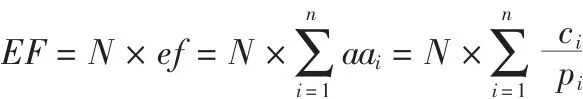

1. 生态足迹

生态足迹是指在某一区域内,人口、技术条件和经济规模一定的情况下,人类生产生活消耗的资源、能源以及吸收消费废弃物所必需的生态生产性土地面积[3]。其计算公式表示为:

式中,EF 为工程治理区域内总生态足迹,ef 为工程治理区域内人均生态足迹,N 为工程治理区域内人口数量,ci为工程治理区域内i 种物质的人均消费量,pi为第i 种物质的平均生产能力,aai为工程治理区域内人均第i 种物质折算的生产性土地面积。

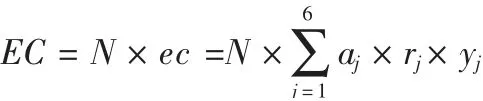

2. 生态承载力

生态承载力是指生产技术水平和生态功能保持在最低限制时,某区域能够提供给人类消耗生物资源、能源以及吸收人类产生废弃物的最大化生态生产性土地面积[4]。其计算公式为:

式中,EC 为工程治理区域的总生态承载力,ec 为工程治理区域的人均生态承载力,N 为工程治理区域内人口数量,aj为工程治理区域内人均生态型生产面积,rj为均衡因子,yj为产量因子。

3. 生态盈余、生态赤字

生态盈余与生态赤字是用来衡量某一区域是否有足够的自然资源、能源来维持人类的生产和消费活动。当生态足迹大于生态承载力时,表明该工程治理区域内资源消耗水平超过生态承载力,为生态赤字;反之,则为生态盈余。

二、盐池县荒漠化治理工程的生态足迹计算与分析

盐池县辖区总面积5707.15 平方公里,其中耕地面积为1304.88 平方公里,林地面积为2242.72 平方公里,草地面积为1901.82 平方公里,建筑用地面积为220.42 平方公里,化石燃料用地53.33 平方公里,水域面积为36.78 平方公里。

本文所使用的数据为宏观数据,主要来源于1991- 2015 年《盐池统计年鉴》、1991- 2015 年《宁夏统计年鉴》以及盐池县“十三五”规划。采用综合法进行盐池县荒漠化治理工程生态足迹的测算,得到的结果如附表所示:

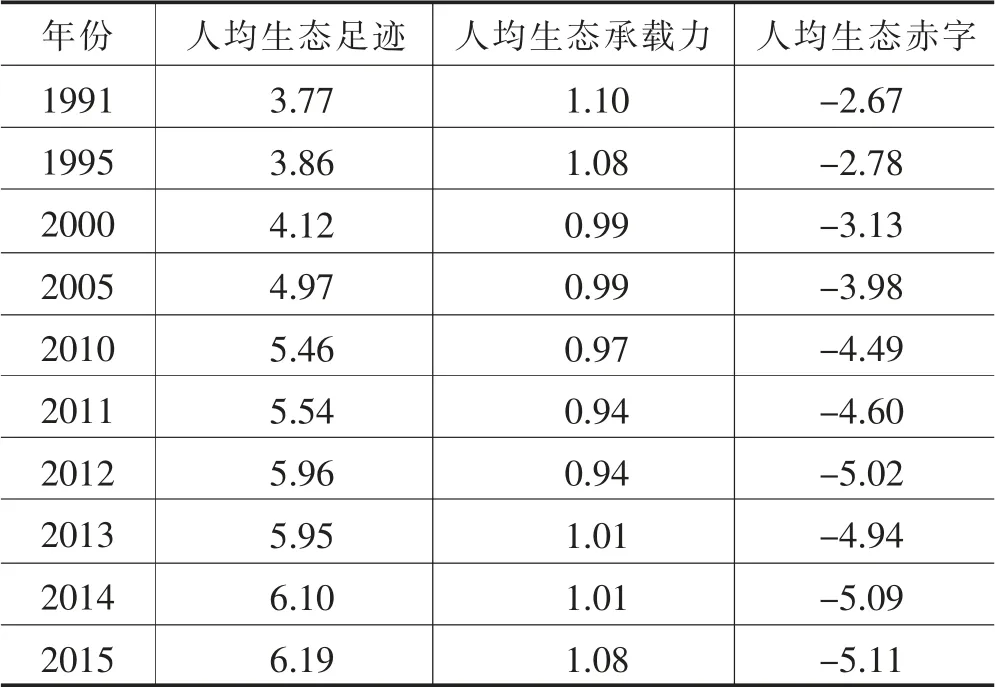

附表 1991-2015 年盐池县荒漠化治理工程生态足迹

1. 生态足迹

1991- 2015 年盐池县荒漠化治理工程人均生态足迹呈增加趋势,年平均增长率为2.7%,1991 年的人均生态足迹处于最小值,为3.77 公顷/ 人,2015 年的人均生态足迹为计算期内最大值,达到6.19 公顷/ 人。在研究期间,盐池县生态足迹的变化客观反映了地区发展离不开对环境资源、能源的消耗,体现了对不同资源的依赖程度有所不同。实施退耕还林等荒漠化治理工程能够有效修复荒漠化土地、改善当地生态环境,然而,对自然资源、能源的大量开采与利用导致盐池县的生态平衡处于失衡状态。

2. 生态承载力

1991- 2015 年盐池县荒漠化治理工程人均生态承载力呈现出先增加后减少的趋势,始终在1.0 公顷/ 人左右波动,人均生态承载力由1991 年的1.1 公顷/ 人下降到2012 年的0.94 公顷/ 人,而后上升到2015 年的1.08 公顷/ 人。荒漠化治理工程的实施在改善生态环境的同时,减少了荒漠化面积,扩大了可利用的土地面积,提高当地生态承载力,有利于盐池县生态环境的可持续发展。

3. 生态赤字

1991- 2015 年盐池县荒漠化治理工程始终处于人均生态赤字状态,总体上处于人均生态赤字增加趋势,1991 年为- 2.67 公顷/ 人,2015 年增加到- 5.11 公顷/ 人。尽管生态工程在一定程度上改善生态承载力,但是随着经济社会的发展,人们的需求日益增加,资源的大量消耗致使盐池县生态环境呈现出供不应求的态势,这一态势不利于盐池县自然环境的可持续发展。

三、结论及建议

1.1991- 2015 年间,盐池县荒漠化治理工程人均生态足迹整体上呈现出增长的趋势,人均生态承载力有小幅上升,但是基本保持稳定,由此导致盐池县人均生态赤字逐年增加,生态系统超负荷运转,状况不容乐观。研究期间盐池县荒漠化治理工程呈现出供不应求的不可持续状态,其实质是自然资源、能源的需求与供给不平衡。

2.充足的自然资源是盐池县整体快速发展的基础,但是不能以过度消耗自然资源作为发展经济的代价,因此盐池县应该对如何降低生态足迹采取一定的举措,有效缓解生态平衡失衡状态,达到盐池县生态环境可持续发展的目标。

3. 针对改善盐池县荒漠化治理工程下生态环境不可持续状态,建议可以从以下几点进行改进:继续实施荒漠化治理工程,改善生态环境,提高盐池县的生态承载力;合理利用能源,减少化石能源的使用,尽量开发利用可再生清洁能源;进一步优化产业结构,改变社会经济发展模型,对于高生态足迹低经济效益的产业进行调整。