崔木煤矿顶板涌突水类型及其判别研究

周建军

(中煤科工集团西安研究院有限公司,陕西 西安 710054)

我国煤矿顶板水害类型复杂多样,有顶板含水层涌突水、离层突水及突水溃砂等类型,如果根据水害类型采取针对性措施,将提高防治效率、降低盲目性、减少投入资金等。准确判断煤矿顶板发生水害的类型,对煤矿防治水工作具有重要意义。目前针对水害类型的研究多集中在全国水害类型分类[1-4]、某煤田或区域水害种类统计[5-9]及矿井存在的水害类型介绍[10],对同一矿井内某种水害的特征及分类进行详细研究的文献较少。位于陕西省黄陇煤田永陇矿区东部的崔木煤矿,多年生产过程中主要受顶板涌突水威胁,出现过水量几十方的顶板砂岩涌水,也发生过多次瞬时水量达几百至上千方的顶板离层突水;由于水量变化较大,发生规律不明,造成工作面防治水措施针对性不强,对安全生产带来极大危害。通过对矿井以往工作面顶板涌突水的统计分析,总结涌突水特征,将顶板涌突水进行系统的分类,并提出顶板涌突水类型判别指标,为矿井进行涌突水初步预测提供科学依据。

1 研究区概况

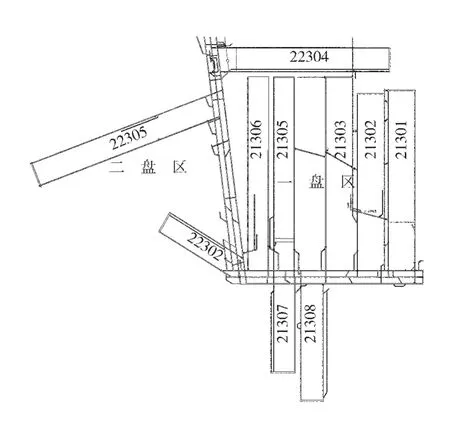

崔木煤矿主采煤层为侏罗系延安组下段3号煤,厚度0.35~34.20 m,平均16.89 m,采用走向长壁采煤方法、综合机械化放顶煤开采工艺。矿井已基本完成东部一盘区工作面回采,目前正在进行二盘区的回采。采掘工程情况如图1。

依据矿井垮裂带实测资料分析,井田内主采3号煤回采扰动的顶板含水层包括白垩系下统洛河砂岩孔隙~裂隙含水层段、白垩系下统宜君组砾岩裂隙含水层、侏罗系中统直罗组砂岩裂隙含水层及侏罗系中统延安组煤层及其顶板砂岩含水层。洛河组含水层以中~粗粒砂岩为主要含水层段,已采盘区揭露厚度为200.7~329.63 m;单位涌水量0.009 48~0.200 7 L/(s·m),渗透系数 0.002 446~0.142 5 m/d,属富水性弱~中等的含水层。宜君组含水层为紫杂色块状砾岩,厚度2.2~61.67 m,单位涌水量0.008 8 L/(s·m),渗透系数 0.020 m/d,属富水性不均一的弱含水层。直罗和延安组含水层为砂泥岩交互层组成,总厚度约30.73~91.65 m,单位涌水量0.004 578 L/(s·m),渗透系数 0.003 348 m/d,属富水性微弱的含水层。主要隔水层为上新近系黏土隔水层段和侏罗系中统安定组泥岩隔水层。上新系隔水层是基岩含水层与松散岩类之间的稳定隔水层。侏罗系中统安定组泥岩隔水层处于煤层与白垩系含水层之间,具有重要的水文地质意义,其厚度平均达到113.51 m,其中泥岩厚度达85.43 m,占76.28%,泥岩中以蒙脱石和伊利石为主,遇水时易发生膨胀和软化,变形能力强,在形成裂隙后易于闭合,可产生再生的隔水能力。

图1 崔木煤矿已采工作面分布图

洛河组含水层是本区3号煤层顶板的主要充水含水层,厚度大且发育稳定,局部富水;距离煤层平均190.25 m,处于垮裂带上部或顶部(依据矿井实测资料)。安定组为主要隔水层,泥岩厚度大,且具备高变形能力和裂隙易于闭合特征;距离煤层62.44 m,处于垮裂带中下部,对顶板变形发育具有一定的影响。在这种地质和水文地质条件下,可形成顶板砂岩裂隙涌水,具备发育离层涌突水的条件。

2 以往工作面涌突水现状

崔木煤矿生产过程中的涌水以顶板水为主,部分工作面涌水次数较多,最多次数达14次(21303工作面),21301、21302、21305 这 3 个工作面的突水次数分别为11、8、12次,其它工作面突水次数相对较少,一般在4次以下。顶板涌突水的水量大小跨度较大,为20~1 100 m3/h,突水特征分析以离层突水为主,但对具体涌突水规律不明确。因此,造成顶板水防治工作不具有针对性,可能会造成防治工程的大量浪费,延误矿井生产。

3 顶板涌突水特征及判别指标分析

3.1 顶板涌突水类型研究

系统总结矿井以往涌突水数据可知,崔木煤矿顶板涌突水具有如下3种特征:

1)瞬时水量较小,总水量偏小。洛河组含水层水位下降的响应时间短,呈单一下降趋势;水质显示矿化度较大;与切眼距离较近,一般在见方位置或以内;如21301工作面前3次出水、21302工作面第1次出水以及21303工作面前3次出水等。根据出水情况,推断上述出水是含水层静储量释放,尤其是下伏含水层的静储量释放,洛河组有所参与但不占主要组成。

2)瞬时水量大,总水量剧增。出水过程中水量增长迅速,伴随顶板来压及煤壁片帮等,周边水文钻孔显示洛河组含水层水位提前多天开始下降;一旦出水水位剧降;出水结束后水位出现稳定持续期或缓慢回升期;水质资料显示此类出水矿化度随涌水逐渐降低,主要出水阶段以洛河组含水层水为主,出水位置一般在几次见方或见方之间;如21301工作面推采至495 m和841 m的出水、21302工作面推采至219 m的出水等。由出水特征可以看出此类出水为典型的离层突水,水位下降显示为离层空间积水过程;补给水源为垮裂带上部或顶部的洛河组砂岩含水层水。

3)距离前次离层突水发生时间较短。一般发生在压架处理过程中或推采小距离后,伴随顶板来压,洛河组水位出现较小的起伏,一般表现为洛河组水位呈小幅度上升后出现突降,水质显示为混合水。根据出水时间和位置等特征,推测此类出水为离层闭合后充水再突水,如21301工作面推采至495 m和841 m均发生2次突水,21302工作面在间距非常近的范围内突水次数达到4次,21303工作面也同样出现近距离多次突水的情况。

由此,将崔木煤矿工作面顶板涌水分为如下2种类型:一是上覆含水层静储量释放,二是离层涌突水。上覆含水层静储量释放,即工作面回采期间,由于煤层顶板导水裂缝带向上发育波及上覆含水层,使其静储量通过顶板导水断裂带进入工作面。离层涌突水,包括离层突水和充水再突水2种形式。工作面回采期间,煤层顶板岩层中形成离层积水;受多重因素影响积水涌入工作面。当离层突水后,离层下侧安定组软岩遇水膨胀变形,原泄水裂隙闭合,离层空间再次封闭充水,随着顶板来压,可能发生再次突水。崔木煤矿顶板经常出现压架、死架现象,处理周期长,因此离层水可能出现“充水→透水→再充水→再透水”的循环现象。总体来说,崔木煤矿已采工作面的顶板涌突水,有时以上覆含水层静储量释放为主,有时以离层涌突水(包括再突水)为主,有时两者兼有。

3.2 判别指标分析

依据崔木煤矿顶板涌水特征分析,不同涌水类型在洛河组含水层水位响应、涌突水位置、瞬时水量大小、水量变化速度、涌水水质等方面具有明显的差异,利用上述参数,以洛河组含水层水位响应这一特征为中心,建立崔木煤矿顶板涌水类型的判别指标体系。

1)顶板涌水为静储量释放时,洛河组含水层水位一般较工作面涌水提前数小时或1~2 d,水位响应较快;涌水位置基本在距离切眼较近的范围,瞬时水量在100 m3/h以下,水质以下伏直罗组和延安组水为主。

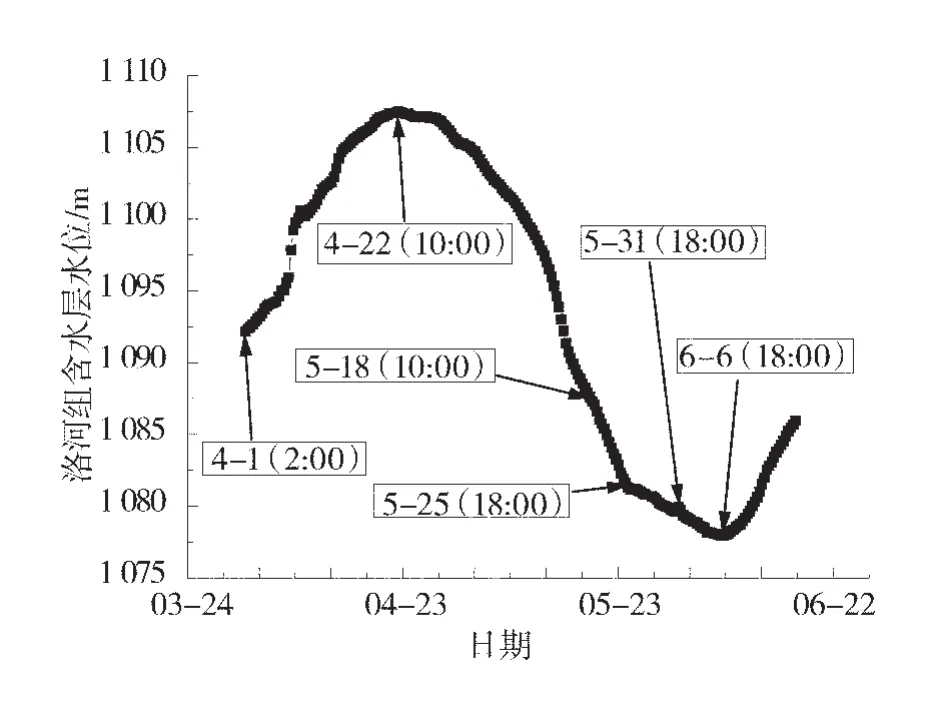

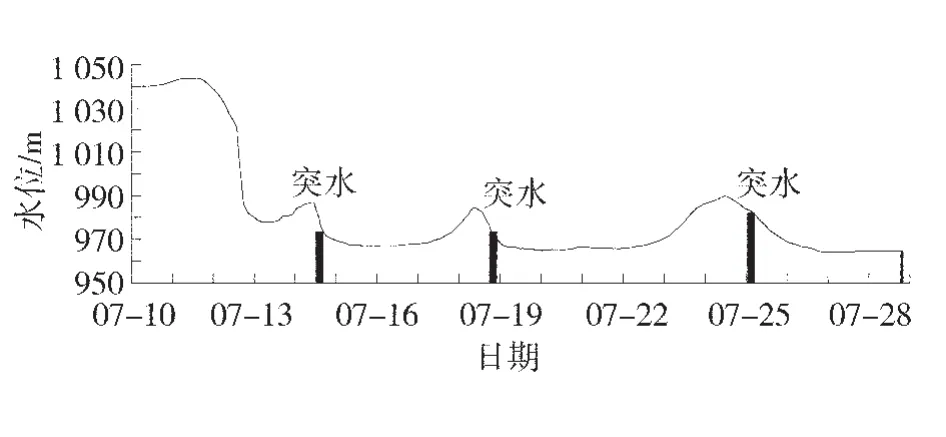

2)顶板涌水为离层突水时,洛河组含水层水通过渗流作用向下部离层空间充水,水位出现下降趋势的时间更早,一般提前6~32 d出现下降,如21302工作面5月18日、5月25日、5月31日连续发生突水时洛河组的水位变化曲线(图2)。在向离层空间充水时,若工作面尚未出现涌水且洛河组水位持续下降,表明离层空间尚未充满水;若洛河组水位由持续下降转为上升趋势,表明离层空间已积满水。离层涌突水一段时间后,瞬时水量急剧增大,最大水量超过200 m3/h,最大达1 000 m3/h以上,瞬时水量较大的时期水质大多以洛河组水为主,矿化度相对较小;突水位置规律性不明显,但一般在充分采动之后出现。在离层涌突水发生后期,下泄水流压力减小,离层下侧安定组软岩裂缝遇水闭合使离层涌突水停止,转为离层空间再充水。此时洛河组水位可能持续下降,也可能缓慢上升。在离层再次涌突水时,洛河组水位几乎同时(同1 d)产生急剧下降的趋势(图3)。

4 已采工作面涌突水模式判断

图2 离层突水前后洛河组含水层水位变化曲线(2013年)

图3 离层充水再突水洛河组含水层水位变化曲线

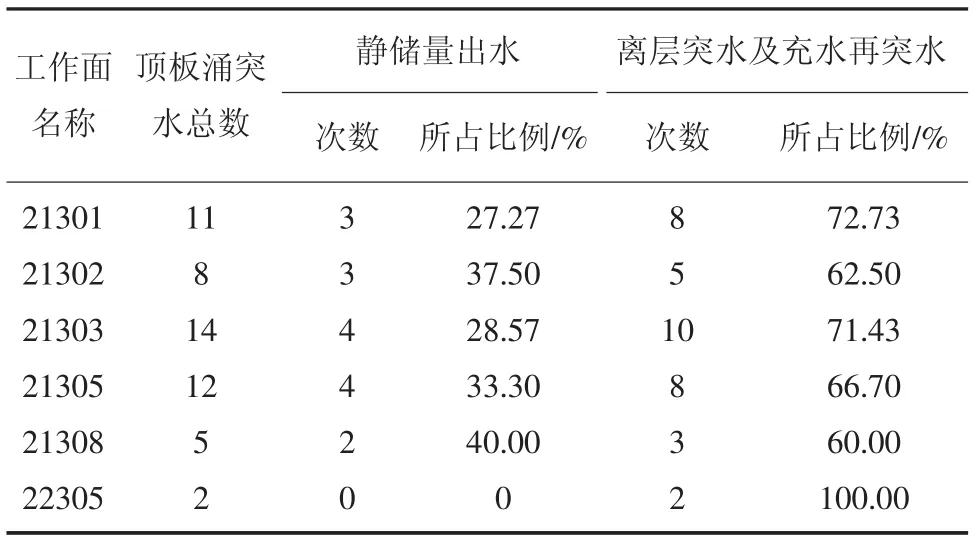

根据前文中提出的出水模式特征指标,以6个已采工作面的数据为例,进行工作面顶板涌突水类型判断,不同出水模式发生次数及所占比例见表1。由此推断,崔木煤矿工作面在生产过程中以顶板离层突水或充水再突水的出水模式为主,因此也造成顶板涌水对矿井生产威胁较大,防治难度高;离层突水是矿井多年来主要的防治水对象。

表1 典型已采工作面煤层顶板不同模式涌突水规律统计表

5 结论

1)崔木煤矿顶板涌水次数多,通过资料系统总结分析将其分为静储量释放和离层突水及充水再突水2种类型。

2)建立以洛河组含水层水位响应为中心,结合突水位置、瞬时水量大小、水量变化速率、水质特征等参数的判别指标体系。

3)利用指标体系进行判别发现崔木煤矿顶板涌突水以离层突水为主,为工作面顶板水害预测及防治措施选择提供科学依据。