意义与反思:“爽文化”与青年主体建构*

——基于热播剧《延禧攻略》的探讨

王 振

(南京大学 中国新文学研究中心,南京 210023)

2018年,清宫剧《延禧攻略》开播后好评如潮,演员演技、反套路快节奏的剧情设置,以及场景美学的展现和非物质文化遗产的演绎等,使得剧作在收视方面取得了极大成功。根据骨朵传媒统计,《延禧攻略》上映39天播放量达到了139亿次,该剧播出期间的相关微博话题阅读量达到了112亿,剧情节点屡创话题高峰。相比以往被吐槽的于正剧以及《甄嬛传》《芈月传》《扶摇》等剧,《延禧攻略》最大的赢点在于其对于“爽文”这一网络文类的极致化视觉呈现,其本身可以让人产生一种不间断的观剧快感,在观剧者的集体迎合中,掀起了一场以“爽”为特质的文化思潮。如何认识这种与观众心理期待不谋而合的“爽文化”及其在当代文化中的价值,以及反思“爽文化”的不足是本文的核心议题。

一、《延禧攻略》及其“爽文化”特质

有文章总结《延禧攻略》的走红原因为“天时地利人和”:所谓“限古令下的古装题材缺失,天时;开年以来电视剧市场整体低迷,地利;爽文类型,反套路的闯关女主,人和”[1]。此外,策划营销的成功也功不可没。但该剧最俘获人心的还是其带给人的“爽快”的心理体验。不同于诸多电视剧制作为了营造戏剧冲突而在情节设置上欲扬先抑、欲语还休般的扭捏作态,《延禧攻略》开篇起就开启了一种爱憎分明、快意恩仇的“怒怼”模式。大女主魏璎珞的初始目标就是为亲姐姐复仇,以宫女身份进宫后,面对宫女锦绣的刁难,她先是拎起一桶水泼她身上,紧接着放出狠话:“我/魏璎珞/天生脾气爆/不好惹/谁要是再叽叽歪歪/我有的是法子对付她。”相比以往更多剧中大女主的“秀”,魏璎珞更“真”,一句“我也不是来交朋友的”,比以往的“退一步海阔天空”的白莲花人设更深入人心。而在之后的剧情中,女主更是在“怒怼”中一路开挂升级。正是这种以“怼”表达情感冲击的效果,使得受众在网络平台的互动中营造了一种表达狂欢。讨论者并不仅仅局限于内容讨论,而是衍生出一系列有关职场、女性等诸多社会议题。

应如何理解“爽文化”?就字面意义而言,“爽文化”是以带给人爽快的心理体验为特征的流行文化。滋生这种流行文化的重要温床是网络,所以就传播与制造这一文化景观的途径而言,也可以把这种“爽文化”归属为一种“网络文化”,而“爽文化”正符合通过“赤裸的宣誓,表明快感生产成为当下网络文学核心的追求之一”[2]的特性。根据《中国青年报》的调查,对于“爽文化”的认知,57.8%认为是有成就感,让自我或集体不断强大;57.1%认为是有畅快感,可以抵制各种自以为是的强权;44.5%有代入感,仿佛观众自己经历了畅快淋漓的人生;23.2%认为“爽文化”有暴力感,有情绪的发泄等。[3]一些学者则认为“爽文化揭示了以90后为代表的职场新青年内心的渴望与社会思潮变迁,是新旧更迭的交锋之战”[4]。综上所述,本文将“爽文化”理解为能够使在现代社会生活中受到心理压抑的群体在畅快的心理体验中,获得自我满足的文化表现,这显示出这一社会群体对自由表达自我、不平而鸣、发泄愤懑的生活态度的向往,由于现实生活中很难实现这种相对理想的文化生活模式,便不得不寄情于虚幻的网络文学或影视作品来表达对畅快淋漓人生的想象。

带有“爽文化”特质的影视剧本身已经具有比较成型的叙述模式,这可以从《金枝欲孽》《寻秦记》《洗冤录》等早期港剧,甚至金庸、黄易等的小说中找到踪迹。其典型的叙事套路为:主角善于在逆境中成长、强大;在被强力压制后能够瞬间爆发;叙事节奏明快,言语风格直爽。《延禧攻略》是对“爽文化”的极致化呈现,其“爽文化”叙事体现于精心经营两大主题:复仇及逆袭。这些是展现戏剧冲突的经典模式,将其场域设置于宫廷之中,作品就有了更多可以延伸的空间。对于受众而言,既可以在跟随主人公复仇过程中得到手刃敌人的快感,也可以通过身份升级体会皇家贵胄的百态生活。古往今来,关于宫廷复仇的经典作品层出不穷,近代姑且不谈,莎翁的《哈姆雷特》就是具里程碑意义的宫廷复仇作品。但同样是宫廷复仇剧,不同于哈姆雷特的委曲求全、举棋不定,《延禧攻略》的魏璎珞则睚眦必报。尽管是官宦家庭出身,但她并没有内化于心的那些道德和原则束缚,只要大仇能够得报,那么采用何种手段又有什么关系呢?所以编剧并没有设定为与官家小姐身份相符的复仇模式,这从剧中特意安排的一场弘昼之母裕太妃的雷击事故可以看出。为了保障复仇之后的情节能够有逻辑性地展开,电视剧虽然没有具体展现魏璎珞所实施的这一切,但是所有的线索都告诉观众,裕太妃之死就是出自这个直来直去、天不怕地不怕的宫女之手。

编剧在原本应该等级森严、压抑人性的宫廷社会中,却让魏璎珞淋漓尽致地展现了现代女性独立自主的品性。在她的认知中,“我”才是偌大皇宫的中心,尽管地位与他人有差别,但她从未将自我看得比别人矮,即便对方是皇帝。正因此,他人由地位所带来的心理优势很难让魏璎珞屈从。虽然当下市场上的宫斗剧层出不穷,但是《延禧攻略》反“白莲花”式的女主人设、反套路式的宫斗冲突设定、以暴制暴式的“打怪升级”、毫无延宕的复仇模式,依然能够让观众在宫廷剧的审美疲劳中,感受到一抹亮丽的色彩,获得一波又一波的刺激与爽快,从而为观众筑就一个“心理家园”,使其内在的非理性因子得以张扬与满足。

二、受众视角下的“爽文化”意义

从受众视角看,每一种文化热的背后其实都有着某种文化意义的输出,通过对“爽文化”这一主体受众的分析,可以审视其输出的文化意义。

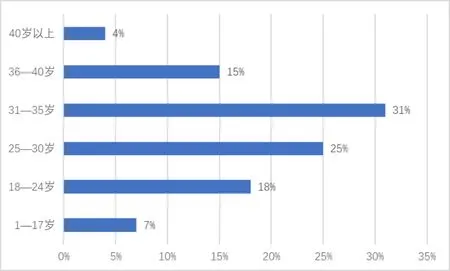

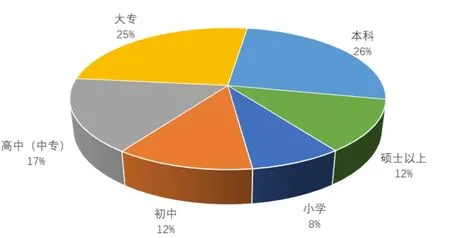

根据《延禧攻略》独播平台爱奇艺的统计数据分析:从性别看,该剧的女性观众占到了77%,男性仅占23%;从观众年龄分布看,18到40岁的观众占比达到了89%(详见图1);从观众的文化层次看,高中(中专)及以上学历的占到了80%左右(详见图2);从身份看,家庭主妇最喜欢该剧,其次是商务人士和美食达人。

图1 《延禧攻略》观众年龄分布

图2 《延禧攻略》观众学历分布

从以上数据看,这部爆款网剧的主要受众是青年群体,其中以25—35岁的中青年居多,他们基本具有自我认知体验,甚至已经进入职场打拼多年。这一群体为何会成为这一剧作的拥趸?在笔者看来,这可以归因为现代社会既倡导人性自由,但是又不断压抑自我的矛盾表达。尽管现代社会崇尚自由,并且将其奉为圭臬,但与此同时,个体也要接受越来越多的规则和束缚。这些规则虽然保障了现代社会的有序运行,但是也给每个个体戴上了枷锁。正如韦伯所揭示的,尽管理性发挥着举足轻重的作用,但是也编织了一个庞大的难以挣脱的理性化牢笼。

福柯认为,规范化是现代权力技术的核心。[5]现代社会是典型的规范化社会,对于身处其中的个体而言,需要不断学习、适应、遵从以及使用各种规范。因此,现代社会中个体社会化的过程也是不断被规训的过程。对于中国社会而言,改革开放释放的巨大活力使得相当一部分群体在市场和社会规则混沌时期实现了财富的快速积累以及阶层地位的跃升。随着经济社会以及法律体系和社会规则的逐步完善,社会经济利益逐渐呈现出固化趋势,而阶层之间的流动空间也在不断收窄。人们在面对各种烦琐的社会规则以及阶层跃升屏障时很容易产生挫败感、焦虑感和压抑感。现代权力技术使个体不得不更多地抑制内心深处最真实的自我表达,从而换上一种职业性的微笑抑或其他礼仪来面对各种繁文缛节。对于个体而言,一旦出现了越轨行为,将会深刻地感受到现代权利技术的惩戒。

因此,正是这种压制和焦虑的不断发酵,才使得不仅仅是“爽文化”,“丧文化”“佛系文化”等也成为焦虑感的另类表达。值得说明的是,这几种文化看似相互矛盾,但是其内在却具有一致性。“丧文化”是当代青年在网络中流露出的一种消极、颓废、不思进取的文化气质。[6]“佛系文化”是指青年群体将“一切随缘”作为精神行为指导准则而表现出的“做什么都无所谓,处处不坚持,随波逐流”的文化社会现象。[7]事实上,这两种文化气质都传达出了一种消极的悲观主义抑或遁世主义情绪。[8]在一些学者看来,这些均是青年因为阶层焦虑而放弃努力的表现。[9]可以看出,“丧文化”“佛系文化”也是青年人在现代社会中的消极适应选择。而“爽文化”虽然看起来与前两者形成了很大的反差,但其内核一致,且在相当大程度上是青年人应对社会时最为理想的选择。只不过在现实中对权力规训的反抗以及过多地展现真实自我往往会伴有很多后果,因此,这种选择只能更多地以虚妄的形式存在。针对《延禧攻略》热播所带来的“爽文化”现象,《中国青年报》在2018年9月发布了一项对2008名受访者进行的“爽文化”的调查。调查结果显示:在现实生活中,遇到不公平的事情,有55.1%的受访者表示会隐忍退让,以和为贵;42.7%的选择当场“怼”回去。[3]这一组调查数据无疑也从侧面折射出了另外一个问题:身处现代社会的青年本身有很多自我表达的需求,但是面对社会规则又不得不选择压抑自我,这意味着借助于一种媒介以完成自我表达的想象尤为重要。由此可见,“爽文化”的大众心理学基础在于通过镜像化的自我阐释,在释放自我的过程中,获得在现实生活中难以触及的情感体验。

从图1与图2还可看到,作为主体受众的青年群体中以女性居多。女性群体往往囿于更多的现实限制与束缚,自我归属感相对薄弱,在交往实践中往往呈现为更加不稳定、去中心化、游离分散的特点。对于未能把自我表现出来的她们来说,同样是女性的魏璎珞更能够直戳内心,在她们与角色的互动中暗含了自我对角色的期待。尽管《延禧攻略》将故事的时空锁定在了等级最为森严、对女性压制最为严苛的清宫之中,但是大女主魏璎珞的人生哲学与行事风格却充满了现代女性独立而理性的气质。一方面,她从不屈服于权贵,不臣服于男权,视权力压迫为无物,因此,她无惧小人、无惧权威,敢于与遇到的一切斗争。另一方面,她对自我有着严格的目标管理,以复仇为主线,理性地规划着达到目标的一切过程。为了给姐姐和皇后复仇,她可以利用傅恒对自己的爱慕,可以违背与“义兄”的誓言,可以伶牙俐齿地“戏弄”皇上。魏璎珞这一形象所体现的“爽”,符合现代女性对周遭文化尤其是职场文化中自我的想象。

可以说,以《延禧攻略》为代表的“爽文化”的意义,在于其一定程度上反映了特定青年群体的时代感觉与时代问题,其所营造的超现实世界能够迎合新时代青年个体在具体生命情境中的精神状态与自由选择,是他们内心渴求的超现实实现,能够让他们把“自我”从身体所在的真实中释放出来,“……虚拟空间也成为了投射我们内心恐惧,对乌托邦向往,试图避免伤痛、逃离困境的愿望,表达主体性概念与身体关系的一面镜子或者是屏幕”[10]。作为观看主体,青年群体在对《延禧攻略》凝视的过程中,其实也是对于镜像的自我认知。在对自我的审视中,通过“爽文化”的剧情代入,青年群体将压抑的自我释放出来,挑战现实中无法挑战的规则。“‘凝视’不仅是主体对物或他者的看,而且也是作欲望对象的他者对主体的注视,是主体在‘异形’之他者的凝视中的一种定位。”[11]因此可以说,“爽文化”是受众在观看这一影视景观时返诸自身的表达,在这一过程中也使受众自我获得了一种景观化的呈现,从中可以看到青年群体寻求心理疏泄的快感呈现。

三、青年主体建构意义中的“爽文化”反思

对于以《延禧攻略》为代表的“爽文化”,一方面我们需要走出惯常的“凡是诉诸欲望与感官刺激”的剧作都是应当受批判的思维方式,看到其所存在的社会合理性(这一方面在以上章节已得到论述);另一方面也需要对其进行进一步的审视。笔者对这种受众更为年轻化的流行文化的认知与反思主要有以下几个方面:

其一,剧中人物社会关系网络建构基础极其薄弱,现实牵引力不足。在《延禧攻略》中,可以看到魏璎珞这一极具现代性的主体被直接植入了古代的生活场域中,但是又悬置了她生存的那一历史时代真实的生活环境。其结果导致人物与周围的环境关系处理得过于简单化,仿佛剧中所有的人物都要为魏璎珞开道,因此复仇之路上的她看似不受任何束缚。在魏璎珞身上,我们看不到哈姆雷特因为考虑到贵族精神和利益时的举棋不定,她表现得更像复仇机器,设计杀死了与姐姐之死有关的裕太妃、和亲王等人,而后又铲除了杀害皇后的凶手纯妃、尔晴等人。这一由人物设置带来的更类似于游戏闯关的剧情,更符合以收视率、流量为代表的资本利益,但会造成剧作在形象塑造、叙事过程中夸大现实形象意义的后果,也使得魏璎珞的形象缺乏现实的牵引力,使得观剧者从中难以寻求到处于复杂现实境遇中如何构建主体性自我的启示,难以从以复仇欲望为主导的魏璎珞的人生中,获得一种审视自我与提升自我的功能。

其二,人物自我意识的凸显,可能会带来青年群体的戏仿与主体危机。魏璎珞在复仇之路上所表现的自我意识往往容易被视为一种自我表达,从而得到效仿。虽然在魏璎珞的复仇之路中,我们看到了她追求独立而自由、去程式化的人格,她对于自己应该做什么具有清醒的认识,能够根据经验、知识、性格和利益对外界事物做出判断。但是在这一过程中,她的自我意识更多指向一种“私下的自我意识”,关心的是自我的私人层面,诸如自己的身心感受、信念等,而对社会维度的自我意识,包括对自我社会角色承担、与他人交往互动中的自我则是忽视的。从这个意义看,《延禧攻略》对现实中青年主体的建构存在局限性。加之作为凝视主体的青年群体本身在现代社会中的自我意识往往呈现封闭、自我陶醉的倾向,感性情绪抒发过多而对现实理性思考不足,易盘旋于情感层面的精心营构。在剧作本身所具有的视觉规训下,这一群体的情感往往会被无限放大,最终可能导致他们把“致幻剂”当作一种“治愈剂”,不断带来自我的“沉沦”,也失去了对个体化情境下情感表达与主体性建构是一体两面的认知。所以说《延禧攻略》让我们看到了在剧作与市场的合谋之下,为了戳中现代青年的痛点,刻意将原本包裹在女主身上的儒家伦理与人性光辉一层层剥下,赋予其超凡的智慧、坚定的目标、独立的个性,从而在手刃对手的过程中,用特立独行的方式,在计谋与杀伐中实现其角色价值,但是却未能有意识地规避形象主体言说过程中的负面情绪与价值指向。虽然也可以说《延禧攻略》讲述的是建立在合理人性基础上的大女主复仇与报恩的故事,但是女主对于复仇目的的过分执着以及在此道路上的谋略算计往往会将大众的焦点吸引到复仇的快感中,女主展示的微弱的德性力量貌似只是编剧对其人性的兜底。

其三,对人性、正义的认知片面化,剧作内容缺乏思想厚度。复仇母题原本可以探讨更为复杂深刻的人性和正义问题,但是在编剧笔下为了呈现出复仇的爽快感,剧中人物形象被扁平化处理。同样是以复仇为母题的《哈姆雷特》,虽然以较为纠结的形式演绎王子复仇的故事,但是却能够在更广阔的层面探讨复仇手段的正当性、复仇动机的正义性、复仇过程的复杂性[12],复仇故事深层叙述远远不是把“引刀成一快”的结果呈现给受众,而是能引起观众更深沉的思考。在中国古代的文本叙述中,“复仇是用摧毁恶的暴力形式来呼唤正义公理,它在破坏社会法制的同时,又激发了人们的正义感”[13]。这种叙述已经固化成为某种心理模式,以至于相当一部分大众在今天遇到不平之事时,仍然思考着用最极端的手段来惩罚恶者,同时对那些能够手刃恶者的行动者报以同情和支持。毫无疑问,社会正义在于能够保障对恶者的惩罚,但是惩罚主体究竟是谁则关系到正义的实现。当人们鼓励受害者用极端方式寻求正义之时,观众虽然可以获得某种心理快感,但却忽视了这种行为会造成新的伤害,阻碍正义的实现。进一步讲,在当下社会发生的一些思想极端的个体用极端方法来报复社会的事件不正是这些复仇故事的翻版吗?真正的正义是克制,是公正的裁决,是让恶者付出应有的代价,而不是用杀伐来泄愤以获得心理满足。可惜的是,在当前的娱乐化、感官化、狂欢化的媒介包装下,原本能够用来探索更为深沉的生命意义的故事被处理得平面化、肤浅化、极端化,这使得剧作沦落为程式化表达的同时,也容易造成对大众尤其是青年群体的负面影响。

结 语

作为当前的一种文化现象,“爽文化”的叙述不应只是情绪性的“怒怼”式表达,不应盲目地引入集体无意识的狂欢以释放现代社会对个体的压抑,其本身需要在不断反思中重构自我。否则,当被压抑的个体越来越多地被这些大众文化所淹没,在此基础上更容易滋生出情绪化、无异议的群体心理特征,从而出现盲目、冲动、轻信等非理性行为。[14]如何在保留自我社会心理疏导功能的基础上,引导青年合理规避现代性的负面影响,是“爽文化”走向成熟的必经之路。

“爽文化”虽然依靠商业化运作,但是也并不天然排斥艺术性。其关键在于影视编剧能够坚守艺术审美,保持对思想性的探索,通过合理定位,从而创作出治愈而不乏深度,爽快又能回味无穷的经典作品,而不应只满足于“越来越铺张的服化道和越来越精致的妆容,愈加偏斜地进行着刻板性别叙事,不过是换着花样抽空了女性的独立主体价值”[15]的艺术表达。比如对于以古装影视剧创作呈现的“爽文化”,应该在传统与现代文化资源之间寻求一种有机互动,并不单单体现为一种传承意识,更重要的是要努力提升剧中灵魂人物的主体形象表达。不能只是给人一种“斗得更狠,看得更爽”的单纯心理体验,还应使所呈现的虚拟镜像中的形象自我能够对受众群体的现实自我发挥出更多的主体建构意义。