社区护理管理式健康教育对高血压的防治效果观察

徐学梅

(重庆市黔江区舟白街道社区卫生服务中心 重庆 409000)

高血压是对人们生命健康产生严重威胁的一种慢性疾病,具有较高的患病率,但该病的控制率极低,所以临床上需要采取有效措施进行预防[1]。现阶段我国基层乡镇医院无法有效展开诊断及预防工作,需要实施社区护理管理式健康教育,切实改善患者的血压水平,提升高血压疾病的临床防治效果[2]。本研究中回顾性分析所有患者的临床资料,患者入院之后均给予社区护理管理式健康教育干预,对所有患者干预前后收缩压、舒张压进行观察与对比。现报道如下。

1.资料与方法

1.1 一般资料

选取2016年10月-2018年10月138例来我社区就诊的高血压患者,其中女性与男性患者人数比例为65:73,年龄最小为49岁,最大为76岁,(60.4±4.5)岁是平均年龄,病程最短为1年,最长为14年,(8.3±1.3)年是平均病程。所有患者在一般资料比较上无显著差异,P>0.05,具有可比性。

1.2 方法

所有患者均给予社区护理管理式健康教育,具体内容如下。(1)规范管理模式。社区护理人员需要进行管理模式的有效规范,为所有高血压患者制定电子档案,详细记录患者的一般信息、病情及用药情况,并定期回访,另每年组织辖区高血压患者回院进行集中体检,对患者病情变化给予充分全面的掌握,为患者提供血压控制方法[3]。(2)家庭血压监测指导。因家庭血压可获取患者日常生活状态下的血压信息,社区护理人员需要积极主动入户与患者及家属沟通,教会病人和家属正确的家庭血压监测方法,推荐使用合格的上臂式自动血压计自测血压,指导病人及家属掌握测量技术,规范操作,如实记录血压监测的结果,在医护人员随访时提供出来作为治疗参考依据。(3)健康宣教与心理指导。健康教育室的护理人员需要及时向患者及家属讲解疾病相关内容,同时讲解疾病预防、控制及治疗的主要方法。联合患者不同病症及年龄,应用多样化讲解及宣传方法,例如制作发放健康手册、每月一次健康知识讲座、聘请上级医院知名专家义诊现场答疑、媒体播放相关视频以及一对一的演示等,让患者及家属能对疾病进行直观了解[4]。另同时护理人员需要积极主动与患者沟通交流,掌握患者出现不良心理情绪的原因,提出针对性的心理干预措施,缓解患者不良心理状态,从而提升患者的信任度与依从性,改善患者预后。(4)饮食指导与锻炼指导。护理人员需要对患者饮食进行合理指导,减少钠盐摄入、戒烟限酒、多食用新鲜蔬菜与水果,从而养成良好饮食习惯。同时护理人员一对一的指导患者根据其年龄和血压水平情况选择适宜的运动方式和运动量。告知患者定期的锻炼可增加能量消耗、降低血压、改善糖代谢等。(5)用药指导 给患者及家属强调长期用药的重要性,告知他们降压治疗的目的是使血压达到目标水平,从而减少并发症的发生和死亡的危险,必须遵医嘱按时按量服药、不能擅自突然停药。并为患者提供书面材料有关于降压药的名称、剂量、用法以及药物的不良反应。如有不适,随时回院检查治疗。

1.3 观察指标

观察并记录所有患者干预前后的收缩压与舒张压水平。

1.4 统计学方法

数据采用SPSS20.0统计软件进行统计学分析,计数资料采用率(%)表示,进行χ2检验,计量资料采用(±s)表示,进行t检验,P<0.05为差异具有统计学意义。

2.结果

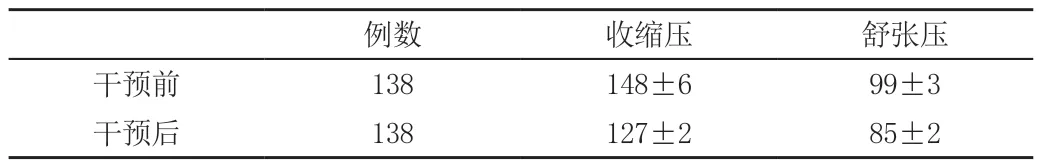

患者干预前收缩压及舒张压水平分别为(148±6)mmHg、(99±3)mmHg,患者干预后收缩压及舒张压水平分别为(127±2)mmHg、(85±2)mmHg,差异具有统计学意义,P<0.05,见表。

表 患者干预前后的舒张压及收缩压水平比较(mmHg)

3.讨论

高血压疾病发生率在人们生活水平提升、生活节奏加快且饮食习惯转变的背景下呈现出日趋上升的趋势,高血压疾病与人们生活习惯、年龄、体重及日常工作生活等因素相关。我国高血压患者(特别是农村偏远地区)总体的知晓率、治疗率和控制率较低,加上缺乏针对性的护理措施,造成患者患病之后未能对血压控制、疾病治疗及相关知识给予正确认识,治疗依从性较差,无法保持治疗的连续性,对患者预后产生了严重影响,不利于患者血压的有效控制,甚至威胁了患者生命安全。本研究中对患者干预后收缩压及舒张压水平均显著低于干预前,有助于提升患者生活水平与生命质量[5]。综上所述,在高血压患者中实施社区护理管理式健康教育具有确切的防治效果,能够促进患者血压状况的有效改善,值得推广。